北魏洛阳永宁寺塔基遗址新出土的彩绘泥塑造像

北魏洛阳永宁寺木构佛塔是北魏王朝皇家首刹的中心建筑,存世仅15年便因一场大火轰然倒地,归于荒丘已近1500年。20世纪80年代以来,考古工作者先后三次对永宁寺遗址进行考古发掘,清理出一批精美的彩绘泥塑造像残件,主要有佛、菩萨、比丘、众僧、飞天、供养人、动物等形象,还有一些与佛教题材有关的饰品、景物等塑件。由于木塔焚毁时这些塑像损毁过甚,身首俱已分离,无一完整或可复原者。所幸一些塑像残件因大火的烘烤恰到好处而得以保存至今,使之成为研究北魏时期佛教发展史、雕塑史极为珍贵的实物。2001-2004年,在永宁寺塔基遗址保护展示工程实施过程中,对塔基堆积土过筛时,又清理出13件人物头像,造型与前期出土的头像相似,另有一件小型头像的模范,对揭示永宁寺泥塑造像的制作工艺颇有帮助。

永宁寺位于汉魏洛阳城宫城南约500米处,始建于北魏孝明帝熙平元年(516)。临朝称制的胡太后聚集了当时在建筑、雕塑、佛教艺术等方面堪称一流的人才,在洛阳城内的繁华地段,依照北魏故都平城旧制重建永宁寺。这座“殚土木之功,穷造型之巧”“冠于当世”的皇家寺院以佛塔为中心,前塔后殿,是由佛塔为中心的印度廊院式向塔殿并重、汉地纵轴式布局演变的典型代表,它的出现是佛教中国化的重要标志,在中国建筑史、佛教史、雕塑史上都占有重要地位。

永宁寺的主体建筑是典型的汉地楼阁式九级木构佛塔,位于寺院中心偏北,坐落在约百米见方、厚达6米多的夯土基础之上。木塔通高约137米,“离京百里已遥见之”。基座呈正方形,边长38.2米,四壁以青石包镶,高2.2米,四周装有望柱、栏板、螭首等。台基四面皆置“漫道”,以供人上下。塔身自下而上层层收分,层高逐层递减,每面各9间,皆设三门六窗,涂以朱漆。木塔以木柱网为支撑,使用土坯垒砌成20米见方的实体中心塔柱。残存中心塔柱的东、南、西三面明柱之间各有5个弧形佛龛,口宽1.8米,北面是登塔木梯的支柱。檐柱与明柱间距4.5米,环绕中心塔柱一周,构成回廊式殿堂,礼佛者可通过回廊式殿堂在木塔内礼佛。

北魏孝武帝永熙三年(534)二月,木塔被雷电击中起火,初从第八层燃起,很快蔓延成熊熊大火。“大火三月不熄,有火入地寻柱,周年犹有烟气。”木塔自建成到焚毁存世仅15年,一个建筑史上的奇迹,在大自然的威力面前化作焦土。

永宁寺出土的彩绘泥塑造像在《北魏洛阳永宁寺1979-1994年考古发掘报告》中已有详细的介绍,部分精品正在洛阳博物馆展出。此次新出土的造像均为菩萨、比丘、侍从及胡人彩绘泥塑头像,与前期出土的头像造型不尽相同,让我们再次感受到古人巧夺天工的刀笔神韵。

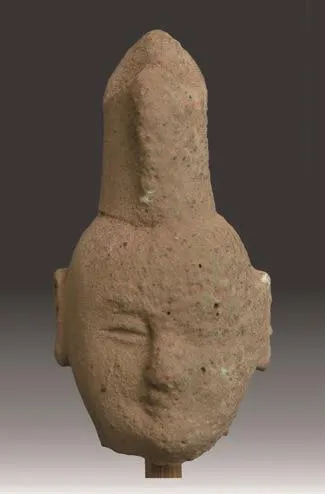

一、菩萨头像

菩萨形象的残件在永宁寺出土的大、中、小型塑像中均有发现,新出土的菩萨头像中型1件,小型4件。中型菩萨头像残高23.4、宽17厘米(图一),后脑、右额及双鬓残缺,露出为身首连接牢固而植入木棒的痕迹,面部方圆,头顶梳髻未戴花冠,发丝细密,发髻正面的圆形小孔应是用于安装头饰。头发额前中分,发际呈连弧状两分至耳畔,面相雍容丰腴,端庄华贵,细眉似新月隐入云鬓,凤眼如蚌珠初释温润,隆鼻大耳,厚唇小口,嘴角上翘,微露笑意,典雅静谧,呈庄重慈祥之容。小型菩萨头像残高4.4-7.5厘米,宽3.5-4.2厘米(图二),均为眉清目秀、直鼻小口、优雅恬淡、含笑盈盈的端庄女性形象,其中3件高束多瓣发髻,残损程度不一(图二:a.b.c),有的脑后有植入铁芯残存(图三),可能是用于固定项光或饰物。这种束多瓣发髻的菩萨形象在前期出土的菩萨造像中有一件比较完整(图四),在麦积山石窟中也能见到类似的菩萨造型(图五)。最为生动的是一件童颜菩萨(图二:d),发髻已残,面似童子,稚气怡然,温婉含笑,这种喜从心生、洁净无言、天真烂漫的笑容瞬间便拉近了圣贤与凡俗的距离。在大乘佛教中,菩萨是协助佛祖传播佛法、普度众生的人物,地位仅次于佛。释迦牟尼成佛之前即以菩萨为号。菩萨在古印度佛教中的形象为相貌英俊、身材伟岸的威猛丈夫,有的菩萨还蓄有胡须(图六)。佛像传入中国后,伴随着佛教中国化、世俗化的进程,菩萨信仰深入人心。人们从众多菩萨中选出三位组成文殊、普贤、观世音“三大菩萨”。后来为符合中国人崇尚“四”的习俗,又加上地藏菩萨,变为“四大菩萨”,并赋予菩萨以华丽典雅、高贵慈祥的视觉形象,使其更加符合本土的文化价值、心理需要和审美情趣。至南北朝时期,菩萨逐渐由伟丈夫向美妇人转变,特别是唐代以后,观世音菩萨已成为仪表端庄、花冠繁丽、佩饰华美、和蔼可亲的东方女性形象。永宁寺新出土中型菩萨头像的方圆脸形与前期出土的中型菩萨头像略显狭长的长圆脸形差异较大(图七),更接近同时期龙门石窟宾阳中洞的菩萨形象(图八),可能是因为前期出土的中型菩萨在中心塔柱上所处的位置较高,塔内空间狭促,为调整人们仰视时的视觉误差而有意将脸形拉长。艺术风格上除尚能看到隆鼻齐额的犍陀罗遗风外,五官刻画已明显消解了眼窝深陷、眼睑鼓胀的西亚人面目形象特征(图九),具有中原人的形象特征和气质神韵,特别是口形、耳郭线条细腻流畅,塑造得极为传神,且颇具女性化趋向。

图一 北魏 泥塑中型菩萨头像 残高23.4、宽17厘米 洛阳永宁寺遗址新出土 洛阳市汉魏故城遗址管理处藏

图二 北魏 泥塑小型菩萨头像 洛阳永宁寺遗址新出土 洛阳市汉魏故城遗址管理处藏(a.残高7.2、宽3.6厘米,b.残高7.5、宽3.3厘米,c.残高7.5、宽3.5厘米,d.残高4.4、宽3.5厘米)

图三 图二b侧面

图四 北魏 泥塑小型菩萨头像 残高7.1厘米 洛阳永宁寺遗址出土 中国社科院考古研究所洛阳站藏

图五 北魏 泥塑菩萨与阿难像 菩萨身高1.22米 弟子身高1.20米 麦积山石窟第121号窟

图六 3-4世纪 犍陀罗风格片岩菩萨头像 高27.2厘米 美国大都会博物馆藏

图七 北魏 泥塑菩萨头像(a. 残高21.8、宽13.6厘米,洛阳永宁寺遗址出土,中国社科院考古研究所洛阳站藏;b. 残高27.3、宽14厘米,洛阳永宁寺遗址出土,中国社科院考古研究所洛阳站藏)

图八 北魏 石灰岩菩萨头像 高92厘米 龙门石窟宾阳中洞 日本大阪市立美术馆藏

图九 a. 5世纪 犍陀罗风格灰泥菩萨头像 残高50.2厘米 美国大都会博物馆藏 b. 3世纪 犍陀罗风格灰泥佛陀头像 残高23.8厘米 苏黎世乌里希·冯·施罗德藏

二、比丘头像

在永宁寺塔基前期发掘出土的小型塑像中有一些比丘形象特征的头像,此类头像皆为方圆形或长圆形,光头广额,慈眉善目,做微笑状。新出土的比丘头像4件,均为青年比丘头像(图十),其中一件已被烧得基本硫化,五官模糊,可见木塔被焚时内部温度之高。比丘头通高5.1-6.2厘米,宽3.5-4厘米,2件头顶正中起脊(图十:b.c),2件头顶浑圆,均广额圆颏,面部丰润,浅目半启,直鼻隆正,口小唇薄,笑容可掬,善良中透着稚气,微笑中透着谦恭,这种五官俊朗、表情生动、神采秀逸、栩栩如生的形象,与汉阳陵汉俑的面目表情十分相似(图十一)。比丘,佛教语,意思是乞士,俗称“和尚”,指年满20岁、已受具足戒正式出家的男性出家人。

图十 北魏 泥塑比丘头像 残高5.1-6.2、宽3.5-4厘米 洛阳永宁寺遗址新出土 洛阳市汉魏故城遗址管理处藏

图十一 西汉 陶俑头像 身高57-63厘米 汉阳陵出土 西安汉阳陵博物馆藏

三、侍从头像

永宁寺塔基新出土侍从头像2件,其中一件作眉清目秀、仪态端庄的少女形象(图十二),残高6.2、宽4.2厘米,梳偏髻,主髻呈十字挽于头顶,两侧梳理的发束缺失,从残迹看与前期出土的侍女头像相似(图十三),发束长短不一,呈长环状,或刀形,额前发际三连弧分至耳畔,头像虽小,但发丝细密,清晰可见,左耳郭明显偏斜,似乎是为避让发束而有意为之(图十二:b)。为使塑像贴附于壁,造成高浮雕般的艺术效果,头像后脑削为平面(图十二:c),这种做法多见于影塑像身躯的塑造(图十四)。另一件为高冠侍从头像,左脸已烧琉,残高7.2、残宽3.8厘米(图十五)。前期发掘曾出土相似的高冠头像4件,均为年龄不同的男性,所戴头冠甚高,且冠高不等,呈四棱柱状,冠顶中部压出一横褶,形成前低后高二尖顶。其中一件似英俊少年,通高9厘米,冠高几与头长相当,除前顶稍残外,保存基本完好(图十六),表面光滑亮泽,光头浑圆,弯眉细目,短鼻小口,圆颏无须,清秀俊逸,质朴纯真,颇有些“秀骨清像”的遗韵,小巧而不失精美,那睿智、虔诚、乐观的笑容给人以强烈的视觉冲击和心灵震慑,令人顿入淡定、超然之境界。

图十二 北魏 泥塑侍女头像 残高6.2、宽4.2厘米 洛阳永宁寺新出土 洛阳市汉魏故城遗址管理处藏

图十三 北魏 泥塑侍女头像 残高7.1厘米 洛阳永宁寺遗址出土 中国社科院考古研究所洛阳站藏

四、胡人塑像

图十四 北魏 影塑世俗服装立像 残高19、宽 9.5厘米 洛阳永宁寺遗址出土 洛阳博物馆藏

永宁寺塔基出土的众多小型彩绘泥塑头像中,具有明显胡人形象特征的头像为数不多。新出土的胡人头像2件,均为壮年。其中,发髻残缺者,残高4.8、宽2.9厘米,额前浓发中分四瓣,未刻发丝,脸形略方,颧骨突出,眼窝深陷,浓眉短鼻,鼻尖高翘,口大唇薄,上唇无须,颏下浓须满腮,作抿嘴微笑状(图十七)。头戴包髻小帽复扎深蓝色布巾者,残高6.1、宽3.4厘米,面相方圆,眉梢高挑,二目圆睁,使额头形成一道皱纹,鼻头略残,鼻孔怒张,双唇紧闭,唇上长须八字倒竖,颏下短须满腮连耳,作神态威猛状(图十八)。同为胡人的鲜卑人,在其皇家首刹的造像群体中,胡人形象寥寥,这种现象颇有意味。孝文帝迁都洛阳,从都城规划、建筑形制、祭祀礼仪、语言服饰、姓氏籍贯等文化层面全面厉行汉化,使鲜卑人的民族特征逐渐丧失。至北魏晚期,尽管鲜卑人的一些民族生活习性仍在延续,但上层人物的民族认同趋汉并主动融入汉人社会已成为主流,与汉人士族别无二致。据《洛阳伽蓝记》记载,永安三年九月(530),羯胡权臣尔朱荣被北魏孝庄帝元子攸诛杀,其族人起兵攻陷洛阳。尔朱世隆见寿阳公主貌美,顿起歹意,遭寿阳公主怒叱:“胡狗,敢辱天王女呼?”这表明寿阳公主认为自己已是汉人,与胡人划清了界限。因此,永宁寺的佛教造像中汉人形象居多亦在情理之中。

五、头像模范

在永宁寺塔基遗址发掘过程中,前期出土的两千余彩绘泥塑残件中未见塑像模范。《北魏洛阳永宁寺1979-1994年考古发掘报告》认为,“除某些塑像饰件如璎珞、莲花形饰为模制成型,其余均为手工雕塑作品”。因“永宁寺遗址所出塑像表情丰富,体态自然,富于个性,这大概是永宁寺彩塑之所以摈弃社会上通常采用的模制成型方法,坚持手工雕塑的根本原因”。但永宁寺新出土的雕塑残件中,发现一件小型陶制头像模范(图十九),这表明至少有一部分小型头像的制作使用了模具。

这件模具头冠至下颏4.2、宽3.2厘米,红砖色,面目形象呈男性,脸形长圆,头顶圆形饰物,五官清俊,表情愉悦,神态安详,与永宁寺遗址前期出土戴笼冠头像(图二十)的尺寸相同。这些戴笼冠头像通高8厘米左右,面部丰润,弯眉细目,隆鼻小口,嘴角含笑,隽永含蓄,五官表情与模范极为相似,均为年龄不同的男性,头顶内戴小冠,外套笼冠,小冠大部分被笼冠覆盖,头前脑后部分外露。有的表面呈深红褐色,光滑润泽,有的呈灰色或深灰色,年长男性颏下蓄络腮短须。笼冠皆作平顶,顶面呈长椭圆形,冠两侧外弧护耳。有一件笼冠正面有圭形饰物,背面与小冠的相接处插有毛笔状物,似表明其身份特殊。笼冠又被称为大冠、建冠等,是古代中国汉人的冠饰之一,产生于汉,盛行于魏晋南北朝,原本是武官所戴之冠,后来武官文吏及男女皆可佩戴。戴笼冠的人物形象在东晋著名画家顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》、北魏石窟帝后礼佛图(图二十一)及北朝墓葬中的陶俑中都可见到,足见孝文帝锐意汉化的成果之丰。永宁寺塔基遗址出土众多戴笼冠头像表明,在永宁寺佛塔中心塔柱上同样塑有帝后礼佛的场景。

图十五 北魏 泥塑侍从头像 残高7.2、残宽3.8厘米 洛阳永宁寺遗址新出土 洛阳市汉魏故城遗址管理处藏

图十六 北魏 泥塑侍从头像 残高9厘米 洛阳永宁寺遗址出土 中国社科院考古研究所洛阳站藏

从永宁寺出土的戴笼冠头像和头像模范大致推测此类塑像的制作工序:

1.使用模具做出头部的粗胎(含外露的小冠),堆塑出后脑勺,植入用于连接身躯的木棍或铁芯。

2.手工制作笼冠粘塑于头部相应位置。

3.精工修饰眼、眉、口、发丝、胡须及笼冠上的饰物等细节,以表现人物的性别、年龄、身份以及性格特征和精神面貌。

图十七 北魏 泥塑胡人头像 残高4.8、宽2.9厘米 洛阳永宁寺遗址新出土 洛阳市汉魏故城遗址管理处藏

图十八 北魏 泥塑胡人头像 残高6.1、宽3.4厘米 洛阳永宁寺遗址新出土 洛阳市汉魏故城遗址管理处藏

图十九 北魏 陶制头像模范 高6.2、宽5.2厘米 洛阳永宁寺遗址新出土 洛阳市汉魏故城遗址管理处藏

图二十 北魏 泥塑戴笼冠头像 残高7.5厘米左右 洛阳永宁寺遗址出土 中国社科院考古研究所洛阳站藏

图二十一 北魏 帝后礼佛图(局部) 巩县石窟寺第 1 窟

4.将头像颈下的木棍插入躯体胸腔连接身、首,调整方向、角度,与身体形态相应。

5.结合部细泥填缝抹光。

使用模范塑造人物的工艺历史悠久,秦始皇陵的兵马俑、西汉阳陵的汉俑就已广泛采用这种有模有塑、模塑结合的制作工艺。但在仅数厘米大小的泥胎上将人物的五官表情塑造得如此细腻逼真,惟妙惟肖,栩栩如生,达到了一个极高的艺术境界。

永宁寺从起建到完工仅三年有余,以九级佛塔的体量和高度,塔内各类泥塑造像当以万数计,因意外大火烤焙成陶而得以保存至今的只是极少数。制作如此海量精细的塑像耗工费时,单体手工塑造将是一个漫长的时日。采用模塑结合的方式可极大地缩短工期,尽早满足皇室成员礼佛的心愿。头像模范出土于塔基堆积土中,说明塑像作坊就在塔基周边,且在佛塔修建时便开始按设计方案塑像,个别造像模范就有可能遗落到塔基的回填土中,随着塔基遗址的发掘重见天日。

永宁寺修建于北魏晚期,其彩绘泥塑造像是北魏晚期佛教造像艺术的典型代表。这些造像塑工精湛,制作考究,精美秀雅,神态安详,气韵生动,堪称北魏时期佛教造像的巅峰之作。透过塑像,我们能够直观地感受到,在南北朝抢占中华文化制高点的大背景下,鲜卑人锐意汉化,将佛教融入汉化的大潮之中,加速了西来佛教与中国传统文化的会通融合,使印度佛教逐渐发展成为富有鲜明民族特色的中国佛教,极大地丰富了中华文化。就佛像造型而言,当印度式佛像沿丝绸之路传入中国,人们并不是简单移植和全盘照搬,而是根据本土文化的价值观和审美观,充分发挥丰富的想象力和无穷的创造力,对佛像逐步进行筛选、扬弃和再创作,改变佛像的艺术形象,以适应本土文化的生态环境。永宁寺的佛教造像在面目形象、体貌特征、服饰装束等方面已基本完成了本土化、世俗化、人性化改造,其形象及风格已经完全具有了中国化的人物形象特征,表情由庄严肃穆、冷峻凝重,转向端庄秀雅、温良愉悦,使人物更加自然鲜活,具有亲和力,符合当时胡汉融合的社会背景、文化特征与自然环境。塑像风格融汇了秦汉以降本土雕塑拙重浑穆、简朴抽象的写意风格和犍陀罗塑像线条流畅、细腻逼真的写实风格,辅之以浪漫主义的夸张,详略有致,形神兼备。创作者穷刀笔之功着力描绘出一个各民族和睦相处、众生平等、万物和谐、庄严清净、圣凡同乐的美好愿景,充分阐释了“庄严国土、利乐有情”的佛学理念,使人感受到佛国净土的和风禅韵。