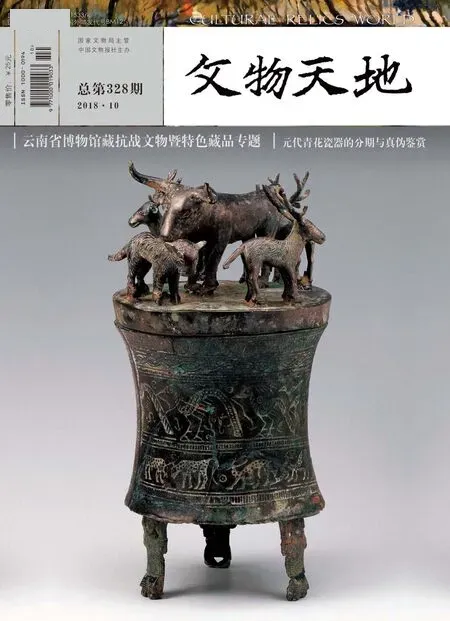

元代青花瓷器的分期与真伪鉴赏

元代的青花瓷器,是一种用钴料在瓷胎上绘画再施以透明釉、在高温下一次烧成的釉下彩绘瓷器,其青翠艳丽的色泽与飘逸豪放的绘画风格展现于洁白的瓷胎之上,宛若一幅雄奇瑰丽的水墨画。元代青花瓷器的烧造时间较短,可供参考的史料有限,但在中国陶瓷史上有着极其重要的地位。

如何区分元代青花瓷器的真品和赝品,一直以来学术界与非学术界、传统“眼学”与科技检测鉴定众说纷纭,较为杂乱。笔者这里从传统鉴定的角度,将元代青花瓷器从创烧到发展成熟归纳为三个阶段,并就这三个阶段出现的成型工艺、胎釉、装饰绘画等不同特征进行了分门别类。同时,也就鉴定过程中应掌握的方式方法及需注意的问题,用实例比对分析。

一、元代青花瓷器烧制的第一阶段

元代青花瓷器的创烧,受宋代北方窑系的影响较大。宋代是中华民族大融合时期,也是中国历史上的第三次人口南北大迁移,随着金人、蒙古人的南下,河北、河南、山西等地的居民大多迁徙到长江中下游地区。元代的景德镇以海纳百川的胸怀吸引着天下优秀窑工,形成“匠从八方来,器成天下走”[1]的局面。如磁州窑、吉州窑的工匠们就以擅长绘画而来到景德镇。元政府任命了大批来自“西域汗国”[2]的色目人,到各级政府中担任要职[3],这一群体不仅带来产自波斯的钴料,还将中国文化元素与伊斯兰教文化相融合,根据器物用途的需要,开始在漂亮的瓷胎上作画。钴料从西域的引进,使得宋元兴盛一时的褐彩瓷画技艺在景德镇的高温瓷器上得以创新和传承。

(一)例证

1975年湖北省黄梅县西池窑厂元延祐六年(1319)墓出土了2件元青花塔式盖罐[4](1件藏于湖北省博物馆,1件藏于九江市博物馆),从这两件罐的缠枝牡丹纹、如意云肩纹、荷叶脉纹等纹饰分析,可作为当时窑工们试烧早期青花瓷器的例证。

(二)特点

早期元代青花瓷器在钴料、釉料、胎土方面,进行了“三位一体”的摸索试烧,是在窑工使用胎土、釉料配方工艺不成熟和青料提炼不纯的情况下进行的,三者未能有机地结合。

此时期的青花瓷上,“枢府釉”的釉色效果较明显,呈乳浊失透状,没有后来成熟期产品釉面那样莹透、釉色偏青的效果。

胎体还较为粗松,这与器物胎土“二元”配方不合理——高岭土偏多、瓷石偏少有关。详细观察可发现早期元青花瓷器胎体密度不够,绘画的钴料极易渗入粗松的胎体内,罩釉后烧制导致钴料氧化量欠缺,青花的效果差。

钴料明显出现氧化钴偏低、锰偏高的特点,导致烧成后的青花出现浅灰色和深墨色的效果,甚至部分积料处出现类似的“铁褐色”。这一时期的青花钴料除提炼工艺不成熟之外,还应考虑其用的不是进口料,而是就地取材的地方钴料。

还有一大因素就是火候,烧成温度偏低,对钴料氧化、釉面玻化、胎土硬化影响较大。这三大要素在温度的作用下,在瓷器上无法做到完美的结合,出现了像延祐六年墓出土的两件塔式盖罐烧成后的类似效果。

绘画装饰也较为简洁,以植物题材纹饰为主,如:牡丹花纹、莲花纹、菊花纹、松竹梅纹等,并辅有少量的宗教元素纹饰。

(三)结论

有学者认为延祐六年墓出土的2件塔式盖罐不是元青花瓷器,理由是:“其所使用的是褐料彩绘”。如从它烧成后出现大量的浅灰色和深黑色绘画色彩看,这恰恰是对元代早期青花瓷器产品的误读。

虽然元代早期青花瓷器的烧制在钴料、釉、胎等工艺方面不够成熟,但景德镇窑工们长时间的摸索和经验总结,为成熟期元青花瓷器的烧造积累了丰富的经验,也为我们今天评判元代早期青花瓷器的“真伪”提供了依据。

图一 青花缠枝牡丹纹塔式盖罐 延祐六年墓出土 九江市博物馆藏

图二 青花雕塑观音像 杭州历史博物馆藏

目前所发现的早期元代青花瓷器数量不多,所能提供的参考器物有限,主要代表器物如湖北省黄梅元延祐六年(1319)墓出土的青花缠枝牡丹纹荷叶塔式盖罐,1978年浙江省杭州市至元丙子(1336)郑氏墓出土青花雕塑观音像等,可列为这一时期烧制的青花瓷器的标准器[5]。如果以这两处出土的元代青花瓷器的特征为标准判断,那元代青花瓷器烧制的第一阶段大约持续了17年之久(图一、图二)。

二、元代青花瓷器烧制的第二阶段

这一时期元代青花瓷器的烧造逐渐走出了之前的摸索阶段,胎、釉、钴料有机统一、逐渐成熟,绘画工艺进一步提高,已向定型和规范化烧造发展。2012年底,景德镇考古研究所、北京大学考古文博学院、江西省文物考古研究所联合对落马桥窑址进行了考古发掘,出土的元青花瓷片极为丰富[6][7]。这一考古发掘也让我们大致了解到元代中晚期之后成熟青花瓷器烧造的状况。

(一)例证

以高安市博物馆(高安元青花博物馆)馆藏的元代19件青花器物(1980年11月29日出土)为例:

1.元青花器物器型硕大,造型规整,在落马桥考古发掘都有类似器型的瓷片标本;

2.小件器物精巧,时代特色鲜明,落马桥遗址也出土了匜、高足杯等小件青花瓷片;

图三 青花梅花纹带座净瓶 萍乡市博物馆藏

图四 青花云龙纹带盖梅瓶 高安市博物馆藏

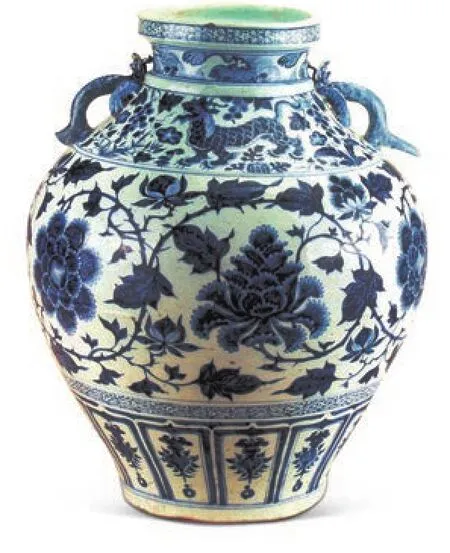

图五 青花缠枝牡丹瑞兽纹双耳罐 伊朗国家博物馆藏

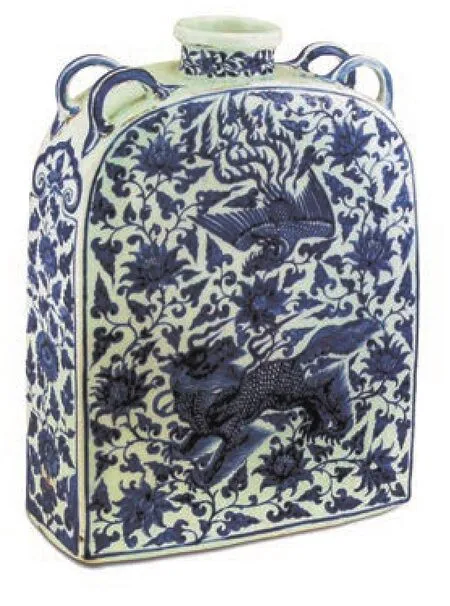

图六 青花凤凰瑞兽穿花纹四系扁方壶 伊朗国家博物馆藏

3.青花色泽青翠艳丽,纹饰丰富多样,落马桥遗址也出土有丰富的类似实物(图三至图六)。

(二)特点

第二阶段是元代青花瓷器烧制的成熟期,突出表现在胎、釉、钴料三者结合在窑温的作用下,器物烧造日趋完美。

釉莹润透亮,少见早期“枢府釉”釉色和乳浊的失透状,玻璃质感强,大部分釉色为偏青的效果。

胎质致密,不再出现早期胎体粗松的现象,这与器物胎土的二元配方“高岭土+瓷石”紧密相关,其配比的高岭土与瓷石的比例为8:2,烧成后胎质坚,细嫩纯净,且有油质感。

青花瓷器上的氧化钴料,氧化青翠,还原沉着,再也没有早期青花那样烧制后出现大量浅灰色和深墨色,以及氧化出“铁褐色”的效果。其使用的大量钴料应为进口,提炼工艺成熟,但烧成后的青花积料处出现深青色和铁褐色结晶斑。

火候方面,窑温进一步提高,其烧成温度应该在1275℃左右,充分满足了钴料氧化、釉面玻化、胎土硬化这三大要素,这“三化”在器物上达到了完美的结合。

纹饰上在延续早期植物题材的同时,主要以龙纹、凤纹、麒麟纹、鱼藻纹、鸳鸯荷莲纹、孔雀纹、海马纹、瑞兽纹等作为主体纹饰,植物与动物混合纹饰也有大量出现。

代表器物有:1985年江西省萍乡市福田乡出土的元代窖藏,1980年江西省高安出土的元代窖藏,1964年河北省保定市永华南路出土的元代窖藏,1998年安徽省繁昌县新港街道出土的元代窖藏,2003年内蒙古自治区集宁路古城出土的窖藏等类似的元青花瓷器,以及土耳其、伊朗所藏的元青花瓷器。这批瓷器数量庞大,应作为元代成熟青花瓷器烧制第二阶段的标准器来看。

(三)结论

成熟的元青花瓷器的烧制,如果以早期第一阶段至元二年(1336)作为上限,下限应在至正十二年(1352)为最后一年。《元史》记载元至正十二年,“甲子,徐寿辉伪将项普略陷饶州路,遂陷徽州、信州”[8]。此时景德镇战乱频繁,瓷窑生产几乎瘫痪,为第二阶段的元代青花瓷的烧制划上了句号。第二阶段元青花瓷器的烧制用时约为16年,其烧制的数量也最多。主要为对外供货,同时也满足国内各级地方政府祭祀用器的需要,有一部分瓷器为祭祀用礼器[9]。

从高安元代窖藏出土的大批青花瓷器与落马桥考古发掘出土的瓷片标本对比分析表明,均属当时成熟掌握烧成技术时期的产品。在器物胎土配方、青花色泽、绘画风格、釉面特征等方面,呈现了成熟期产品的特征(图七至图十)。

三、元代青花瓷器烧制的第三阶段

元末青花瓷器的烧制与第二阶段相比更为成熟,胎质细腻白净,釉面莹润透亮,青花钴料烧制时氧化更加青翠艳丽。尤其在元末特定的这一历史背景影响下,在绘画装饰、工艺技艺上更加突出,具有元末过渡至洪武初年的特征。

(一)例证

图七 青地白花凤凰穿花纹菱口盘伊朗国家博物馆藏

图八 “至正十一年 张文进铭文” 青花云龙纹象耳瓶 英国大维德基金会藏

图九 青花云龙纹梅瓶 湖北省明代郢靖王墓出土 湖北省博物馆藏

图十 青地白花莲池水禽纹菱口盘 伊朗国家博物馆藏

朱元璋在占领饶州路后,虽然没有充分的史实记载他干预了景德镇瓷器的烧造,但像“四爱图”“萧何月追韩信”等以历史人物故事为题材的青花瓷器的出现,预示着其与朱元璋军队进驻景德镇有着必然的联系。尤其是2006年湖北省钟祥市郢靖王墓出土的元青花四爱图梅瓶[10],1950年江苏省南京市江宁县东善桥观音山明洪武二十五年(1392)沐英墓出土的元青花萧何月下追韩信[11]梅瓶,不排除朱元璋利用景德镇这一独特的瓷器资源,刻意烧制渲染忠、孝、节、义这类题材的青花瓷器,奖赏给功臣将领效忠于自己的意图。

图十一 青花蒙恬将军图玉壶春瓶 湖南省博物馆藏

《明史·志第十九·地理四》载:“饶州府,元饶州路,属江浙行省。太祖辛丑年(1361)八月为鄱阳府,隶江西行省。”[12]在元至正二十一年(1361)饶州路已改为鄱阳府,这时期的景德镇已是朱元璋的势力范围,元政府自此失去了对景德镇地区的有效管控,瓷器烧造就此再也不受浮梁瓷局的制约,元政府的行规戒律不复存在。在新王朝及其制度还未建立时,至正十一年(1351)一个叫张文进的人来到了景德镇,烧制了一对青花云龙纹象耳瓶,作为私家供器。

20世纪90年代中期,南京黄浦路2号“黄埔广场”建筑工地(明故宫遗址内)发现一深达11米的残井,出土一件轰动文博界的瓷器——明洪武白釉褐彩“赏赐”铭梅瓶[13]。梅瓶的造型等工艺以及铭文,为研究元代末期青花瓷器的烧制过渡至明代初期提供了有力的实物依据。

图十二 青花四爱图梅瓶 湖北省明代郢王墓出土 湖北省博物馆藏

图十三 青花萧何月下追韩信人物故事图梅瓶 江苏省南京市明代沐英墓出土 南京市博物馆藏

(二)特点

第三阶段属元代青花瓷器烧制的晚期,胎釉和钴料等主要材料与第二阶段相比没有较大改变,在制作工艺上更为精湛,更加注重观赏效果和装饰图案的创新。

釉面莹润透亮,与第二阶段的釉色偏青相比更为纯净,积釉处现纯净的青绿色。

与第二阶段相比,在胎土加工和陶洗上的工艺进一步提高,烧成后的胎质不仅细腻,而且更为白净。

钴料纯正,颜色还原沉着,氧化后青翠艳丽,积料处呈现有铁锈斑,结晶斑面与第二阶段相比较轻,这应是矿物钴料提炼过程中纯净度不断提高的缘故。

另一突出特点主要体现在纹饰上,在大量以龙纹、凤纹、麒麟纹、鱼藻纹、鸳鸯荷莲纹、孔雀纹、海马纹、瑞兽纹等植物与动物混合装饰器物的同时,创新性地出现人物故事图案,表现在三个方面:

图十四 “赏赐”铭梅瓶 江苏省南京市黄埔广场明初故宫社稷坛遗址废井出土 南京博物院藏

1.题材装饰。窑工们将宣纸上表现的国画绘画技巧,成熟地运用在瓷坯上,别出心裁地与历史典故、戏剧人物组合,移植到瓷器的画面中。在此基础上,创作出以人物画为主题的瓷画艺术,从而出现了新的装饰内容——既有历史人物故事,又有文人高士图等,如:萧何月下追韩信、蒙恬将军、文姬归汉、昭君出塞、四爱图、携琴访友等图案。这些人物图案大多绘于瓶罐类的腹部,而且首尾相连,每一件器物的装饰都是一幅完整的画卷。

2.绘画技法。大多运用分水技法,发挥钴料装饰表现手法的多样性,所绘图中的远山近景层次分明,人物刻画生动传神,比例得当。运笔与早期第一阶段和中期第二阶段青花瓷器的绘画相比更加飘逸自如,体现出了景德镇窑工高超的绘画水准。

3.图案装饰的历史背景。至正十二年(1352)至至正二十八年(1368),晚期元青花瓷器的烧制约为16年,这一时期位于饶州路的景德镇农民起义军和战乱不断,窑场濒临荒废,既使有少量高档瓷器生产也是占领者所需,预示着其工艺等特征即将进入明代。青花瓷器的用途有着明显的变化,在延续祭祀用器的同时,发展为烧制“赏赐”类瓷器。

(三)结论

元代进入晚期之后,以朱元璋、陈友谅、张士诚为代表的三股势力长期在南方形成对峙之势,他们为争夺势力范围不断展开拉锯战。《元史》记载景德镇在元至正十二年(1352)被徐寿辉起义军将领项普略攻陷,元政府在景德镇的统治宣告结束。饱受元末战乱的景德镇,瓷业生产受此影响较大,尤其是之后朱元璋起义军的进驻,元末青花瓷器的烧制一改元政府统治时期以花鸟和动物为主流的装饰,更多出现了以人物图案为主要题材的图案,赏赐赠予的用途非常明显(图十一至图十四)。

四、元代青花瓷器烧制三个阶段的时间划分

成熟的元代青花瓷器的烧制,如果以早期第一阶段至元二年(1336)作为上限,下限应在至正十二年(1352)为最后一年。

元代青花瓷器创烧如果以元代延祐六年(1319)为起点,到元末至正二十八年(1368),那它的烧造时间约为49年。如将延祐元年(1314)为上限,下限至至正二十八年(1368),那烧制时间约为54年。这里暂且以后者为例,元代青花瓷器的烧制可分为三个阶段:即第一阶段、第二阶段和第三阶段。为了更具体,下面列表为示。

五、元代青花瓷器制作中的主要工艺特征

鉴赏元代青花瓷器,必须得先熟悉其成型工艺。成型工艺,是古代生产瓷器成坯过程中所遗留下来的痕迹类特征。元代青花瓷器在成型工艺上时代印迹明显,比以往的成型工艺更为繁缛。如器型硕大,使绘画创意有了足够的空间,又使坯体在窑内的高温烧制过程中,具备了足够的物理支撑力学条件。

景德镇窑工为了适应大件瓷器的生产,在以往以拉坯为主要成型工艺的基础上,增加了印坯和斗、接、镶、托、镂、堆、贴等复杂多变的成型工艺。以高安元代窖藏和河北保定元代窖藏出土的大件青花瓷器为例:

(一)器型硕大,均在40厘米以上,这在以往瓷器中少见。

(二)梅瓶成型工艺繁缛,至少由5段拼接成器,器身分上、中、下三段成坯(手拉或模印),后用胎浆对接成器身,瓶底、瓶口(模印成型工艺明显)做好后,再运用托、抖、接工艺分别成型于预留位置。

(三)大罐成型工艺复杂,在已成型的罐坯上,用坯刀抠刻开光,并采用镂、雕、贴、塑的工艺,凸显花卉、连珠开光、瑞兽雕塑的立体工艺效果。

元代青花瓷器烧制的三个阶段划分

图十五 青花缠枝牡丹如意云肩纹带盖梅瓶 高安市博物馆藏

图十六 青花釉里红开光堆塑花卉盖罐 河北省保定窖藏出土 河北省文物保护中心

第一阶段的元代青花瓷器主要以小件器物为主,少有大型器物出现,故成型工艺以拉胚为主,较为简洁。从第二阶段和第三阶段的元代青花瓷器成型工艺分析,工艺复杂,技法娴熟,运用准确,胎体从下至上厚薄均匀得当,使得大件器物在窑内高温瓷化下器型仍然保持原有形态。

以上几点,是我们应熟知的元代青花瓷器成型工艺的重点所在(图十五、图十六)。

六、元代青花瓷器中的真品与赝品分析

元代青花瓷器的真品与赝品如何鉴定?目前问题主要体现在如下几方面:

(一)有的鉴定人员缺乏对元代青花瓷器胎釉特征、制作工艺、绘画风格及存世量多少等方面的认知,误将高仿做旧赝品鉴定为真品。

(二)有的电视媒体为了提高公众关注度和收视率,组织“专家”主办“鉴宝”等各类型专题节目,忽悠炒作的目的性较强,上节目的器物鱼龙混杂,为“赝品当道”拍出天价推波助澜。

(三)一些所谓“著名专家”的电视讲座,将某件元代青花瓷器作为例证时,与历史事件“嫁接”得天衣无缝,但让人啼笑皆非的是——其例证器物本身就是个高仿赝品。

(四)在国内制作赝品、贩买贩卖、拍假售假蔚然成风,给从业者带来了“一本万利”的发财机遇及巨大的财富诱惑,导致难以计数的赝品元青花瓷器充斥艺术品市场,并已形成完整的产业链。

(五)有迹象表明,有的国有博物馆在其主办的个人收藏品展览中出现元代青花瓷器的赝品,甚至还有博物馆误将高仿品列入藏品系列,这种情况从20世纪后期就已经有了,国内外的私立博物馆更甚。

以上问题的产生,一方面是艺术品拍卖法律法规欠缺,另一方面与其幕后推手也有直接联系,猫腻多,阴谋陷阱四伏。不仅对目前文物研究和收藏负面影响极大,对文物和艺术品市场合法有序交易和发展更是巨大的打击。尤其对博物馆那些初学元代青花瓷器研究鉴赏的人,其贻误影响不可小视。

如何掌握元代青花瓷器的真伪鉴定的方法,不妨从以下几个方面入手:

图十七 2012-2015年落马桥遗址考古发掘出土的青花荷叶脉纹残盖

图十八 2012-2015年落马桥遗址考古发掘出土的青花莲池纹匜残器

图十九 2012-2015年落 马桥遗址考古发掘出土 青花人物纹梅瓶残片

图二十 2012-2015年落马桥遗址考古发掘出土的青花云龙纹梅瓶残片

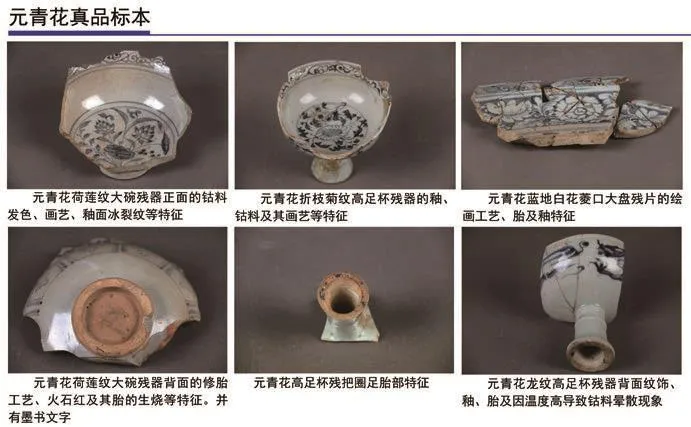

其一是了解有关元代青花瓷器的产地。落马桥窑址是目前发现的元代晚期烧制青花瓷器的主要窑址,《文物》2017年第5期发表了《江西景德镇落马桥窑址宋元遗存发掘简报》[14]。20世纪中后期以来,在景德镇湖田窑、戴家弄等遗址均出土有元代青花瓷片,目前仍未发现元代用来专门烧造青花瓷器的窑址(图十七至图二十)。

其二是重视仿制品的起源及赝品与真品的比对差异。20世纪70年代末,仿制元代青花瓷器就已开始,国内文博单位为了适应当时文物保护、展览和文物调拨的需要,拨出专项经费,指定相关科研单位对被调文物进行仿复制。1984年景德镇陶瓷馆曾指定东风瓷厂陶瓷研究所进行元代青花瓷器的仿复制。仿复制品除满足相关单位需要外,余下部分通过各种渠道流向了国内外市场,有的当真品卖出高价,仿制者和中间商得到了丰厚的收入,从此促使景德镇陶瓷制假行业的兴起。

从中国陶瓷史看,仿制品自古至今历来就有,元代仿宋代、明代仿元代、清代仿明代的现象均有出现,民国仿清代康熙等朝的瓷器更是蔚然成风,时至今日我们仍然不难辨别出其真伪,原因是仿品本身的材料、工艺等均留有其明显的时代特征、信息和痕迹。目前我们所见到的元代青花瓷器的仿制赝品,从材料到工艺等方面均刻意模仿,烧成后再采用各种非正常手段做旧,导致器物应有的时代特征丧失,这类仿品不能与所采用的正常材料及工艺制作的仿制品、复制品、工艺品相提并论,尽管随着时间推移,因仿品自身信息紊乱而无法辨别时代,但无任何价值可言(图二十一至图二十四)。

其三是辨别元代青花瓷器的真品与赝品的包浆及做旧。元代青花瓷器上的包浆大致分流传器物、出土器物和仿制赝品做旧几大类。

1.元代青花瓷器流传器物的包浆。民间传世的元代青花瓷器历经六百余年来的使用和陈设,在紫外线辐射和不同环境等因素的作用下,包浆显著,但又各具特征。

痕迹包浆:主要体现在器物表面,传世元代青花瓷器釉汁莹润柔和,玉质感强,出窑时釉面耀眼的光泽荡然无存,有的因长期使用所留下的摩擦、磕碰、划痕等痕迹明显,这类包浆也称痕迹包浆。大部分仿制赝品仿做这类传世包浆时,使用砂轮或其他非常规手段等打磨而成,使伪造的痕迹包浆不符合物理规律,其效果也生硬呆板。

图二十三 青花赝品标本 高安元青花博物馆标本

图二十四 青花真品标本 高安元青花博物馆标本

图二十五 青花瓷器底足包浆特征 伊朗、英国、俄罗斯国立博物馆藏

图二十六 青花云龙纹梅瓶窖藏出土附着物包浆特征高安市博物馆藏

图二十七 青花麒麟纹折沿盘残器出土包浆特征 落马桥遗址出土

图二十八 青花瓷器真品局部铁锈斑特征高安市博物馆藏

图二十九 青花瓷器真品局部铁锈斑特征高安博物馆藏

图三十 青花瓷器仿制赝品局部铁锈斑特征

图三十一 青花瓷器仿制赝品局部铁锈斑特征

图三十二 20世纪晚期高仿青花瓷器赝品胎底特征

附着物包浆:元代青花瓷器的底部少见满釉者,大都涩胎无釉,有一定的吸附力,附着尘垢物明显,只要没用过酸性液体清洗和84消毒液浸泡,尘垢吸附紧密,包浆似生成一般。用84消毒液等其他弱酸液体浸泡拔除了胎底上的垢迹,底部的胎质显露润滑自然。元代青花瓷器的赝品胎质则涩手,即使胎底被打磨过,细心观察仍可发现赝品在胎土配方、淘洗胎泥、修胎工艺方面等均呈现出与真品瓷胎截然不同的效果。其主要反映在仿制赝品烧制瓷化后大部分胎质出现干涩,又因大部分赝品的胎土属机械研磨工艺,胎质隐隐约约有杂质存在。即使赝品瓷胎出现润滑现象,也与真品瓷胎出现的润滑效果差异明显——真品“润滑”,赝品“油滑”。

2.元代青花瓷器出土器物的包浆。大致为三类:一是窖藏类包浆,二是墓葬类包浆,三是深埋土壤类的包浆。这三类包浆的形成,有其独特的因果关系,下面做如下区分。

窖藏器物包浆:器物入窖后,长期受地下潮湿影响,尤其是南方地下水丰富,易渗入窖内,使得土壤中的有机物随着雨水的渗入吸附在器物上,如经清水保护性清洗,釉面不会受到影响,露胎处附着的土壤有机物和杂质附着力也较强,不易清洗掉,但很自然。

墓葬器物包浆:与窖藏器物的包浆不同,其墓中腐尸、衣物、木漆等与土壤中的有机物混合后,酸性大,粘性强,器物处于其中,均会遭受到不同程度的腐蚀。主要表现为釉面不如窖藏器物那么莹润,有的器物釉面受墓中强酸腐蚀影响成“亚光”状,一般清洗不易除掉沁垢。

深埋土壤中的器物包浆:与窖藏和墓葬中的特征有所不同,主要是器物长期与土壤裹接紧密,土沁较为明显,有机物极微,器物经简单清洗后,均能保持入土时原有的胎釉特征。

3.市场上近年来不断有元代青花瓷器的高仿品出现,且在国内外不断拍卖交易成功。其做旧方法与以往相比已发生了较大变化,除极少数高仿品用出土的元代青花瓷片打碎研磨后分离出胎,用于赝品仿制外,更多采取了以下几个方面工艺的做旧手法。

胎泥做旧方法:用传统水碓研磨瓷石和高岭土——用水池淘洗沉淀胎泥——沉腐——用脚炼泥。使用以上方法取得的胎泥,与古代加工胎泥工艺基本吻合,尽可能地还原元代胎土的研磨工艺工序和沤泥炼泥法,使胎质纯净白润。

钴料做旧法:(1)购买手工提炼的矿物钴料(主要以上等的云南珠明料为主),用于仿制元代的青花瓷器;(2)有的仿制者购买矿物钴原料,亲自用传统工艺烧制提炼钴料;(3)仿制者将提炼钴料后剩余的料渣,进行研磨掺于钴料中。采用以上传统方法所取得的钴料,工艺与元代青花钴料的提炼基本一致,其目的力求还原青花钴料烧成后青翠浓艳、“墨”分五色、铁锈斑平凹有致的效果。

釉料做旧法:凤尾草+石灰石煅烧——沉腐——研磨粉末(俗称二灰),用二灰配釉果料。用以上传统工艺配置的釉料,尽可能还原元代青花瓷器釉面莹润、泛青略带乳浊状的效果。

窑火做旧法:(1)将仿制的元代青花胚胎用复古柴窑烧制;(2)将仿制的元代青花坯胎用现代气窑烧制2-3天——俗称文火慢煮法。采用以上窑火烧制的器物,在釉面的玻化、胎土的瓷化、钴料的氧化上,与元代柴窑烧制器物的效果相近。

水煮做旧法:将仿制的元代青花瓷器烧好后,用大锅熬煮若干个小时,使仿制品在釉质、胎质、钴料上发生物理变化。这类做旧的器物除显得苍老外,检测其胎,可发现胎质发生衰变。

入土做旧法:将窑火做旧、水煮做旧及其他手段仿制做旧的元代青花瓷器埋入地下,若干年后取出。这类赝品在土壤中长时间吸附有机物质,使其达到具有窖藏、深埋土壤中器物的效果。

传世包浆做旧法:(1)调剂各类卤水用来长期浸泡防制的元代青花瓷器,使其胎体、釉面柔润自然;(2)用高锰酸钾和调剂陈年老灰,涂附于元代青花瓷仿品的胎底部,使其呈现出传世元青花瓷器的包浆特征;(3)采用化工弱酸性液体,消退仿制品器物釉面的窑火光泽,使其莹润。

4.文物艺术品市场出现有大量“海捞元代青花瓷器”,从目前国内外的水下考古元代沉船出水器物中,还没发现有元代青花瓷这类器物。借所谓的海上丝绸之路,做“海捞元青花瓷”的做旧方法主要有两类。

海水浸泡器物包浆:将仿制的元代青花瓷器沉入海滩的水中,过一年半载后,器物上长满了贝壳类生物,包浆表象显得自然。

深埋海沙的器物包浆:将仿制的元代青花瓷器埋于海水的沙中,随着时间的推移,器物涩胎部分自然吸附有不同程度的粉白状“海垢”,主要成分为盐和钙。釉面的做旧则用弱酸稍作处理,使其呈现出不同程度的因海水腐蚀、砂砾摩擦出亚光状假象(图二十五至图三十二)。

综上所述,如何来鉴定、区分元代青花瓷器中的真品与赝品,需要我们不断研究,广泛探索。现在用来测试陶瓷的仪器虽然先进,但由于赝品在用料、做旧、替代材料的使用等等方面相当高超,是测试仪器采集数据过程中无法全面准确采集到位的。事实证明,真赝元青花瓷器的鉴定,我们既要相信科学,但又不能仅靠现今检测仪器所测定的结论,有丰富经验的专家所鉴定的意见,是我们目前不可忽视的重要手段之一。

[1](清)沈嘉徵、存德修、汪熏纂:《浮梁县志》,清乾隆七年(1742)刻本。

[2](明)邝璠:明正德《瑞州府志·卷之十三·词翰志·记述》,现藏高安市史志办,天一阁藏正德刻本钞本,1981年12月。

[3]同 [2]。

[4]吴水存:《“延祐器”与“至正型产品”纹饰对比初探》,《中国陶瓷》1984年第5期。

[5]沈芯屿:《介绍两件杭州出土元青花瓷器》,《南方文物》2001年第3期。

[6]江建新:《论落马桥窑址出土的元青花瓷器——兼论元代窑业的若干问题》,《文物》2017年第5期。

[7]江小民:《景德镇元代瓷匜相关问题研究——以落马桥窑址出土物为中心》,《文物》2017年第5期。

[8](明)宋濂:《元史·卷四十二(本纪第四十二)·顺帝五》,中华书局,1976年,第896页。

[9]刘金成、刘璟邦:《高安元代窖藏之再研究——窖藏埋藏年代及其主人身份考》,《南方文物》2013年第4期。

[10]院文清等:《湖北省钟祥市明代郢靖王墓发掘收获重大》,《江汉考古》2007年第3期。

[11]《中国陶瓷全集·元(下)》,图版146

[12](清)张廷玉:《明史(志第十九·地理四)》,中华书局,1974年。

[13]程晓中:《明洪武官窑白釉褐彩“赏赐”款梅瓶品读》,《收藏》2009年第12期。

[14]景德镇市陶瓷考古研究所、北京大学考古文博学院、江西省文物考古研究所:《江西景德镇落马桥窑址宋元遗存发掘简报》,《文物》2017年第5期。