淺談民間收藏甲骨*

劉玉雙

(河南省甲骨文信息處理重點實驗室,安陽市甲骨文博物館)

中華文明歷經滄桑,數千年一路走來,帶走了不堪回首的過往,也留下來太多的輝煌。文字是一個民族文明的載體,習主席2014年5月30號在北京視察工作時説:“中國字是中國文化傳承的標志,殷墟甲骨文距離現在三千多年,三千多年來漢字結構没有變,這種傳承是真正的中華基因。”中國甲骨文和古埃及的紙草文字、巴比倫的泥版文字、印第安的瑪雅文字具有同等地位,號稱世界四大古典文字。但只有甲骨文字與當今漢字一脉相承,傳承至今。安陽是中國八大古都之一,是早期中國文明的中心,也是甲骨文的故鄉。甲骨文由最初的發現到被國家與社會所重視,個人收藏起到了不可否認的重要作用。本文的主題是談民間個人收藏甲骨,只是一家之言,有存疑和不同見解,願與大家共同商討。

一、 甲骨文是由民間個人發現收藏開始的

古代甲骨上刻劃痕迹被確認爲是商代文字,是19世紀末20世紀初中國文化的三大發現(敦煌石窟、周口店猿人遺址)之一。它的發現經歷了一個錯綜複雜的過程。

據説,把甲骨片當作藥材賣到大藥房去的第一人,是河南安陽小屯村一位叫李成的農民,有一次他害了一身膿瘡,没錢求醫買藥,疼癢難耐,坐在田頭,無意中撿起一塊刻有“畫紋”的白骨片,他把白骨片揉搓成了粉末,塗抹在疥瘡上,想不到流出的膿水被骨粉很快吸乾了,而且他發現骨粉還有止血功效,李成喜出望外。他把鄉親們扔掉的大量各種形狀的白骨片收集起來,送到城内的藥房去賣。他告訴藥店掌櫃:“這白骨片治疥瘡和外傷有特效。” 藥房老闆將信將疑,取來藥典看了半天,終於弄明白這白骨就是中藥裏的“龍骨”,在李時珍《本草綱目》中有記載: 龍骨是古爬蟲動物的化石,能生肌防腐。藥店收下了這些“龍骨”,李成則將大把的銅錢往錢袋裏一裝,高興地回家去了,從此成了收集販賣“龍骨”的“專業户”。李成一邊收集,一邊賣給藥店。可是,當時藥材交易落後,“龍骨”在當地的用量不大,藥店就不想收了。當李成又一次把收集來的“龍骨”送到藥房時,店老闆便挑剔起來: 凡是刻有“畫紋”的“龍骨”一概不收。李成這次碰壁後,立即想出了聰明的對策: 他拿起刀,將收集來的所有“龍骨”上的“劃紋”一刀一刀地刮掉,然後再送到藥店去賣(參圖一)。

圖一 民間收藏家所收藏的刮掉一半字的甲骨

此時,藥房的倉庫裏已被“龍骨” 堆滿了,老闆决定停止買進“龍骨”。但李成却没有放棄這掙錢的機會,没有停止“龍骨”的收集。他把一塊塊“龍骨”——一塊塊文化瑰寶搗成粉末,然後包成一個個小包到各個集市、廟會上去叫賣,去賺錢!同樣,藥房老闆爲了賺錢,也陸續把“龍骨”轉賣給各地。

圖二 原安陽市中山中街五洲大藥房所在地

據我們博物館考證,這家藥房是位於原安陽中山中街24號的五洲大藥房(圖二)。我們館長的祖上在原安陽中山中街21號居住,與之緊鄰。當時我們館長的爺爺跟五洲大藥房的老闆是朋友,看到相繼有人去藥房購買龍骨,也是出於好奇心,就收買了一部分並存放起來。是不是叫李成的農民發現的甲骨,我們無從考證,但第一個收買且售賣的大藥房,我們可以斷定是五洲大藥房。

清光緒二十五年(1899)秋,在北京任國子監祭酒(相當於現在的教育部長)的王懿榮得了瘧疾,派人到菜市口的達仁堂中藥店買回一劑中藥,王懿榮無意中發現其中一味叫“龍骨”的藥品上刻劃着一些符號,“龍骨”是古代脊椎動物的骨骼,這種骨頭上怎麽會有刻劃的符號呢?這不禁引起了他的好奇,對古代金石文字素有研究的王懿榮仔細端詳起來,覺得這不是一般的劃痕,很像古代的文字,但其形狀又非籀(大篆)非篆(小篆)。爲了找到更多的“龍骨”作深入研究,他派人趕到達仁堂以每片二兩銀子的高價,把藥店所有刻有符號的“龍骨”全部買下,後來又通過古董商范維卿等人進行收購,累計收集1 500片。經過他潜心的專研,所謂的“龍骨”劃痕,其實是現在我們所能見到的最原始、最系統、最豐富的古代文字。

曾有人對王懿榮從中藥中發現帶字龍骨之説提出質疑,認爲王懿榮在他的有關著述中没有這方面的記載,並認爲王懿榮吃的龍骨在藥店已加工成粉末,看不出刻劃的文字來,而且當時菜市口一帶没有達仁堂藥店,只有一個鶴年堂中藥店(圖三),並且現在還在。

圖三 鶴年堂

也有人提出光緒二十四年(1898),山東濰縣古董商范維清攜龜甲先到天津求教於學者王襄和孟定生,其後又將剩餘的大部分龜甲攜往北京求售於王懿榮,獲巨資。1898或1899,一年之差,衆説紛紜,似乎没有多大必要。但作爲一項重大的發現,確定一個準確的年代,則是科學態度問題了。經過一個時期的争論和研究,大多數人都認爲王懿榮在1899年首先發現了甲骨文。其實,王襄早年在1915年的《題甲骨拓頁》中就講述甲骨文發現在“光緒己亥秋”,即光緒二十五年,公元1899年。我們這裏提到的發現,是學術意義上的發現,也就是不僅見到了甲骨文,而且認識了甲骨文。而一般意義的發現,是指在田野裏挖出了甲骨文。從一般意義上講,早在同治年間(1862—1874),河南安陽小屯村即出現許多出土古物。“埋藏物多,每耕耘,或見稍奇之物。隨即其處掘之,往往得銅器、古泉、古鏡等,得善價”。(1)羅振常: 《洹洛訪遊記》,鄭州: 河南人民出版社1987年版,頁20。其時龜甲獸骨也一定在其列。只不過它形態簡陋,又數量衆多,實在是不起眼。據在花園莊村居住的老一輩人回憶,没被科學發掘之前,甲骨片到處都是,老天下雨能把甲骨片沖出來,犁地能把甲骨片犁出來,蓋房子夯地基的時候也會挖掘出大量的甲骨,但都不知道其爲瑰寶。有許多人家蓋房子的時候會拉着成車的甲骨片倒進洹河裏。是因爲王懿榮的發現收藏,甲骨從不值錢的“藥材”摇身變爲珍貴的研究資料,避免了人爲的毁壞。王懿榮在1900庚子八國聯軍侵京時“率勇拒之”,投井自盡。己亥收得甲骨,庚子即殉節。證明他從事收集研究的時間不超過一年。但他仍然不失爲第一個偉大的發現者,因爲是他把甲骨文引進了當代學術文化史。這是范維卿或“李成”等專心於買賣者所無法比擬的。故而學術界仍然把世紀三大發現之首的甲骨文的發現,首歸於王懿榮。雖然故事的某些細節説法不一,但可以確認的是,從王懿榮開始,一大批學者開始了對這些帶文字甲骨的收藏和研究。劉鶚、羅振玉、王國維等個人憑着自身深厚的學識,不僅辨識出甲骨上的文字,還通過這些文字考證了史書中關於商朝的記載。在他們的努力下,學術界開創出一門全新的學問——甲骨文研究。

二、 “甲骨文”名稱的由來

“甲骨文”一詞在19世紀以前是没有的,無論中國還是世界,無論民間傳説還是古籍記載都找不到。據老一輩小屯村民説,李成發現之初稱其爲“龍骨”,而後被范維卿等人大批收購時,因其只收購有文字的龍骨,故稱之爲“龍骨文”。最初劉鶚、孫詒讓、羅振玉等學者對甲骨文的命名也均不相同。甲骨文是契刻在龜甲和獸骨上的。最初的收藏研究者,直接以質料來命名。劉鶚因爲買到的龜版居多,所以就稱甲骨文爲“龜”或“龜板文字”。孫詒讓稱“契文”,是因爲這些文字是用刀刻的,這是按文字書寫的方法命名。羅振玉的書也叫《殷虚書契》。再有就是按照甲骨文的内容命名,因爲上面的内容大部分都與占卜有關,所以羅振玉有一本書叫《殷商貞卜文字考》,“貞”在商周兩代的意思就是卜問。

從“龍骨”到“龍骨文”,再到最後統稱爲“甲骨文”,經歷了大概二十多個年頭。1923年12月25日,一個叫陸懋德的人,在北京《晨報副刊》發表了一篇《甲骨文之歷史及其價值》的文章,這是“甲骨文”這三個字第一次出現。此後,容庚、聞宥先後有論《甲骨文》的專篇。1931年郭沫若出版《甲骨文字研究》一書。兩年之後,董作賓也發表了他在甲骨學史上劃時代的著作《甲骨文斷代研究例》。甲骨文這個叫法,從此爲人們所接受。

三、 决定民間甲骨交易的價格因素

甲骨文的民間交易,在清代末年和改革開放後一度比較熱,但建國後和改革開放前這段時間爲低迷期。曾聽民間傳聞八年抗戰期間,有一個化名爲李鬼(因其古靈精怪而得名)的人,用鐮刀在一些舊骨上隨意劃拉幾下,就能賣給日本人,换得幾個銀圓(發現甲骨文的李成與李鬼是否爲同一個人,有待進一步論證)。而建國後因人民的生活水準有限,基本够解决温飽,並没有多餘的資金用於購買收藏品,所以價格低到幾元一片甲骨都没有人買。但隨着改革開放後人民生活水準的日益提高,甲骨又開始被民間收藏界所重視。交易的本質就是互换需求,有人買自然有人賣,價格開始逐步回升,一個字從幾百到幾千、上萬元不等。到目前這個階段,民間交易的價格已基本趨於規範,主要有以下幾方面因素决定:

1. 片的大小。因占卜時甲骨背面有鑽鑿的小坑,且經過火燒其背面已有裂紋,再經過幾千年的土壤擠壓風化,很大一部分出土後的甲骨質地已失去了原有的堅固性,所以民間能見到的甲骨片大的很少,普遍都是像一元硬幣的大小,像火柴盒大小的都少見。

2. 字的多少。不同時期,字形和書體的風格是不同的,且字體大小也是不同的。一期文字字體比較大,是五期文字的幾倍到十幾倍不等。一塊有三四個字的一期甲骨片,如果是五期也許就刻了十幾個字。字數越多,價格越高。

3. 内容。商人迷信,大事小事都要占卜,有些占卜的内容是天氣陰晴,有些是農作收成,也有問病求醫的,更有生育求子的,而打獵、征伐、祭祀等大事就更需要占卜了。一片甲骨上如果刻有較完整的重大事件或是很稀見的内容,則是極其珍貴的。

4. 品相。所有收藏品的門類都會講究品相,甲骨文也不例外。雖比不上瓷器的“缺一角,不值一角”那麽誇張,但甲骨片上字迹是否清晰,骨質風化程度如何等等,也都會成爲價格參考的因素。品相稍差,價格也會相差很多。

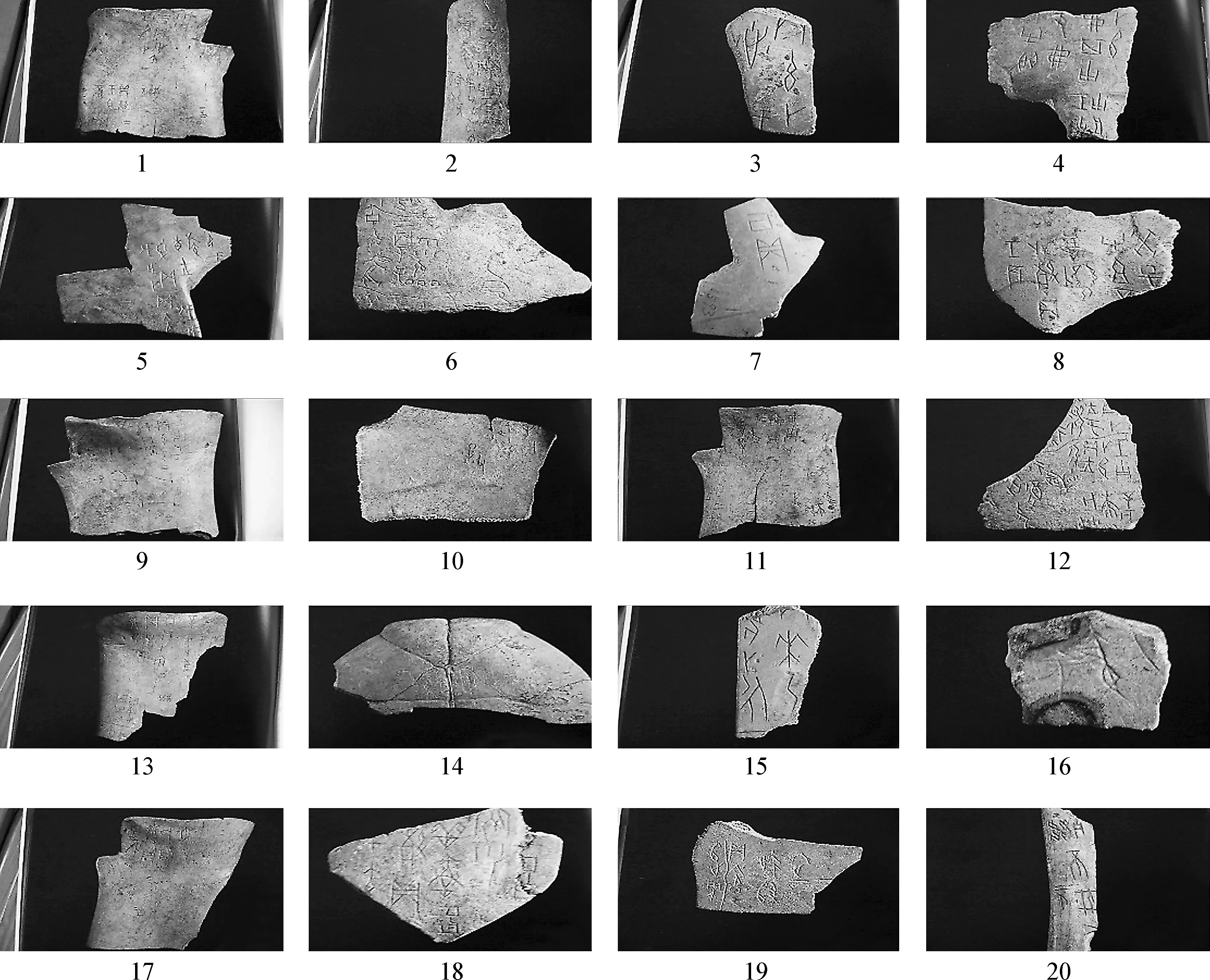

2004年7月5日在上海崇源藝術品拍賣有限公司主拍的20片甲骨,拍出了4 800 萬人民幣高價,加手續費是5 280萬。文物專家指出,自甲骨文首次被發現迄今,出土對象已達十五萬片以上,散落於世界各地,其中絶大部分屬國家級别的博物館收藏。此番由上海崇源藝術品拍賣有限公司主拍的二十片甲骨(圖四)是當年的第一批出土文物,爲天津古文字學家孟廣慧個人收藏。其爲目前出土的甲骨中的私人藏品,拍賣完全合法。

圖四 上海拍賣20片甲骨

2015年春紐約蘇富比拍賣行拍賣甲骨34片(圖五)。牛胛骨18片,龜甲16片,刻辭屬於賓組、出組、何組、黄組,即所謂村北派,内容包括周祭、求雨,祭牲、征伐,出獵,以及習刻。這一組甲骨早年流到日本,爲著名篆刻家小林斗盦所收藏。拍賣87.4萬美金。

圖五 蘇富比拍賣甲骨34片

因爲其價格極高,利潤相對較大,一些人即動腦筋將一些無字甲骨雇高手刻上字痕再埋入土中,又混雜真品帶字甲骨一起出售,獲利豐厚。但甲骨材料雖真,而補刻文字容易出錯,刻工不符合甲骨文例規律,信手刻劃,也爲後世甲骨文專家識讀帶來極大混亂。

四、 民間收藏甲骨文真僞的鑒定

甲骨文鑒定,是一門被動被迫而不可忽視的學科。這深奥的大話題,僅憑我的學識,難以講清楚,但爲弘揚殷商文化,願將自己學習辨僞甲骨文的一點體會説出來,以供大家參考。甲骨文是歷史的産物,必然要打上歷史的烙印。現代人尤其是非專業性的去僞刻那些殷商遺物,難免會顧此失彼,顯現出違背歷史的端倪,暴露出造僞之迹。

縱觀甲骨文的造僞方法,概括起來有如下幾種: 一是在出土有字甲骨上補刻,以增加文字數量;二是在出土的無字舊骨上刻字;三是在經過做舊的新骨上刻字。所刻甲骨文字,有的是胡亂找些單字堆積而成,也有“克隆”真甲骨文,或者取半段或整段卜辭仿刻等(圖六、七)。

圖六 洹寶齋所藏甲骨(第一片)

圖七 洹寶齋所藏甲骨(第一百零一片)

我們可從以下幾點入手辨僞舊骨新刻的甲骨:

1. 運用痕迹學的原理和技術辨别字迹。痕迹學是廣泛用於考古和偵探等方面的一門學問,其主要目的在於通過事件發生後的内在或外在的痕迹表像,推導出這些痕迹産生的原因或過程。

現代研究甲骨文的專家學者,至今對殷商時期甲骨文字是用什麽工具刻出來的存有争議。但從現有出土文物來看,刻寫甲骨文字用青銅刀和玉石刀的可能性比較大,比如安陽大司空出土的銅刻刀(圖八)、安陽苗圃北地墓葬出土的立鳥形銅刻刀(圖九)、武官村大墓出土的碧玉刀筆(圖一)、婦好墓出土的玉刻刀(圖一一)等。

圖八 銅刻刀(安陽大司空村出土)

圖九 立鳥形銅刻刀(安陽苗圃 北地墓葬出土)

圖一 碧玉刀筆(安陽武官村 大墓出土)

圖一一 玉刻刀(安陽婦好墓出土)

從清末發現甲骨後便有人開始仿刻,但因技術設備達不到,只能仿刻出一期、二期文字,當時用的工具是剃脚刀、金屬刀(圖一二)等。直到90年代末期,一個叫張某某的人,首次采取醫用牙科打磨機(圖一三、一四),才開始仿刻五期的甲骨字。

真正的甲骨文字是貞人即占卜之人、史官、商王朝的高級知識份子,用手一刀一刀刻出來的,因爲當年都是在新骨上刻字,而新骨都有一定的柔韌性,所以甲骨文的字口特徵,都是新骨的字口特徵: 尖鋭,可以彎曲,可以呈直角,且刀口都非常利落。而我們現代人用刀在古骨上刻出來的字,其刀口一定是鬆脆紊亂的,甚至會有小的崩裂。甲骨埋入地下三千餘年,能僞刻字迹的骨頭雖然離“化石”還差得遠,但相對來説也是十分堅硬的。爲了防止崩裂,在刻之前會用白醋進行浸泡,直至骨皮發軟。刻字後還會再用稀硫酸把表面處理一下,使其字迹看起來圓潤流暢。但無論怎樣處理,仔細辨别還是會有新字的痕迹。

專家研究出了商朝的貞人是如何刻寫甲骨文的,還從甲骨文中找到了師傅如何教徒弟刻寫和師傅示範、徒弟學刻的字樣。甲骨文一般先刻豎畫,後刻横畫。一個現代人運用現代技術刻寫出的甲骨文,跟一個商代受過專業訓練的人刻出來的字,筆畫和結構是不一樣的,字型、行款、布局也是不一樣的。從心理學上説,貞人刻字率性隨意一些,更有時代的韻味。而現代人刻出來的字要麽過於規整,要麽筆畫做作,或多或少都能從痕迹上辨别出來。

圖一二 民間仿刻者所用刀具

圖一三 老式打磨機

圖一四 進口打磨機

《莊子·内篇·人間世》:“美成在久,惡成不及改,可不慎歟。”寓意美好的事物需要很長時間的磨練才能形成,且要付出長久的努力。順應事物的發展規律,方能水到渠成。在數千年的歷史與文化演繹中,甲骨文經過歲月長河的洗禮,字與骨頭早已融合爲一體,骨面的痕迹既參差錯落又統一和諧,其自然天成之美,實令後人神往。

2. 書體。郭沫若在《殷契萃編》序言中,就對甲骨文書法非常贊賞:“卜辭契於龜骨,其契之精而字之美,每令吾輩數千載後人神往。文字作風且因人因事而異,大抵武丁之世,字多雄渾,帝乙之世,文咸秀麗。而行之疏密,字之結構,回環照應,井井有條。”(2)郭沫若: 《殷契萃編》,北京: 科學出版社1965年版,頁10。專家將殷墟出土的甲骨文分爲五期,每期的字形、書體都有其獨特的風格。一期好刻大字,因字體太大不好把握,有的會先寫後刻;五期字形除個别外,均呈現“蠅頭”之狀,又因字形太小,會直接刻。字形也隨着時代發展而不斷變化。有些在寫法筆畫上也有不同,可以從甲骨學工具書(如高明《古文字類編》中華書局1980年版、孫海波《甲骨文編》中華書局1965年版、金祥恒《續甲骨文編》臺灣藝文印書館1993年版、李宗焜《甲骨文字編》中華書局2012年版)上查對。就書體而言,一期雄偉,二期謹飭,三期頹靡,四期勁峭,五期嚴整。

3. 内容。看内容是否符合卜辭的文例句法。骨上的各條卜辭,或自下而上,或自上而下刻寫,其間常有界劃相隔,每事亦反復對貞。但也有不同内容的卜辭上下相間布列的;有的卜辭於甲骨正面無處容納,而轉刻背面的;有反復卜問同一件事,而將内容基本相同的卜辭分刻於數版甲骨之上的。因作僞者並不懂甲骨文的内容,多數是胡亂抄襲的文字,東拼西湊,甚至倒寫刻錯亦渾然不覺。因此,在鑒别時要注意看刻辭是否連成文句。一條完整的卜辭,由前辭、問辭、占辭、驗辭四部分組成,不過許多卜辭都不完整,一般只有其中的幾部分。以至於對甲骨文有點研究的僞刻者們多數會掐頭去尾,按書上臨摹。

4. 看甲骨背面的小坑,民間稱爲“卜窑”,甲骨學家稱之爲“鑽鑿”。占卜之前通常先在準備卜用甲骨的背面挖出或鑽出小坑,占卜的時候就在這些小坑上加熱使甲骨表面産生裂痕,這種裂痕叫作“兆坼”。在甲骨上的刻辭的走向是“迎兆”而不“犯兆”,换句話説,就是刻辭的走向與兆枝恰好相對(當然也有極少數卜辭的行文走向“逆兆”的)。龜腹甲、背甲右側卜兆向左,文字右行;左側卜兆向右,文字左行;在甲首、甲尾及甲橋邊部的卜辭則由外向内行。牛胛骨中右胛骨卜兆向右,卜辭左行;左胛骨則相反。只有上端近骨臼處的兩條卜辭由中間讀起,在左左行,在右右行。甲骨學專家研究表明,各期的鑽、鑿、灼的形狀、大小、分布、疏密都是有所區别的。

5. 鑒别甲骨文字筆畫間的泥土

經過三千多年的風化,真正的甲骨文字間的泥土已深入文字刻痕内,泥土與文字、文字與骨質都已完美地融爲一體,是很難洗刷掉的。而作僞者在舊骨新刻後的文字間,也會用黏性泥土糊上。比如把膠水和土混在一起塗抹上去,但這些泥土經過浸泡後,即刻清洗,用刷子是可以刷掉的。即便作僞後的泥土洗刷不下來,用高倍數的放大鏡仔細觀察,也是可以看出端倪的。

6. 香味。民間還有種説法,真甲骨上有特殊香味,假甲骨上没有香味。我個人認爲這種説法是可信的。河南大學有個韓國人叫具隆會,他的教具是這樣處理的,首先用小刀仔細剔除肉泥,把骨頭放進燉鍋,每天5小時連煮4天,以完全去除油脂和膠質,然後再用5天的時間晾乾。我想三千多年前的商人大體也會用類似的方法,以得到去除油脂的乾净甲骨,而在處理的過程中可能會添加香料,目的是防蟲防蛀,更利於存檔保存。當然,在占卜之後需要保存時再添加香料處理也未嘗不可。在現已出土的甲骨片裏當時就被蟲蛀過的極少發現,還有一個原因是,甲骨片都是在炭灰坑裏出土的(圖一五),炭灰屬碱性,本身就有抑制病蟲害的作用。

圖一五 殷墟甲骨灰坑

新骨做舊比較難。占卜是頭等大事,占卜用的骨頭當然也很重要,甲骨文中,就有某某進獻甲骨的記載。龜要選擇在秋天捕獲,到來年春天殺死,並去其皮肉,這在文獻中稱作“攻龜”。甲骨片由於埋藏條件不同,色澤和完整性差異很大,但這些,作爲一個有一定鑒賞能力的人來説,都不難識别。新骨的特徵和甲骨非常相似,很具有迷惑性。但新骨的顏色,無論用什麽辦法做舊,都還是顯得比較新,基本上都是呈單一的白色,土沁、礦物附着都没有,斷裂處也没有舊骨的酥脆感,骨質的網狀紋也非常完整清晰。即使做舊的骨頭,仍然很有柔韌性,如果用火燒的話,會有一種强烈的刺鼻異味。這些特點,都是做舊骨頭無法改變的。再就是用化工原料樹脂製作的假骨頭,粗看非常像,而且看上去有土沁和礦物附着物的,顯得非常古舊,但它斷裂處的質感和骨頭是肯定不一樣的。尤其是骨質既規律又雜亂的網狀紋,其殘破痕迹,是無論如何都仿不出來的。這種“骨頭”有時候會出現一層層的裂痕,這對真骨頭來説是不可思議的。總之,在骨頭上做舊,比較難。

在北京某古玩城,有人專售甲骨文,説是從日本回流的,全部呈骨白色,似有蒼白感,刻痕和字溝也是一體的白色,很有以假亂真之勢,但經推敲試驗後,用舊骨頭刻字放在太陽底下暴曬一月有餘,會呈一模一樣的狀况(圖一六)。

圖一六

這種方法,目前是很難被識破的一種做舊方法。但經仔細辨别後,還是能發現真正的甲骨被埋藏在灰坑幾千年,應爲發舊的淡黄色。

甲骨文辨别真僞的方式應引起專家學者和民間收藏家的重視。我觀察了很久,專家學者辨别真假甲骨文時先仔細讀看甲骨片上的辭例和位置是否正確,然後看骨質和刻痕新舊情况等;而民間藏家辨别是先看痕迹,再看骨片新舊,後看辭例等。往往有些專家學者看辭例不正確就直接否定。而大部分民間藏家先看痕迹,感覺有一點不陳舊的印象也馬上就否認了。很少有像宋鎮豪教授等綜合觀察後才下結論的。古人在習刻時爲了節儉材料,有在一片舊骨上反復練習而不注意辭例是否正確的現象,也有民間仿刻高手在一片出土的無字舊骨上刻字的情况,所以市場上一整片出土的無字舊骨有時也能賣到上萬元。如單看辭例是否正確或痕迹骨片是否新舊,也會有看錯的可能。如有機會可共同商榷和論證。

百年來約出土了15萬多片甲骨,分别藏於中國大陸、中國臺灣以及美國、日本、英國、加拿大、法國等國家。據統計大部分爲民間和個人收藏。更有安陽民間收藏家計算,没有記録在案的,民間收藏家所收藏的甲骨約也有五萬片之多。而目前發現的這些甲骨,只是其中的一小部分。甲骨在安陽這個地方還會不斷地出土,甲骨研究的重心應該放在安陽。

也許你不曾知道安陽,也許你没到過小屯,但中華有文字記載的輝煌歷史,却是從這裏拉開了序幕。如今,甲骨文入選《世界記憶名録》,必將引起更多甲骨文愛好者和收藏家們更大的興趣。相信,會有人在安陽這個地方,在甲骨片中,尋覓到更多前所未有的新發現,能深入揭開其中所藴含的大量歷史文化精髓。