新疆煤基能源化工基地碳捕集、利用与封存技术发展路线浅析

吴金焱 韩甲业 徐 鑫 赵迎春

(国家安全生产监督管理总局信息研究院,北京市朝阳区,100029)

新疆是一个以高碳能源为主的资源依赖型省区,能源结构长期以煤炭为主,节能减排形势非常严峻。今后一段时期内,随着新疆地区大型煤炭煤电煤化工基地建设工作的推进,本地温室气体控排压力必将与日俱增,做好相关减排技术的发展规划非常重要。碳捕集、利用和封存(CCUS)技术为新疆提供了一项可实现规模化温室气体减排的技术选择。

1 新疆的能源与经济发展

1.1 新疆的能源发展

1.1.1 能源资源

新疆能源资源丰富,煤炭、石油、天然气、风能、太阳能等资源均位居全国前列,是国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地和国家能源资源陆上大通道。新疆煤炭预测储量2.19万亿t,占全国预测储量的40%;石油预测资源量209.2亿t,占全国石油总资源量的22%,占全国陆地石油总资源量的30%;天然气预测资源量11万亿m3,占全国气资源总量的27%。截至2014年底,新疆累计查明煤炭资源储量3809亿t,居全国第2位;累计探明石油地质储量51.93亿t,居全国第3位;天然气累计探明地质储量为20645.79亿m3,居全国第2位。

1.1.2 能源消费

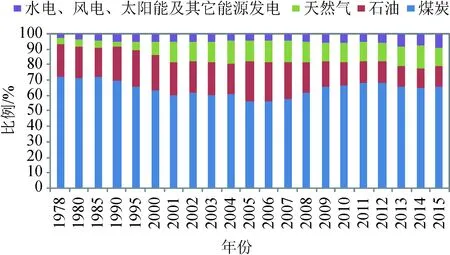

煤炭是新疆的主体能源,在历年一次能源消费结构中的比重长期介于56.1%~72.5%之间。新疆煤炭消费主要集中在电力生产、炼焦和化工等行业。2015年,新疆地区煤炭消费总量的96.24%被用于工业,而工业领域的煤炭消费总量中,用于炼焦、煤化工和电力3个行业领域的煤炭分别占26.55%、12.29%和37.14%,3个行业煤炭消费量占工业领域煤炭消费总量的75%以上。1978-2015年新疆能源消费构成情况见图1。

图1 1978-2015年新疆能源消费构成

1.2 新疆的经济发展状况

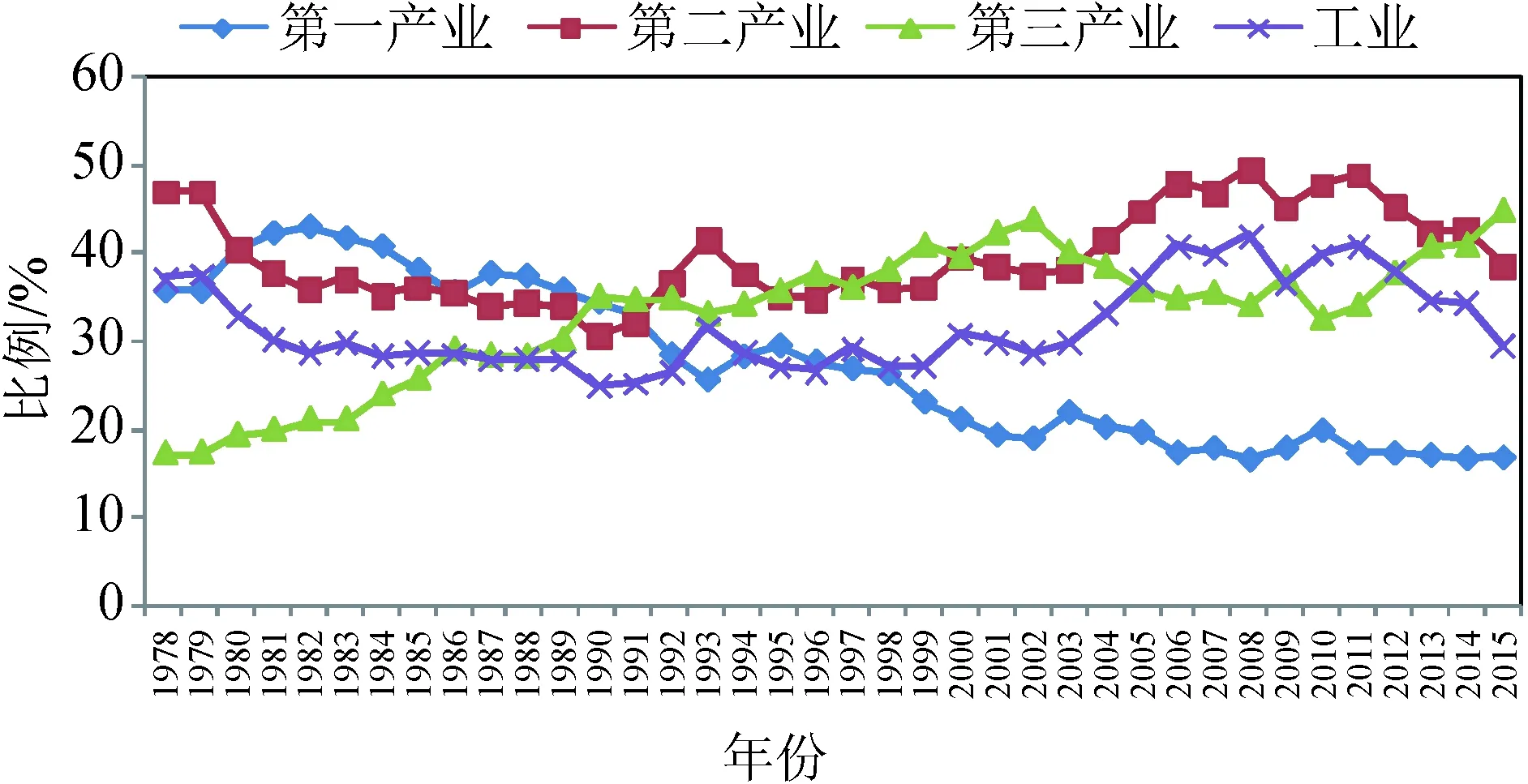

新疆经济增长长期依赖第二产业,特别是在2004-2014年期间第二产业在GDP中的比重长期居于第1位,2015年虽有所下降,但依然是主导产业。新疆的工业结构以重化工业为主,石化基地、煤电煤化工基地是本地区的主导产业,也是高碳型产业,给本地的低碳经济发展带来较大的压力和约束。1978-2015年新疆三次产业在国内生产总值中比例变化情况见图2。

图2 1978-2015年新疆三次产业在国内生产总值中比例变化

2 新疆煤化工行业二氧化碳排放

工业在为新疆经济发展提供重要支撑的同时也贡献了绝大部分的碳排放量。刘怀旭(2015)的计算结果表明:工业碳排放量比重由2000年的75.57%增长到2012年的91.27%;煤、石油、天然气等传统能源和金属非金属矿产资源的开采、加工和利用是新疆地区的重点碳排放行业。其中,化工原料及化学制品制造业在2000-2012年期间年均温室气体排放增长率最高,达29.18%。新疆化工原料及化学制品制造业温室气体排放的增长主要来自于煤化工行业。

“十一五”期间,新疆重点在准东、伊犁、库车、拜城等地发展煤化工产业。在准东、伊犁河谷重点发展煤制油、煤制烯烃等产业;在库车、拜城重点发展煤焦化产业。经过“十二五”的发展,新疆煤化工产业已经具备了一定的产业基础,形成煤制天然气、煤制烯烃、煤制油、煤制二甲醚、煤制乙二醇以及煤炭分质利用等特色现代煤化工产业,焦化、电石、合成氨/尿素、甲醇等传统煤化工上下游产业进一步完善。截至2015年底,新疆煤制天然气产能13.75亿Nm3/a、煤制乙二醇产能25万t/a、甲醇产能155万t/a、焦炭产能4000万t/a、电石产能550万t/a、烧碱产能300万t/a。到2020年,新疆煤化工行业的预期发展目标包括:煤制天然气产能达到100亿Nm3/a、煤制油300万t/a、煤制烯烃188万t/a、煤制乙二醇105万t/a、煤制芳烃(PX)50万t/a、聚酯(PET)30万t/a、煤炭分质综合利用4000万t/a。

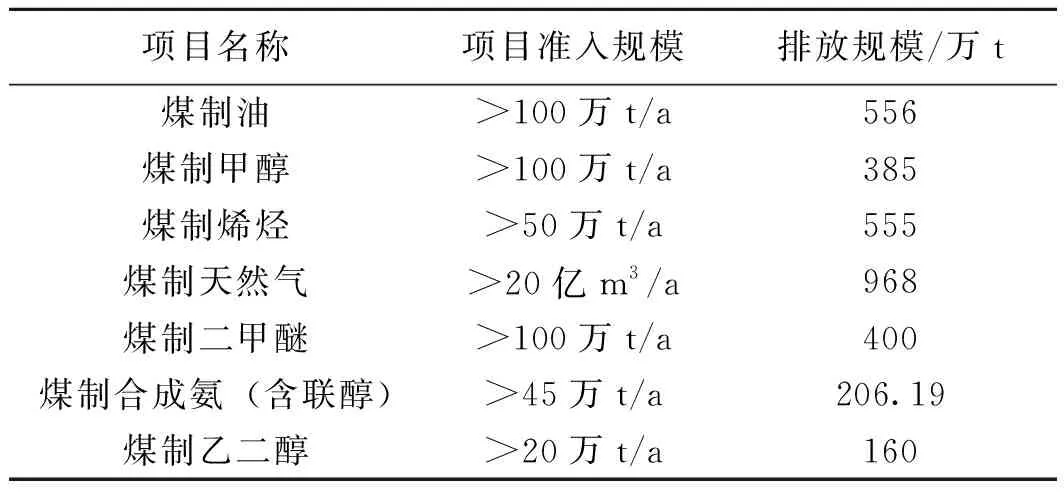

采用行业某种产品的年产量或产能和根据典型项目确定的排放因数的方法来初步测算新疆地区煤化工行业温室气体排放规模。从各类科技文献中汇总的不同煤化工产品生产过程的CO2排放因数如表1所示。

表1 主要煤化工产品生产的CO2排放情况

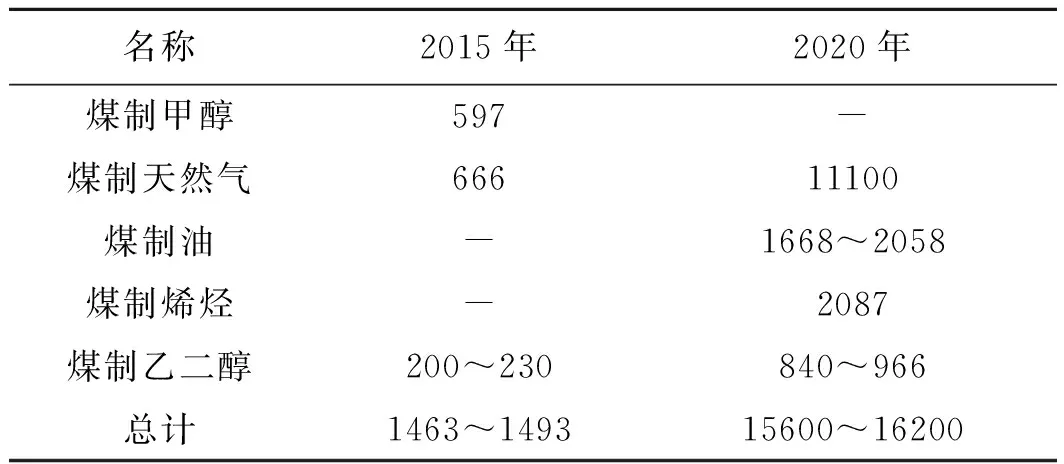

基于上述估算方法初步测算,到2020年,新疆现代煤化工行业CO2排放规模将从2015年的1500万t/a左右的规模增长至1.56~1.62亿t/a,见表2。

表2新疆现代煤化工产业CO2排放规模测算万t/a

名称2015年2020年煤制甲醇597-煤制天然气66611100 煤制油-1668~2058 煤制烯烃-2087 煤制乙二醇200~230840~966 总计1463~149315600~16200

3 新疆CCUS的发展基础

3.1 CCUS技术简介

碳捕集、利用和封存(CCUS)是一项具有大规模温室气体减排潜力的技术,是指将二氧化碳(CO2)从工业或其他排放源中分离出来,并运输到特定地点加以利用或封存,以实现被捕集CO2与大气的长期隔离。国际上使用较多的说法是碳捕集与封存(CCS)技术,在我国将CO2资源化利用也作为该技术系统的组成部分并称为CCUS,二者并无本质的差别。

3.2 新疆CCUS的发展基础

3.2.1 新疆CCUS的发展有着重大的政策驱动力

在国家层面,“十三五”期间拟在利用环节加强二氧化碳在石油开采、塑料制品、食品加工等领域的应用;在化工、水泥、钢铁等行业实施碳捕集、利用与封存示范。《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中也提出,“十三五”期间支持以二氧化碳驱油、驱水为重点的碳捕集、利用和封存试点示范项目。

同时,《新疆维吾尔自治区“十三五”控制温室气体排放工作实施方案》提出“到2020年单位地区生产总值二氧化碳排放强度比2015年下降12%,碳排放总量得到有效控制”的目标。在温室气体排放预期会大幅增长的情况下,CCUS 作为一项具有大规模温室气体减排潜力的技术,对新疆地区有着极大的吸引力。

3.2.2 新疆地区开展CCUS的源汇匹配较好

新疆地区大型的二氧化碳排放源主要是新建煤化工工厂和现有燃煤电厂。其中,准东和伊犁是煤制天然气和煤制油等大型现代煤化工的主要聚集地,准东还是大型煤电基地。

新疆的潜在封存场所主要为油气盆地。截至目前,新疆地区已发现80多个油气田,主要分布于准噶尔盆地、塔里木盆地和吐哈盆地。新疆油气勘探开发的三大主力军——新疆油田、塔里木油田和吐哈油田分别位于这3个盆地内。目前,已有研究机构按照《全国二氧化碳地质储存潜力评价与示范工程实施技术要求》分别对准噶尔盆地和塔里木盆地封存潜力进行过评估,尚无对吐哈盆地封存潜力的评估。其中:准噶尔盆地油藏地质理论封存潜力巨大,为38.97亿t;准噶尔盆地各一级构造中陆梁隆起与中央坳陷为较适宜区,山前断褶带为较不适宜区,东部隆起为较不适宜区,西部隆起与乌伦古坳陷为一般适宜区。D级推定潜力储量为1040.6亿t,其中:深部咸水层储量最大,达到980.94亿t,占总量的94.83%;其次为气田,为44.98亿t,占总量的4.34%;煤层气田储量为4.48亿t,占总量的0.43%;油田储量最少,为4.1亿t,仅占总量的0.38%。

从各盆地封存潜力以及二氧化碳排放源的分布情况来初步判断,准噶尔盆地较为适合开展CCUS,特别是CO2-EOR技术综合适宜性评价程度为较适宜。

3.2.3新疆本地机构在捕集、利用和封存各环节均开展了一些实验探索,积累了一定的技术经验

在捕集环节,克拉玛依石化公司甲醇厂已经建成并试运行了10万t/a二氧化碳捕集项目,对相关捕集技术进行了试验。在利用与封存环节,中石油新疆油田自2012年以来在多个油井开展了CO2复合蒸汽吞吐技术改善稠油热采开发效果的试验,在稠油油田增产及提高原油采收率方面积累了相当的经验。新疆是新中国成立后最早进行石油开发的地区,现已建成了西部最大的油气工程技术服务保障基地;新疆地区50多年的石油勘探工作中,针对新疆地区特点,建立和完善了石油地质理论,形成了勘探技术系列,例如复杂地表、地质条件地震勘探技术,大沙漠区地震勘探技术,山地地表勘探技术,碳酸盐岩储层识别和预测技术,超深井钻井技术,欠平衡钻井技术,水平井、大斜度井钻井技术,储层保护技术,成像测井技术,储层改造技术,高压气层测试技术,复杂油气藏描述技术等等,这些可为CO2-EOR的实施提供理论和技术支撑。另外,新疆生产建设兵团采用江苏中科金龙股份公司的技术,利用二氧化碳制备全生物降解塑料,生产地膜用于农业生产,为新疆地区探索出了一条有本地特色的CO2利用途径。

3.2.4本地的部分企业已经开展了一定的跨行业合作的早期探索

敦华石油技术公司与克拉玛依石化公司合作建成投产了10万t的捕集装置,并为克拉玛依油田开展稠油二氧化碳复合蒸汽吞吐、低孔低渗油藏驱替提供二氧化碳资源保证。另外,富蕴广汇新能源公司与新疆油田公司准东采油厂接洽,推进CCUS+EOR示范的前期事宜。

4 新疆煤基能源化工基地碳捕集、利用与封存技术发展路线浅析

结合能源、经济发展以及本地其他产业发展的实际情况来看,新疆地区较为经济的一体化CCUS发展路线为:从煤化工工厂捕集高浓度CO2,并与油田增产(EOR)、生物降解材料生产、驱水(EWR)及可再生能源储能等相结合。

4.1 CO2捕集+油田增产(EOR)路线

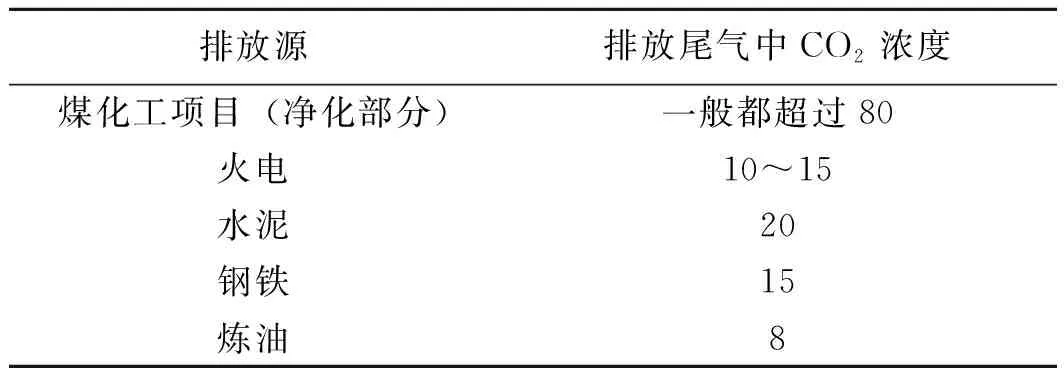

该技术路线是目前唯一得到工业化应用并有经济效益的技术路线。准噶尔盆地内特别是准东地区,二氧化碳排放源以燃煤电厂和煤化工工厂为主,特别是煤化工项目,多为新建现代煤化工项目,单个项目排放规模大,见表3,特别是煤制天然气项目,单个项目二氧化碳排放规模基本能达到千万吨级,而且其尾气中三分之二以上的CO2在生产工艺过程中已经得到浓缩和富集,浓度比其他工业环节的高,一般都超过80%,见表4,易于捕集并能实现大量稳定的供应,技术相对简单且成熟,捕集成本低于电厂,见表5;同时,准东地区油气生产较为密集,对CO2有着长期、稳定的需求。

表3 新建煤化工项目的排放规模

表4不同行业排放CO2浓度比较%

排放源排放尾气中CO2浓度煤化工项目(净化部分)一般都超过80火电10~15水泥20钢铁15炼油8

表5 国内外部分CCS捕集成本一览

4.2 CO2生产可生物降解塑料用于农业地膜

新疆已成为全国农田地膜覆盖栽培面积最大、农田地膜使用量最多的省区。农田地膜的广泛使用对促进新疆农业持续高产、稳定和增效发挥了显著作用。然而,由于农田地膜使用、回收不当,造成越来越多的废旧农田地膜被留在土壤中,“白色污染”愈发严重。利用工业生产废气中的CO2来生产可生物降解塑料用于农业地膜,可以从根本上解决“白色污染”危害,为CO2的回收利用开辟了新途径,是一种典型的循环经济技术模式。

4.3 CO2+驱水(EWR)路线

新疆位于内陆地区,属于极端干燥的大陆性气候,常年气候干燥,降水偏少,蒸发强烈,水资源空间分布不均,河流分布西部多于东部,北部多于南部,干旱缺水问题严重。例如,准东煤电煤化工产业带大部分区域位于吉木萨尔县和奇台县北部荒漠戈壁地带,属于干旱荒漠地区,没有地表水系分布,没有常年地表径流,水资源十分缺乏。而现代煤化工产业对水资源极度依赖,有信息显示:一个40亿Nm3/a的煤制天然气项目的耗水量为2690万t/a;一个60万t/a的煤制烯烃项目的耗水量为2700万t/a。这相当于十几万人口的水资源占有量或100多km2国土面积的水资源保有量。如果将捕集到的CO2用于强化采水,一方面能够将二氧化碳大规模安全稳定地封存在深部咸水层中;另一方面,对于开采出的低矿化度咸水,可以利用储层压力进行反渗透淡化处理,产生的淡水可以用于各种工农业生产和生活饮用;对于高矿化度咸水或卤水,利用其蕴藏的丰富氯化镁矿化二氧化碳,获得高附加值的盐酸和轻质碳酸镁或提取出钾盐、溴素等重要矿产资源。既能解决煤化工行业发展面临的用水短缺问题,还可以附加生产其他重要矿产资源,产生明显的经济和社会效益。

4.4 CO2 +风电等可再生能源储能路线

利用CO2进行可再生能源储能是近些年来出现的一种CO2再利用的新途径,国际上已经有一些成功的实践与示范。冰岛的碳循环国际公司(Carbon Recycling International)2011年就建成了乔治欧拉可再生甲醇工厂,利用可再生能源发电电解水制氢,在催化剂的作用下,捕集到的CO2与氢气发生反应制得甲醇。甲醇可以作为运输燃料,也可以作为化工原料。2012年,冰岛工厂可再生甲醇生产能力达到1300 t/a;2014年,可再生甲醇生产能力扩展到4000 t/a。另外,德国Sunfire公司的Power-to-Gas(PtG)和Power-to-Liquid(PtL)技术,利用风电与光伏电力作为能量来源,利用CO2和水制造气体甲烷与各种液态燃料。该公司建设的小型示范项目可生产160 L/d名为“Blue Crude”的合成燃油,规模量产后可以达到1798 L/h的产能。“Blue Crude”的燃油已经通过奥迪公司检测许可,可以供其A8轿车使用。国内的浙江大学等机构也在开展类似研究。

新疆风能资源十分丰富,风电已成为新疆电力工业的重要组成部分。近些年来,新疆的风电装机容量出现“井喷式”增长,排名自全国第8跃升至第2。但是,由于风电场与电网建设“步调不一”,加之当地特殊的电源结构以及受消纳能力等因素影响,新疆“弃风”现象较为严重。有资料显示,2016年新疆的弃风率高达38.37%。作为“一带一路”输电走廊战略桥头堡的新疆,受国内风电装机总量快速增长、工业经济增长乏力和配套输变电项目建设滞后等原因影响,风电发展面临前所未有的尴尬处境。

该条技术路线将能为新疆解决控制温室气体排放以及可再生能源上网难而“弃风”等问题提供一种新方案;同时,还能催生新的储能产业。

5 结语

新疆地区煤化工项目聚集,单个项目CO2排规模巨大、浓度高,可以实现较低成本的捕集,且与重大封存点特别是油气田等源汇匹配较好,具备开展大规模一体化工业应用的显著优势,区域内大规模一体化CCUS项目的实施有望带动中国CCUS的早期商业化发展。