生存理性视域下的第一代农民工可持续生计研究

王昆仑 吕效华

摘 要:以深度訪谈的方式,追踪、考察自S村流入B市的5户进城农民工家庭,对进城农民工家庭可持续生计资产、能力、策略进行考察,管窥我国中部地区第一代农民工可持续生计现状。在观察第一代农民工社会行为、理解第一代农民工生存理性的基础上,建议中部城市在推进农业转移人口市民化进程中,从“国家政策”“社会分配”“服务输送”三方面提升社会制度、群体以及资源配置的包容性与创新性,建构第一代农民工可持续生计场域。

关键词:比较个案研究;第一代农民工;可持续生计;可持续生计场域

中图分类号:F32文献标识码:A文章编号:

1672-1101(2019)06-0045-07

收稿日期:2019-06-28

基金项目:教育部人文社会科学研究项目(15YJA840010);安徽省高校优秀青年骨干人才国内访学研修项目(gxgnfx2018056);蚌埠市社会科学规划项目(BB19C034);淮河文化研究中心研究项目(bbxyhhwh201306);2019年度安徽省社科联“三项课题”研究成果

作者简介:王昆仑(1980-),女,安徽怀远人,讲师,硕士,研究方向:思想政治教育、福利社会学。

A Study on the Sustainable Livelihood of the First Generation of Migrant Workers from the Perspective of Survival Rationality

——Based on the Investigation of Family-life-history of Migrant Workers from S village in B city

WANG Kunlun LV Xiaohua

(School of Marxist, Bengbu University, Bengbu, Anhui 233041, China)

Abstract: By means of in-depth interviews, this paper traces and inspects five migrant workers families from S village to B city, investigating their sustainable livelihood assets, abilities and strategies, and peeping into the current situation of the first generation of migrant workers sustainable livelihood in central China. On the basis of observing the social behavior of the first generation of migrant workers and understanding the survival rationality of the first generation of migrant workers, it is suggested that the central cities should enhance the inclusiveness and innovation of social system, group and resource allocation from three aspects of “national policy”, “social distribution” and “service delivery” in the process of promoting the urbanization of agricultural transfer population and construct the field of sustainable livelihood of the first generation of migrant workers.

Key words:Comparative case studies; the first generation of migrant workers; Sustainable livelihoods; Sustainable livelihood field

一、研究背景

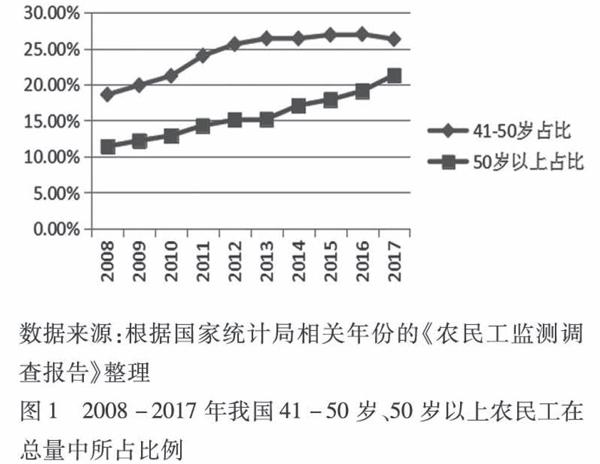

依据国家统计局发布的最新农民工监测调查报告,2017年我国农民工总量已达28 652万人。从年龄结构看,50岁以上农民工所占比重为21.3%,比2016年提高了2.2个百分点[1]。回顾国家统计局2008至2017年的农民工监测调查报告:2008至2012年,41至50岁农民工占比增长较快,50岁以上农民工占比持续增长。2013年以后,41至50岁年龄段的农民工流入人数与流出人数大致持平,在农民工总量中所占比重变化不大。然而,50岁以上农民工在农民工总量中所占比重开始连年冲高。

数据来源:根据国家统计局相关年份的《农民工监测调查报告》整理

图1 2008-2017年我国41-50岁、50岁以上农民工在总量中所占比例

与新生代农民工的概念界定相呼应,本文所研究的第一代农民工,主要指1980年以前出生,年龄在40岁以上,率先进城从事非农业生产,常住地在城市,户籍地在乡村的农民工。伴随着年龄的增加和健康水平的下降,第一代农民工在就业中日趋处于劣势,面临回流农村与落户城镇的两难选择。因此,全社会亟需关注第一代农民工的可持续生计,以期在现有政策体系内为第一代农民工提供充分的社会福利支持,补充其可持续生计要素,改善其生存环境,有效应对我国日趋显现的老龄化问题。

可持续生计是本文的核心概念。学界对可持续生计(Sustainable Livelihoods)的定义往往随着研究者的研究旨趣和目标的差异有所不同[2]。最初,可持续生计研究源于Sen[3]和Chambers[4]对解决贫困问题的研究。Scoones在Chambers研究的基础上,将可持续生计定义为:某一个生计由生活所需要的能力、有形和无形资产以及活动组成。如果能够应付压力和冲击进而恢复,并且在不过度消耗其自然资源基础的同时维持或改善其能力和资产,那么该生计具有持续性[5]。纳列什·辛格和乔纳森·吉尔曼指出,消除贫困的大目标在于发展个体、家庭和社会改善生计系统的能力[6]。本世纪初,英国国际发展署(DFID,2000)、美国援外合作组织(CARE,2000)、联合国开发计划署(UNDP,2001)分別提出“可持续生计分析框架”“农户生计安全框架”“可持续生计途径”等关于可持续生计的分析框架,并得到了广泛认可。此后,生计资产、能力和策略逐渐成为可持续生计研究所关注的三个重要因素。国内学者在可持续生计方面的研究,广泛采纳DFID建立的SLA框架,围绕可持续生计框架的5个方面:脆弱性背景、生计资产、政策机构过程、生计策略、生计输出,开展实证研究[7]。亦有学者尝试将可持续生计分析框架应用于农民工生计问题的分析[8]。

与第一代农民工可持续生计相关的另一核心概念是生存理性。与作为新时代产业工人的新生代农民工不同,第一代农民工进城务工的动机与行为模式,主要是为缓解经济压力而形成的“生存理性”。斯科特曾指出:生存伦理是根植于农民社会经济实践和社会交易之中的道德原则和生存权利[9]。我国第一代农民工社会行动准则中的“生存理性”,不同于西方学者对农民经济理性的界定,亦有别于中国传统小农的“经济理性”抑或“社会理性”,而是第一代农民工在农村与城镇社会生活交互重叠下的一种生存选择,是行动主体在职业生涯和社会生活中形成的,追求生存需要满足的意愿和行动逻辑。第一代农民工的生存理性与其社会行为及可持续生计场域的形成密切相关。本文将追踪、考察第一代农民工的可持续生计资产、可持续生计能力和可持续生计策略,了解第一代农民工在生存理性原则指导下,如何维持可持续生计。同时,尝试从水平、垂直和横向迁移视角比较第一代农民工的生存实践,厘清第一代农民工在生存理性原则指导下,构建自己的生计场域的核心影响因素。

二、研究对象及案例地的选取

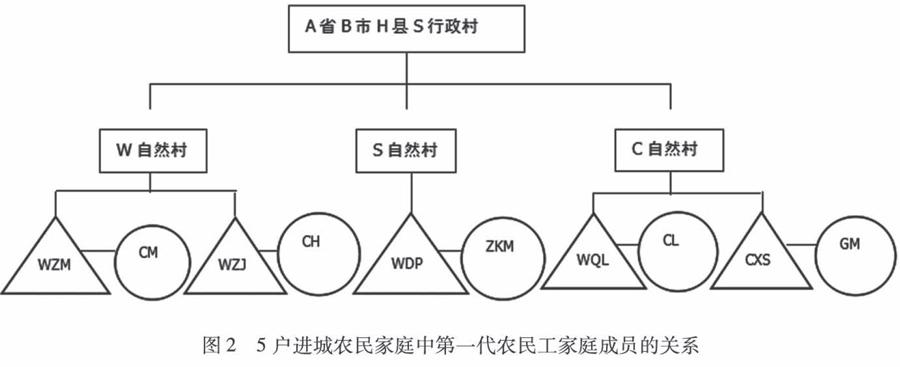

本研究以A省B市5户进城农民工家庭中的全部第一代农民工家庭成员为研究对象。5户家庭中每户至少有1位第一代农民工家庭成员来自B市H县S行政村,共同构成了一个具有地缘、血缘、业缘关系的单元式个案研究对象。B市地处淮河中游,是位于我国中部地区的一个地级市,2018年总人口367.81万。S行政村位于B市西南部,是个典型的农业村,既缺乏内部的自主开发,也少有外来资本的介入。自1990年以来,村民中进城打工的人数不断增加,目前已超过了在本村常住人口的数量[10]。本项研究样本的选取是基于对S行政村41户流出人口的长期追踪与调查。考虑到研究经费和研究能力都十分有限,本次研究依据实际研究的需要对就近流入B市市区的5户第一代农民工家庭成员进行了深入访谈。通过深入访谈,关注他们的可持续生计,力求以微明宏,管窥我国中部地区第一代农民工的生存现状,厘清其可持续生计困境的核心所在。

图2 5户进城农民家庭中第一代农民工家庭成员的关系

三、第一代农民工的可持续生计现状

(一)可持续生计资产

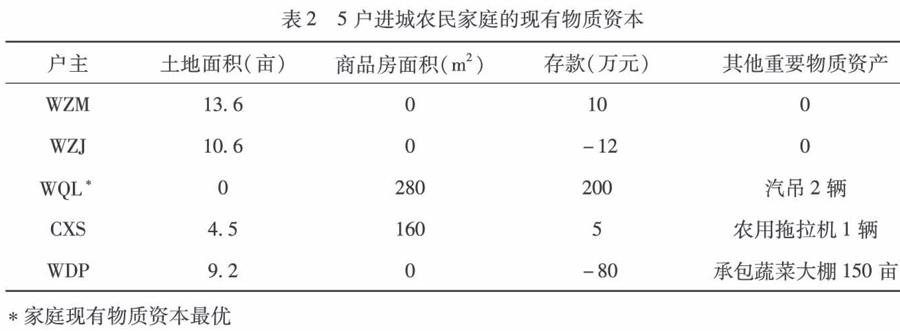

1. 家庭物质资本。从土地、住房和存款等方面来看,S行政村5户第一代农民工家庭中,目前有4户留有耕地,1户家庭没有耕地;有2户家庭没有购买商品房,1户家庭由于欠高利贷卖掉了仅有的1套商品房,1户家庭购买3套(共计280m2)商品房,1户家庭通过拆迁还原获得2套商品房(共计160m2);其中,有2户家庭拥有约5-10万元存款,1户家庭拥有约200万存款,有2户家庭分别欠下了12万元和80万元债务。

2.个人社会资本。从人际关系资本和家庭代际关系支持来看,S村第一代农民工进城时普遍获得了来自亲友的强关系网络支持。

案例1:WQL,男,57岁,初中文化,爷爷曾经在B市搬运大队工作,退休后可安排一位子女接班,WQL幸运地得到了这个机会,在上世纪80年代初进城成为B市搬运公司的吊车司机。

案例2:WZJ,男,62岁,初中文化,叔叔在上世纪80年代退伍转业后在B市西区某街道办任办事处主任,为WZJ的两个儿子安排了国企正式工作,也为WZJ夫妇在国企安排了看车棚(现改做小区保安)工作。

3.个人人力资本。从年龄、职业和技能看,5户进城第一代农民工,45~50岁2人,50~59岁4人,60~69岁4人。目前,有3人无业且无退休金(均为女性),有1人从国企退休。仍在工作的6人中,有2人从事废品收购,1人从事保安,1人从事城市绿化养护,2人从事大规模农业蔬菜大棚种植。10人中,除曾在国企就业的WQL,其他人主要从事低收入的居民服务、修理和其他服务业。

(二)第一代农民工可持续生计能力

从健康能力看,S村10位第一代农民工,目前只有1人健康状况良好;有3人健康状况一般,患有危险性不大的慢性疾病;有4人健康状况较差,患有心脏病、抑郁症等危险性较大的疾病;有2人患有较严重疾病。从获取社会照顾的能力来看,有2人因为成功落户并融入城市,能够获得来自单位和社区的一般性照顾,有8人难以获得相应的社会照顾。从获取生计机会的能力看,有1人因为经营头脑灵活,能够获得充分的生计机会;有1人因为掌握特种机械驾驶技术,能够获得充分的生计机会;其他8人由于健康状况不好或缺乏新职业技能或债务问题而无法获取充分的生计机会。

(三)第一代农民工可持续生计策略

1.代际社会生计策略。第一代农民工有着不同于传统一代的父辈和新生代的子辈的社会生计策略。在青壮年时期,他们勇敢地跳出了父辈面朝黄土背朝天的生计方式,成为改革开放下最早受益的一代。在上世纪70年代末农村市场化改革和90年代国有企业市场化改革浪潮中,他们中很大一部分人以吃苦耐劳的韧劲和灵活的经营思路,获取了在城市立足的资本,并建立起了以强关系为纽带的亲友圈。

案例3:WZM,男,63岁,初中文化,改革开放之初,外出到江浙一带经商,生意一度做得很成功。上世纪90年代中期以后,遭受接二连三的挫折,在债台高筑的情况下举家进城谋生。进城后,WZM继续经商,先后从事过服装批发零售、土方工程承包、重型机械租赁、城市绿化工程等。上世纪90年代做生意期间曾遭遇过经济诈骗,但WZM经营头脑灵活,行事谨慎,逐渐有了20万余元的积蓄。

2.社会关系生计策略。

案例4:CL,女,57岁,文盲。上世纪80年代初经人介绍结识了WQL(当时WQL已经进城接班成为国企员工),通过婚姻迁移进城。进城之后,CL除了帮助弟弟(CXS)、弟媳(GM)、姐姐(CM)、姐夫(WZM)进城务工,还帮助了许多远亲以及同村的朋友进城。圈子里的亲友在介绍工作、子女进城求学、婚丧嫁娶以及金钱借贷往来等方面抱团取暖,共度难关,形成了以血缘和地缘等强关系纽带联结起来的亲友圈。CL夫妇逐渐成为S村在B市亲友圈的核心人物。

案例5:WZJ,男,62岁,初中文化。上世纪90年代中期,为供两个儿子上学放弃了W自然村村长职务,进城做人力车夫。由于叔叔是B市的一位领导,所以WZJ的两个儿子在中专毕业之后顺利进入了供电局和燃气公司。在叔叔的照顾下,WZJ夫妇也获得了在国企常年看车棚的稳定工作和住所。目前,WZJ改做小區保安,妻子无业。两个儿子因为经济压力以及家庭矛盾,并不愿在经济上支持目前日渐老迈的父亲和身患癌症的母亲,这使得夫妇二人常常陷入老无所养的忧虑

王昆仑.皖北农民社会流动的影响因素分析——基于S村进城农民家庭生活史的调查[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2012(17):54-56.。

3.经济策略。上世纪70年代末至90年代初,第一代农民工勇敢地走出土地,来到城市谋生。游走于城乡之间的丰富阅历,帮助他们准确把握城乡需求,获取市场机遇。出于生存压力较小、资源获取便利的考量,第一代农民工中选择就近进城的比例相对较高。上世纪90年代中期以后,在城镇市场转制背景下,从事个体经营的第一代农民工在市场准入与市场经营方面面临了更多市场政策风险、信息风险。同时,传统户籍制基础上的城乡二元社会保障体系亦将第一代农民工拒之门外,这使得部分经营失败的第一代农民工陷入困境。当然,市场风险亦激发了第一代农民工勤勉、简朴,全力追求生存需要满足的意愿和能力。他们在日常职业及社会生活中开始更加倾向于选择低风险、低成本的第三产业,特别是居民服务业。相应地,这也是一些低收益的行业。

随着年龄的增长,第一代农民工中不乏有人依靠良好的社会关系网络,抓住了有利的市场机遇,成功地融入城市(见案例6)。也有一部分人由于缺乏新职业技能、缺乏有利的关系网络以及健康状况的恶化等因素,导致收入下降,多年的积蓄持续消耗减少,晚景堪忧(见案例7、8)。一部分人甚至在沉重的经济压力下误入传销、P2P、高利贷等陷阱,陷入入不敷出的生计窘境(见案例9)。

案例6:WQL以接班的方式进城,进入B市搬运大队工作,并获得了爷爷赠送的一处10多平米的住房。此后,搬运大队引进了新机械(原先是老式的板车,现改为汽吊),WQL这样的年轻人被送出去培训,回大队以后专职负责开吊车。上世纪90年代,搬运公司解散,职工全部买断,WQL就用买断的钱与朋友合伙买了一台吊车,很快成为下岗工人中率先致富的一员。WQL的妻子CL进城后自主就业,在菜市场做服装裁剪生意,并为自己购买了商业保险。夫妻二人经过多年努力,经济上积累了较多财富,住房、看病、养老皆有保障,成功地融入了城市。

案例7:儿子2015年结婚时,WZM用多年积攒的积蓄支付了5万元彩礼,购买了5万余元家电,花了10多万元用于婚房首付及装修。此后,随着年龄增长以及健康水平逐年下降,WZM的妻子已经不再工作,WZM开始从事绿化养护这种低风险、低收入的工作,老两口以每月不到3000的收入维持简朴的生计。

案例8:CXS,男,45岁,初中文化,自上世纪90年代进城务工以后,曾经因为一些特殊的经历,先后两次返回农村生活。2008年以后,CXS进了城郊一家服装厂打工。由于服装厂工时太长,但是工资很低(平均每月1200元左右),他不顾自己已经摘除1个肾脏的身体状况开起了废品收购站。而且,为了节约每车200余元的装车费和运费,CXS把老家的拖拉机开进城里,自己装车、运货。2015年至2018年,落户城郊的妻子和孩子得到了征地拆迁的机会,CXS一家分到了90m2和70m2的2套住房。支持他拖着病痛身躯苦心经营废品收购站的信念是:“一定要把一对儿女安顿好,帮助他们成家立业,我才能倒下!”

案例9:WDP,男,61岁,初中文化,为人豪爽、吃苦耐劳。上世纪90年代进城打工,小有积蓄之后承包大理石石材加工厂,购买了住房。2015年,经朋友介绍,WDP关停石材加工生意,借了80万高息民间贷款,改行承包B市G县150亩蔬菜大棚。由于蔬菜大棚建设周期长,资金周转慢,WDP目前已经卖掉了仅有的住房,每年的经营收入也仅够偿还高额利息。目前,80万的债务使他从生活小康的“中产”跌入入不敷出的“困顿”。在巨大的经济压力下,其妻陷入极度抑郁状态。

四、生存理性与第一代农民工可持续生计场域的建构

(一)第一代农民工维持可持续生计的生存理性

在“生存理性”原则下,第一代农民工作为农村市场化改革的先锋,为城市的发展,为农村与城市的交融做出了巨大的贡献。他们进城后的经济收入也曾一度高于同期的务农收入。面对日新月异的社会变迁,即使是在生计资产代际流失、生计能力逐渐下降的困境下,他们依然努力尝试以更加理性的生计策略,在代际实践和自身生存实践中保持理性行动,为自己构建老有所依的晚年生计场域。不过,“生存理性”亦需有国家福利制度的支持,才能最大限度的帮助第一代农民工扎根城市,安度晚年。在本次调查中,案例6所涉人物WQL的整体可持续生计场域最优。WQL自进城务工之初即获得了城镇社会保障体系给予的就业保障、生活保障和安全保障,亦享受了城镇国企员工的住房福利、教育福利、健康福利、养老福利。相反,进城并被排斥于城市社会保障及公共服务体系之外的第一代农民工,却日益面临健康问题和生计困境,无处安放自己的晚年。例如:案例7所涉人物WZM从“进城求富”到“勉强维生”;案例5所涉人物WZJ从“望子成龙”到“老无所养”;案例8所涉人物CXS从“替人打工”到“自主经商”;案例9所涉人物WDP甚至从“中产之家”跌入“债务缠身”。在我国新型城镇化的历史洪流中,B市5户进城农民工家庭正是我国中部地区就近进城的第一代农民工的缩影。

为解决包括第一代农民工在内的农业转移人口的生计问题,中共中央、国务院于2014年正式印发了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,要求“推进符合条件农业转移人口落户城镇,推进农业转移人口享有城镇基本公共服务,建立健全农业转移人口市民化推进机制。”2018年,党的十九大报告再次强调,“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化。”随后,从中央到地方开始加快探索建立以经常居住地登记户口的新型户籍制度(除落户超大、特大城市和跨省迁移户口实行审批制外)。然而,从我国中部城市群的整体状况来看:一方面,面对互联网经济的兴起和新技术的不断更新,第一代农民工在接收信息与更新知识技能方面追赶乏力,在职业生涯中处于劣势;另一方面,由于普惠性的老年社会保障相对薄弱,尚不足以维持第一代农民工在退休后的身心健康和养老需要,第一代农民工退休后的处境堪忧。因此,基于生存理性原则,在职业生涯和退休生涯中能否享有具有法律保障的、充分的社会保障与福利,必将是第一代农民工选择是否放弃以土地为主的农村生计资产,转而落户城镇的首要考量因素。

(二)构建第一代农民工可持续生计场域

当第一代农民工在生存理性原则指导下,竭尽全力地维持自己的可持续生计,构建自己的生计场域的同时,国家亦有责任在新型城镇化建设过程中,为第一代农民工个体和家庭提供可持续的“普遍福利”。李强教授指出:“城镇化过程中的一些体制、制度、要素还具有不包容特征,有三个方面比较突出。我们可以称之为:制度的不包容,群体的不包容和资源配置的不包容。”[10]在我国以B市为代表的中部城市群,在加快就近城镇化与就地城镇化以推进农业转移人口市民化的进程中,提升社会制度、群体以及资源配置对于第一代农民工的包容性与创新性,尤其刻不容缓。基于对第一代农民工日常社会行为以及生存理性的观察与理解,结合学界相关研究,本文认为:可以从“国家政策”“社会分配”“服务输送”三方面方面层递推进,建构第一代农民工可持续生计场域,完善其立体社会保障网络。

图3 第一代农民工可持续生计场域构建

第一,在国家政策层面:涉及农民工的社会政策的制定,应当以赋予农民工平等国民待遇为起点。所谓平等国民待遇,必然涉及农民工的两大权利,就“消极权利”(Negative rights,或譯为否定权利、拒绝权利)而言,要求政府取消不利于农民工权益保护的不利条款,明确各级政府和相关职能部门在保护农民工合法权益方面的责任,即承担起保障公民土地产权、自由经营权、自由结社权等“消极义务”(Negative duty);就“积极权利”(Positive rights,或译为肯定权利、要求权利)而言,要求政府以立法的形式明确农民工群体应当享有的各项社会福利与保障,即承担起公平税制、公共服务、社会福利等“积极义务”(Positive duty)。

第二,在社会分配层面:一方面,对于回流农村的第一代农民工,在为改革后的城市化、工业化做出重大贡献的同时,不仅很难享受到与市民相同的经济和社会待遇,而且面临老龄化的风险与困境,在这样一种背景下,新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险等基本制度必须坚持,以确保他们享有基本的农村社会保障与公共服务;另一方面,对于落户城镇的第一代农民工,要纳入城镇社会保障体系,在就业、医疗、住房等方面给予平等的市民待遇。更重要的是,不管是回流农村还是落户城镇的第一代农民工,他们的区别应当仅仅是身处不同的地理空间聚落,而不应当是两种国民待遇,因此,城乡公共服务与社会保障的并轨,应当与城市化、工业化进程同步推进。

第三,在服务输送层面:社会公共服务要强化底层视角,向弱势群体倾斜,从服务内容和资源对接两方面着手,为第一代农民工补足公共服务获取不足和获取困难的短板。应当注意的是,很多由顶层设计的、向农民群体倾斜的公共财政与公共服务措施,首先很难与弱势群体的相关需求吻合;而且,即使满足了相关需要,在资源输入方面也很难完成与弱势群体的对接。面对上述两个方面的困境,在需求吻合方面,弱势群体(或其代表)应当有更多的参与公共政策讨论与制定的权利,这样的公共服务内容才可能是农民真正需要的;在资源对接方面,弱势群体应当有充分的结社权利和自组织权利,这样才能有效对接相关资源,真正落实为弱势群体服务的公共政策目标。

唯有如此,才能进一步实现社会制度、群体融入和资源配置上的包容与创新,完善第一代农民工的立体保障网络,帮助第一代农民工获得并维持良好的生计资产,提升生计能力,改进生计策略,在“生存理性”原则下建构自己的可持续生计场域。

参考文献:

[1] 国家统计局. 2017年农民工监测调查报告[EB/OL].(2018-4-27)[2019-08-28].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html.

[2] 汤青.可持续生计的研究现状及未来重点趋向[J].地球科学进展,2015,30(7):823-833.

[3] Sen A.Famines and Poverty[M]. London: Oxford University Press,1981.

[4] Chambers R,Conway G. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century[M]. Brighton: Institute of Development Studies,1992:296.

[5] Scoones. Sustainable Livelihoods:a Framework for Analysis[R]. Brighton: IDS,1998:72.

[6] 纳列什·辛格,乔纳森·吉尔曼.让生计可持续[J].国际社会科学杂志(中文版),2000(4):123-124.

[7] 汤青,徐勇,李扬.黄土高原农户可持续生计评估及未来生计策略——基于陕西延安市和宁夏固原市1 076户农户调查[J].地理科学进展,2013,32(2):161-169

[8] 靳小怡,李成华,杜海峰,等.可持续生计分析框架应用的新领域:农民工生计研究[J].当代经济科學,2011,33(3):103-109+128.

[9] 詹姆斯·C.斯科特.农民的道义经济学[M].程立显, 刘建,译.南京:译林出版社,2001,

[10] 李强. 就近城镇化与就地城镇化[N].北京日报,2019-02-25(018).

[责任编辑:吴晓红]