嵩山地区文化遗产的构成与特征研究

孙 危,戎天佑

(1. 郑州大学历史学院,河南 郑州 450001;2. 中国人民大学历史学院 ,北京 100872)

以往有关文化遗产的研究,尤其是在嵩山地区的文化遗产研究中,学者们关注的重点主要在于文化遗产的保护与开发,对于文化遗产的构成以及内涵尚缺乏深入的分析。而对遗产本体及其内涵深入了解是一个地区开展文化遗产可持续发展研究的前提,也是明确遗产保护与开发的重心及未来发展定位的关键所在。本文尝试对嵩山地区物质文化遗产和非物质文化遗产的构成和特征进行分析,明确该地区的文化遗产在数量和内涵上的分布范围和重心,进而了解这些文化遗产的核心优势,以期为后续的保护与开发工作提供借鉴。

1 嵩山地区的文化遗产概况

关于嵩山地域的相关概念,已有许多学者,如周昆叔[1]、张振犁、崔炎寿、张新斌[2]等先生进行了论述,虽然各家观点不一,但多认为嵩山地区范围广大,存在中心区和边缘地带的区分。而本文所论述的嵩山地区主要是指以太室山和少室山为主体的嵩山及其腹地所在的登封市市域。文章虽以登封市域为研究的空间范围,却不以登封地区为题,概因以“登封地区”为名,是从行政区域划分来讲,行政区域往往有明确的边界划分,但文化的影响往往没有明确的边界,故以“登封地区”为题显然不符合这一客观事实。“嵩山地区”是嵩山文化影响下的一种文化地域名称,以它作为文化遗产研究的地域范围,不仅符合文化遗产所具有的文化属性,而且突出了嵩山在这些文化遗产形成中的作用和地位,表明了嵩山与这些文化遗产的关联性[3]。

嵩山脚下的登封市素有“文物之乡”的美誉,文化遗产极为丰富。根据《国务院关于加强文化遗产保护工作的通知》(2005)关于文化遗产的划分,登封市的物质文化遗产可分为不可移动文物、可移动文物、历史名城街区等。仅就不可移动文物而言,共有1 497处,其中寺、庙、宫、观古建筑有378处,塔、阙、台、墓及文化遗址有350多处,金石碑刻1 500余品[4]。截至目前,登封市可查的非物质文化遗产共有127项,其中国家级2项,河南省级13项,郑州市级38项,登封市级127项。2010年登封“天地之中”历史建筑群被列入《世界文化遗产名录》,成为我国第39项世界遗产。2016年,以登封市为主要参与者的中国非物质文化遗产——“二十四节气”申报世遗取得圆满成功。这样登封市就成了世界级“物质文化”和“非物质文化”双遗产城市。

嵩山文化源远流长,由于种种原因,部分文化遗产已湮没于历史长河中。留存至今的文化遗产是世代在此居住的人们在嵩山文化影响下创造的物质与非物质文化的总和。但它并不能完全、全面地展示嵩山文化,因此需我们去发掘,透物见人,还原古代活动在嵩岳大地的人们的社会生活、精神风貌等。

2 嵩山地区文化遗产的构成和特征分析

对于文化遗产的保护与开发而言,首先要对该地区的文化遗产的核心优势有所了解,这就需要对现存的文化遗产状况进行分析,了解其构成和特征。就嵩山地区的文化遗产而言,主要包括物质文化遗产和非物质文化遗产两大类①目前学界对于物质文化遗产与有形文化遗产、非物质文化遗产与无形文化遗产的定义和关联尚未有定论,故本文暂且用物质文化遗产、非物质文化遗产来划分嵩山地区文化遗产。,下面即从对这两类文化遗产的构成和特征进行分析。

2.1 物质文化遗产的构成和特征分析② 本节主要是对戎天佑硕士论文的相关内容进行修改后整理得出。详见参考文献[3]。

登封市现有各级文物保护单位212处,其中全国重点文物保护单位21处23项,省级文物保护单位22处,郑州市级文物保护单位37处,登封市级文物保护单位132处。登封市的物质文化遗产可分为不可移动文物、可移动文物、历史名城街区等。鉴于可移动文物一般为馆藏文物,通过博物馆进行展示和保护,且登封市已是省级文化名城,故这两类文化遗产不再统计分析。这里以该地区物质文化遗产的主体部分——登封市各级文物保护单位为研究对象,对其进行统计分析。统计内容主要是对各级别文物保护单位进行分类,并就其展现出的嵩山文化内涵进行归纳总结。

2.1.1 登封市各级别文物保护单位的类别统计及内涵解读

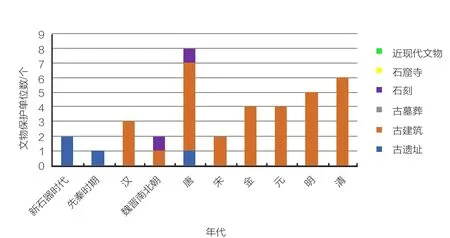

(1)登封市国家级、省级文物保护单位的类别及内涵。结合登封地区的实际情况,可将其国家级别的文物保护单位划分为古遗址、古墓葬、古建筑、石刻、石窟寺、近现代文物等类别来进行统计分析,如图1所示。

图1 登封市国家级重点文物保护单位分析(来源:根据登封市国家级文物保护单位整理制作)

由图1统计分析结果可知,在登封市这一级别重点文物保护单位中,以古建筑为主体,其次是古遗址,石刻所占比例最少。而以王城岗遗址、南洼遗址为代表的古遗址包含了自龙山文化以来、二里头文化、商周文化为代表的遗存,其文化内涵丰富,为探索夏文化乃至中华文明的起源提供了可靠的资料和场所;而以世界文化遗产—“天地之中”历史建筑群为代表的古建筑则展现了嵩山地区自汉代以来在文化自身发展、演化历程中的重要成果。

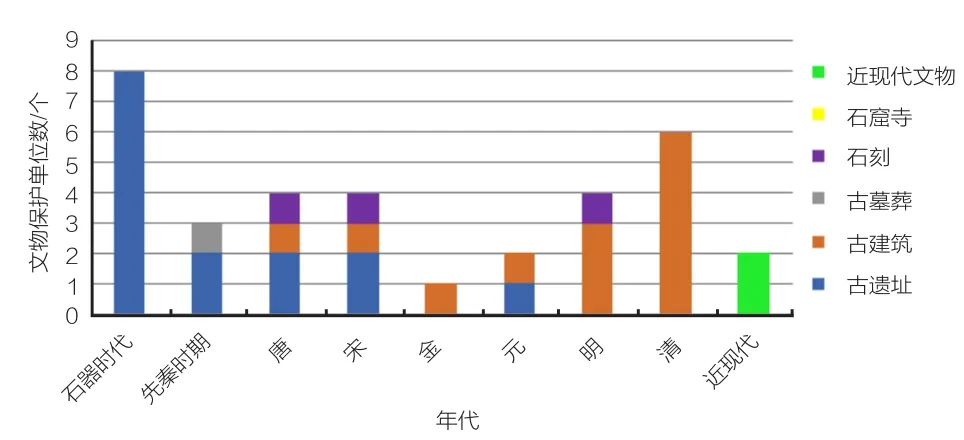

对登封市河南省级文物保护单位进行统计分析(图2)。由图2可知,在登封市的省级重点文物保护单位中,以古遗址为数最多,其次是古建筑,石刻数量较少。其中古遗址中既有早期的聚落遗址、古城址,也有唐宋时期的古瓷窑窑址,内涵丰富。而古建筑则以明清时期为主。

图2 登封市省级重点文物保护单位分析(来源:根据登封市省级文物保护单位整理制作)

登封市的国家级重点文物保护单位和省级重点文物保护单位,是登封市物质文化遗产的重要组成部分,结合图1与图2的统计分析结果,为了进一步探究这些物质文化遗产的文化构成要素及内涵,有必要将古建筑、古遗址进行再分类,并做进一步细化分析。

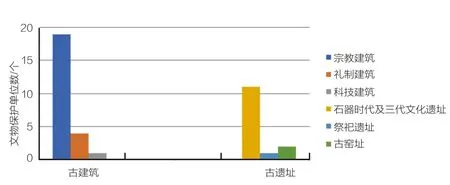

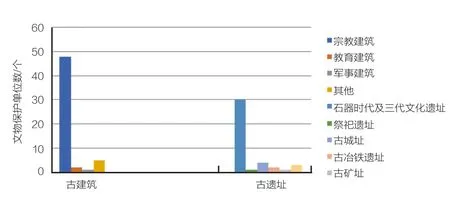

结合嵩山地区文化遗产的实际状况,并依据古建筑的功能和性质,将其分为礼制建筑、宗教建筑、教育建筑、科技建筑等;依据古遗址所展现的文化内涵,将其分为石器时代及三代文化遗址、古城址、古窑址、古冶铁遗址、祭祀遗址等,如图3所示。

图3 登封市国家级、省级古建筑与古遗址分类分析(来源:根据登封市国家级、省级文物保护单位整理制作)

从图3可看出,在登封市国家级、省级重点文物保护单位中的主体构成部分——古遗址和古建筑之中,石器时代及三代文化遗址和宗教建筑分别占据了较大的比例。从新石器时代至三代时期,以嵩山为中心,裴李岗、仰韶、龙山文化一脉相承,至二里头、商周文化的繁荣发展,无不显示了其在中华文明起源、形成和发展过程中的核心地位。周昆叔先生提出了“嵩山文化圈”的概念,以三代前嵩山文化源为研究对象,为探讨夏文化以及嵩山文化在中华文明的起源中的作用提供了一个重要平台。“嵩山文化圈”的提出对于研究嵩山文化之源以及相关文化遗产的内涵、保护和发展模式亦具有重大意义。嵩山文化有源亦有流,秦汉以降,嵩山地区在历史发展中,始终占据着重要地位,并形成了深厚的文化积淀,进而留存了大量的文化遗产,其中以古建筑遗存尤为瞩目,而在古建筑之中,又以宗教建筑为主体。宗教建筑中则以佛教建筑和道教建筑为主,加上历代名儒讲授经典的教育场所、我国古代四大书院之一的嵩阳书院以及历代名儒聚集交流之所崇福宫等,嵩山地区可谓是儒释道荟萃之地。3种文化碰撞、交融为嵩山文化增添了浓墨淡彩的一笔。

(2)登封市市、县两级文物保护单位的类别及内涵。将登封市的郑州市级、登封市级文物保护单位依具体情况,仍然划分为古遗址、古墓葬、古建筑、石刻、石窟寺、近现代文物等类别来进行统计与分析。

登封市的郑州市级别文物保护单位内涵较国家级、省级文化单位而言,种类更加丰富,古遗址和古建筑依然居于主体地位,分别集中在新石器时代和明清时期,近现代文物也具有一定的比例(图4)。

图4 登封市郑州市级重点文物保护单位分析(来源:根据登封市郑州市级文物保护单位整理制作)

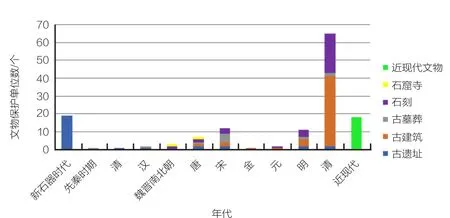

而在登封市级文物保护单位中,种类繁多,且各类别下文物保护单位的数量也较多(图5)。各类文化遗产主要集中在新石器时代、唐宋、明清及近现代时期。

与登封市的郑州市级及其以上级别的文物保护单位相比,古建筑、古遗址仍占据较大比例,该级别文物保护单位中的石刻也占据了较大比例。它较为直观地反映了各个历史时期我国书法碑刻等雕塑艺术的发展,但石刻这一类别在国家级、省级的文物保护单位之内并不缺乏,概因其多附属于宫、庙、寺等古建筑之中,所涉及文化内涵也多与古建筑的修建、维护等相关,是作为文物单位整体保护中的一部分出现的,所以并未单独列出,这里也不再对其进行分类分析和文化内涵的探讨。

登封市的郑州市级和登封市级文物保护单位是登封市物质文化遗产的基础组成部分,数量大、种类多。目前来看,其综合价值虽不如国家级、省级文物保护单位,但随着经济发展、文化研究的深入,未来的保护和开发工作必然会渐趋良好,因此它们会成为登封市省级文物保护单位的主要来源,是值得给予适当关注的。参照上文对国家级、省级文化遗产主体构成部分——古建筑和古遗址的分类方式,对该级别文物主体构成部分进行统计分析,如图6所示。

图5 登封市市级重点文物保护单位分析(来源:根据登封市市县级文物保护单位整理制作)

图6 登封市市、县级古建筑与古遗址分类分析(来源:根据登封市市、县级文物保护单位整理制作)

从图6可以看出,在登封市市、县两级重点文物保护单位的主体构成部分——古遗址和古建筑中,石器时代、三代文化遗址和宗教建筑明显居于主体地位。此现象和登封市国家级、省级文物保护单位的统计结果一致,只是要更为突出一些。所不同的是市、县两级的古遗址、古建筑类别要更加多样化。从文化内涵上来看,市、县两级文物的突出点仍集中在嵩山地区在中华文明早期起源和形成中的核心地位,以及在历史时期形成的以三教荟萃为核心的宗教文化面貌上。

综上,通过以上各级别文物保护单位的类别和内涵看,古建筑和古遗址是现今嵩山地区留存的有形文化遗产的主体构成部分,而古建筑又以宗教建筑为大宗,古遗址则以新石器时代及三代文化遗址为主体;与其相应的文化内涵则主要凸显出该地区史前文化在中华文明起源中的核心地位和历史时期形成的以三教荟萃文化为核心的宗教文化。这也是当下嵩山地区文化遗产的核心优势。

2.1.2 嵩山地区物质文化遗产的特征

以登封市域为依托的嵩山地区物质文化遗产具有一般物质文化遗产共有的特征,即共有性、时代性(或称不可再生性)、传承性、艺术性4点[5]。同时它还具有一定的地域性特征,主要表现在以下几点。

首先,时代跨度大、文化内涵深厚。嵩山地区早可追溯至旧石器时代,晚可至明清、近现代时期,各时期的物质文化遗产都十分丰富。从文化内涵上看,嵩山文化在中华文明起源之时便居于中心地位,还凭借地处四方之中的有利地理位置,加强与周边文化的交流,不仅将自身的先进文化传播到周边区域,逐渐产生了辐射性效果,同时还以极大的包容性吸收了周边部族的诸多文化因素,最终促成了以嵩山地区为中心的、影响深远的中原古文化。在此后的文化发展中更是兼收并蓄、博采众长,孕育了封禅文化、天文文化、三教文化、碑刻文化、少林禅武文化等影响广泛、极具特色的地域文化。

其次,类型多样、涉及面广。嵩山地区的物质文化遗产涵盖了我国物质类文化遗产分类中的各个类型,且每一类型下在种类划分上亦表现出多样性的特征。就古建筑而言,无论从其功能性质、建筑的构造方式或是建筑的表现式样看,都具有多样性特征。就古遗址而言,其是嵩山地区先民在历史长河中留下的生活、生产遗迹,包含了石器时代及三代遗址、古城址、古冶铁遗址、古窑址、古矿址、祭祀遗址等。就嵩山地区的石刻而言,其涵盖了石刻的所有类型,以碑碣为主,包括塔铭、墓志、摩崖题记、石阙、石坊、造像、石幢、石雕蹲狮等。再就嵩山地区物质文化遗产所涉及的文化内涵来看,亦具有多元化特点,王雪宝先生以嵩山文化圈所包含的文物保护单位为主要研究对象,提出嵩山文化应包括嵩山史前文化、三代文化、大禹文化、汉阙文化、三教文化、金石文化、古天文文化、少林文化、古建筑文化、女皇文化等[6]。

再次,重心突出、主体鲜明。就嵩山的文化特征而言,张维华先生以中原地区以嵩山为核心的文化为研究对象,提出了中原嵩山文化特征为“根系”文化、国都文化、纽带文化[7];王雪宝先生从嵩山文化圈内的文物保护单位进行分析,对嵩山文化也有自己独特的见解;姜维先生、宋豫秦先生等认为嵩山文化的特质主要集中于3个方面:天地之中、封禅、三教荟萃[8]。学者们的研究多以广义上的“嵩山地区”为研究对象,不难看出,这些研究成果也正适合以登封市域为依托的狭义嵩山地区。一个文化的核心区所呈现的文化特征往往比其边缘区、影响区表现得更为明显和突出。结合前文的统计分析结果,石器时代、三代遗址及宗教建筑在嵩山地区物质文化遗产中明显占据了较大比例。由此可见,嵩山地区物质文化遗产虽然具有多样性的特征,但中心却是十分突出的。就其文化内涵而言,虽具有多元化的特点,但主体则是鲜明的。正如中华文明的起源是统一的、多元一体的格局。嵩山地区文化虽具有多元性,学者们的研究也各有侧重,但从能直观反映文化价值和内涵的物化遗存看,其主体特征集中体现在嵩山文化在中华文明起源中的核心地位,及其在秦汉以后的发展中所形成的、独具特色的、以三教荟萃为核心的宗教文化。而诸如汉阙文化、少林文化、封禅文化等均可归于这两方面。

最后,以嵩山为中心、聚集分布,便于开发管理。嵩山地区的物质文化遗产主要分布于太室山、少室山南麓及山前盆地和冲洪积扇和剥蚀平原等地带,这也是周昆叔先生等所言的嵩山腹地、凹地地区[8]。具体来说,古建筑、石刻多依山而立,借助山的走势增加了建筑的层次感和神秘感。古遗址则多位于山前的平原地带,这里河网密布,水源充足,宜于人类生存和发展。它们分布相对集中,便于管理者的开发和保护。规划者将这些古建筑、古遗址等主要的、可形成旅游资源的文化遗产依所处的地理位置、资源类型、保护和开发状况等因素划分为几大景区,除了位于登封市东南的告成镇观星台景区与其他景区相隔一段距离外,其余景区相互连接,各具特色,它们构成了登封市旅游资源的主体部分。

2.2 非物质文化遗产的构成和特征分析

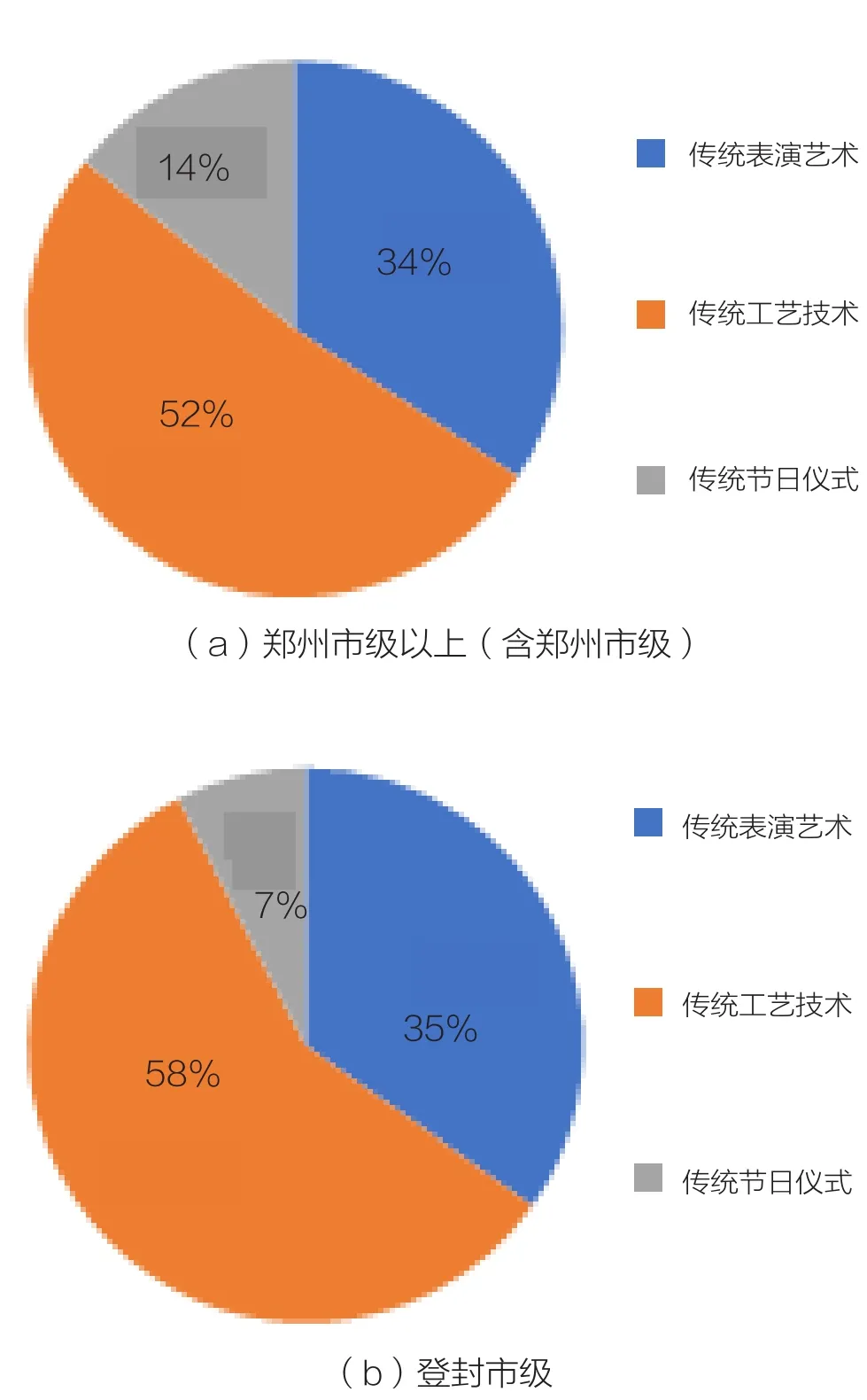

截至目前,登封市可查的非物质文化遗产共有127项,其中国家级2项,河南省级13项,郑州市级38项,登封市级127项。对非物质文化遗产实施科学分类,是认识非物质文化遗产分布规律、传承规律的第一步。目前世界各国对非物质文化遗产分类均存在不同问题。这些问题如不及时解决,将直接影响到非物质文化遗产保护工作的顺利展开。学者苑利、顾军遵循包容、对等、唯一、均等、统一的分类原则,从非物质文化遗产分布规律出发提出的“七分法”,将非物质文化遗产分为民间文学类遗产、表演艺术类遗产、传统工艺美术类遗产、传统生产知识类遗产、传统生活知识类遗产、传统仪式类遗产、传统节日类遗产7类。这个分类方法基本上可以解决非物质文化遗产分类系统混乱且互不兼容的问题,但在实际操作中,“七分法”似过于复杂,于是他们又提出了更易于操作的“三分法”,即传统表演艺术(含民间文学、传统表演艺术)、传统工艺技术(含传统工艺美术、传统生产知识、传统生活知识)、传统节日仪式(含传统节日、传统仪式)。这种划分简洁明了,易于非物质文化遗产的保护及政府的日常管理和开发[9]。

2.2.1 登封市非物质文化遗产类别划分及内涵解读

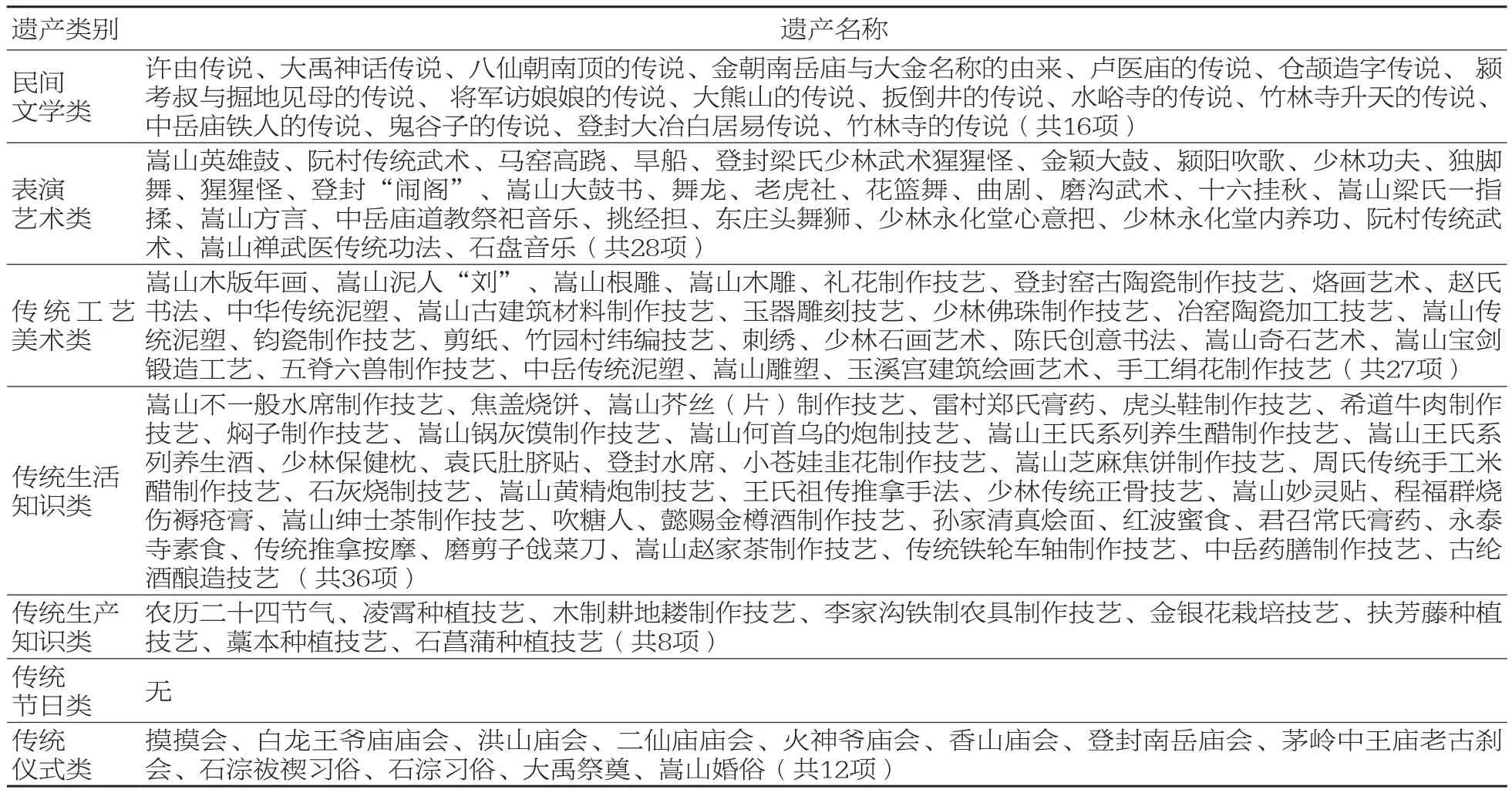

结合登封市非物质文化遗产的实际情况,本文首先采用“七分法”对其类别的构成及其特点进行全面深入的剖析(表1),同时我们也要采用“三分法”对其进行汇总(图7)、从宏观上把握登封市非物质文化遗产的状况,为进一步研究嵩山地区非物质文化遗产的可持续发展工作奠定基础。

由表1可知,登封市非物质文化遗产种类繁多,除了没有严格意义上的传统节日类遗产外,其他6类遗产均占据了一定的比例。就民间文学类遗产而言,以传说为主,涉及嵩山地区人文生活相关的地名由来、历史人物故事、神话传说等,反映了当地先民的独特审美情趣和价值观;表演艺术类遗产种类丰富,涉及音乐、武术、歌舞、戏剧、说唱艺术等领域。除了舞龙、舞狮、高跷等较为常见的文化遗产以外,还有极具地方特色的独脚舞、猩猩怪、“闹阁”、挑经担等文化遗产,而且这些文化遗产大多具有悠久的历史渊源,或源于感人至深的故事,或传达人民内心朴实的心愿,或是民间的娱乐活动等,形式不一,均反映了嵩山地区文化底蕴的深厚;传统工艺美术类遗产亦是多种多样,有泥塑、根雕、编织、剪纸、绘画、书法、年画、烙画及玉器、陶瓷、佛珠的加工制作工艺等。此类文化遗产的大部分虽具有一定的嵩山地域文化色彩,但显然并非该地区非物质文化遗产的专属,相似的文化遗产在国内其他地区也并不少见,但就其数量和种类看,反映了嵩山地区非物质文化遗产不仅具有地域性特征,同时也存在着普遍性的特点;传统生产知识类遗产以草药、花卉种植和栽培技术、农具的制作技艺这两方面为主,这些生产技术至今仍具有很强的实用性。

表1 基于“七分法”的登封市非物质文化遗产构成分析

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会于2016年11月底正式通过决议,将中国的“二十四节气”列入人类非物质文化遗产名录,河南省登封市文化馆和南阳市内乡县衙博物馆等全国多个相关社区将建立基地对“二十四节气”进行传习工作,并结合各地的传统民俗、仪式等开展调查、宣传和传承工作,为这一传统知识的存续注入了新的动力;传统生活知识类遗产涉及了人们生活的诸多方面,主要集中在食品、医药养生品的加工制作上。这类文化遗产代表了嵩山地区具有特色的饮食文化和养生文化;在传统仪式类遗产中,既有祭祀天地诸神的传统仪式,又有婚庆、求子祈福的民间习俗,反映了嵩山地区人们在处理人与人关系、人与自然关系中的情感和智慧。

通过统计分析可知,登封市非物质文化遗产主要集中在传统工艺技术类,占总体的一半以上,其次是传统表演艺术类,而传统节日仪式则相对较少。从登封市市级及其以上级别的非物质文化遗产对比来看,二者的统计结果趋于一致,相差甚微。就非物质文化遗产的开发而言,表演艺术类具有直观的观赏性,传统工艺艺术类具有较强的实用价值和纪念意义,传统节日仪式类具有体验性特点。非物质文化遗产“三分法”的划分便利了在日常管理中的遗产保护和展示工作,具有较强的实践性和实用价值。针对不同的非物质文化遗产,应采取相应的保护和发展方式,是实现其可持续发展的重要路径。

图7 基于“三分法”的登封市非物质文化遗产构成分析

2.2.2 嵩山地区非物质文化遗产的特征

通过以上的统计和分析来看,嵩山地区非物质文化遗产除了具有种类繁多、内涵丰富的特点外,还有以下3方面的特征。

第一,物质文化遗产与非物质文化遗产相互凭依。以登封市非物质文化遗产许由传说为例,它是优秀的民间文化,在萁山许由故里世代相传,并逐渐向外传播,影响广泛。而且它在历史的传承中也逐渐演绎出一系列胜迹,如许由洗耳泉、手植槐、庙阙等物质载体,这些古建筑的建造显然离不开当时能工巧匠们精湛的技艺,而这些技艺传承下来便成了今天登封市非物质文化遗产的一部分,如古建筑材料制作技艺、五脊六兽制作技艺;此外,嵩山是三教荟萃之地,佛、道、儒在此共生共存,相互吸纳和借鉴,留存了大量相关的文化景观,这些历史文化及景观无形中影响着世代居住在嵩山脚下人民的生产和生活。三教都主张修身养性,克制欲望,回归内心的平静。受此影响,嵩山地区形成了比较有代表性的武医养生文化和一系列饮食养生文化,进而成为极具地域特色的非物质文化遗产。可以说,嵩山地区人们对真善美的追求,对于人与自然协调的理解等一系列价值观、人生观形成都与这些文化遗产存在着密切的联系。

第二,地方特色与一般性兼具。嵩山地区除了具有明显地域特色的猩猩怪、“闹阁”、挑经担等非物质文化遗产外,还有如剪纸、绘画、书法等一类虽然其具有一定地域特色,但与国内其他地区类似的文化遗产存在很大共性的非物质文化遗产。

第三,实用性显著。除了像登封窑古陶瓷制作技艺、五脊六兽制作技艺这些传统工艺美术类遗产以外,还有金银花栽培技艺、嵩山王氏系列养生醋制作技艺、王氏祖传推拿手法、少林传统正骨技艺等极具实用性,且与生产、生活相关的栽培、饮食、养生等方面的非物质文化遗产。

3 启示

3.1 对物质文化遗产可持续发展的启示

3.1.1 明确并发挥遗产核心优势

对嵩山地区文化遗产的深入了解,是该地区文化遗产可持续发展的前提和基础,通过对该地域文化遗产的构成和特征分析可知,该地区的物质文化遗产主要集中在古建筑和古遗址两大类,所展现出的文化内涵则主要集中在嵩山地区在中华文明起源中的核心地位和历史时期形成的三教文化上。嵩山地区古遗址主要集中于石器时代和三代文化遗址,这也是嵩山文明在中华文明起源中居于核心地位的关键证据。目前,嵩山地区正在加快建设以华夏历史文明传承创新示范工程为主导的世界历史文化旅游名城,而其文化自信便构筑于嵩山文明的内涵和价值,如果只有历史时期封禅文化、三教文化、天文文化的开发和宣传,嵩山文明似乎缺乏了根基性的东西,失去了本源,因而对于古遗址的开发是十分必要的,而这也正是嵩山地区有形文化遗产开发中被忽视的部分。

3.1.2 调整文化宣传的重心

嵩山地区文化遗产资源的旅游开发,其宣传和发展的重心主要是古建筑及相应的三教文化,对于嵩山文明及其与中华文明关系的宣传和开发则十分薄弱,纵有世界遗产“天地之中”历史文化遗产建筑群的存在,但有的游客甚至不知“天地之中”是为何物。目前对于嵩山地区是三教荟萃之地的定位已经得到游客的认可,如果继续将宣传重心仅放在少林寺文化、嵩阳书院文化等方面显然是不妥的。嵩山地区在中华文明早期起源过程中的重要地位,是其有别于其他四岳的重要优势之一,也是登封市建设世界历史文化名城的重要依托,其开发和宣传工作却并不令人满意。纵然有“嵩山论坛”和“中华之源与嵩山文明研究会”的存在,且论坛中所涉及嵩山文明的理论研究和成果也相对较多,但其文化信息的传播主要集中在学术界,而在公众层面上,人们却知之甚少。如何将隐藏在嵩山地区文化遗产背后的诸多深厚文化内涵向公众进行宣传和普及,是我们面临的难题之一。

3.1.3 为发展储备优势的资源和后续的动力

登封市的市、县两级文化遗产从数量和种类上都占据了很大的比例,但就其保护和开发而言,显然没有得到受到足够的重视。虽然它们在科学、历史、艺术价值上不如国家级、省级文保单位,但随着经济发展、文化研究的深入,其文化内涵和价值必然会逐步被发掘出来,未来的保护和开发工作也必然会渐趋良好,因此从长远发展考虑,将其纳入当今文化遗产保护中工作中的重点保护对象是必然的选择。

3.2 对非物质文化遗产可持续发展的启示

3.2.1 因“类”制宜地进行保护与开发

分类是为学术研究与非遗保护过程中的实际操作而服务的[9]。从非物质文化遗产的分类、内涵和特征的分析可知,嵩山地区非物质文遗产的保护与开发,要针对每一类别采取措施。占据半壁江山的传统工艺技术类遗产在当地人们的生产生活中仍扮演着重要角色,并发挥着切实的功用。但相对于其他两类非物质文化遗产的保护与开发,目前这类文化遗产显然并未受到足够的重视。它或可作为嵩山地区未来文化遗产保护和开发的重心,但如何避免其开发过程中的过度商业化是一个值得注意的问题。对于具有较强观赏性的传统表演艺术类遗产而言,要为这类表演艺术创造一定的舞台,对其进行宣传和推广,将其地域特色呈现在更为广阔的空间,使其成为嵩山文化的一个亮点。但在如何对其所包含的原汁原味的文化内涵进行适当的、符合时代的形式或内容进行再创造,是我们不可回避的问题。对于具有较强体验性的传统节日仪式类遗产,它们更多是与物质文化遗产相互关联,对其所依托的物质文化景观的保护与开发是保证其可持续发展的重要前提。同时还要深入探寻这类遗产所传达的人们对于美好生活的期盼、对于真善美的追求等精神信念,并将其纳入当今嵩山文化的一部分。当然,对于体验方式的创新也是该类文化遗产在开发过程中需要关注的问题。

3.2.2 非物质文化遗产与物质文化遗产的相结合

就嵩山地区文化遗产的保护而言,非物质文化遗产和物质文化遗产因性质不同而要采取不同的保护措施,但我们也应看到二者之间存在着密切关系,这也是该地区文化遗产的特征之一。在文化遗产的开发层面,物质文化遗产所带来的旅游经济效应显著,它可以作为文化遗产开发链条的前端,而非物质文化遗产在养身品、饮食、工艺品方面的开发可作为产业链的后端,可在开发旅游的同时,实现对这些非物质文化遗产的宣传和推广。