数字读物选择行为中的关键感知点研究

彭爱东 蔡小羽 茆意宏

摘要 随着数字阅读的迅速发展,数字资源逐渐成为广大用户获取知识的重要来源。在数字读物选择过程中,认知资源的有限分配导致用户不可能全面感知数字资源,只能通过部分关键感知点来判断数字资源与个人需求是否匹配。本研究以数字学术期刊论文为例进行实验分析,结果显示:大学生在数字论文选择过程中存在选择性注意现象,会选择论文中的标题、摘要、研究设计、结论、期刊名称、关键词、目录、图表等重要内容进行感知,性别、学科专业背景等个人特质因素、当前阅读需求等会对大学生数字学术期刊论文选择的关键感知点产生影响。图书馆等数字阅读服务机构应基于用户的阅读感知行为特征开展数字阅读服务与推广,帮助用户识别、评价、选择数字读物,提高数字资源的利用率。

关键词 数字阅读 数字读物 感知 选择 阅读推广

分类号 G252

DOI 10.16603/j.issn1002-1027.2019.06.019

1 引言

寻求数字读物是开展数字阅读的前提。阅读寻求行为包含查询、检索、浏览、选择和获取等行为,选择是用户对读物内容进行感知、评判和取舍的过程,是阅读寻求行为的关键环节。随着数字阅读的迅速发展,数字资源逐渐成为广大用户获取知识的重要来源。然而,海量的数字资源也带来了用户甄别和选择的困境,帮助用户更快更好地选择、获取自己需要的数字读物是数字阅读服务与推广的时代使命。

信息选择是用户基于信息搜索与浏览,根据需求进行相关性判断,从而筛选出对其最为有用的信息或信息链路的过程[1-2]。感知是对信息的察觉与注意,是信息选择的起点与基础,其效率与质量对用户的相关性判断有至关重要的影响。在数字阅读过程中,海量的数字资源给用户带来了感知压力,导致用户对单个数字资源的感知时间缩短。虽然各类信息揭示与推送技术为用户提供了一定的信息选择代理服务,可帮助用户提高选择效率,但不能完全取代用户的信息选择。且用户在具体数字读物的选择过程中的感知行为依旧是由自身的感知能力(效率与质量)决定的。因此,研究用户在数字环境中的信息感知行为特点,特别是调查分析用户对数字读物的关键感知点,有助于根据其特点改进数字阅读服务与推广,提高用户的满意度。目前,对于用户的信息感知关注点,已有部分相关研究。如,王秀红等[3]通过眼动实验研究构建专利文献用户的兴趣拓扑结构,当相关专利文献较多时,可优先考虑只提供摘要和独立权利要求,供用户参阅与筛选;赵华等[4]通过眼动实验探究数据用户在判断科学数据时对各元数据项和其他说明信息的关注程度;斯蒂芬·温特(Stephan Winter)等[5]认为,新闻报道的标题、摘要有利于用户对内容的假定效用、新闻价值、可信度做相关评判,对用户是否决定阅读至关重要。关于电子书刊等数字读物选择过程中的感知行为,目前尚未见相关研究成果。本文拟从关键感知点的视角出发,对数字读物选择行为进行理论研究,并以数字学术期刊为例,通过实验法确定目前用户在接触数字学术期刊文献时的关键感知点,从提高用户数字读物感知效率与效果的角度提出相应的数字阅读服务与推广优化策略。

2 有限认知资源对数字读物选择过程中用户感知行为的影响

卡尼曼(D.Kahneman)[6]提出的认知资源理论,从有限注意资源分配的角度揭示了注意力的选择性。他认为人的认知资源是有限的,人们在同时进行不同的作业时,需要对其有限的认知资源进行分配,分配策略受四个因素的制约:(1)永久特质,这与用户个体相关,反映了用户非自愿注意的规则;(2)当前意愿;(3)对能量需求的评估,当两个活动需要比现有能量更大的能量时,只有一项活动能够完成;(4)激勵效应。

在数字读物选择过程中,用户也存在着有限认知资源分配的现象。因此,卡尼曼的认知资源理论也适用于解释数字读物选择过程中的感知行为。用户对电子书刊等数字资源进行选择时,其注意力分配也受到个人特质、当前意愿、当前认知资源总量(可及能量)、用户对完成任务所需能量的评价以及感知点的信息量等因素的影响。性别、年龄、专业及用户阅读素养等个人特质因素会影响用户感知点的选择及感知顺序等。用户的当前需求直接影响用户的感知侧重点。当前认知资源总量会受到用户的生理、心理状态、认知时间等的影响,与用户完成阅读感知任务所需能量的比较,也是限定因素。不同感知点所包含的信息量大小不一,用户注意力会对应增加或减少。

上述因素制约了用户认知资源的分配,导致用户不可能全面感知数字资源,只能关注部分关键感知点。通过这些关键感知点来判断数字资源与个人需求是否匹配,从而达到消耗最小认知资源做出正确决策的目的。可见,用户在数字读物选择过程中的感知行为是基于有限的关键感知点完成的;而且,不同类型读物在关键感知点上存在差异,不同个体特质、需求的用户在面对同一类型的读物时,关注的感知点及其程度也各有侧重。因此,数字阅读服务机构在推广数字读物时应该根据用户的感知行为特点,聚焦用户的关键感知点,做好数字读物的揭示与传播,帮助用户有效选择自己需要的数字读物,提高数字阅读推广的成功率。

3 数字学术期刊论文中的关键感知点实证分析

3.1 实验设计

3.1.1 实验目的

本实验旨在模拟用户选择数字学术期刊论文的情境,观察用户的数字读物选择过程,获取用户评判数字读物是否符合自己需求的关键感知点,并且探索主体因素(用户特征、用户需求)和客体特征(感知点的信息量)对用户的数字读物感知点的影响。

3.1.2 实验方法

本实验主要是为了探索用户在自然情况下的感知行为,因此尽量减少工作人员对用户的干扰,采取传统的出声思考法,在实验室条件下为有主题数字阅读需求的用户提供十篇相关论文,要求用户一边进行阅读选择,一边将其操作和想法表述出来, 现场同步自动录音, 工作人员在必要的时候提醒被试继续出声思考。

3.1.3 测试材料

阅读测试材料为2012—2018年以“阅读”为主题的十篇数字期刊论文,材料选取遵循以下规则:

(1)选择的论文均不包含较为罕见和复杂的研究方法、理论模型等,如果包含一些被试可能难以理解的概念,均保证在论文中可以找到相应的解释,保证各个专业学生都可以顺利阅读,避免因用户对于某些内容理解困难而影响实验整体效果。

(2)论文均来自图情、出版、教育学科的核心期刊,实验人员事先对实验材料进行阅读,以保证实验材料的质量。

(3)考虑到不同论文类型难度、结构有所差异,本次实验材料均选择结构较为完整的研究性论文,便于进行对比分析。

(4)实验进行之前,要求被试浏览十篇论文标题,并询问是否阅读过实验用论文,避免因为熟悉度差异而对实验产生影响。

3.1.4 被试选择

参加本次实验的总人数为56人,均选自南京农业大学信息科学技术学院,其中男生26人(占46.4%),女生30人(占53.6%)。被试年龄均在19岁至25岁之间。本科生34人(占60.7%),研究生22人(占39.3%),参加实验的本科专业包括信息管理与信息系统、计算机科学与技术、网络工程,研究生专业包括图书馆学、情报学和农业信息化。根据专业性质将计算机科学与技术、网络工程及农业信息化三个专业的学生归入理工类,将图书馆学研究生归入社科类;针对信息管理与信息系统和情报学两个专业,通过前测问卷及访谈了解到的学生研究方向,判断将其归入理工类还是社科类。最终,理工类和社科类均为28人,各占50%。

3.1.5 实验过程

实验前,请被试填写一份测前问卷,以获取被试的人口统计学特征、阅读习惯、近期阅读频率及阅读文献主题、阅读选择中的关键感知点等信息,一方面保证被试具备一定的数字期刊阅读经验,另一方面获取用户信息用于后续的差异性分析。

实验开始之前,实验操作人员告知被试实验过程、要求以及注意事项等,为被试提供指导语:“假设您在毕业论文撰写过程中需要找出与‘阅读主题相关的论文进行阅读,下面是与该主题相关的十篇论文,请您通过这十篇论文的浏览快速选出您想要进一步阅读的论文。”实验过程中要求被试讲述自己操作动作并录音,如“首先,我点开了第一篇文献”,“我现在开始看标题了”,“接下来,我选择看摘要部分”。实验时请被试注意以下两点:①十篇论文均需要打开阅读,不能仅仅根据标题判断;②不需要对全文浏览,而是通过论文某几个部分快速感知、判断这篇论文是否需要继续阅读。

实验采取传统出声思考法,避免实验操作者和被试过多交互对用户阅读选择过程产生干扰,仅在被试出声思考停顿时间较长时,以某种特定方式提醒用户继续出声思考,而不与被试进行交谈。实验过程中,实验人员全程陪同,观察用户阅读行为,对于重要事件(如用户某一点停留时间过长、用户在阅读某几部分时对照阅读、在阅读某个地方时选择翻阅之前的内容进行查看)实时标记,并采取现场录音的方式,以便后续对实验数据进行进一步分析。

实验结束之后,结合记录数据对用户进行实验后访谈,访谈提纲包括:实验过程中是否有发生走神、受干扰等情况;对个别点的停留时间较长/短及原因;被试自己回忆在实验操作过程中关注的部分;被试当时的阅读顺序;论文阅读效果等。

3.2 实验数据分析

3.2.1 数字学术期刊论文中的关键感知点

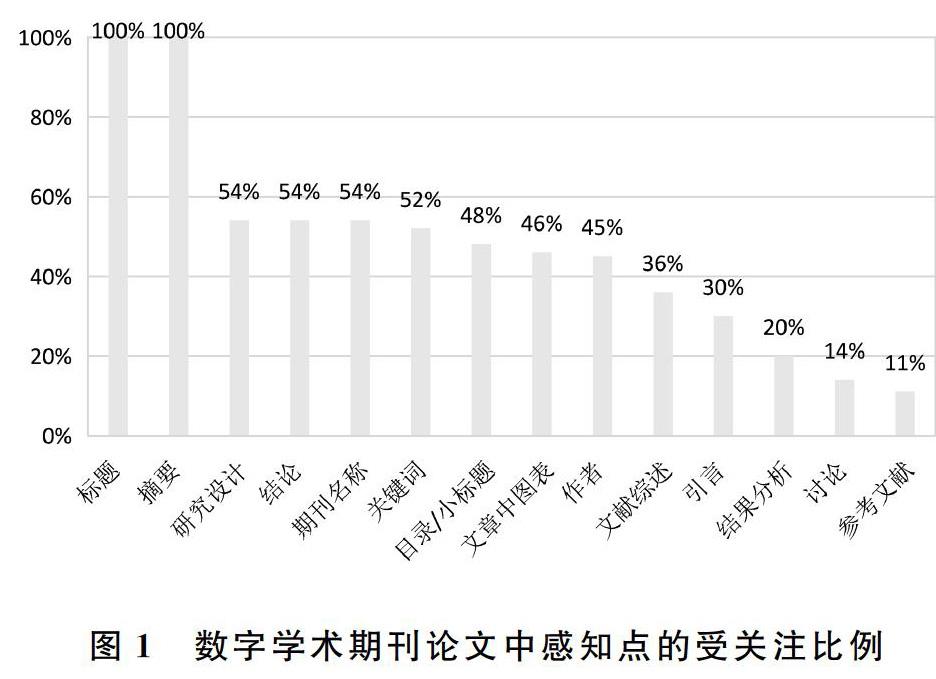

数字学术期刊论文的潜在感知点包括标题、作者、摘要、关键词、引言、文献综述、研究设计、结论、结果分析、讨论、期刊名称、目录/小标题、图表和参考文献等。笔者根据测前问卷和被试实验过程记录统计得到数字学术期刊论文中的感知点受关注的比例,如图1所示,大学生在数字论文选择过程中存在选择性注意现象,会选择论文中的部分重要内容进行感知。

如图1所示,在数字期刊论文的多个感知点中,大学生的关注核心是标题和摘要。在测前问卷中,所有被试均表示,在进行数字阅读选择时,会首先阅读文献的标题和摘要,这也与被试群体在实际实验中的阅读行为一致。測后访谈显示,所有用户均认可,标题和摘要具有概括文献内容的作用,可以帮助自己对文献总体内容形成初步的整体感知。而研究设计、结论、期刊名称、关键词及目录/小标题、图表、作者等要素的关注比例也在50%左右,这些感知点对用户选择数字论文有辅助性作用,当用户阅读标题、摘要之后仍难以抉择时,可以帮助用户做进一步判断。而文献综述、引言等其他感知点,在数字阅读选择情境中被用户关注的比例相对较低,说明这些感知点对于用户阅读选择帮助较小。

根据实验中被试基于关键感知点选择数字论文的表现,笔者将其选择行为分为三类。第一类被试在对标题、摘要进行感知之后,直接根据这两部分包含的信息,结合自我需求进行判断。第二类被试在选择数字读物之前就制定出相应感知策略,对于论文哪些内容要素为关键感知点有明确判断,他们在拿到论文后,会直接根据自己的策略,开始阅读论文中的关键感知点,这类用户在对不同文献进行阅读选择时,注意的感知点基本一致。第三类被试在选择数字读物之前并未制定任何策略,而是根据已有的信息,从中发现问题,挖掘其他感知点,进一步感知判断,如某位被试在实验时读完摘要之后,跳到论文结果部分进行阅读,测后访谈时她说:“这个摘要中提到了28个因素,我要去文章中找找这28个因素具体是什么”;这类用户的感知策略易受文献内容的影响,对待不同文献感知点有所差异。

3.2.2 个人特质对关键感知点的影响

个人特质对用户数字读物选择过程中的注意力分配有较大影响。本次实验显示,用户的性别、学科专业背景等个人特质因素会对大学生数字学术期刊论文选择过程中的关键感知点产生影响。

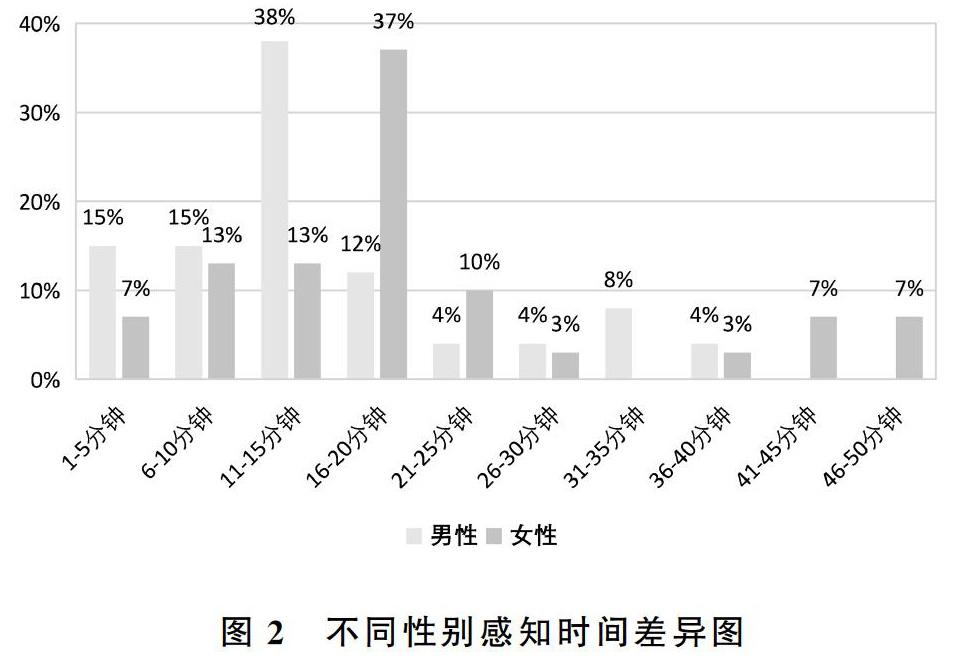

实验数据显示,不同性别的大学生在数字期刊论文选择过程中分配的认知资源总量有差异,在关键感知点及感知时长上也表现出不同。针对每篇论文,男生的感知点数量平均为6.1个,女生的感知点数量平均为7.2个,女生平均比男生多出一个感知点。将被试开始阅读第一篇文献的时间点作为开始计时点,将被试结束阅读选择过程的时间点作为结束计时点,得到被试对十篇数字论文阅读选择过程的总时长,除以论文数量,得出每篇论文的平均感知时间,统计出所有被试每篇论文的平均感知时间之后,按照性别分组计算平均值,得到男生每篇文章平均感知时间为1分22秒,女生每篇文章平均感知时间为2分22秒,女生比男生多1分钟。可见,在数字期刊论文选择的过程中,无论是感知点数量,还是对每篇论文的感知时间,女生均高于男生,说明女生在数字论文阅读选择时的感知更为细致,分配的认知资源更多。

根据图2对不同性别被试感知时间的差异比较数据,可以发现,

男生感知十篇论文的平均时间在11—15分钟的比例最高,为38%;其次是1—5分钟,6—10分钟,各占15%。女生平均时间在16—20分钟的比例最高,为37%,其次是6—10分钟、11—15分钟,分别为13%。

此外,阅读时间在41分钟及以上的被试均为女生。总的来说,女生群体平均感知时间长于男生。对男生的录音材料进行分析后发现,这些被试大多只关注论文标题与摘要部分,以了解文章主题内容为目的,不会对摘要中的内容进行深入了解,遇见疑问也多选择直接忽略,如某位被试在阅读摘要时遇见“整合式技术接受模型(UTAUT 模型)”这一较为难以理解的专业术语时说道:“这个模型是什么我不太清楚,不过我不会深入了解,我只需要知道这篇文献用了一个模型就好”。而女生的录音数据则显示,这些被试不仅关注点较多,而且对于关注部分的阅读较为细致,一边阅读一边会对文献进行思考,尝试以个人认知结构对新接触文献进行理解,如面对上面同一问题,某位关注时间长达46分30秒的被试则选择来到文献的结论部分,对构建的模型及相关阐述文字进行深入阅读,直到大致了解该模型的意义及实际运用情境才结束阅读,最终作出判断,该文献属于她想要深入阅读的文献。克拉珀(Klapper)将“选择性意识”分为选择性注意、选择性理解、选择性记忆三个阶段[7]。可见,关注时间较短的群体在进行阅读选择时,仅仅停留在选择性注意这一阶段,而时间较长的群体在进行阅读选择时,不仅仅对文献内容进行感知,还会结合自我认知结构,尝试进行理解,这已经进入“选择性意識”中的选择性理解阶段。

实验数据(图3)显示,专业背景对于被试的感知点差异有较大影响,社科学科背景与理工学科背景被试的差异主要体现在感知点分布方面。虽然不同专业学生均会关注标题、摘要,但是其他感知点存在一定差异。理工科学生对论文中的图表和结论部分的感知比例远高于社科学科学生,根据测后访谈资料,他们认为一篇文章最重要的是实现了什么、怎么实现的,以便自己可以模仿别人进行相关研究;而社科专业学生对研究设计、关键词、作者、参考文献的感知比例远高于理工科学生,根据测后访谈资料,他们认为了解一篇文章的研究思路对于形成自己的研究思路较为重要。此外,社科类学生关注的感知点数量略多于理工类学生。

3.2.3 阅读需求对关键感知点的影响

本次实验在被试开始阅读选择前提供如下提示语:您在毕业论文撰写中需要找出与“阅读”主题相关的论文进行阅读,下面是与该主题相关的十篇文献,请您通过对十篇文献的浏览快速选出您想要进一步阅读的文献。该提示语给予被试自由发挥的空间,鼓励被试根据这一主题,为自己假设更为细致的研究目的(需求),以分析阅读需求对于注意力分配(感知点)的影响。

对被试的录音材料进行分析,可将他们阅读论文的需求分为三类:第一类需求为选题及了解某一概念,这类被试一般较为关注“研究背景”以及“研究综述”部分,因为这些内容可以帮助用户了解文献主题的概念、发展现状、是否是研究热点等等;第二类需求为学习论文的研究方法,如其中一位被试假设“哪些论文是目前我可以模仿的”为自己的选择目的,于是在关注每篇文献标题、摘要之后,主要看论文的研究方法,她提到:“这篇文献是用实验法进行调查的,一看就不是我能做的,所以我觉得不需要细看了”;第三类需求为培养自己的研究能力,此类被试一般比较关注“研究设计”部分,通过对论文设计的解读来学习论文的研究思路。

3.2.4 信息量对关键感知点的影响

用户的关键感知点不仅受个人特质、当前意愿等自身因素的影响,还会受到感知点所含信息量等外部因素的影响。本次实验数据显示,感知点包含的信息量大小会对用户能量分配产生影响。由于对每篇文献所包含的信息量进行量化较为困难,笔者列出两篇信息量有明显差异的典型摘要(第5篇、第7篇),对56位被试在这两篇摘要上花费的平均时间进行对比分析。根据对录音材料进行统计分析发现,第5篇论文,用户阅读摘要平均时间为10秒,甚至有2位被试直接略过该摘要,没有进行阅读,测后访谈中他们分别提到:“这篇文献较为简单,我通过标题基本就了解该文献的内容了。”“这篇文章的摘要几乎没说什么东西,所以我直接略过了。”而第7篇论文,用户阅读摘要平均时间长达54秒,有3位被试在阅读到该摘要提到的模型后选择对照文献中的模型图进行阅读。可见,感知点的信息量会直接影响用户对其认知资源的分配,进而影响用户关键感知点的数量及顺序等。

4 对数字阅读服务与推广的启示

数字时代的到来使人们的阅读方式和阅读习惯发生了深刻的变化,数字阅读已经发展成为当代社会的主流阅读形式。第十五次全国国民阅读调查结果显示,我国成年国民数字化阅读方式的接触率上升迅速,2017年达到73%[8]。随着公众数字阅读行为的普及,数字出版、数字教育、数字传播、数字文化、数字图书馆等数字阅读服务越来越受到重视,但也遇到新的挑战。数字环境带来的海量庞杂内容给用户带来了甄别、选择的困境,需要图书馆等数字阅读服务推广机构适当承担“选择代理人”的角色。在数字环境下,用户选择与使用数字读物的个性化和自由度空前提升,注意力持续时间缩短,导致数字资源的用户接触率高但利用率低,如何吸引用户的注意力,提高数字读物的利用率,就成为图书馆等数字阅读服务机构的紧迫任务。

用户对数字读物的感知、评判、选择行为是其利用数字读物的前提,基于用户的阅读感知行为特征开展数字阅读服务与推广,有助于图书馆等数字阅读服务机构更好地帮助用户识别、评价、选择数字读物,提高数字资源的利用率。

(1)对用户的阅读感知(点)行为进行研究,有针对性地开展阅读服务与推广

认知资源理论揭示了人的注意力的有限性和选择性,在数字读物选择过程中,用户不可能全面感知数字资源,只能关注部分关键感知点。因此,数字读物的生产者、中介服务者都应遵循这一规律,对用户的阅读感知行为进行调研,了解用户在选择数字读物过程中的关键感知点,以便在数字读物生产和服务过程中对关键内容进行表达、(提炼)揭示,提高数字读物的传播与利用效果。

除了表达、揭示适用于用户自评的感知点,如文章标题、摘要、关键词、作者、部分试读等,图书馆等数字阅读服务机构还可以借助他评的感知点,比如其他用户的评论、推荐、阅读排行榜、专家推广语等,帮助用户提高数字读物选择的效率与效果。

(2)重视用户的个性特质对其关键感知(点)行为的影响,开展个性化数字阅读服务与推广

用户的个人特质、当前需求等对其注意力分配有影响,不同用户、同一用户不同时期对文献的感知点也不一样,图书馆等数字阅读服务机构需要对此进行调研。本文的实验研究显示,不同学科的大学生对于论文的关键感知点差别较大,理工科专业学生更加注重具体的图表及结论等部分,而人文社科类专业学生更加注重整体研究设计。因此,图书馆等数字阅读服务机构应当提供有区别的个性化服务,数字阅读服务机构应该根据用户近期阅读行为数据构建用户需求“画像”,特别是提炼、揭示用户近期有需求的关键感知点,有针对性地提供个性化服务。

(3)注重关键感知点呈现方式与形式的设计,提高其易感知性

认知加工资源与唤醒水平呈正相关[9]。为提高用户对数字读物的感知效率,数字读物的生产者、中介服务者应对其关键感知点进行设计,不仅需要在内容上对应用户的需求,还应对其呈现方式与形式进行精心編排。

在感知点的呈现方式上,要尽量从用户角度,基于用户熟悉的语境、情境等表达感知点信息,便于让用户产生共鸣。学术期刊等生产机构应提高对论文写作规范的要求,图书馆等数字阅读服务机构可以基于用户需求对数字读物的关键感知点进行提炼、组合、优化,促进用户对数字读物内容的感知。

在感知点的表达形式上,要尽量生动、简洁,尽量接近用户,利于用户感知、接受。相关研究表明,用图表来表达复杂的结构比使用语言效率更高[10]。目前,一些学术期刊已经开始采用图片和视频摘要等可视化方式来介绍科研论文,旨在帮助用户快速理解论文主要信息,更快识别出与自己研究兴趣相关的论文。一些事实也证明,这种可视化方式的确可以提高论文内容的能见度,吸引用户进行进一步阅读。图书馆等数字阅读服务推广机构可以用可视化的方式来展现关键感知点内容,制作图片摘要、视频摘要等,以提高用户对读物内容的感知效率。

参考文献

1 王艳,邓小昭.网络用户信息行为基本问题探讨[J].图书情报工作,2009,53(16):35-39.

2 刘春年,陈通.移动互联时代用户信息行为视角下的图书馆信息服务创新研究[J].图书馆学研究, 2015(21):75-77.

3 王秀红,袁银池,金玉成.用户专利文献阅读兴趣及其拓扑结构研究[J].图书情报工作,2016, 60(19):125-134.

4 赵华,周国民,王健.基于元数据的科学数据属性特征分析[J].情报杂志,2015(7):173-178.

5 Winter S, Metzger M J, Flanagin A J. Selective use of news cues: a multiplemotive perspective on information selection in social media environments[J].Journal of Communication,2016,66(4):669-693.

6 Kahneman D. Attention and effort[M]. New Jersey: PrenticeHall, 1973:7-11.

7 约瑟夫·克拉珀. 大众传播的效果[M]. 段鹏,译. 北京: 中国传媒大学出版社,2016:12-16.

8 第十五次全国国民阅读调查成果发布[EB/OL].[2018-07-10].http://www.chuban.cc/yw/201804/t20180418_178740.htm.

9 同6.

10 Edema R. Multimodality, resemiotization: extending the analysis of discourse as multisemiotic practice[J].Visual communication,2003,2(1):29-57.

作者单位:彭爱东、茆意宏,南京农业大学信息科学技术学院,江苏南京,210095

蔡小羽,南京农业大学信息科学技术学院,江苏南京,210095

中国科学院文献情报中心,北京,100190

中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系,北京,100190

收稿日期:2018年7月7日

(责任编辑:支娟)