应用技术型本科土木类专业的结构力学课程教学改革与实践

王振波 于晓明 李洁

摘要:结构力学是土木类专业的重要专业基础课,作为应用型技术型本科高校,其课程内容体系应与研究型、应用型高校有所区别。文章首先提出作为应用技术型本科高校采用传统的结构力学课程内容体系存在的不足,然后阐述构建新型的课程内容体系、建设与体系对应的课程教学资源、运用合适的课程教学方法等教学改革与实践,最后总结应用上述教学改革与实践带来的成效。

关键词:结构力学;课程内容体系;教学改革

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2019)52-0109-03

结构力学是土木类专业的重要专业基础课,与后续的专业课有着重要的联系,如:混凝土结构设计、钢结构课程设计以及毕业设计,是结构工程硕士研究生入学考试必考的一门专业课,同时也是学生普遍反映难学的一门课程。期末考试不及格率偏高,研究生入学考试分数偏低,这是各个普通高校普遍存在的现象,这种现象对于应用技术型本科高校尤其严重,其原因有生源的问题,当然更重要的是普通高校普遍采用着与研究型或是应用型高校相近的结构力学课程内容体系。

作为一所应用技术型本科高校,采用传统的结构力学课程内容体系存在如下问题:一是统一的培养模式和课程内容,不适合学生的个性化发展和多样化需求;二是经典结构力学课程过于重理论及公式推导,其内容偏难,与工程实际的结合不够紧密;三是作为专业基础课,结构力学课程缺少相关的实践环节,教师的实践能力相对薄弱,学生缺少培养实践能力的途径。基于以上原因,结构力学课程应进行重新规划设计,依据应用技术型人才培养方案的要求构建新的课程内容体系,制定教学大纲,建设课程教學资源,运用合适的教学方法、手段和评价体系,开展理论与实践相融合的面向工程实际应用的教学实践。以下着重从构建课程内容体系、建设课程教学资源、运用合适的教学方法三个方面重点说明教学改革与实践的做法。

一、构建新型的课程内容体系

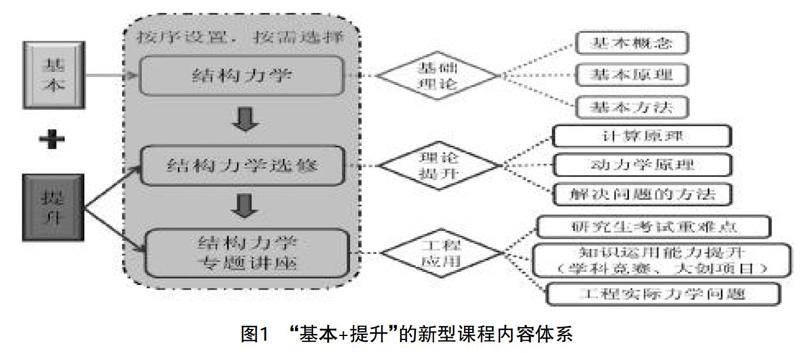

传统的结构力学课程内容体系单一,对于培养哪一类学生的目标不明确。采用统一的培养模式不适合学生多样化的需求。根据应用技术型人才培养方案,团队对结构力学课程进行了重新规划,构建了“基本+提升”的课程内容体系。如此既能达到一线土木类应用技术型人才培养的目标,又能满足学生自身能力提升的需求。该体系由三个模块构成(见图1),即结构力学(基础)模块、结构力学选修(理论提升)模块和结构力学专题讲座(工程应用)模块。

(一)结构力学

在同一时间段为全体土木类专业学生开设,按照“应用为主、够用为度”的要求。内容侧重于结构力学的基本概念、基本原理和基本方法,以达到能够解决工程中量大面广的一般性力学问题的目标,并为后续专业课程学习打下基础。在满足培养方案要求的同时,以应用为导向,化繁为简,以满足应用技术型本科的教学要求。

(二)结构力学选修

为有更高要求的学生开设,理论提升模块可以让学生在深刻理解基本概念的基础上综合应用所学知识,灵活而熟练地求解综合性和难度较高的结构力学问题。本模块设置为选修内容,由学生按个人需要选择。内容方面涉及结构力学的计算原理、结构动力学原理,同时补充矩阵位移法、结构的极限荷载、结构的稳定计算等专题,侧重于灵活性、技巧性的运用和解决复杂问题的方法,学生通过选修该模块进一步提升知识和能力。

(三)结构力学专题讲座

侧重于解决工程实际当中的力学问题,研究生考试中的重点、难点问题,学科竞赛、大学生创新项目中知识运用能力提升的问题,如:针对工程中常见力学问题处理的专题讲座,针对结构力学考研题目的重点、难点解析的专题讲座,面向省级结构创新设计大赛的新型结构设计的专题讲座和大创项目涉及的力学知识的专题讲座等。专题讲座既有每年固定内容的讲座,也应有根据热点问题临时开设的专题讲座。

原有的课程内容体系单一,统一的教学模式满足不了学生个性化的需求,新型课程内容体系提出“基本+提升”为培养模式,课程内容体系分为三个模块,分层次、分时间开设,将有效的课内时间充分应用于基础知识的讲解,同时利用选修课以及课余时间开展专题讲座,使学生的知识和能力得到提升,这种课程内容体系革新了原有课程体系一刀切的粗放型教育,直面学生的基础差异、个性差异与需求差异,这样既能够保证教育资源的充分利用,又能够使学生通过学习模块的选择满足多样化的需求。

二、建设丰富的课程教学资源

根据新型结构力学课程内容体系,教学团队完成了课用教材、学习资料和网络资源等教学资源的建设,丰富的课程教学资源方便了教师的教学和学生的学习,并取得了显著的效果。

(一)课用教材

经典结构力学教材“重理论、轻应用”,与专业课程的结合不够紧密,团队主编的教材《结构力学》采用了“主题引导、基本内容、内容小结,联系实际”的结构体系。教材以“应用为主、够用为度”为原则,编写应用技术型本科《结构力学》教材的内容时,特别注重课程体系的系统性。在阐述知识点时,特别注重突出其可读性、应用性、实用性。根据“够用为度”的原则,有的知识是一带而过。比如“简支梁的绝对最大弯矩”这一知识点,由于其仅比跨中截面的最大弯矩稍大一些(5%以内),在设计时常用跨中截面的最大弯矩代替,因此不用去讲述它的具体计算,点到即可,且不影响实际应用,达到繁简适度。

结构力学是专业基础课,基于后续专业课程的要求,教材重点说明了知识点与后续课程的联系,例如:在每章概述和小结部分注明本章知识点的应用和与后续课程的关系,在例题中运用从工程实例当中抽象出来的结构模型,与专业紧密结合,使学生能够更直观地去感受,学会理论联系实际,锻炼了处理实际问题的能力。

(二)学习资料

教学团队编写了与教材配套的学习指导书和习题集,制作了方便学生自学的多媒体课件,学习指导书明确提出了每章的学习目的、要求和基本知识点;然后对该章的重点、难点内容进行了深入浅出的解析,这不但可以帮助学生理解所学知识,而且还在有些地方丰富了教材的内容;最后附上该章的各种类型的练习题,以加深对知识的理解、熟练解析方法和步骤。自学的多媒体课件是讲课用多媒体课件内容的丰富版,学生可以利用手机随时随地地进行预习和复习,在真实地还原课上情景的同时,极大地方便了学生学习。

(三)网络资源

建成了结构力学精品课程,课程资源包括课程信息、基本资源、教学录像、网上答疑、趣味专题和考研专题等板块。学生通过网络课程资源查找资料、进行在线学习,可以快捷地获取大量的课程信息。在满足基础教学要求的同时,开设了“趣味专题”板块,以达到寓教于乐和知识拓展的目的,开设了“考研专题”板块,以达到知识拓展等目的。

经典结构力学课程教学资源一般适用于研究型本科,内容重理论、轻应用,其内容的深度、难度和广度偏大,与专业的结合不够紧密,不适合应用技术型本科教学。编写内容精练、通俗易懂、注重衔接、联系实际的教材,对课程内容的深度、难度和广度都进行调整,精练内容,同时又保持结构力学知识体系的系统性,内容的设置重视基本概念、基本原理的讲解,阐述详细易懂,使学生更容易接受,配合其他学习资料和网络资源等才能适应应用技术型本科教学的要求。

三、运用合适的课程教学方法

传统的结构力学教学是以课堂教学为中心、以理论教学为核心的授课内容,教学中缺乏联系后续课程与工程实际的内容,学生学习存在一定的盲目性,不能完全适应应用技术型人才培养的需要。教学实践中贯彻了“分层次、精基础、重训练、强应用”的教学主线的教学方法,采用了“讲授法、讨论法、案例法、探究法”等多种教学方式。

(一)贯彻了“分层次、精基础、重训练、强应用”的教学主线的教学方法

在实际教学中,根据学生的自身需求,合理安排教学内容,实行分层次教学。将课程内容划分为三个层次:第一个层次是基本知识层次,是所有学生要掌握的内容;第二个层次是提高分析能力层次,是有深造需要的学生要掌握的内容;第三个层次是综合应用层次,是学习能力强、学有余力的学生要掌握的内容。

课堂授课中多数课时采用纯板书的教学手段,这种教学手段能够放慢授课节奏,加强基本理论知识的学习,夯实学生的理论基础。授课过程中讲解大量的例题,课后以书面习题、习题讨论以及网络作业等多种形式加强学生的训练。另外,注重课外答疑、学生反馈,可以及时发现学生中普遍存在的问题。

积极组织开展课外结构力学实践活动,如:江苏省大学生土木工程结构创新大赛、校级“让鸡蛋飞”新型结构设计大赛,开展专题讲座等,搭建了理论知识与实际应用相结合的平台,充分调动了学生的主动性和积极性,重视了学生对知识综合应用能力的培養。

(二)结合了“讨论法、案例法、练习法、探究法”多种教学方法

传统的结构力学教学是以课堂教学为中心、以理论教学为核心的授课内容,教学方法主要以“讲授法”为主,教师讲、学生听,学生大部分时间只能被动地接受知识,学习存在一定的盲目性,不能完全适应应用技术型人才培养的需要。

实际教学中,教师除了适当增加分析讨论课之外,还在结构力学精品课程的网络资源上设置讨论专题。另外,大量地提炼现实生活中已经发生的典型案例,让学生把自己纳入案例场景,通过师生互动,一起分析和讨论,解决案例中的力学问题,了解结构力学理论与实际工程的联系,使学生明确了学习的目的,提高了对课程学习的积极性。

结构力学课程的特点是要多练习、多训练。课上课下、线上线下都会留有一定的习题、测试来夯实学生的基础理论。在参加省级土木工程结构创新大赛、校内的“让鸡蛋飞”结构设计大赛中,启发学生的思维,让其思考其中的力学原理、力学规律,从而探究新的结构模型。另外,结合大量的工程实际案例,搭建理论知识与实际应用相结合的平台,激发学生积极探究工程中力学问题的热情。

一直以来,结合工程实际和培养学生的工程意识被认为是专业课教师的事情,专业基础课教师只注重概念、原理及方法的讲解。通过上述教学方法的改革与实践配合结构力学教学团队为学生开设考研讲座,工程中的力学问题和用力学原理解决工程实际问题等讲座强化了应用的概念,更新了理解,锻炼了队伍,同时增加了学生解决实际问题的途径。

四、总结

传统的结构力学课程内容体系与应用技术型本科高校的培养目标不能相互匹配,存在诸多问题。通过构建新型的课程内容体系、建设与新型的课程内容体系配套的课程教学资源,既能达到一线土木类应用技术型人才培养的目标,也能满足学生个性化和多样化的需求。通过运用合适的课程教学方法,增加了学生解决实际问题的途径,提高了理论联系实际的能力,同时也增强了教师的工程意识,锻炼了教学团队。从2013级土木类专业学生开始落实教学改革与实践,从连续几届学生的使用情况可以看出:落实前,学生听不懂、不会做,期末考试出现大面积不及格的情况;落实后,学生普遍反映“结构力学没有想象的那么难了,没有那么枯燥乏味了”,期末考试成绩的不及格率逐年下降,考研的平均成绩连年递增,学生在校级以上力学和结构创新设计类大赛中屡获嘉奖,工程应用能力也得到了较大提升。综上,基于应用技术型本科土木类专业的结构力学课程教学改革与实践取得了显著的成效。

参考文献:

[1]王振波,乔燕等.结构力学[M].北京:中国建材工业出版社,2014.

[2]龙驭球.结构力学教程[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3]李廉锟.结构力学[M].北京:高等教育出版社,1996.

[4]包世华.结构力学[M].武汉:武汉工业大学出版社,2003.

[5]朱慈勉,等.结构力学[M].北京:高等教育出版社,2003.