穴位埋线治疗腰椎间盘突出症患者的临床观察

邢武军 马跃琨 姬智 秦奎伟 黄德才 范晓云 赵敏

【摘要】 目的:分析穴位埋线治疗腰椎间盘突出症(LDH)患者的临床疗效。方法:选取2017年1月-2018年6月于佳木斯市中医院就诊的LDH患者300例。选取患者脐部乾卦、坎卦、震卦、巽卦以及患侧腰夹脊穴、环跳穴、风市、阳陵泉、殷门、承山穴,埋入2-0号可吸收缝合线。15 d/次,3次为1个疗程,患者接受1个疗程的穴位埋线治疗。评估患者治疗效果、治疗前后的腰腿痛VAS评分以及肌电腓总神经、胫后神经波幅与F波出现率的变化。结果:患者经过1个疗程的穴位埋线治疗后,腰腿痛症状较治疗前明显缓解,VAS评分较治疗前显著降低(P<0.05),患者肌电检测中腓总神经、胫后神经的运动波幅与F波出现率均较治疗前明显升高(P<0.05)。结论:穴位埋线可以有效缓解LDH患者腰腿痛等临床症状,促进下肢神经功能恢复,减少病情复发。

【关键词】 穴位埋线 腰椎间盘突出症 腓总神经 胫后神经

[Abstract] Objective: To analyze the clinical effect of acupoint catgut embedding in the treatment of Lumbar Disc Herniation (LDH). Method: A total of 300 LDH patients admitted to Jiamusi hospital of traditional Chinese medicine from January 2017 to June 2018 were selected. The umbilical cord Qiangua, Kangua, Zhengua, Xungua as well as the affected side waist Jiaji point, Huanxiao point, Fengshi point, Yanglingquan point, Yinmen point and Chengshan point were selected and buried into the 2-0 absorbable suture line. The patients received 1 course of acupoint catgut embedding therapy. The patients treatment effect, VAS score of lumbago and leg pain before and after treatment, amplitude of emg common peroneal nerve, posterior tibial nerve and F-wave occurrence rate were evaluated. Result: After 1 course of acupoint catgut embedding therapy, the symptoms of lumbar and leg pain were significantly relieved, VAS score was significantly lower than before treatment (P<0.05), and the motor amplitude and f-wave occurrence rate of the common peroneal nerve and posterior tibial nerve in the electromyographic test were significantly higher than before treatment (P<0.05). Conclusion: Acupoint catgutting can effectively relieve the lumbar and leg pain and other clinical symptoms in patients with lumbar disc herniation, promote the recovery of lower limb nerve function, and reduce the recurrence of the disease.

[Key words] Acupoint catgut embedding Lumbar disc herniation Common peroneal Nerve posterior tibial nerve

First-authors address: Jiamusi Chinese Medicine Hospital, Jiamusi 154002, China

doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2019.34.021

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)主要指腰椎间盘纤维环因各种原因发生不同程度的断裂、破裂,髓核向外凸出,甚至突入至椎管内,压迫患者的硬脊膜、脊髓、脊神经根以及马尾神经等神经组织,并因此引起患者出现腰痛、下肢放射痛、腰腿部活动受限,下肢麻木感,下肢皮温降低以及间歇性跛行等一系列临床症状与体征。有研究表明,LDH是引起中老年人与部分重体力劳动者腰腿痛与腰部活动受限的重要病因。但是由于近些年人们的生活习惯发生明显变化,缺乏健康的体育锻炼,不良的坐姿以及久坐的工作環境使LDH的发病率不断升高,患病年龄逐年降低,并呈现出某些工种中集中发病的特点。最新的数据表明,大约有1%的人口患有不同程度的LDH,男性的发病率约为女性的2~3倍,20~30岁取代了原有的中年人群,成为LDH发病率最高的年龄段[1-2]。目前西医对LDH的临床治疗除了进行全椎板切除术、椎体融合术、椎间盘镜微创手术等手术治疗外,仅有椎间盘牵引治疗、红外线照射以及热疗等保守治疗方法。而Weber[3]对接受手术治疗与保守治疗的LDH患者长达10年的远期随访也发现,两者之间并无显著差异。无论是接受手术治疗还是保守治疗,LDH患者的复发率仍高达5%~19%,严重影响着患者的生活质量[4-5]。传统中医理论中虽无LDH的病名,但是根据患者的临床症状,现代医家多将其归入祖国医学的“腰痛”“腰腿痛”等辨证论治。“腰痛”的发生与发展与患者脏腑、气血、经络的功能失调有密切联系,或因外感风寒湿邪,痹阻经络;或因脏腑精气亏虚,经脉失养;或是外伤劳损气血不畅,经络瘀阻,最终发为“腰痛”一病。除了常规的热敷、牵引等保守治疗方法外,中医还可采用中药、针刺、艾灸、推拿,穴位贴敷等治疗手段,很大程度上缓解了LDH患者的临床症状,减少复发。穴位埋线是近些年逐渐兴起的一种针灸治疗手段,通过将可吸收医用缝合线植入对应腧穴,发挥持续的刺激作用,进一步提高腧穴的良性调节作用,发挥治疗效应。有大量研究表明穴位埋线不仅可以有效解除LDH患者神经根压迫,消除神经根炎症,调节免疫功能,增强关节稳定性,减少复发[6]。本研究在原有研究的基础上进一步分析脐部与相关经穴埋线疗法对LDH患者的临床疗效,探讨穴位埋线治疗对患者神经根压迫,缓解临床症状,减少LDH复发的具体疗效[6-7]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年1月-2018年6月于佳木斯市中医院就诊的LDH患者300例。(1)诊断标准:①患者出现腰痛及下肢痛,并且疼痛呈腰骶神经根分布区域,下肢痛多重于腰痛为症状典型;②患者出现2种及以上的神经功能障碍的临床表现,例如肌肉萎缩、肌力降低、感觉异常以及神经反射异常等;③直腿抬高试验或股神经牵拉试验等神经根张力试验阳性;④并且出现对应的影像学改变者即可诊断为LDH[2,8]。(2)纳入标准:①符合LDH诊断,并且未经手术治疗者;②年龄在20~70岁;③经肌电图检测发现腓总神经或胫后神经功能异常;④患者自愿接受本研究方案与穴位埋线的治疗手段。(3)排除标准:①中央型椎间盘脱出,并出现严重的肌肉瘫痪或大小便功能障碍者;②患有糖尿病、难以控制的高血压、腰椎肿瘤、结核,以及处于感染性疾病的急性期者;③妊娠以及处于哺乳期的女性;④患者有皮肤感染,蜂窝组织炎以及晕针者。其中男212例,女88例,男女比例2.41︰1;患者年龄在20~70岁,平均(46.81±14.14)岁;LDH病史1~7年,平均(3.88±1.90)年。患者中工作为文职的157例,学生68例,个体户19例,工人24例,农民32例。患者及家属均知情同意本研究,本研究已经本院伦理委员会批准。

1.2 方法 穴位埋线治疗:选取患者脐部乾卦、坎卦、震卦、巽卦以及患侧腰夹脊穴、环跳穴、风市、阳陵泉、殷门、承山,皮肤常规使用碘伏消毒后,取8号一次性埋线针装入2-0号可吸收外科缝线5 mm,沿脐壁向四周水平刺入,约2.5 cm,一边推针芯一边退针,使得线段埋入预定穴位的皮下组织中。15 d/次,3次为1个疗程,患者均接受1个疗程的穴位埋线治疗。

1.3 观察指标及判定标准 观察比较治疗前后VAS评分:分别于治疗前与1个疗程后采用视觉模拟评分法(VAS)对患者下肢与腰部疼痛进行评估。VAS评分详细操作:在纸上画出一条长10 cm的直线,并在每1 cm标注一个刻度。直线最左端记为0,代表无疼痛,直线最右端记为10,代表最剧烈的疼痛。让患者根据自身感受在VAS评分直线上选择对应的分数。

观察比较治疗前后下肢神经功能改善情况:采用肌电-诱发电位仪评估患者治疗前后腓总神经与胫后神经波幅以及F波出现率的变化。肌电检测应控制室温在20~25 ℃,以检查患侧肢体为主,嘱患者取仰卧位或俯卧位,腰部及下肢放松[9-10]。运动波幅检测采用矩形脈冲电流刺激,脉宽100~200 ms,频率1 Hz,刺激电流时限0.1~0.5 ms;F波检测采用矩形脉冲电流刺激,采用超强刺激,脉宽0.2 ms,频率0.7 Hz,扫描速度5 ms/cm。

治疗结束后根据患者的临床症状改善情况以及检测结果确定临床疗效。临床缓解:患者临床症状基本消失,腓总神经与胫后神经运动波幅的改善水平在90%以上;显效:患者临床症状明显缓解,腓总神经与胫后神经运动波幅的改善程度70%~90%;有效:患者临床症状有所缓解,腓总神经和胫后神经运动波幅的改善在30%~70%;无效:患者临床症状无明显改善,腓总神经与胫后神经的运动波幅改善不足30%。总有效率采用尼莫地平法计算,总有效=临床缓解+显效+有效。

1.4 统计学处理 本研究采用SPSS 17.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用(x±s)表示,治疗前后比较采用配对样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗前后疗效比较 300例腰椎间盘突出症患者中有52例达到临床缓解,显效119例,有效103例,无效26例,总体有效率达91.33%。

2.2 患者治疗前后VAS评分比较 治疗前患者VAS评分为(5.97±1.10)分,治疗后该评分为(2.94±1.30)分,说明患者腰部与下肢疼痛的症状在治疗后有不同程度的缓解,与治疗前比较差异有统计学意义(t=30.544,P<0.001)。

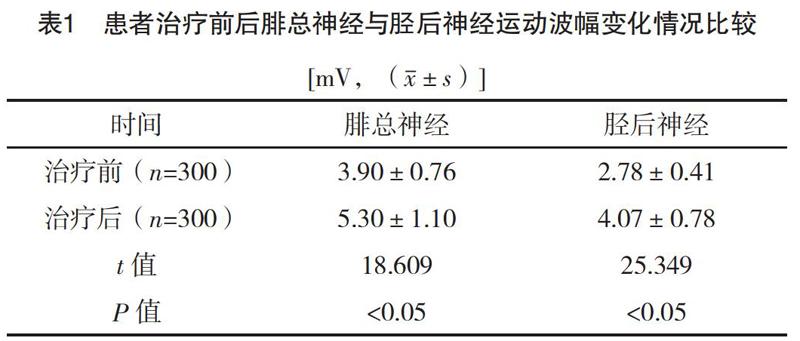

2.3 患者治疗前后腓总神经与胫后神经运动波幅变化情况比较 经过1个疗程的穴位埋线治疗后,患者肌电检测中腓总神经与胫后神经的运动波幅均较治疗前明显升高,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.4 患者治疗前后腓总神经与胫后神经F波出现率比较 患者经过1个疗程的穴位埋线治疗后,肌电检测中腓总神经和胫后神经的F波出现率均显著提高,与治疗前相比差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.5 典型病例 患者,女,74岁,2018年5月5日来诊。5年前患者于劳累后出现腰部疼痛,活动受限,伴左下肢放射痛,休息后前述症状可缓解。发病至今上述症状间断发作,劳累及受凉后加重,曾于2017年9月在本院住院治疗,诊为LDH,即予毫针针刺治疗2周后症状明显改善。患者半月前再次劳累后出现腰背部疼痛,腰部活动受限,难以转侧,伴左下肢放射痛,延至小腿外侧,行进困难,于门诊进行针刺治疗后症状无明显缓解,查腰椎核磁示:L3~4、L4~5椎间盘膨出伴椎管狭窄。患者入院后予脐部震卦、巽卦、乾卦、坎卦以及患侧腰夹脊穴、环跳穴、风市、阳陵泉、殷门、承山穴位埋线治疗,患者症状明显改善。后期随访患者,症状至今未复发。

3 讨论

LDH是造成中老年人以及部分重体力劳动者腰腿痛,腰部与下肢活动受限,甚至丧失劳动能力的重要疾病。随着近年来人们的生活习惯与工作环境的变化,LDH发病率逐年递增,并呈现出低龄化的发展趋势。由于长时间的不良坐姿,缺乏适当的体育锻炼等原因,使越来越多的青年人患有LDH、颈椎病以及其他颈腰椎退行性疾病,严重影响着他们的日常生活与工作。

现代医学认为LDH主要是腰椎间盘纤维环破裂、断裂,导致髓核突出或脱出,压迫脊髓与神经,进而导致患者出现腰痛、下肢放射痛、活动受限等一系列症状与体征[11]。除了相关的手术缓解神经压迫症状外,仅有腰椎间盘牵引治疗、热疗、红外线照射等常规物理疗法。这些治疗手段虽然能在一定程度上缓解患者的临床症状,但是此类治疗方案很难在长时间内维持疗效,患者仍旧面临着较高的复发可能。

中医传统认识中并无LDH一病,但是现代医家根据LDH患者的临床症状,常将该病归入“腰痛”“腰腿痛”“痿证”“痹症”等病辨证论治。中医认为本病的发生发展与脏腑亏虚,经络不畅,气血阻滞等密切相关。患者或因外感风寒湿热之邪,痹阻经络,筋脉拘挛而见腰腿疼痛[12]。《素問·六元正纪大论》中同样论证了外感邪气会引起患者腰腿疼痛的临床表现。二者肝肾不足,精气亏虚,筋骨失养,同样可以导致患者出现腰腿痛的临床症状。正如《素问·脉要精微论》云“腰者,肾之府,转摇不能,肾将惫矣”,腰痛以及腰部活动障碍与肾具有密切的联系。因肝主筋、肾主骨,或因先天不足,或后天劳伤,患者肝肾精血不足,筋骨失养,不荣则痛。因此程钟龄在《医学心悟》中云“大抵腰痛悉属肾虚”。此外劳伤太过,养护不佳,或遭受外伤同样可以引起患者腰腿部气血阻滞,经络不畅,不通则痛。张景岳在《景岳全书》中对此类腰痛同样有相关论述。

在LDH的治疗上,中医一直强调内外兼治,动静结合。在传统中药内服的基础上结合针刺、艾灸、推拿、穴位贴敷等多种中医特色外治法,在要求患者平卧静养的同时进行适当的活动,共同促进患者恢复。穴位埋线疗法是近年来逐渐兴起的一种新型中医治疗手段,它在中医针灸理论的基础上利用羊肠线可自行吸收的特点,对特定腧穴发挥长期持续的刺激,最终达到疏通经络,调畅气血,平调阴阳的良性双向调节作用。有大量的临床研究表明,穴位埋线可以进一步放大针灸对LDH患者的治疗作用,持续刺激腧穴,有效疏通LDH患者局部经络气血,调畅气机,发挥很好的治疗作用[7,13-18]。

本研究通过对300例LDH患者进行穴位埋线治疗,进一步分析脐部乾卦、坎卦、震卦、巽卦以及患侧腰夹脊穴、环跳穴、风市、阳陵泉、殷门、承山穴位埋线治疗LDH的临床疗效。采用VAS评分与肌电检测腓总神经与胫后神经波幅以及F波出现率来评价患者治疗前后腰腿部疼痛的症状与下肢神经功能改善情况,进而评估穴位埋线的临床疗效。研究发现,经过1个疗程的穴位埋线治疗后,患者腰部与下肢的疼痛明显缓解,有171例腰部疼痛症状较治疗前显著改善,其中有52例疼痛基本消失,日常生活工作不受影响。治疗后患者腓总神经与胫后神经的波幅、F波出现率均明显升高,说明经过1个疗程的穴位埋线治疗,患者神经压迫情况明显改善,下肢神经功能逐渐恢复。

现代研究发现穴位埋线具有即时刺激效应,直接刺激腧穴相应的神经节段,促进神经的正常功能的恢复[19-21]。可吸收线的异体蛋白效应和应激效应也在一定程度上促进了局部组织的新陈代谢,加速血液循环和组织修复。此外,穴位埋线对腧穴的持续刺激,也可以通过相应经络发挥疏通经络,调和气血,平调阴阳,恢复脏腑正常功能,发挥对LDH的治疗效应。

总的来说,LDH严重影响着患者的日常生活与工作,常规的保守疗法与手术治疗虽能较好地改善患者的临床症状,却不能有效地减少症状的复发。穴位埋线治疗作为一种中医特色疗法,对LDH患者具有较好的治疗效应,有效缓解患者的临床症状并改善下肢神经功能。此外,穴位埋线治疗还能通过其对腧穴的持续刺激,在很长的一段时间里维持疗效,减少复发。因此,穴位埋线疗法对LDH患者具有较好的临床疗效,值得进一步在临床上推广应用与深入研究。

参考文献

[1]胥少汀,葛宝丰,徐印坎.实用骨科学[M].北京:人民军医出版社,2012:2042-2062.

[2]刘哲.针刺腰夹脊穴与背俞穴对腰椎间盘突出症临床疗效及肌电图影响的对照观察[D].济南:山东中医药大学,2016.

[3] Weber H.Lumbar disc herniation.A controlled,prospective study with ten years of observation[J].Spine,1983,8(2):131-140.

[4]刘凤松.腰椎间盘突出症术后复发的临床研究[D].天津:天津医科大学,2014.

[5]吴萍,周逸伦,徐铭阳,等.穴位埋线法治疗腰椎间盘突出症疗效的系统评价 [J].中国中医急症,2017,26(8):1330-1332,1375.

[6]张选平,贾春生,王建岭,等.穴位埋线疗法的优势病种及应用规律[J].中国针灸,2012,32(10):947-951.

[7]许南华,姬俊强,苏聪,等.针后穴位埋线在腰椎间盘突出症巩固治疗中的应用[J].山西中医学院学报,2019,20(1):56-57.

[8]胡有谷.腰椎间盘突出症[M].北京:人民卫生出版社,2004:184-185.

[9]鲁祖能,曾庆杏,李承晏,等.实用肌电图学[M].北京:人民卫生出版社,2005:320-335.

[10]邹晖.肌电图检查腰椎间盘突出症患者的效果研究[J].中国实用医药,2018,13(25):23-25.

[11]熊富山.针灸结合牵引治疗腰椎间盘突出症41例临床分析[J].中外医学研究,2017,15(5):43-45.

[12]尹世容.针灸结合推拿治疗腰椎间盘突出症的综合效果观察[J].中外医学研究,2017,15(9):103-104.

[13]文玉茵.穴位埋线结合平刺法治疗腰椎间盘突出症疗效观察[D].南京:南京中医药大学,2019.

[14]范桢亮,盛紫阳,景煊峰,等.自噬对慢性肾损伤双重调控作用[J].辽宁中医药大学学报,2019,21(7):97-101.

[15]白桂珍.小针刀结合穴位埋线治疗腰椎间盘突出症临床疗效观察[J].实用中西医结合临床,2019,19(2):74-75.

[16]程世忠.穴位埋线治疗腰椎间盘突出症临床分析[J].实用中医药杂志,2018,34(7):841-842.

[17]岳红梅,曾林,黄子亮.温针法联合新型穴位埋线治疗腰椎间盘突出症疗效观察[J].辽宁中医杂志,2018,45(12):2641-2644.

[18]范桢亮,杨乔瑞,于珊珊,等.腺苷信号通路在肾纤维化中调节作用[J].辽宁中医药大学学报,2019,21(3):177-181.

[19]霍金,赵冏琪,袁永,等.穴位埋线疗法作用机制的研究现状[J].中国针灸,2017,37(11):1251-1254.

[20]魏玉婷,曹朝霞,李小娟,等.穴位埋线疗法的分子生物学机制研究进展[J].中华中医药杂志,2019,20(8):3633-3636.

[21]杨莎莎.穴位埋线对变应性鼻炎大鼠的神经免疫调节机制探讨及相关体外细胞实验研究[D].成都:成都中医药大学,2018.

(收稿日期:2019-10-09) (本文编辑:周亚杰)