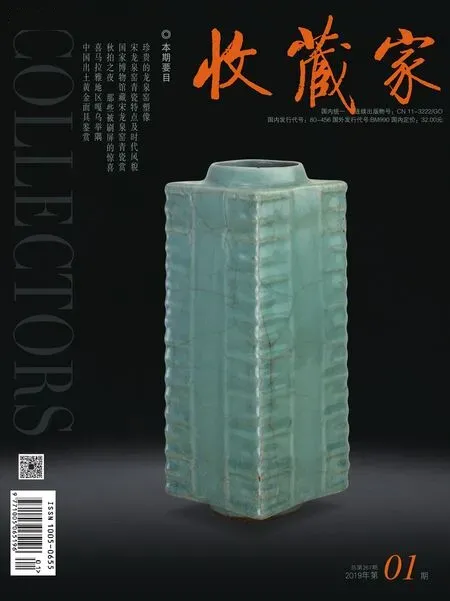

小残卷斋藏碑帖选刊(八)

□ 孟宪钧

《西狭颂》

全称《汉武都太守李翕西狭颂》,简称《西狭颂》,又称《李翕碑》《惠安西表》等。

《西狭颂》刻于东汉灵帝建宁四年(171),位于今甘肃成县城西13公里的天井山栈道的摩崖上。整个摩崖刻石由篆额、刻画、题记、颂文、题名组成。近年有学者撰文称“惠安西表”四字并非篆额,而另有他意,故不能将该碑简称为“惠安西表”。可备一说,并未取得学者共识。

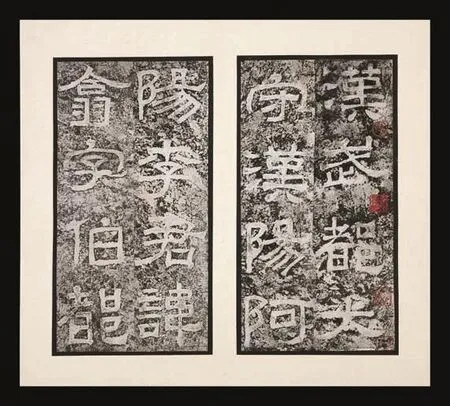

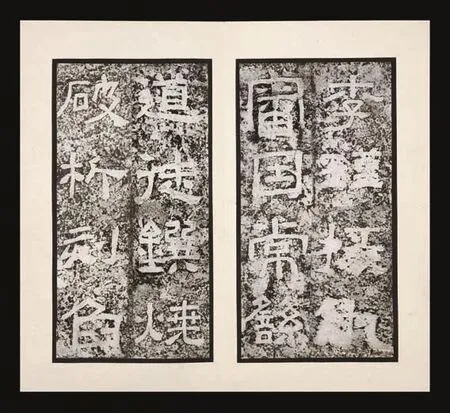

西狭颂刻石的总高约3米,宽约5米,其中颂文20行,行20字。颂文的上方是篆文“惠安西表”大字,旧或称篆额。颂文右侧是“五瑞图”及题记,刻绘了黄龙、白鹿、嘉禾、木连理、甘露降及承露人等。因其有“黄龙”二字,故旧俗又称之为“黄龙碑”。颂文左侧为题名。颂文主要记述了东汉武都太守李翕的生平事迹,歌颂了他修建栈道为民造福的德政。刻石题名中有明确署名,知颂文撰写及书丹均出自仇靖之手。此碑旧拓本未能全拓,或遗“惠安西表”四字,或遗“五瑞图”,多仅拓题记以及题名。

《西狭颂》自宋以来即有著录。其历代主要著录有:

宋代洪适《隶释》;明代《金石古文》、曹昭《新增格古要论》;清代翁方纲《两汉金石记》、王昶《金石萃编》、洪颐煊《平津读碑记》、王念孙《汉隶拾遗》、赵绍祖《古墨斋金石跋》、武亿《金石三跋》、朱士端《宜禄堂收藏金石记》、方朔《枕经堂金石书画题跋》、梁章钜《退庵题跋》;近人罗振玉《雪堂所藏金石文字簿录》、方若《校碑随笔》、欧阳辅《集古求真》、李根源《景邃堂题跋》等。

《西狭颂》作为摩崖,书法字体明显较一般汉碑隶书大。字体宽博方正,气息雄深浑厚,具有较高的书法艺术价值。前人将其与陕西汉中的《石门颂》、甘肃略阳的《阁颂》并称为“汉碑三颂”。前人评价也多不吝溢美之词。清人方朔评曰:“字大纵横不下三寸,宽博遒古。”杨题跋称:“细玩结体,在篆隶之间,学者当学其古而肆,虚而和。”杨守敬《平碑记》云西狭颂“方整雄伟,首尾无一缺失,犹可宝重。”梁启超称西狭颂“雄迈而静穆,汉隶正则也。”

西狭颂拓本 小残卷斋藏

西狭颂拓本 小残卷斋藏

西狭颂拓本 小残卷斋藏

西狭颂拓本 小残卷斋藏

正由于西狭颂的书法艺术之高,后人不乏学习传承者。清代学习西狭颂成就最高者当推清代中期隶书大家伊秉绶。伊秉绶古朴高雅的书风,宽博雄健的气势,显然得到了西狭颂的精髓。其他如何绍基、杨、罗振玉等书法名家也都有师法西狭颂的踪迹。

西狭颂明拓本极为罕见。据前人考据字诀称乃十一行“创楚”之“创”字口部中有小墨痕者,可称明拓。而此种拓本数十年间曾无一见。

张彦生先生《善本碑帖录》云:“见旧拓本多是水墨拓,字瘦有力,十一行‘创’字左下口中有墨,似拓下所致,不像石不损,创下口有涂墨充旧拓。道光拓本三行‘是’字末笔不连不花。”

王壮弘先生在《崇善楼笔记》中记载一本,云:“明拓《西狭颂》极少见,况整纸拓本。此拓略有残损,‘创楚’之‘创’之口部有小黑块,为皮纸浓墨拓本。明拓《西狭》实不多觏,今见整幅,诧为稀有。为友人郭若愚君收得,内有‘庞芝阁’等印记,为庞氏旧藏。今郭君亟欲装裱成册,余以为汉碑明拓整纸本极为难得,力阻之,然也不能强他人之趣耳。”此段记录,颇存故实,因录之以飨同好。

西狭颂拓本唐云跋 小残卷斋藏

此本余曾寓目,记得大约是2005年嘉德大拍,曾经面世,旧拓整本,略有小残,浓墨皮纸,中有无知妄人信笔涂鸦,品相不佳。“创”字口部不损,其时囊中羞涩,未敢问津。如果该本定为明拓,当是今生惟一一见,惜不知其本今流落何处。

王壮弘先生在该书中又记载一本。题《武都太守李翕西狭颂(郑斋旧藏)》。文曰:“剪裱本淡墨精拓,前有沈树镛、赵之谦、笠主人三签。内有‘沈均初’‘觉任’‘建卿’‘中鸾珍赏’‘林氏小桐馆印信’等印记,白棉纸淡拓,似夹纱,字画如浮水粼上,飞动自在,佳拓也。为费念慈旧藏,验诸纸墨似康熙初期拓本(创字口部也损),此册并‘高’字未挖本《石门颂》同时收得。”

此册现藏小残卷斋,大约十年前得于沪上唐云先生旧藏。

此册开本阔大,楠木帖面,高37、宽20厘米。根据纸墨判断,以及唐云先生碑后题跋,可知为唐云先生80年代重新装治。

碑之扉页有三签,依时代先后为:

一、

西狭颂

碑阴附后

道光元年六月

笠畊题

钤印三方,一为“邿盦”白方,一为“笠畊主人”朱方。

笠畊,未知何人,待考。

二、

西狭颂

同治三年上元甲子正月之吉

均初同年属

赵之谦题眉

钤印一方“赵之谦写金石文字记”白方。

三、

西狭颂 一九八〇年一月二日 题于杭州

钤印二,“唐云”白方,“大石斋”朱圆。

册内首末叶藏印颇多,依次计为:“大石斋”朱圆、“沈树镛”朱方、“中鸾珍赏”朱方二次、“沈树镛郑斋校藏金石书籍印”白长方、“觉任收藏金石书画”朱方、“唐云”白方、“均初所得秦汉六朝文字”朱长方。

册后有唐云先生长跋,录文如下:

右汉仇靖书西狭颂。字画较所见拓本肥大锋利。“创楚”句之“创”字下“口”内方块若隐若显,殆以石处未及施墨之故。旧拓本此处微有黑点,论者每据有无黑点断新旧,乃属未妥之见。盖摩崖刻石,高低不平,上墨亦有轻重之别,未可仅以点画存阙邃定拓本之先后也。审为三百年前旧物耳。此本经沈均初、费屺怀递藏。册中有沈氏印识三方并赵叔题签。由以见诸家珍重如此。均初生当道咸间,以精鉴赏、富藏石墨甲江南,其与屺怀有戚谊,故身后所藏悉归费氏。厥册原为邑中翁闿运氏所得,嗣归大石斋。爰以百年前装池未善,旧裱复有文字倒置处,因请黄怀觉君为之重装一过,并附记百年间此本授受经过如此,杭人唐云识于一九八六年十一月十日。

铁岭王贵忱谨录于大石斋三楼。

钤大石斋(朱方)。

根据以上题签、藏印、题跋,似乎可以得出以下几点意见:

1.此拓流传有绪,唐云先生称为300年前旧物。王壮弘先生称为康熙初期拓本,信然。堪称传世不为多见之善本佳拓。众所周知,明以前人皆重帖学,文人学士不尚碑版,至清代金石学大兴,碑刻方得世人重视。故汉碑清初拓本已属最早最佳拓本。

2.此拓递传经过脉络清晰。初为碑帖收藏大家沈树镛旧藏。按沈氏上海川沙人,乃近代海上书画大家吴湖帆之外公。沈氏收藏碑帖既精且富,且沈氏与赵之谦相友善,沈氏藏碑帖,多经赵之谦题签题跋。当代碑帖收藏大家孟宪章先生曾亲口对我说,当年启功先生与孟先生曾有约定,欲仿赵之谦、沈均初二人的故实,为老友孟宪章题写碑帖,或题签,或题跋。故孟宪章先生中年以前所获善本碑帖,多有启功先生题签题识。后两位先生年事渐高,孟先生购买碑帖也少了,启功先生声名日隆,也无多题写碑帖了。

3.唐云先生是海上著名书画大家,享有盛誉。其实唐云先生还是一位顶级的碑帖鉴赏大家。唐云先生虽无碑帖研究的专著,但从其藏品可以窥见一斑。唐云先生身后,碑帖流传于世,以余所见,皆为精善之本。其中如石门颂、史晨碑、玉版十三行、封龙山颂、水拓瘗鹤铭、范式碑、刁遵墓志等等,不胜枚举。此外,唐云先生所藏文房用品,如笔墨纸砚、印章、紫砂等等,无不精妙。可见其人眼力之高,趣味之雅。

杨淮表纪

《杨淮表纪》又作《杨淮表记》,全称《司隶校尉杨淮从事下邳杨弼表记》,又称《杨伯邳碑》《杨厥碑》《卞玉过石门颂表纪》等。

东汉熹平二年(173)黄门卞玉撰文,刻立于陕西褒城(今勉县)石门西壁摩崖南侧。晚于《石门颂》26年。现存汉中博物馆,为著名的“汉中十三品”之一。

此石历代皆有著录,其主要者有:宋人洪适《隶续》;清人翁方纲《两汉金石记》、王昶《金石萃编》、翁方纲《复初斋文集》、洪颐煊《平津读碑记》、王念孙《汉隶拾遗》、赵绍祖《古墨斋金石跋》、方朔《枕经堂金石书画题跋》;近人罗振玉《雪堂所藏金石文字簿录》、方若《校碑随笔》等。

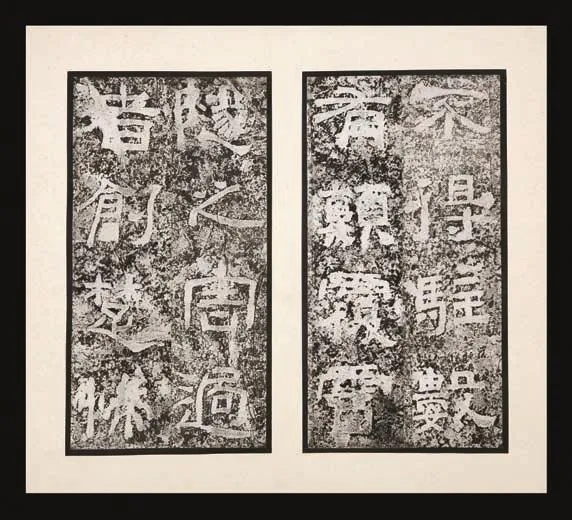

《杨淮表纪》属摩崖书,与《石门颂》俱在石壁的同一侧。《石门颂》在北,《杨淮表纪》在南。《杨淮表纪》书体为隶书,共计7行,每行25~26字不等。其用笔高古浑厚,多存篆籀遗意。结字收放自如,布势纵横矫健,深得后世好评。康有为在《广艺舟双楫》中评《杨淮表纪》时说,其书法“润泽如玉,出于《石门颂》,而又与《石经·论语》近,但疏荡过之,或出中郎之笔。真书之《爨龙颜》《灵庙碑阴》《晖福寺》所师祖也。”

《杨淮表纪》传世未见明拓本。所见最早拓本为清初或称乾隆前拓本。其特征是白棉纸,淡墨拓。同一时期的汉碑名品如《大开通》《石门颂》《西狭颂》等摩崖刻石都具备这一特征。

另外从考据字的特点来看,清初或称乾隆前拓本均缺第10行首字“黄门”之“黄”字。这一特点可从文献记载上得到重要的佐证。

首先,翁方纲《两汉金石记》卷13著录《杨淮表纪》全文,第7行“黄门”之“门”上空缺。按翁氏之书成于乾隆五十四年(1789),可见其时翁氏所见之本并无“黄门”之“黄”字。

第二,咸道间别下斋刊本,清人诸城王森文之《石门碑释》,亦收有《杨淮表纪》,该书称《杨伯邳碑》,其释文第7行亦无“黄门”之“黄”字。

王森文(1758~1823),字吉农,号春林,山东渚城人,清初山东名士王成祉之次子。嘉庆十二年任兴安府安康知县。与郑廉合作,纂修了《安康县志》20卷。嘉庆十五年,王森文调任汉中府略阳县知县,公务之余,对石门石刻悉心探究,最后写成了《石门碑释》一书。此书是保存至今的第一部石门石刻文献,具有非常重要的价值。

第三,罗振玉《雪堂所藏金石文字簿录》,第33页著录《司隶校尉杨淮表纪》阮文达公旧藏本。

罗氏曰:此不存字新旧本不殊。惟末行“黄门”之“黄”字,嘉道以后拓本始有之。以前拓本皆失拓。予尝于亡友刘铁云许见汪容甫藏明拓本亦然。故《两汉金石记》“门”字上缺一字,此字“黄”字失拓,乃乾隆以前拓本也。

近人方若《校碑随笔》云:杨淮表纪“旧拓本末行无‘黄门’之‘黄’字,翁氏《两汉金石记》阙之。王氏《金石萃编》补足之。今据拓本‘黄’字固未泐,盖当时遗拓也。旧拓本遗拓‘黄’字,不奇。”按《两汉金石记》刊于乾隆五十四年(1789),《金石萃编》刊于嘉庆十年(1805)。

又王壮弘先生《增补校碑随笔》云:“乾隆前拓本,‘黄门’‘卞玉’四字完好。然此四字往往失拓。近百年拓本‘黄’字只存上半,下半裂损。”

杨淮表纪拓本叶毓荣题跋 小残卷斋藏

杨淮表纪拓本题签 小残卷斋藏

杨淮表拓本 小残卷斋藏

杨淮表拓本 小残卷斋藏

又上世纪80年代启功先生主编之《中国美术全集·书法篆刻编·商周秦汉卷》所收杨淮表纪图像,整纸本和剪裱表,均为淡墨本,“黄”字失拓本。

综上所述,自清乾隆至近代以至现当代,学者一致认可《杨淮表纪》乾隆前拓本均失“黄”字。那种认为存“黄”字为早期拓本的观点是站不住脚的。

小残卷斋所藏《杨淮表纪》为白棉纸,淡墨拓本,与旧拓本《石门颂》同时所获。为上海书法名家任政先生旧藏。有任政先生及其后人的钤印。该碑开本阔大,高42、宽25厘米。罗纹纸精裱,展卷吸人睛目。

展卷有旧人签题:汉杨淮生平表纪碑,甲戌冬日,燮生标目。

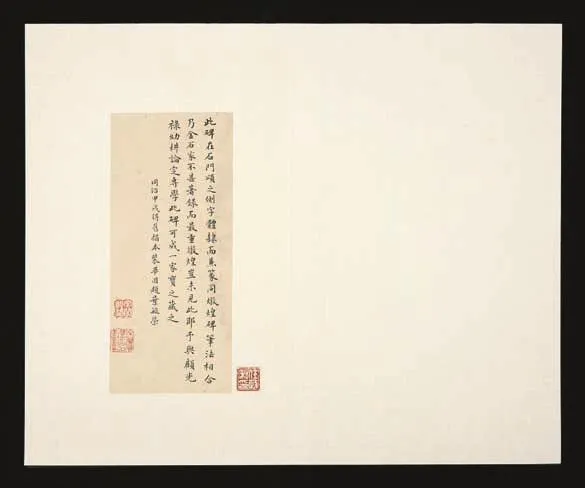

次叶有题跋一则,文云:

此碑在石门颂之侧,字体隶而兼篆,同敦煌碑笔法相合,乃金石家不甚著录而最重敦煌,尝未见此耶!予与顾光禄幼耕论定,专学此碑,可成一家,宝之藏之。

同治甲戌得此拓本,装毕因题。

叶毓荣

钤“宋阁眼福”白方、“宋阁赏鉴金石书画章”朱方。

按同治甲戌即同治十二年(1874),可知为百多年前装治,“敦煌碑”即裴岑纪功碑之别称。

遗憾的是以上题签、题跋者以及文中涉及人物均未考出,有俟异日。