历史的温度

——改革开放展览中的大历史情结和小人物光辉

文/吴翠明

2008年,中国改革开放30周年,“深圳改革开放史”展览(“第八届全国博物馆十大陈列展览精品”之一)面世。2018年,中国改革开放40周年,“大潮起珠江——广东改革开放40周年”展览面世。这两个展览,背后隐藏了许多普通建设者艰苦卓绝的奋斗历程、热心市民大公无私的捐赠义举、深博人呕心沥血的征集故事,他们在这段光辉历史中,共同书写了属于小人物的“中国梦”。

一、把握小人物命运与大时代脉搏的共振

何为好的藏品、好的展品,难以用一个统一标准来衡量,普通观众和文博业界人士之间的认知存在着巨大差异。香港历史博物馆总馆长丁新豹曾经在一次学术讲座上提及一件趣事,给人启迪:香港历史博物馆曾对常设展览做过测算,计算观众在每组展品前观看的平均时长。观众在一件镇馆之宝(青铜器)前驻足停留观看的时间大约是7秒左右。观众驻足观看平均时间最长的是20世纪50年代“石硖尾大火”后香港政府建的徙置屋的一组展品,观众在该复原场景前逗留的平均时长约为两分多钟。1953年12月25日,香港石硖尾突发大火,受灾民众近六万人,后来香港政府开始修建徙置屋,早期条件很差,七八人的家庭,只能拥挤在11平方米的小房子里。香港观众对这组简陋的展品普遍非常感兴趣,喜欢在这里回忆、交流并拍照留念。

为了反映改革开放初期深圳人的生活,深圳博物馆征集了一位自1951年起就在深圳工作定居的张世烈老人在东门家中的全套家居用品,并在“深圳改革开放史”展览中按原貌复原,这些带有七八十年代生活印记的旧家具、旧电器、老物件,引起了观众的强烈共鸣,尤其是从那个时代走过来的观众更加倍感亲切,很多人在这里驻足、拍照。

以上两个例子表明,藏品征集,尤其是当代实物征集,文博界应该有新思路。改革开放实物收藏不同于文物收藏,更有别于社会上的古董收藏,它的侧重点不在于市场价值,而在于它的时代性和典型性。那些具有鲜明时代烙印,能反映某个历史大事件的,或者携带一代人的生活记忆、历史信息的实物,貌似寻常,但往往能在展览中大放异彩,弥足珍贵。

经验丰富的征集工作者往往对此有着敏锐的嗅觉。笔者和同事某次接收了一位深圳市民捐赠的一批实物藏品,总账张珑老师(深圳博物馆最早专职从事改革开放藏品征集的老员工之一)在里面发现了几盒粤语和普通话对照的磁带,得知是该市民从内地某省移民到深圳初期,为了求职和社交更有优势,购买教材自学广东话,张珑老师说,这就是千千万万孔雀东南飞的深圳外来移民努力融入广东社会、广东文化的有力物证。

二、体现小人物故事与大历史事件的共情

“深圳改革开放史”和“大潮起珠江——广东改革开放40周年”两个展览,都采用了大历史叙事,大量采用了实物、照片、文件、图表、雕塑、模型、沙盘、油画、视频、投影、触摸屏、科技互动等展览手段,以史料为主,以宏观叙事为主,具有很强的说服力。这些史料和数据虽然具有权威性,但往往会比较枯燥,普通观众会有距离感,为了让观众更有亲切感和代入感,策展人又穿插点缀了几处复原场景,笔者称之为“讲故事”。

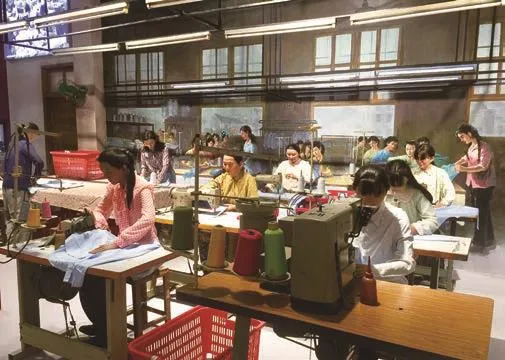

图一 20世纪80年代广东某制衣厂复原场景

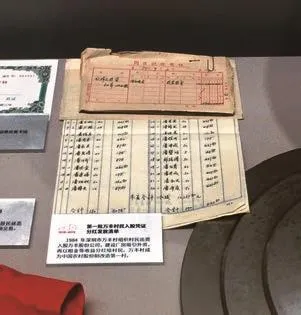

图二 第一批万丰村民入股凭证及分红发放清单

图四 蓝鲸一号模型

图五 20世纪80年代广东某百货商场复原场景

图三 华龙一号模型及主控室复原

以“深圳改革开放史”为例,为了反映特区最早的一批建设者基建工程兵艰苦开拓的历史,展览复原了一个基建工程兵工棚的艺术场景,以浪漫主义的手法,生动再现了基建工程兵在一个窄小的工棚里生活、休闲、娱乐的状况,体现了他们在“人在床上睡,水在地下流”的艰难岁月中的豁达乐观的革命主义精神面貌,仿佛让人们回到了那个激情燃烧的岁月。

在工棚的对面,是国贸大厦建设的场景复原,生动准确地表现了开创时期深圳城市建设万马齐嘶的宏大场面,再现了国贸大厦三天一层楼的“深圳速度”和那段史诗般的历史。

“大潮起珠江——广东改革开放40周年”也以场景复原的形式“讲故事”,再现典型历史画面,如80年代的制衣厂车间、百货商场、广州高第街服装批发、广州的音乐茶座等等。改革开放前期,“三来一补”(来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易)企业、乡镇企业在广东经济领域占有重要地位,策展人员拟复原一个80年代珠三角的制衣厂场景。征集人员在珠三角地区已经征集到一些80年代制衣厂的藏品,比如牌匾、营业执照、产品、历史照片等,但要撑起一个完整的场景,还是远远不够。虽然可以采用道具复制的方法,但征集人员还是希望能找到有历史感的原物。经过走访和调查,征集人员发现由于珠三角地区发展太快,80年代的“三来一补”企业和乡镇企业基本上早已关闭,服装厂偶有生存到今天的,生产线也早已更新,想找到保留下来的成规模的老厂房、旧机器、老设备、旧产品,成了不可能完成的任务。但征集人员没有放弃,他们把目光放到了广东经济相对欠发达的地区,皇天不负有心人,终于在揭阳找到了一个80年代成立目前已经停产的制衣厂,在征集人员的努力动员之下,该制衣厂的厂长将厂房内完整的旧生产线悉数捐赠给了深圳博物馆。策展人员将该制衣厂按原貌在展厅里进行了还原,并辅于制衣厂打工妹的仿真硅胶人像,参照了历史照片对该场景进行了完善和丰富,具有强烈时代特征和典型形象的80年代广东某制衣厂复原场景(图一),成为展览的一大亮点。

这几个“故事”讲得非常成功,它截取了关键历史的典型画面,反映的是平凡人在历史洪流中的片段,有故事,有情节,有温度,有情怀,里面体现出来的大历史情结和小人物光辉,非常能打动人心,能引起了观众的强烈共情,故而在观展体验中形成高潮。

这些例子也能给文博人一些启发。“讲故事”不仅仅需要技巧,还需要情怀,要尽量走入征集对象的生活和世界,做口述史研究,做细致的田野调查,进行参与式观察,了解他们的故事,体悟当事人的经历、思想、情感、愿景。另外,展览毕竟做不到百分百的历史还原,还需要合理的想象力,在科学严谨的研究基础上,不妨大胆想象,甚至采用一些浪漫主义的艺术表现手法也是可以的,只要经得起合理性推敲。

三、改革开放藏品征集工作中文博人的困境与机遇

搞征集工作,没有点掘地三尺、锲而不舍、百折不挠的精神是不行的,笔者总结为“胆子大、脑子活、眼睛毒、脸皮厚、嘴巴甜、腿脚勤”,对此深有体会。

万丰村是深圳很特殊的一个村子,开创了中国农村股份制改革之先河,在深圳改革开放尤其是农村经济改革领域具有一定代表性和典型意义,在20世纪90年代风云一时,也是众多学者和媒体曾经关注的对象。过去深圳博物馆也曾派员去万丰村进行过征集和调研,万丰村也曾给深圳博物馆捐赠过一些实物藏品。

所以当笔者今年再次去万丰村征集藏品时,并没有抱有太大希望,因为历年各路人马已经多次到万丰村掘地三尺了,估计有价值的史料早就被发现了。根据前期与万丰村有关人员联系得到的信息,他们也答复说找不到我们想要的实物资料,但笔者和所在的征集组并没有灰心,仍然决定再次前往碰碰运气。在参观完万丰村文史馆的展览,又看了该村数不清的荣誉证书奖牌和领导视察照片后,笔者忍住失望的心情,再三询问该村的工作人员还有没有其他地方可以看,此时对方想起来有个关闭已久的废弃展厅,决定带我们开门看看。这个房间落了厚厚的灰,堆放了很多废弃杂物,不过墙上还是有些不错的历史照片,房间中央有两个灰扑扑的展柜,里面有一些物品,笔者把所有物品一一看过,虽然有所收获,但价值不大。笔者发现展柜里有一个不起眼的信封,问工作人员,他们也不知道里面装了些什么,在笔者再三请求之下,他们找来了钥匙,把展柜打开。笔者伸手把信封拿了出来,一打开,大喜过望,踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫!信封里面装的是1984年万丰村第一批60余名村民集体出资合股建厂的收款凭证、1985年村民们第一次领取集体分红的凭证、80年代初期该村“三来一补”企业打工者们的工资发放表等等实物资料的原件,而且都有村民们和打工者们的亲笔签名,不识字的还摁了手指印!笔者马上意识到这是非常珍贵的历史资料实物,当即向万丰村提出借展,在两个月之后又成功说服他们进行了捐赠。这批藏品(图二),是中国农村首次进行股份制改革的实物证据,给当代农村研究、深圳改革开放史研究提供了宝贵史料,堪称深圳版“小岗村”的有力物证。

在实际工作中,征集者碰到的绝大多数藏品都很普通,没有承载重要的历史信息,这才是征集工作的常态。而且近四十年来,中国社会发展太快,尤其是改革开放前沿的广东,征集者在实际工作中发现了一条规律:改革开放步伐越快、经济越发达的地区,越难碰到老物件、年代久远的藏品。这给改革开放藏品征集工作带来了很大的困难。

困境往往和机遇共存。在发达地区征集改革开放藏品,最大的优势,除了公共政策方面和相关政府机构的先行先试外,就是著名大企业多,他们往往是各行各业的翘楚,在经济、科技领域很有代表性和影响力,所以他们是改革开放藏品的重要征集对象。事实证明,这个征集方向非常正确,“大潮起珠江——广东改革开放40周年”展览的征集人员,花了大半年时间,在企业藏品征集工作上卓有成效,无论是藏品的数量、重要意义,还是捐赠品的价值等方面,成果斐然。广东存在着地区发展不平衡,珠三角的国民生产总值占全省的80%,广州深圳两大城市的国民生产总值又占了珠三角的80%,这种地区发展不平衡体现在改革开放藏品征集中也几乎成了必然,有影响力的世界五百强企业、独角兽企业,还是以广深为代表的珠三角地区居多,“大潮起珠江——广东改革开放40周年”的企业展品(图三、图四),也大部分来自上述地区。

改革开放的辉煌成就,与千千万万建设者的辛勤劳动是分不开的,收藏普通建设者的老物件,也给征集工作带来了新思路和新机遇。比如深圳特区第一批基建工程兵的花名册、生产工具、生活用品,早期珠三角打工仔打工妹的工资发放表、书信,大学毕业生的调干令、职业资格考试准考证、学习用品、工资条,本地居民的旧家当、老物件、文娱用品等等。这些人,后来大部分在广东各地安家落户,这些实物藏品的捐赠者,是千千万万经济特区建设者、广东改革开放参与者的缩影。

小人物的老物件,如果独立割裂看,也许是没有太大价值,但如果放在经济特区建设和广东改革开放的大历史背景下,它们就有了故事,有了意义,有了温度,能直击人心。比如笔者征集过的一位深圳市民捐赠的实物,她和爱人都是90年代初的来深大学生,她捐赠的东西多而零碎,其中有两件物品,她很有感情。其中一件是个铝皮饭盒,她说刚来深圳应聘时,头几年换过很多份工作,大多数公司是没有食堂的,只能自己花钱在外面吃快餐,但深圳的物价对于初期从内地过来的移民来说真的太高了,为了省钱,她就买了个饭盒,每天自己做饭、带饭。还有一件是个理发推剪,她说她和爱人来深初期都没钱,生活非常节约,觉得理发费用太贵,所以就买了一个理发用的推剪,每次由她来给爱人和儿子理发。这位市民,现在已经退休,早在深圳安家,有房有车,生活富足,但她还是珍而重之的告诉笔者:如果你们博物馆不要这个理发推剪,记得还给我。

四、小结

征集工作中,笔者和同事遇到太多令人感动的人和事。一位深圳义工得知我们需要最新版本的卡片式港澳通行证,立即把自己还在使用期限的通行证挂失并捐给了我们。一位恩平农民老太太,自掏腰包,在乡下购买了一批八九十年代的旧家电捐赠给了我们(深圳等珠三角发达城市基本上找不到80年代的旧家电),后来这些旧家电,大部分放到了“大潮起珠江——广东改革开放40周年”展厅80年代广东某百货商场的复原场景里展出(图五)。一位佛山老人,是一位音乐发烧友,把珍藏几十年的老唱片机、一百多张老唱片、一百多册旧杂志、老宣传画、旧明信片等等,捐赠给了我们,后来他也成为“大潮起珠江——广东改革开放40周年”这个展览捐赠实物藏品和被选用于展览的藏品数量最多的个人捐赠者之一。深圳市宝安区社会福利中心保育员、广东省出席党的十九大代表费英英(曾先后获得“全国青年岗位能手”“全国民政系统劳动模范”“广东省劳动模范”等荣誉),在她参加完某次会议的第二天,就把相关实物藏品提供给了我们。这些捐赠者,都是一些普通劳动者,但他们都用自己的实际行动,表达了对改革开放的感恩之心,也在他们各自激情燃烧的岁月中,共同编织了一个壮丽的中国梦。改革开放藏品征集的故事还有很多很多,限于篇幅,不一一细说了。

物,是冰冷的,全因人的生命轨迹而有了温度。如果观众能透过这些浓缩了无数平凡人故事的藏品,在改革开放这段伟大历史中,感受到史诗般的波澜壮阔和迤逦华美,感知到小人物的使命和光辉,那么,历史也将变得温暖而动人。