千年马约里卡精粹

文/董 杰

2017年12月29日至2018年3月25日,深圳博物馆举办了“千年马约里卡-意大利法恩扎国际陶瓷博物馆典藏”展(图一),展览展出141件(组)来自意大利法恩扎国际陶瓷博物馆的馆藏精品,时间跨度从10世纪直至当代。此展是在中国举办的首次大规模的专题展,先后在河南博物院、浙江省博物馆、辽宁省博物馆、山西博物院及深圳博物馆展出,将意大利锡釉陶近千年的发展历程娓娓道来。

图一 展厅入口场景

图二 意大利主要陶瓷产地

图三 马约里卡的制作过程

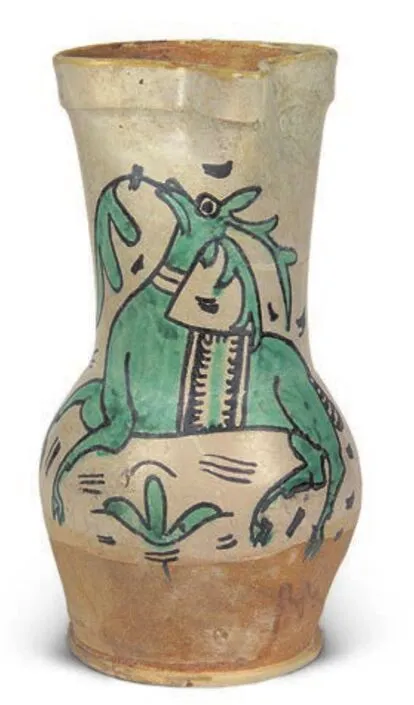

图四 10世纪下半叶-11世纪上半叶 执壶

一、什么是马约里卡?

马约里卡(Majolica)是对意大利锡釉陶的泛称,其语可能源自西班牙马略卡岛,但却与唐朝白瓷在中东的行销密切相关。中国的釉陶大多属于铅釉系统,明清法华以牙硝(硝酸钾)为助熔剂,而马约里卡的釉陶以锡为助熔剂。目前发现最早的锡釉陶器创烧于9世纪美索不达米亚的阿拔斯王朝。10世纪,锡釉技术由美索不达米亚平原传至西北非的马格里布,之后传入阿拉伯人统治的西班牙南部地区,引发了伊斯兰锡釉陶的极大繁荣。13世纪,锡釉技术经西班牙马略卡岛传入意大利,15-16世纪达到鼎盛,其中以16世纪初的制品最为珍罕。16世纪后期,马约里卡成为意大利锡釉陶的普遍称谓(图二),其生产技术向欧洲的荷兰、英国等地传播,20世纪甚至远播亚洲的日本等地。

二、马约里卡的制作

图五 14世纪后期 执壶

图六 14世纪末 执壶

马约里卡是一种装饰用锡釉陶器,图案绘画性强,色彩浓郁。其制作工序大致为(图三):

1.以钙质粘土制胎,陶胎成型后,置于约900-1000℃的窑炉中首次焙烧。

2.将烧成的素坯浸入锡釉中,使釉光滑地吸附在素胎上,晾干。

3.在白色锡釉表面快速以五彩缤纷的色彩描绘,或以白色锡珐琅彩进行描绘(白上白装饰)。纹样多故事性组画、植物、动物、阿拉伯式图案及纹章图案。

图七 15世纪初 盘

图八 15世纪下半叶-16世纪初 盘

图九 15世纪下半叶 药罐

4.彩饰后,入窑经1000-1200℃二次烧造制成。

三、马约里卡的诞生和传播

意大利施釉陶器最早见于罗马帝国时期,中世纪中期形成规模化生产,风格与拜占庭工艺品相近。由于釉面厚重粗糙,这类陶器亦称“重釉”陶(图四)。13世纪,锡釉技术由中东经西班牙引至意大利,开始了马约里卡陶器的生产。在科学、艺术的空前思想解放运动中,意大利的锡釉工艺更臻完善,并传播至法国、德国、荷兰、英国等国家和地区,深刻影响了欧洲陶瓷业的发展。

意大利早期釉陶

意大利因其地处地中海的特殊地理位置,促使大量来自伊斯兰、拜占庭、北非及西班牙等地的工艺制品汇聚于此。10世纪下半叶,施釉陶器开始从伊斯兰和拜占庭的中心城市进口到意大利。13世纪下半叶和14世纪的仿古锡釉陶,器形简单,多为执壶、双耳罐、碗、盆、杯等,以褐、绿两色绘格子(图五)、几何图案和动物图案(图六)。

14-15世纪马约里卡的装饰风格

14世纪下半叶至15世纪上半叶,意大利创烧了一种名为“zaffera”(钴蓝)的陶器,采用“蓝色浮雕”样式,以褐色绘轮廓线,以钴蓝绘浮雕图案,主题多为家族徽记、哥特式文字、动物(图七)、人物和半胸像,以及由浆果、橡树叶和常春藤等组成的花环等哥特式纹样。在包括法恩扎在内的艾米利亚-罗马涅大区制作的陶器上,蓝、绿两色交替使用。

15世纪,陶器纹饰发展为写实纹样、纸牌画、织物纹样等组成的哥特式装饰形式,绘画形式与纹样形式组合在一起。色彩方面,浓淡不一的蓝青色成为这一时期通用的主色调,配以适量的黄、橙等补色和作为中间色的绿色,形成既有对比又较和谐的丰富色调(图八)。

“意大利-摩尔式”纹样

15世纪上半叶,受西班牙巴伦西亚锡釉陶器装饰风格的影响,产生了“意大利-摩尔式”纹样陶器,即以浓青和黄色的对比作为基调,以抽象精致的伊斯兰装饰纹样进行描绘,产品以药罐最为多见(图九)。法恩扎的陶工们所创造出来的“摩尔式”植物纹样,包括泻根叶或欧芹叶、螺旋形或圆点、长长的锯齿叶片等等。

四、文艺复兴时期马约里卡的繁荣

文艺复兴运动孕育了马约里卡的繁荣。15世纪末至16世纪上半叶,在人文艺术自由、开放的氛围中,锡釉陶艺术发展到巅峰,与同时期的绘画、雕塑、建筑等艺术形式竞相争辉。在人们审美意识普遍提高并追求贵族化的影响下,马约里卡陶器逐渐向装饰化转变,艺术挂盘成为风靡一时的家居装饰品。其图案以文艺复兴时期流行的神话、宗教故事为素材,反映了当时的艺术特色及社会时尚。

意大利三彩——源于中国唐三彩的装饰

14世纪末至15世纪的意大利釉陶制品中,有一类三彩装饰颇为引人注目(图十、图十一)。这类制品通常先以细线勾勒人物轮廓,再辅以斑驳、交融、流动感的黄、绿彩,这种特殊装饰工艺最初的技术源头来自中国唐三彩。

有证据显示,9世纪阿拔斯王朝首都萨马拉已出现了中国唐三彩印花和白釉绿彩瓷。相关研究也表明,至迟在9世纪,唐三彩工艺已传播至两河流域。伊斯兰三彩制品是两河流域成功借鉴中国唐三彩工艺的重要例证。14世纪末,这种最初源自中国的装饰工艺,辗转从两河流域传入意大利并得以复兴,成为意大利釉陶中颇具中世纪古风的装饰。

人物纹样

15世纪下半叶至16世纪,人物纹样的增多是意大利锡釉陶器的主要特征,尤其是侧面胸像和婚约者双方合影像、爱和道德的寓言、宗教主题的人物等(图十二、图十三)。此外,由于深受同时期绘画艺术的影响,绘画中的人物也常成为陶器装饰的主题,并采用明暗法的绘画形式,使画面产生立体感,且构图日趋复杂。

“故事画”样式

文艺复兴时期,受意大利绘画作品,特别是拉裴尔派的铜版画以及书本插图和木板印刷品的影响,以神话故事、圣经故事和罗马历史等人物故事题材为主题,在陶盘上描绘具有立体空间画面的装饰风格深受欢迎。鼎盛期的马约里卡利用混合的氧化物描绘细节和写实风格的多色彩绘,称为“伊斯托利亚多”(istoriato)风格,是意大利马约里卡中最具代表性的珍品(图十四、图十五)。这类题材的釉陶产品以纤细的笔法,在原有的深蓝色调中增加明快的浅蓝,并与橙黄、浅黄、黄绿等色形成优雅柔和的色彩组合,纹饰更为华丽。

纹章

纹章是欧洲中世纪战场和竞技场上的产物,最初是为了识别因披挂盔甲而无法辨别的战士,后来逐渐发展成为一种按照特定规则构成的彩色标志,专属于某个家族、团体、企业或城市的识别物。纹章的构成包括主题图案盾牌及附属图案头盔、羽饰、斗篷、铭言及扶盾者等。纹章瓷又称徽章纹瓷器,是将纹章图案烧制于定做的瓷器上,作为身份的象征。文艺复兴时期,将纹章图案烧制于定做的马约里卡陶器上作为身份的象征,在宫廷和贵族家庭中十分流行。

美第奇家族是意大利佛罗伦萨13-17世纪在欧洲拥有强大势力的名门望族(图十六),在文艺复兴中起到了非常关键的作用;也是欧洲仿造中国瓷器的先驱,创建了欧洲最早生产软质瓷的工厂。

法尔内塞家族是意大利的贵族世家,1545-1731年统治帕尔马和皮亚琴察公国,以族中政治家和军人辈出而著名。教皇保罗法尔内塞三世(图十七),1534-1549年在位。他在生活上与世俗贵族同流合污,谋求本家族私利;但热心资助文艺事业;积极整顿教会,促成1554年塔兰托会议的召开,使天主教会在遭到宗教改革运动打击之后有了起色。位。他在生活上与世俗贵族同流合污,谋求本家族私利;但热心资助文艺事业;积极整顿教会,促成1554年塔兰托会议的召开,使天主教会在遭到宗教改革运动打击之后有了起色。

图十 15世纪末-16世纪初 三彩碗

图十一 15世纪 三彩盘

图十二 16世纪上半叶 执壶

图十三 16世纪中后期 瓶

图十四 约1535-1538 盘

图十五 约1530-1535 盘

图十六 1568 绘有“美第奇家族徽章”的盐钵

图十七 1534-1549 绘有“教皇保罗法尔内塞三世徽章”的盘

图十八 约1530 盘

图十九 16世纪末-17世纪初 冰酒器

图二十 约1636 盘

金属釉陶

金属釉技术是在锡白釉坯体上,以氧化金、氧化银、氧化铜等釉彩绘制各种纹饰,经还原焰烧成,使纹样具有金属光泽,也称为华丽彩釉或虹彩釉(图十八)。这种工艺源于伊斯兰传统,阿拉伯入侵欧洲后被引入西班牙,但直到15世纪以后才传入意大利。文艺复兴运动初期,许多意大利制陶中心开始尝试这一技术,但只在德鲁塔和古比奥获得成功。

法恩扎白陶

图二十一 1613 药罐

图二十二 17世纪 执壶

16世纪中期,法恩扎的陶工们创烧出一种新风格锡釉陶器——法恩扎白陶,其主要特征为通身施以厚重的白釉,或无纹饰,或以蓝、白、黄色绘制简洁的人物形象、家族徽章、故事画和奇花异兽等(图十九、图二十)。虽纹饰简单,但法恩扎白陶器形多样,陶工们采用揉捏、模压和镂空等方法塑造出竖琴、兽首、狮足、海豚等的外部细节,极大提升了器物的艺术性。这种“简约风”白陶装饰在法恩扎、比萨、德鲁塔和乌尔比诺等意大利各地迅速传播后,经法国传至欧洲各国。

图二十三 17世纪初期 盘

图二十四 1620-1640 盘

17世纪的马约里卡陶器

17世纪“简约风”白陶继续大范围生产,既有奢华的巴洛克风格也有日常的简单风格,产品以药罐、宗教器皿和瓷砖等为主要代表。这一阶段也以反复使用文艺复兴题材和纹饰而著名,内容包括人物故事、四分法、战利品图案、拉斐尔式图案和叶子等等,均以“浅蓝地深蓝花”(berettino)形式呈现(图二十一、图二十二)。17世纪纹章图案中有一种特别字体,通常以小型植物和动物花纹构成。萨沃纳和阿尔比索拉等地区的大工坊擅长这种蓝色字体,其灵感来自西方市场和伊斯兰世界出现的中国瓷器及其纺织品。这一风格在利古里亚逐渐完善,具写实特征,因其新颖别致而受人欢迎,被图灵、帕维亚和德鲁塔等地的制瓷中心竞相效仿。

小丑器皿

17世纪,一种以鲜亮的色彩和速写画面为特点的大众化装饰风格形成,常用于日用器皿和宗教器皿上。蒙特卢波的釉陶产品因绘有士兵、村民和取材于喜剧的各种小丑形象,而获得极好的商业效果,这类产品亦称“小丑器皿”(图二十三、图二十四)。

精细风格

17世纪,由“简约风”白陶演变出一种新的装饰风格,称作“精细风格”。其绘画以写实为主,绘花卉、枝桠、水果和飞鸟、昆虫等细小植物和动物图案,纹饰繁密、画工精细、布局对称(图二十五)。这种风格是德鲁塔、法恩扎、利古里亚等地制陶作坊受东方进口艺术品纹饰,特别是中国明代瓷器上白地蓝花的青花图案的启发所创作的。

五、东风西渐中马约里卡的融合与创新

随着东西方文化交流的不断深入,马约里卡釉陶也摄取了东方的艺术养分。17世纪,中国瓷器特别是青花瓷的大量进口,导致欧洲各国相继仿制,马约里卡产品逐渐带有浓郁的东方韵味。18世纪晚期,意大利陶器匠师们在繁缛多变的东方纹样基础上,将罗马式香薰纹样、橡实、垂花饰、葡萄藤蔓等绘画作品上的装饰元素,应用到瓷器装饰中,形成了一系列崭新的欧式纹样,独具特色。

图二十五 1666 药罐

中国风

图二十六 18世纪中后期 盘

图二十七 18世纪后期 托盘

图二十八 18世纪末 双耳瓶

图二十九 18世纪后半期 产妇餐具(一组6件)

图三十一 19世纪下半叶 咖啡具

图三十 18世纪末-19世纪初 盘

中国风格的陶瓷产品传至欧洲后,欧洲人也“中为洋用”,在仿制的同时将中国瓷器的造型和纹饰进行改造,并与日本和欧洲的元素相结合,形成了独特的“中国风”(Chinoiserie)。这一特有词汇源于法文,是指对各种中国元素进行改造和想象而产生的一种风格。其中,被广泛模仿的是出现于清朝康熙时期的彩绘瓷器(粉彩、五彩)。马约里卡釉陶的山水、花鸟纹饰(图二十六、图二十七),明显借鉴了中国瓷器上的中国绘画构图、色彩的装饰特点。

图三十二 约1855-1870 长颈瓶

图三十四 1887 绘有“流浪的小女孩”的陶饰板

广彩工艺及装饰对马约里卡的影响

18世纪前期,意大利马约里卡陶开始出现一种新的釉彩装饰工艺——“三次烧”工艺。首先素烧器坯,上锡釉后二次烧成素白釉器,再于釉上施绘金彩、墨彩、胭脂红、绿、黄等彩,最后经第三次入窑烤花而成(图二十八、图二十九)。这种装饰是受中国的釉上彩装饰影响而来,其彩料装饰的特点与中国广彩非常相似。胭脂花、紫色、蓝色的应用与广彩相同。约1750年前后,这种技术最早传入意大利米兰的克莱西工坊,1777年传入法恩扎的费尔尼亚尼工坊。受文艺复兴及庞贝古城、埃尔拉塔发掘工作的影响,当地陶工创造了一种描绘名胜古迹的精细题材,就是用釉上彩工艺来装饰的,其彩绘均模仿自广彩外销装饰。广彩的彩绘技术和某些图样来自西方,最终又影响了西方的陶瓷装饰工艺。

米色陶

旨在模仿瓷器的米色陶最初产于英格兰斯塔福德郡,18世纪晚期和19世纪早期,在萨沃纳、米兰、都灵、威尼斯、法恩扎、巴萨诺等意大利城市烧制成功。其素雅的象牙白色胎体柔软易塑、制作成本低廉,产品与新古典主义纯粹优雅的风格完全契合(图三十、图三十一)。多用于制作精美的镂空器皿,或模压出浅浮雕花纹后以手绘或转印的方法呈现蓝色或褐色的人物、风景、海景和乡村风光等画面,这类画面尤见于成套的大体量餐具上。

19世纪的复古风潮

19世纪中期,意大利出现了一股模仿古代、尤其是文艺复兴艺术的复古风潮,这股风潮迅速风靡了意大利主要制瓷中心。人物故事、奇花异兽和拉斐尔式纹饰再次成为主要装饰风格(图三十二、图三十三),金属釉陶工艺也重返舞台。

佛罗伦萨的文艺复兴艺术品最受人喜爱,因此最初的复古陶器产品出现在托斯卡纳区的基诺利工坊,后来逐渐被由乌里塞·坎塔伽利管理下的坎塔伽利工坊打破。此外,法恩扎陶工们受16世纪各种纹样的启发创作了奢华风锡釉陶器,包括大尺寸的陈设用盘和墙面装饰用的双耳瓶、小桌、底座、壁炉等,并开发了“锡釉陶画”(图三十四),艺术效果极佳。

六、马约里卡与艺术潮流的探索

20世纪,以自由流畅的线条为特征的新艺术主义开始风靡欧洲,拉开了现代陶艺革新的序幕。自由风、装饰风、现代古典主义、新立体主义等艺术潮流相继流行,影响到意大利陶瓷界,使这个古老的行业涌现出众多陶艺大师。他们将新艺术媒介与陶瓷相联系,不断对陶艺方法进行反思和探索,努力创作独具个性的作品,展示了陶瓷在塑形方面的无限广阔的空间。

图三十五 1918 绘有“蛇发女怪”的盘

图三十六 约1930 墨水瓶

图三十八 1954 舞者图执壶

图三十七 巴勃罗·毕加索1956年作品绘有“苦恼的农牧神的脸”的盘

图三十九 1978 盘

图四十 1959 战俘

图四十一 1957 空间概念

图四十三 1990 井中的月光

图四十二 约1970 强大的车子

自由与装饰

“自由”与“装饰”这两个既彼此区别又先后衔接的艺术风格是20世纪最初30年艺术潮流的代表。“自由风”流行于整个欧洲,不同地域各具风格。柔美秀丽的曲线、端庄妩媚的女性躯体成为这种新潮流的标志性图案(图三十五)。“自由风”在1910年左右达到顶峰,第一次世界大战期间衰落,被“装饰风”取代。“装饰风”流行于1919-1938年间,以意大利为主要代表。前卫艺术(未来主义)所推崇的摩登世界、工业革命的机械、现代城市的灯火,取代大自然成为人们迷恋的对象。家居设计出现了前所未有的图案和造型,视觉艺术变得愈加抽象化和几何化(图三十六)。

战后时期的具象艺术——毕加索的影响

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881-1973)出生于西班牙,是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家之一,立体画派创始人。毕加索的盛名,不仅因他成名甚早和《亚威农的少女》、《格尔尼卡》等传世杰作,更因他具有丰沛的创造力,印象派、后印象派、野兽派的艺术手法都被他汲取改造为自己的风格。他留下了大量艺术作品,除绘画、素描之外,也包括雕刻、陶器、版画、舞台服装等造型表现。

在法国南部的瓦洛里斯,毕加索有机会接触到拉米艾陶瓷厂,激发了创作灵感。从1947年夏天起,毕加索开始探索陶艺,将不同的形状和纹饰交替整合,并在绘画中融入粘土雕塑手法,创作出近乎幻觉的效果(图三十七)。毕加索的陶艺作品受希腊艺术和古典艺术的影响,结合神话故事,并使用洞窟壁画工艺,兼有前哥伦布时期的艺术风格。

毕加索是第二次世界大战后意大利陶瓷艺术领域的核心人物,这一地位得益于他1953年在罗马和米兰举办的个人展览。该展览展出了他1946年以来在拉米叶夫妇位于法国南部瓦洛里的马多拉陶厂创作的陶瓷作品,包括其巨作“格尔尼卡”。此展览使意大利公众和艺术家们首次对毕加索的艺术生涯有了一个完整的了解。毕加索代表的一种新的陶瓷艺术模仿自古希腊罗马旧物表面的绘画,通过现代的装饰图案使表现力更为强烈。瓶、盘等蜕去器皿功能成为雕塑,装饰变为绘画,这种强烈的前卫艺术表现手法,体现了艺术家们希望摆脱法西斯时期古典主义风格的愿望(图三十八、图三十九)。

非形象艺术

20世纪50年代,非形象艺术作为一种摒弃几何形与具象形,力图超脱具象艺术而寻找与符号象征相关的新艺术潮流在欧洲兴起(图四十、图四十一)。对这一艺术的探索和当时的存在主义哲学相联系,在绘画和雕塑领域,有着多种不同的创作表现,艺术家运用自由的笔触与厚涂手法进行即兴创作,陶瓷也成为这一艺术潮流的主要媒介。

波普艺术的影响

波普艺术,也叫流行艺术,又称“新写实主义”“新达达主义”,20世纪50年代初于英国诞生,50年代中期鼎盛于美国。这是一种在现代文明影响下产生的探讨通俗文化与艺术之间联系的国际性艺术运动。多以社会上流的形象或戏剧中的偶然事件作为表现内容,通过塑造夸张、视觉感强、较现实生活更典型的形象来表达写实主义,推翻抽象艺术而转向符号、商标等具象的大众文化主题。

受1964年参加威尼斯双年展的美国艺术展览的影响(劳森伯格获大奖),波普艺术从20世纪60年代中期开始在意大利流行。70年代到90年代,许多艺术家在自己的陶瓷作品中添加了波普艺术效果(图四十二、图四十三)。实用器物、暗含政治信息的广告牌、放大照片,成为这一新的艺术形式的典型表达元素。涉及领域包括绘画、雕塑和图形设计,意在嘲讽挖苦,时而冒犯权威。

七、结语

陶器的发明是人类文明进程中的重要标志,在世界范围内,不同文化背景下陶瓷的发展各具特色,马约里卡陶瓷(即锡釉陶)便是意大利带给世界陶瓷艺术的重要贡献。法恩扎是意大利北部一个具有丰富历史文化遗产的小城,是马约里卡的重要产地,其制陶传统可追溯至中世纪时期。以法恩扎为中心的制陶工坊博采众长,不断探索创新,创作了大量传世之作,马约里卡由此享誉世界。

意大利法恩扎国际陶瓷博物馆是目前世界上最大的专门收藏陶瓷器的博物馆,藏品多达五万余件。此次享有盛誉的意大利法恩扎国际陶瓷博物馆珍藏来到瓷器的故乡,展出141件(组)精品,不仅将意大利锡釉陶近千年的发展历程具体而微地加以展示,更为中意两国文化交流和博物馆间的合作续写了新的篇章。

——记上海交大领衔的科研团队成功捕获马约拉纳费米子的重大成果