肝移植治疗进行性家族性肝内胆汗淤积症的疗效分析

沈丛欢,陶一峰,李瑞东,张全保,张晓飞,王正昕(复旦大学附属华山医院普外科,上海 200040)

儿童胆汗淤积症是一类严重影响患者健康的消化系统疾病,其发病率高,约占新生儿的1/2 500,且病因复杂,除包括先天性胆道闭锁、α1-抗胰蛋白酶缺乏症及病毒感染外,进行性家族性肝内胆汗淤积症(progressive familial intrahepatic cholestasis,PFIC)也为其中一类[1-3]。在新生儿胆汗淤积性疾病中,PFIC 约占 8% ~ 15%[4-5],但在较大儿童胆汗淤积群体中,占比可达34%[6]。PFIC是一组在婴幼儿或儿童早期即发病的异质性常染色体隐性遗传性疾病。目前,对PFIC的主要治疗手段为以熊去氧胆酸(ursodeoxycholic acid,UDCA)为主的药物治疗及胆汗分流术,但当上述治疗无效时,黄疸、瘙痒无法缓解或患者进展至终末期肝病及发生肝癌时,肝移植成为最终的治疗选择[4-5]。尽管肝移植疗效确切,但目前也无法解决Ⅰ型肝外症状、Ⅱ型PFIC复发等问题。本研究回顾性分析了2015年10月— 2018年4月在复旦大学附属华山医院肝移植中心行肝移植手术的5例PFIC患者临床资料,并对肝移植疗效及注意事项进行总结,现报道如下:

1 资料和方法

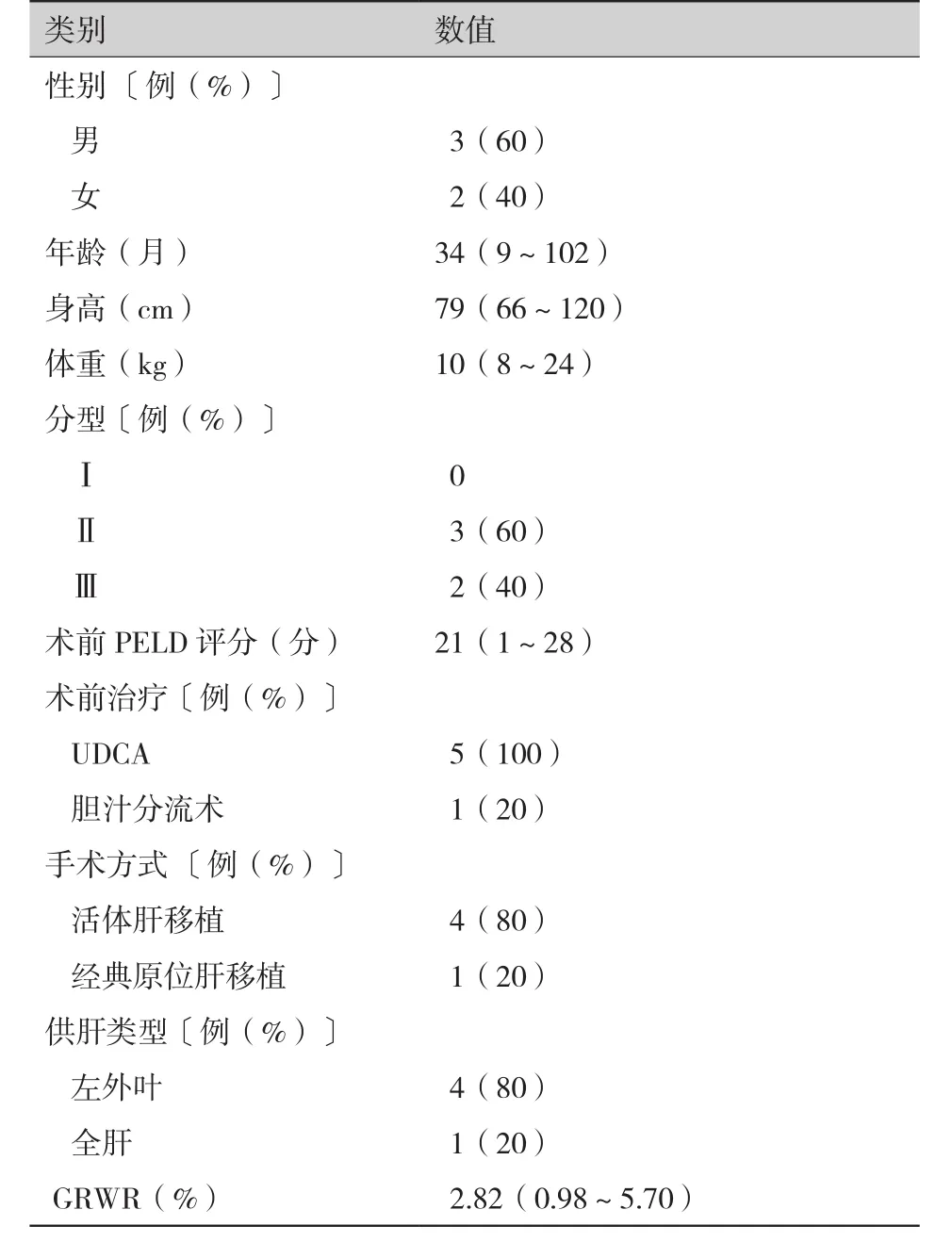

1.1 临床资料:选取2015年10月—2018年4月5例行肝移植术的PFIC患者。根据其临床症状、体征、血清学检查、影像学检查及基因检测结果进行PFIC的诊断与分型。5例患者中,3例男性,2例女性,中位年龄为34个月(9 ~ 102个月),中位身高与体重分别为79 cm(66 ~ 120 cm)和10 kg(8 ~24 kg)。3例患者PFICⅡ型、2例Ⅲ型、无Ⅰ型患者。术前4例患者有严重瘙痒。患者均接受UDCA治疗,1例Ⅱ型患者曾接受胆汗分流术,但效果欠佳。5例患者移植术前均进展为肝硬化失代偿或慢性肝功能衰竭,行肝移植术(表1)。

1.2 手术方式

1.2.1 原位肝移植术(orthotopic liver transplantation,OLT):1例PFICⅡ型患者行OLT术,供肝来源于公民死亡捐献并符合相关规定。术中,首先将肝脏整体游离,充分暴露下腔静脉、肝静脉、门静脉等。病肝移除时,先阻断上、下腔静脉及门静脉,离断后将肝脏整体取出。供肝修整后置入腹腔,依次重建肝上、下腔静脉,门静脉,肝动脉,并行胆肠吻合。

1.2.2 活体肝移植术:4例患者行活体肝移植术(living donor liver transplantation,LDLT)。手术均通过华山医院医学伦理委员会审批并符合相关规定,供肝者为患者父母。供者均行左外叶供肝切取术。除1人行腹腔镜取肝外,其余均为开腹手术。术中首先切断左外叶周围韧带。游离第一肝门时,需充分暴露肝左动脉、门静脉左支,随后CUSA刀在镰状韧带右侧离断肝实质,并断离左肝管。最后断离左肝动脉、门静脉左支及肝左静脉,取下供肝行门静脉灌注后送至受体手术房间进行供肝植入。

表1 患者的临床资料

1.3 术后随访及资料收集处理:患者术后常规采用他克莫司+糖皮质激素二联方案抗排异,应答不佳者加用吗替麦考酚酯。出院后患者每周随访1次,3个月后每2周1次,6个月后减少为1个月1次,1年后根据情况调整为1 ~ 3个月1次。常规随访内容包括血常规、肝生化、血清免疫抑制剂药物浓度及患者生长发育情况,并定期加查出凝血、巨细胞病毒及EB病毒、乙肝两对半及肝血管全套彩超等。

本研究分析肝移植对5例PFIC患者的疗效。患儿生长发育状况采用Z值评估及:Z=(患儿身高/体重-同龄同性别儿童平均身高/体重)÷同龄同性别儿童身高/体重标准差[7]。本研究连续性变量数据以中位数(范围)表示,分类变量数据以例数(%)表示。

2 结 果

所有手术均顺利完成,中位移植物与受体质量比为2.82%(0.98% ~ 5.70%)。所有活体肝移植供肝者术后无相关并发症。受体术后肝功能顺利恢复,1例患者术后发生淋巴瘘,经调整饮食后逐步好转。1例患者术后出现胆红素升高,超声及CT等影像学资料提示肝内胆管扩张,经PTCD穿刺引流后治愈。既往有研究显示接受乙型肝炎核心抗体阳性(HBcAb)供肝术后乙肝自发感染率升高[8]。本研究中1例患儿术后发生乙肝感染,可能与供肝HBcAb相关,遂予核苷类药物抗病毒。同时,该患者尚伴巨细胞病毒及EB病毒感染,予减少他克莫司剂量,更昔洛韦抗病毒并密切监测病毒DNA载量。治疗后,所有患者并发症均得以顺利解决。

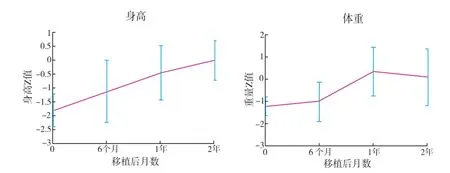

本研究中位随访时间为23个月(4 ~ 34个月)。截至2018年8月,所有患者及移植物均正常存活,黄疸、瘙痒等术前症状消除。术后患者发育情况改善(图1),其中1例患者术后生长发育有了明显提高,其身高Z值由术前-2.5提高到术后24个月0.5,其余患者基本达到同龄儿童生长发育水平。PFIC随访期间,无患者发生明显急、慢性排斥反应及血管并发症等情况。

图1 患儿移植术后身高体重Z值变化图

3 讨 论

PFIC主要的致病机制是基因突变导致的肝细胞膜上的膜转运蛋白缺陷,致使肝细胞内胆汗分泌入毛细胆管障碍。根据基因缺陷不同,PFIC目前主要分为3类(表2):Ⅰ型患者突变基因为18号染色体上的ATP8B1,该突变导致FIC1蛋白缺陷;Ⅱ型由2号染色体ATP8B1基因突变所致,该突变影响BSEP蛋白,最终造成胆盐分泌障碍,胆汗减少;Ⅲ型则由7号染色体ABCB4基因突变所致,该突变引发MDR3蛋白缺陷并影响胆汗中磷脂转运[4-5]。

PFIC主要的临床症状为黄疸及瘙痒。临床上,3类PFIC各有不同特点:Ⅰ型与Ⅱ型患者血清γ-GT正常或偏低。Ⅰ型患者常在婴儿期发病,且因缺陷FIC1蛋白广泛表达于小肠、胰腺及肾脏等器官组织中,Ⅰ型患者常具备大量肝外表现,如水样腹泻、胰腺炎、身材矮小及神经性耳聋等。Ⅱ型PFIC患者在新生儿期至婴儿早期即可发病,该型病情进展迅速,患者常在数年(大多数1年内)进展为终末期肝病,且有发生肝脏肿瘤风险,因此需定期进行甲胎蛋白检测及超声检查。Ⅲ型患者血清γ-GT值偏高,起病时间较晚,常为婴儿后期至成年早期[4-5]。本研究中,3例Ⅱ型患者均在较小月龄(9个月、9个月及34个月)时进展为肝硬化并接受了肝移植手术。2例Ⅲ型患者接受移植月龄较大,为64个月与102个月。

肝移植术是PFIC最彻底的治愈手段,它能改变病肝的基因缺陷并逆转由此带来的各种病症。目前,移植指征也由传统的终末期肝病、肝癌拓展到生长发育迟滞及皮肤瘙痒等严重影响生活质量的临床症状。据报道,PFIC患者移植术后3 ~ 5年期间,胆汗淤积及其症状改善率高达75% ~ 100%[5]。德国汉堡大学艾本多夫医学中心曾为33例PFICⅡ型或Ⅲ型患者行OLT术[9],其中10例移植术前曾行胆汗分流术,但效果不佳,术后仍进展为肝硬化或出现严重皮肤瘙痒。与之相比,移植术后除一人外,所有患者皮肤瘙痒得到缓解,8/14例患者呈现明显追长趋势。术后所有患者均正常存活,生存率为100%。在本研究中,经过中位时间为23个月(4 ~ 34个月)随访后,所有患者及移植物均正常存活,皮肤瘙痒症状消失,未发生急慢性排斥反应、血管并发症等情况,疗效较好。

LDLT能有效缓解供肝短缺,是死亡捐献供肝肝移植的重要补充。在中国大陆,以父母捐肝为主的LDLT更成为儿童肝移植的主要形式,占比超过70%[10-11]。但考虑到PFIC为常染色体隐性遗传病,父母为携带致病基因的杂合子,因此使用父母供肝是否会影响患者预后也成为了国内外关注的重点。Cuyillo等[12]曾将行LDLT的7对PFIC供受体与7对胆道闭锁供受体进行对比发现,PFIC组与胆道闭锁组供受体在术后转氨酶、胆红素及γ-GT恢复等方面均无差异。除1例PFIC在术后6个月因严重脓毒血症死亡外,其余供受体均正常存活。国内仁济医院也曾为6例PFIC患者行LDLT术,术后患者全部存活且症状得以改善[13]。因此,杂合子供肝对PFIC患者预后并无明显影响。在本研究中,共有4例患者行亲体捐献LDLT术,亦取得肯定疗效。

尽管肝移植疗效确切,但对于肝移植的选择仍需全面评估与慎重选择,尤其是对于PFICⅠ型患者,肝移植只能解决患者肝脏ATP8B1突变,其小肠、胰腺等肝外组织中仍有大量缺陷PIC1表达。因此,移植术后,此类患者肝外症状可能无法得到缓解。相反,由于移植后胆汗排泄正常,超出既往身体适应量,小肠内缺陷PIC1代偿性高表达,最终加重渗透性腹泻。另外,研究表明,PFICⅠ型患者移植术后常会出现严重肝脂肪变性,进而进展为脂肪性肝炎,最终导致肝硬化或肝衰竭。在Hori等[14]的报道中,PFIC移植术后消化系统症状及肝脂肪变性发生率分别为90.9%及72.7%,54.4%的患者发生脂肪性肝硬化并有27.3%的患者死亡。为此,也有一些中心在移植术中[15]或术后[16]实行胆汗内分流术或外分流术以预防或解决此类问题,但目前报道均为个例,尚缺少大规模随机对照研究证实。本研究无PFICⅠ型患者,但本中心对Ⅰ型患者行肝移植治疗仍持谨慎态度,术前需对患者进行仔细全面检查,以评估移植可能带来的风险与受益。

不同于Ⅰ型,PFICⅡ型患儿移植术后不发生脂肪变性,预后良好[14]。但也有报道显示,尽管移植后移植肝正常表达胆盐输出泵,但部分患者血清中会出现大量抗BSEP抗体。高滴度抗体能结合肝细胞毛细胆管面的BSEP蛋白并抑制其转运功能,最终患者再次出现PFICⅡ型表现:黄疸、瘙痒,γ-GT正常,病理检查除正常分布的BSEP外,其余特征也与PFICⅡ型(对PFICⅡ型病肝行免疫组化实验,常无法检测到 BSEP 蛋白)相似[17-20]。Siebold 等[20]人报道,PFICⅡ型移植后复发率约为8%。对于此类患者,加强免疫抑制,血浆置换、免疫吸附等抗BSEP抗体去除治疗,及B细胞去除治疗(抗CD20抗体,利妥昔单抗)可使患者受益。在本研究中,3例PFIC II型患者术后平稳,暂未出现复发表现,但长时间、规律性监测随访不可忽视。

总之,PFIC是一组因基因缺陷导致的胆汗淤积性疾病,肝移植是治疗PFIC的最终治疗方式,但对于Ⅰ型患者,需全面评估移植风险与收益,慎重选择。移植术后需加强监测Ⅱ型患者的疾病复发。