吐鲁番出土汉文佛经写本的最早类型

[日]藤枝晃 撰 刘 祎 译

吐鲁番及其附近地区的佛寺废墟出土了大量汉文佛经写本残片,它们现在分别被保存在位于柏林的(民主)德国国家科学院、位于赫尔辛基的芬兰—乌戈尔协会(Finno-Ugor Society)、位于京都的龙谷大学以及日本的其它几个地方。这些残片共计约20000件,全部呈碎片状,其大部分呈明信片大小。在我最近出版的《高昌残影》图录编(Fragmenta Buddhica Turfanica,京都,1978年)当中,收录了大阪的出口常顺所藏的130件此类残片,我将这些残片归为三种类型,即:1)由隶书向楷书转变的时期,或北朝时期与高昌国时期,2)标准唐代风格,以及3)在高昌回鹘统治时期所书写的残片。在大致浏览德国藏品中的所有残片,并拍摄与测量了包括2000件残片的芬兰藏品、以及大谷收集品中的同类部分之后,我决定在上文提及著作的释录卷(待刊)中将第一类型残片再分为如下三个亚型:

1.AA类型:北朝时期类型的早期阶段

2.A类型:北朝时期类型的晚期阶段

3.A’类型:成书于高昌国时期的类型

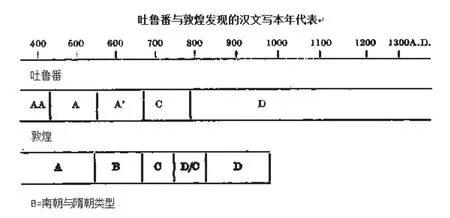

这些残片的分期需要借助已标明日期的敦煌出土残片的帮助,因为在这些来自吐鲁番的残片当中,除了A’类型之外,其它两类极少有带日期的题记,而敦煌出土的写卷当中又极少包含AA类型与A’类型的文献。①对于敦煌文书的日期确定,可参考藤枝晃《敦煌文书概观》第二部分(The Tunhuang Manuscripts.A general description),《人文》(京都大学人文科学研究所纪要)(Memoires of the Research Institute for Humanistic Studies,Kyoto University)第10号,1969年;同时可参考位于本刊第329页的年表。

一、AA类型(北朝时期类型的早期阶段)

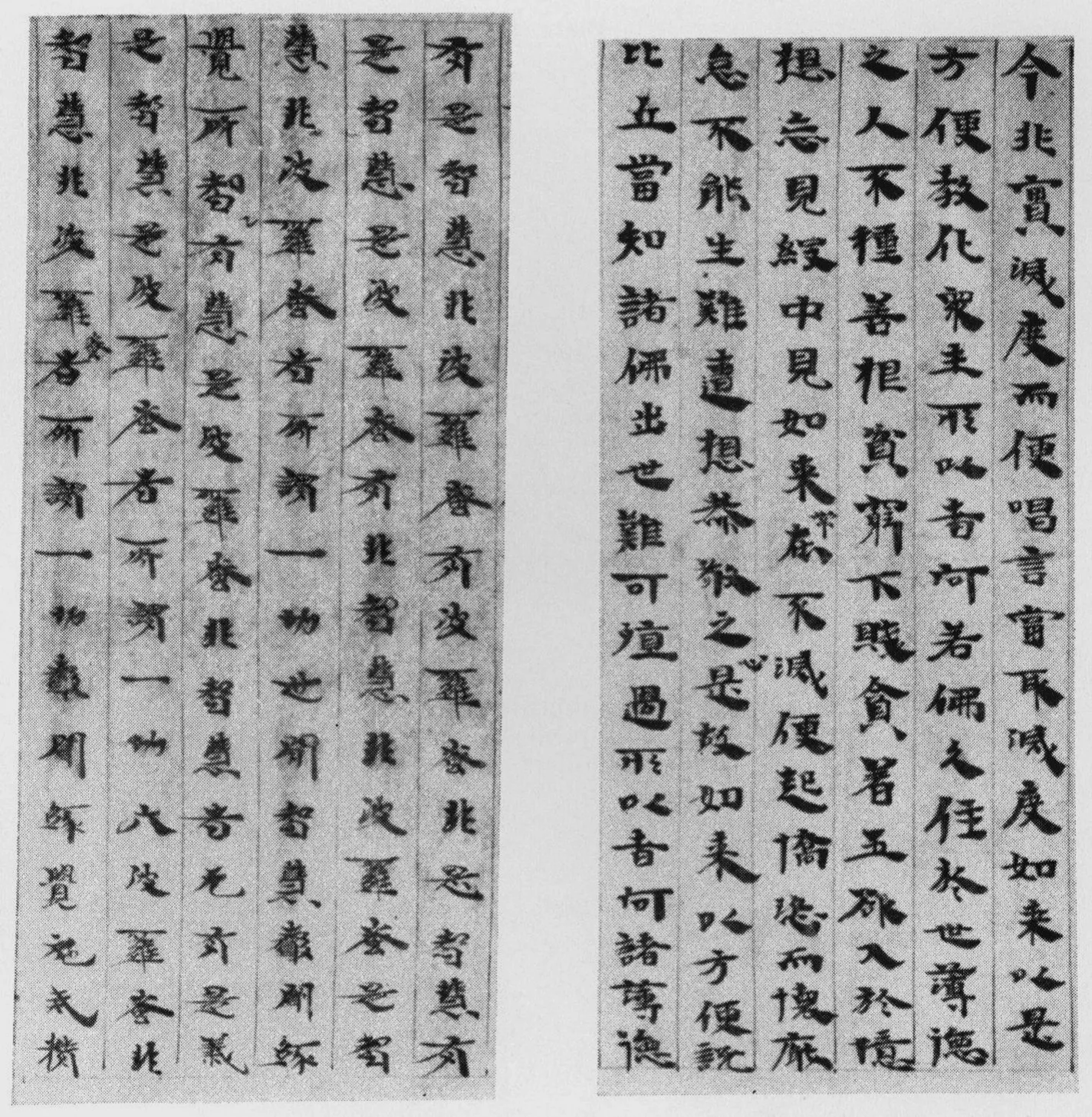

这一类型是纸本写卷当中年代最早的。在纸张得到广泛使用之前,中国人主要将文字书写在木质简牍上,因此,这一类型保存了大量简牍遗制。这种类型的卷子所使用的纸张主要由破麻布制成,粗糙且厚,约0.2毫米。每张纸的尺寸为25×45厘米,接近于高一尺长两尺的汉制。每张纸的上栏与下栏间隔为23厘米,然后由垂直线划出1.8厘米宽的栏。因此,每栏的宽度与木简尺寸相同。每栏当中书写的文本,其文字与木简的书写风格相同,即标准隶书或稍作变化的隶书字体。每栏字数不一,一些写本中为每栏16字,其他则为18—20字(图1)。在每一栏都写好字之后,这些纸张被一一粘连起来,形成一个卷子,但在某些情况下,文本是在纸粘好以后写上去的。这类纸张通常不入潢。

现存此类型写卷最晚的例证是写在丝绸上的P.4506《金光明经》(Suvarņaprabhâsa sutra=T.663),时间为公元471年,写于原中山国的首都定州。最近,饶宗颐教授将这件文书确定为“伯希和藏品中年代最早的写卷”,文章发表于《亚洲学报》(Journal Asiatique)1981年第269册。这将在下文中详细讨论。但这件文书的载体是丝绸,我们无法确定纸上的写卷也是同样的书写形式。写在纸本上的最晚的样例为《首楞严三昧经》(Śûragamasamâdhisûltra=T.642)的残片,时间为公元437年,它被分为两部分,一部分发表于黄文弼的《吐鲁番考古记》(1954年),另一部分发表于藤枝晃编《高昌残影》。

二、A类型(北朝时期类型的晚期阶段)

在拓跋王朝(或称北魏)公元5世纪早期统一中国北部之后,这些统治者非常热衷于吸收南朝的文化,并最终于公元494年将其首都迁移到洛阳,它曾是东汉的首都。在其汉化的过程中,北魏统治者在公元5世纪中叶的某个时段改变了自己的书籍样式,并模仿了南朝的样式。新的书籍形制仍然采用了卷子形,但在每张纸的上下边留出了约3厘米的页边距。另外,这些书籍以一尺长的纸张形式保存,当时一尺约合25厘米或一英尺。每栏高约20厘米,可写17字。①日本的三个地区,即奈良、长冈京和仙台,出土了三件用来在卷子上划线的公元8—9世纪的木尺。前两件用于政府文书,后一件用于佛教文本(见图1)。它们都由废弃的木条所制成,最后一件来自仙台的木尺长31厘米,宽1.8厘米,厚0.5厘米,一侧有小凹口M与R,大凹口N,O,P和Q。其用于划线的方法应该如下文所述:首先,一人将尺子稍微移入纸张的垂直边内(3—5厘米),纸张的边缘对准凹口M和R,然后在纸张的左右两边做下记号。接下来,划线者沿着标记N—N(上方)和Q—Q(下方)的边缘线切下纸张;然后沿标记O—O和P—P绘制水平或页边线;然后,以木尺的宽度画出垂直线,进而形成每一页面的栏。我们现在意识到,在A类型及其稍后时期的一些写卷的纸张上,其上下栏线距离纸张拼合处3—5厘米的地方会有极小的针孔或墨点。但是在一些写卷上,这些线条已经被粘进纸缝,我们看不到这样的标记。虽然这些纸仍使用麻布制成,但它们的质量比AA类型的写卷更精美轻薄,约0.1至0.15毫米厚。它们被染成棕色或暗黄色。在书写风格上,它比AA类型写卷更紧凑(soter),也更加接近于南朝的样式。②对于南朝书写风格,详见藤枝晃与Th.Thilo合撰,,,Bemerkungen zu Ch.422 und damit zusammenhängenden Fragmenten",Appendix to Katalogder chinesicher buddhistischer Textfragmente,Band 1.Berliner Turfantexte VI.Berlin 1975,pp.203~208.敦煌发现了大量此类写卷,但在吐鲁番却出土数量不多(图1)。

A类型写卷年代最早的样例为S.996,斯坦因敦煌藏品中的《杂阿毗昙心经》(T.1552)卷子本①这件文书的研究可见上文注1提及的藤枝晃文(1969),第23~24页。,带有公元479年的题记,是由冯晋国(或称冯熙)所捐赠。题记说此人当时为洛州(今洛阳)刺史,并且说这个卷子是当时其所捐献十部一切经的其中一件。《北史》中他的传记记载,其一生中捐赠了共计十六部一切经,并且在公元471年前往洛州之前被任命为国家图书馆的代理馆长。②《魏书》卷八十三上《冯熙传》在宋版《魏书》中已佚,现存版本从《北史》卷八十中抄撮而来,但改动甚微。因此,我们应当引用后者。另译者注:此处应为《北史》中所记“领秘书事”。他很可能沿用了国家图书馆所采用的新书制,即南朝的书籍样式。不能忽视的是,他曾任定州刺史,而该地是上文所提的最晚的AA类型写卷的产地。这些写卷一定是冯晋国在当地设立的写经所抄写完毕的,因为他在定州时一定已经开始制作一切经,只有这样,他才能在自己的一生当中制成十六部或至少十部一切经。总之,距今最晚的AA类型(公元471年)和距今最早的A类型(公元479年)写卷都与冯晋国有密切联系。

三、A’类型(高昌国时期的写卷)

当位于甘肃的西凉国在4世纪末为北魏所灭时③译者注:或许应当是说公元439年北魏灭北凉。,沮渠氏率领大量民众前往吐鲁番避难,并在半个世纪后建立起了高昌王国。此后其王权虽数度改易,但这个小国仍然延续了近两百年(公元460—640年)。高昌国王接受了南朝与北朝的册封。高昌国的官文书用汉语书写,皇室及贵族家庭保存了汉地的习俗,如服制、葬仪、儒学教育等。

有一些带有题记的佛典残片都是由高昌国王捐赠给寺庙的。他们抄写了数百卷佛经,并逐年奉献给佛寺。为了达成这一目的,该地必定有一个规模较大的写经所,并有一位师傅率领的人数众多的抄手。我们发现了同一文本相同部分的一些残片,它们的用纸、书写风格和字体布局都十分统一。④例如,我们可以将图2(A′类型)中显示的《金光明经》残片与上文注3引文(德藏目录(Katalog)第1卷图版24,插图28)中的德藏吐鲁番文书Ch.1891残片相对照起来看。这意味着一些抄手采用了他们的师傅所提供的写经模本。除了高昌国王的捐赠外,还有一些其他人的捐赠品或没有题记的佛经残片。这些残片在用纸和书写风格上相近,因此可能是在王室的写经所制作的。这组残片构成了与A类型写卷不同的种类,因此我们或许可以称之为A’类型。

图1

A类型文书

《优婆塞戒经》

(Upâsakasîla,T.1488)

高28厘米

AA类型文书

《法华经》

(Saddharmapund arika,T.262)

高25厘米

A’类型可以被看作是A类型的拓展。它的用纸比A类型写卷稍微精细且轻薄一些,即在技术上更加先进,但仍由破麻布制成。它们可能输入自中国的华北某地,因为在其造纸技术更新换代的早期阶段,高昌国是不可能生产出品质如此优良的纸张的。该类型写卷的书写风格晚于A类型文书,或比AA类型在地域上更为偏远。在当时的华北地区,出现了一种不同的风格。A’类型写卷的另一特征是经卷制式的不规则,例如略去了画页面垂线和页边线的步骤,有时甚至只画了垂线,用木钉的印迹而不是墨迹来连线①见图2(A’类型)《金光明经》残片。,部分汉字的抄写产生了歧义,等等。

图2 A’类型文书

四、总 结

至此,我们已经分别阐明了北朝时期写卷类型的三个不同亚种的特征。可以说,这三种不同的类型都从属于北朝时期的主类型,因为这三类写卷都写在北朝样式的纸,或写在用破麻布制成的纸上,并且使用了带有北朝特征的笔,或用由硬毛发,如鹿毛、狼毛和木柄制成的毛笔来抄写经文。对于B类型和C类型(见下表)写卷而言,它们会用由麻树皮制成的纸张,以及由兔毛和竹柄所制成的毛笔来抄写经文。