农业组织与有害生物风险管理研究综述

郑思宁,魏 炜,郑逸芳

福建农林大学公共管理学院, 福州 350002

近年来,随着全球气候变暖,加之农药滥用、外来有害生物入侵等因素,我国农业病虫害频发,逐年呈快速增长之势。近10年,我国农业有害生物总体处于严重发生状态,2006—2015年各类病虫草害年均发生面积在4.6035—5.075亿hm2次,是1980—1989年10年均值的2.84倍,年均损失量高达1.2亿t[1],对我国粮食安全构成巨大威胁。另据全国农作物病虫测报网监测调查和专家会商分析,2017年农作物病虫害呈重发趋势,预计发生面积3.47亿公顷次,比上年增加9.7%,如果不采取防治措施,有害生物造成的经济损失(后面有时简称“有害生物经济损失”)将超过6千亿元[2-3]。农业有害生物繁殖很快,随着种群的积累,爆发迅速,大部分有害生物还有着很强的迁移能力。不仅如此,随着食品安全、环境污染等问题越来越被政府、社会和消费者关注,采用如释放天敌寄生蜂、释放不育性雄虫等绿色防治方法势在必行,这就使得对有害生物采取统一防控显得尤为重要[4]。基于此,各地政府、植保部门通常采取“统防统治”的方法。然而,据基层工作者的反馈[5],在农业生产小规模、分散化的家庭经营形式的背景下,“统防统治”实施起来非常困难,主要表现在四个方面:小规模、分散化的家庭经营组织形式,1)不利于有效地推广病虫害防治技术、对有害生物采取统一行动;2)不利于农业病虫害信息的传播;3)不利于在农作物的栽培品种和栽培方式上采取统一的行动,为有害生物爆发成灾提供条件;4)不利于一些绿色防治方法的实施(如释放天敌等),从而不利于降低农药残留、提高农产品品质、保护生态环境。

由此可见,改革现有的农业经营体制、构建新型现代农业经营组织形式不仅是解决我国农业有害生物问题的关键,还为源头上缓解食品安全问题和生态环境问题提供了保障。为此,非常有必要展开农业生产与经营活动的微观基础(以下简称“农业组织”)在有害生物防控中发挥作用的研究,以找出最有利于有害生物防控的农业组织形式。虽然国际上关于人与自然、社会与生态耦合关系的研究已逐步展开[6-7],但关于农业组织与农业有害生物的关系及其作用的文献相当有限。因此,本综述将分别围绕农业组织风险管理和有害生物风险管理两个领域梳理相关文献,为农业组织与有害生物风险管理的研究奠定基础。

1 农业组织风险管理的相关研究

国内外关于农业组织的研究可谓汗牛充栋。国外诸多学者认为合作组织和家庭农场是实现要素资源最大化的最适宜的组织形式,为此,国外研究主要围绕这两方面展开[8- 14]。经过实践的检验,合作组织被认为是一种有效的组织形式,学者们主要围绕合作组织的产生和发展展开探讨[8- 9],制度变迁理论、产权理论、规模经济理论、交易成本理论等新制度经济学成为合作社发展研究的理论工具[9- 10]。后来,随着合作组织的优势不断凸显,学者们更多通过定量研究方法,对合作组织的生产效率、治理结构等方面进行实证分析[11]。国外在对家庭农场的研究,主要围绕农场规模与生产效率来进行探讨,研究结果大多表明,当农场规模发展到一定程度的时候,经营规模与生产效率呈现反向增长关系,相较于大规模农户而言,小规模农户更具有较高的劳动生产积极性[12- 14]。与发达国家不同,近10多年来,国内新型农业组织已逐步打破了过去小农经济的单一生产组织形式,而呈现出多元化的异质性趋势[15-16]。因此,国内的研究主要围绕这些新型农业组织展开,具体包括:农户家庭(专业大户、家庭农场)[17- 20]、农民专业合作组织[21- 28]、农业企业[29- 30]等。十八大以来,随着我国供给侧改革的深入,许多学者开始关注新型农业组织的培育与选择问题,将研究重点放在不同农业组织的比较分析上[33- 37]。总的看,学者们认为,不同农业组织各具特色、各有优势,是适合于我们当前农业现代化发展的需要;不同地区因地理条件、生产方式以及产品种类的不同,采取不同的组织形式;农业企业和农民合作组织的技术效率相对较高。

1.1 农业组织风险管理的国外相关研究

风险管理起源于美国1929—1933年的大危机。随着风险管理与决策研究的发展,风险决策理论被引入农业风险研究。不同的学者对农业风险的界定不同,Hardaker等[38]认为,农业风险至少包括价格/市场风险、生产风险、制度风险、法律风险、货币风险、融资风险、人身风险等七大类。大部分学者认为农业自然风险和价格/市场风险是农业风险的主要来源[39-40]。

农户风险偏好一直是国外农业组织管理研究的焦点。但由于个体差异,农户的风险偏好也有很大的差别。不同国家、不同地区的农户因组织规模、经济发展水平、教育水平的差异而导致风险偏好不同[41- 44]。农户对风险的态度还会因农场的规模、地理位置和产品种类的不同而不同[45]。

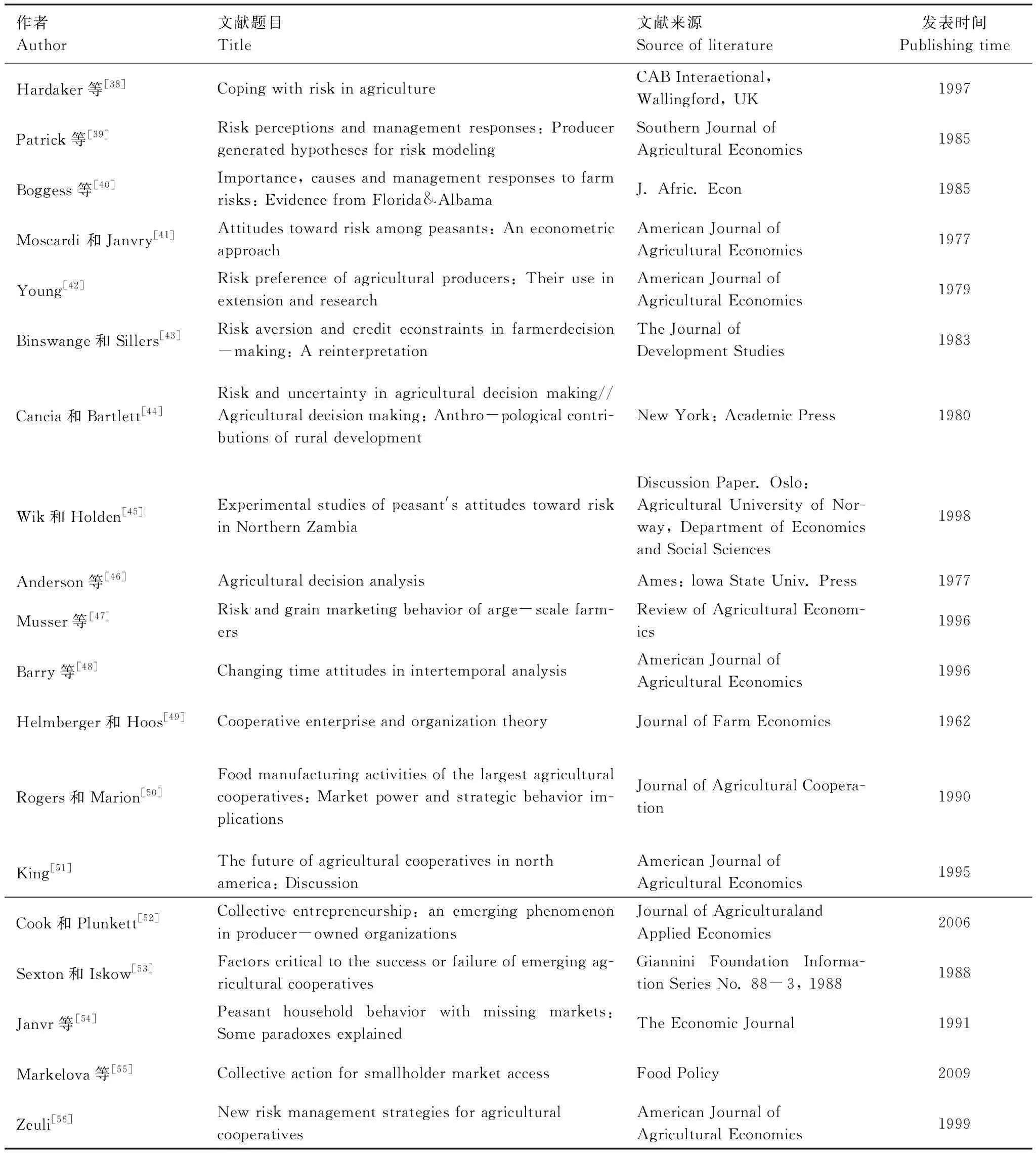

在西方国家,农业主要以大农场为生产决策单元,农场主主要通过自我风险管理、风险转移(如订单农业)以及购买农业保险等方式规避农业风险[46- 48]。另外,除了上述方式规避农业风险外,无论是西方发达国家还是发展中国家,学者们认为农民采取成立合作组织的方式规避风险,以实现生产规模化、技术可获取性和产品质量提高[49- 51]。但学者们更多从市场风险的角度去考察,认为农户通过集体行动来扩大市场交易的规模效益、提高市场议价能力,形成与其他供应链主体的抗衡势力[52-53]和降低交易成本[54-55]。而从自然风险角度的研究不多,Zeuli[56]通过研究发现自然灾害不仅会对合作组织成员带来直接经济损失也会带来因合作组织补助性退款减少的间接经济损失,为此,应该提倡农民专业合作组织利用资本市场衍生产品和农业保险共同抵御自然灾害风险(表1)。

表1 国外农业组织风险管理主要参考文献

1.2 农业组织风险管理的国内相关研究

国内对农业组织风险管理的研究在农户家庭(专业大户、家庭农场)、农民专业合作组织、农业企业这几种微观农业组织中均有涉猎(表2)。

表2 国内农业组织风险管理主要参考文献

1.2.1 农户家庭(专业大户、家庭农场)

农户家庭层面,学者们更多关注农户风险偏好和风险行为,主要包括:农户的风险感知行为[57-58]、农户的共担风险偏好[59-60]、风险的应对偏好[61- 63]、农地抵押风险与贷款偏好[64]等。关于家庭农场风险管理的研究较少,张悦等[65]认为:家庭农场经营面临过度规模化、雇佣劳动力缺乏、生产成本上涨、经营结构单一、社会化服务落后、议价能力低等诸多风险。近几年,农户对农业自然风险管理的研究开始零星出现,如周振等[66]研究了农业巨灾风险的农民满意度,认为自主积极型倾向越明显的农户其巨灾风险管理的满意度越高。

1.2.2 农民专业合作组织

鉴于农民专业合作组织在农业风险管理的重要性,国内关于合作组织风险管理的文献自2010年以来呈现快速增长的势头。研究主要集中在对合作组织的风险识别[67]、风险的评估和预警[68]、合作组织内部的财务风险、契约风险、资金与融资风险和信贷风险等[69- 72],还有部分学者从细分产品的视角考察某类合作组织的风险管理问题[73]。关于农业合作组织与农业自然风险的研究很少,陈金等[74]从博弈论的视角探讨了农业保险合作组织在防范农业灾害风险的必要性。总之,合作组织风险管理的研究主要从金融、财务风险的角度进行探讨。

1.2.3 农业企业

关于农业企业风险管理的研究,学者们更加关注市场风险和风险治理,如,农业企业的风险管理理论的构建[75]、农业企业的风险整合治理[76]、农业企业风险评价[77]、农业企业金融风险的应对策略[78-79]等。

总的看,国内外关于农业组织风险管理的研究主要从农户风险行为和市场风险的角度探讨,且对单一组织风险管理的研究较多,缺乏对不同农业组织风险管理的比较;国外对农业组织自然风险管理的研究主要集中在农户的灾害认知和农业保险上;国内对自然风险管理的研究开始零星出现,研究主要停留在对农民的满意度分析上。

2 有害生物风险管理的相关研究

国内外对自然灾害与灾害管理的研究已经形成一个体系,学者们主要围绕灾害系统理论[80- 84]、灾害经济损失(易损性)评估[83-84]、灾害对经济的影响[85- 87]、灾害的风险评估与风险管理[88- 94]以及减灾理论[86,95- 98]。在生物灾害管理方面主要包括有害生物风险分析、有害生物经济损失评估以及有害生物综合治理三个方面。

2.1 有害生物风险分析的相关研究

有害生物风险分析(Pest risk analysis,PRA),联合国粮农组织 1999 年版的《国际植物检疫措施标准第5号:植物检疫术语表》对其的定义是“评价生物学、经济学或其他学科的证据,以确定某种有害生物是否予以管制以及管制所采取的植物卫生措施力度的过程”[99],主要包括有害生物风险评价(Pest risk assessment)和有害生物风险管理(Pest risk management)两部分。

国内外对有害生物风险评价的研究较为丰富,形成了形式多样的评价方法,主要包括概率风险评价法(Probabilistic risk assessment, PRA)法[100- 101]、专家系统(Expert system)法[102- 103]、生物气候相似距(Bio-climactic distance model)方法[104- 105]、地理信息系统(Geographic information system, GIS)方法[106- 107]、生态气候模型评价(CLIMEX model)方法[108- 109]、GARP生态位模型[110- 111](Genetic Algorithm for Rule-set Predictio ecological niche modeling)等(表3)。这些方法各有侧重,学者们根据有害生物的特点,运用不同的方法进行风险评价。

表3 国内外有害生物风险评价方法

国外对于有害生物风险管理的研究已经取得了一定的进展,开始初步探索不同主体针对有害生物风险的应对策略,如Lefebvre等[112]认为大部分农户在应对风险时往往出于自利,只有一部分人会自觉选择降低环境风险的耕作方法;而政府可以通过公共干预手段,引导和激励大部分农户改用生态防治的方法,以降低农药使用量、减少环境污染、实现社会效益最大化。我国对有害生物风险评价的研究较多,对风险管理的研究较少。有代表性的研究主要有周曙东等[113- 115]和万方浩[116]的研究。前者的研究主要从外来生物入侵的路径入手,基于关键点管理体系对外来生物入侵进行预警管理;而后者主要站在国家战略的层面,探讨外来生物入侵的管理问题,包括国外的行动规划以及我国的战略行动计划等。从农业组织的视角探讨农业有害生物的管理问题仅仅局限于现象描述、总结性描述等[5,117]。

2.2 有害生物经济损失的相关研究

曾士迈[118]结合系统工程学的原理和方法提出了有害生物为害作物的损失估计模型、损失预测及防治效果预测的计算方法。该研究认为,有害生物所造成的损失包括产量、品质、防治费用等方面的直接损失和对加工、商贸、环保等方面的间接损失,还包括对农业生产者的原生损失和对消费者、社会、国家的次生损失。

国外对有害生物经济损失评价的研究较为丰富,比较早期的有OTA[119]和Stonehouse等的研究[120]。前者对79种外来生物对美国造成的经济损失做了评估,结果表明,1906年至1991年由于外来生物入侵所导致的直接经济损失为9694.4亿美元;而后者则结合巴基斯坦的水果产量、果蔬进出口、农药使用情况等方面,对不同地区的各种果蔬在受果蝇为害后的损失率进行了评估。随着研究的深入,学者们对经济损失的研究也不断细化,如,Pimentel等[121]等人将美国外来生物入侵的经济损失分为农林牧直接损失和管理成本两个大方面,并得出美国每年因外来入侵生物而造成的经济损失高达1380亿美元;Oliveira等[122]从生态环境角度,对巴西虫害所造成的农作物经济损失进行了量化,并预估了因杀虫剂的滥用促使生态环境破坏,进而导致人类中毒所消耗的医疗费用;Farnsworth等[123]等通过田间试验数据和专家意见相结合,从人力投入与农药使用两大管理成本的角度对果蝇在美国加利福尼亚所造成的树莓经济损失进行评估,认为引入生物控制剂替代传统化学制剂,可以减少产量损失和果蝇侵扰。随着灾害风险评估软件的不断发展,一些新的评价方法开始呈现,如,Cook等[124]应用@risk软件评估了梨火疫病(Erwiniaamylovora)对澳大利亚进口新西兰苹果所造成的经济损失。

我国对有害生物经济损失研究起步较晚,杨昌举和韩蔡峰[125]介绍了外来入侵物种经济损失评价的原理、步骤,并对经济损失的一般评估方法及其应用进行了探讨。近年来,随着外来生物入侵研究的逐步深入,越来越多的学者以某具体有害生物作为研究对象,构建评价指标体系、评估经济损失。如,闫峻[126]对林业生物灾害造成的经济损失进行评估;赵铁珍等[127]和饶玉燕[128-129]分别对美国白蛾和棉花曲叶病毒造成的经济损失进行了评价;吴志刚等[130]通过构建评价指标体系,应用@risk软件和蒙特卡洛随机模拟方法评估了刺萼龙葵(SolanumrostratumDunal)对中国玉米产业造成的潜在经济损失。周桢[131]和马兴莉等[132]通过构建指标体系分别对实蝇类害虫在福建和广东造成的经济损失做了评估。

2.3 有害生物综合治理(IPM)的研究进展

有害生物综合治理是有害生物风险管理的重要研究内容,对此,国内外学者均进行了深入的研究和探讨,具体研究成果见表4。

表4 国内与国外有害生物综合治理相关研究进展

国外在有害生物防控与管理的研究由来已久,最早是由Stern等[133]首次提出“害虫综合防治(Integrated pest control, IPC)”概念,而后在1965年,联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)与生物防治国际组织(International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants, IOBC)在罗马召开的“有害生物防治”会议上确定了害虫综合防治(IPC)的专业术语,从此掀起了害虫综合防治的研究热潮[134],直到1972年,IPC更名为有害生物综合治理(Integrated pest management, IPM),并且沿用至今。Zalom[135]认为IPM的总体目标是在社会和经济约束下,降低农药对环境和健康的风险,但是在实际治理过程中许多地方依旧是化学使用的密集区。Ehler[136]与 Zalom(2001)的观点类似,从长远的角度来看,化学制剂并未得到有效管控,滥用杀虫剂的问题变得越来越明显,包括害虫抗性、目标害虫复苏、二次害虫暴发和环境污染等问题日益加剧。关于IPM应用领域,有机构和学者(Barfield等[137];National Research Council[138];Ehler等[139])分析了IPM推广几十年来化学制剂不能有效得到控制的原因:首先, IPM复杂、耗时,以实现对多种害虫防治策略的整合实施,而化学农药成为农民最廉价的保险手段。其次,农民请来的专家顾问,没有仔细观察害虫及其天敌的活动规律,并且这些人多数是农药公司的成员,存在内部利益问题。再次,科研院校等机构缺乏虫害管理的分类研究,对管理过程各组成部分没有进行深入探索。基于现状,Swinton和Day[140]进一步发现问题的根源不在于虫害和控制方法,而在于农民的自身行为和社会对于IPM产品服务的价值衡量这两方面。然而,从生产者、消费者或整个社会的角度来看,IPM体系的发展受到经济学理论的深刻影响,单纯依靠成本效益分析方法,过度关注经济损害水平与单一的防治指标,而没有将社会学和生态学的理论融入其中,形成系统的防控治理体系,同时,个人决策行为对生态环境的影响也未能得到足够的重视。现阶段政府开始尝试通过公共干预手段来改变农户滥用农药的传统行为模式,并且在市场要素驱动下,促进从零售商到终端消费者各环节对IPM产品的认可,通过多方的融合降低生态环境和健康的潜在风险[112]。

我国于1975年提出并实施“预防为主,综合防治”的植保工作方针,此后经过几十年的发展,我国有害生物防治已由最初的依靠化学的单一防治向综合治理(IPM)方向发展,经历了以一种有害生物、某种作物、生态系统为管理对象的3个发展阶段[141]。在发展过程中相关学者就针对IPM中存在的问题,提出不同的理论以完善综合治理体系,诸如:有害生物生态管理(Ecologically pest management, EPM)、强化生物因子的综合治理(Biologically intensive integrated pest management, BIIPM)、以生态学为基础的有害生物治理(Ecologically based pest management, EBPM)等[142]。虽然综合治理体系不断完善,但是由于有害生物种群呈现多样化发展态势,给传统的生物防控与管理带来了严峻挑战,一些学者(梁军等[143];张克诚[144])认为虽然我国在诸多基础理论与防治技术方面有着巨大突破,但是实际过程中仍然存在着重“治”轻“防”的问题,而且通常只是从单一的种群角度出发,很少考虑到整个生态系统的连锁效应而导致的社会效益和生态效益损失的扩大。基于此,近年来,一些学者开始探索有害生物生态系统调控治理模式,通过绿色防控体系的建立,能够有效防止化学制剂对环境资源的破坏[145]。学者们分别围绕有害生物的决策管理与生态调控两个层面进行探讨,例如,葛晶和陈连军[146]认为将成本投入和生产消耗纳入到有害生物决策系统,通过最大限度降低防控成本,来避免农业生态环境的破坏以及资源的过度消耗。赵紫华[145]论证了通过调控食物网拓扑学结构和能量流动,以及通过天敌的下行控制和土壤的上行效应,可以实现对害虫种群的可持续控制。

3 文献评述

3.1 主要结论

(1)在西方国家,农业主要以大农场为生产决策单元,农场主主要通过自我风险管理、风险转移(如订单农业)以及购买农业保险等方式规避农业风险。为此,国外对农业风险管理的研究主要集中在农户的灾害认知和农业保险上。

(2)国内对农业组织自然风险管理的研究开始零星出现,研究主要集中在对农民的满意度分析上,而关于农民专业合作组织和农业企业应对自然风险的研究较少。

(3)对有害生物风险评价的研究较为丰富,评价方法也多种多样。有害生物风险管理的研究较少,主要从关键控制点和国家宏观战略层面进行分析。

(4)有害生物经济损失的研究较为丰富,通过构建评价指标体系,针对不同种类的有害生物,评价其造成的经济损失。

(5)有害生物的防控和管理体系在基于现有综合治理(IPM)模式的基础之上,为避免农药滥用对环境和健康造成持续性破坏,已经开始尝试探索生态调控的治理模式。

3.2 尚需进一步研究的问题

(1)不同农业组织对有害生物防控效果的研究。

从文献回顾可知,随着农业供给侧改革的深入,国内学者们开始关注各新型农业组织的培育和比较,但关于有害生物风险管理的研究并没有深入到微观农业组织层面。而国外发达国家大多为大农场或农协(日本)的组织形态,微观农业组织的多样化程度远不如我国。为此,国外对农业自然灾害管理的研究主要聚焦在农户的灾害认知和农业保险上,鲜有关注到农业组织层面,更未见到不同农业组织对有害生物风险管理的比较研究。为此,有必要深入研究不同农业组织对有害生物的防控效果,找出最有效的农业组织形式,为我国农业经营组织化改革提供参考。

(2)有害生物经济损失影响因素的研究。

国内外对有害生物经济损失的研究较为丰富,已经呈现形式多样的评价指标体系,但没有深入到影响因素层面进行分析、没有形成完整的有害生物经济损失影响因素的理论分析框架,更没有充分考虑微观农业组织对整个灾害系统产生的影响。

(3)不同组织中农户对有害生物“统防统治”参与行为的研究。

有害生物是一种公共物品,具有外部性的特点,为此,对有害生物的“统防统治”成为有害生物防控的关键。虽然一些文献深入到农户层面探讨农户对农业灾害风险的参与意愿,但针对不同农业组织中农户对有害生物“统防统治”的参与意愿和参与行为的研究还未见到。为此,围绕不同农业组织中农户对有害生物防控的参与行为也是需要深入研究的方向。