基于网络分析法的南宁西乡塘区公园可达性

郭 松

范泽源

何家琪

李在留*

城市公园承担着极其重要的公共服务职能,如生态价值、防灾减灾、旅游休闲和教育科普等,是城市人居宜居环境建设的重要内容[1]。随着社会公共意识的增强和户外游憩活动的增加,人们不仅关注城市公园的数量和规模,更关注能否方便快捷地进入公园[2],传统的城市规划建设指标如人均公园绿地面积、城市绿化覆盖率和城市绿地率等不能从居民的使用角度和空间层面来评价公园布局的合理性和公园服务的公平性[3]。因此,从公园的空间可达层面和服务半径覆盖效率来科学评价公园的规划建设水平显得更为重要[4]。

可达性概念首先提出于国外20世纪50年代[5],通常是指从某一给定区位到达活动地点所克服空间阻隔的相对难易程度,其相关指标有距离、时间、费用等[6],广泛应用于交通、公共服务设施、弱势人群及社会服务等领域[7]。国外公园可达性研究主要涉及空间格局及评估[8]、服务公平性[9]、使用效益分析[10]等内容;国内相关研究仍处于起步阶段[11],研究地点多集中于国内中心城市[12-15],这些研究重视数据分析和发现问题,但针对问题提出建议较少或没有数据支撑。目前公园可达性研究方法有网络分析法[16-17]、引力模型法[18-19]、缓冲区分析法[20-21]、费用加权距离法[22-23]等,不同研究方法的测算结果有很大差异[24],其中网络分析法是通过对地理网络、城市基础设施网络进行数字模型化,研究网络的状态以及模拟和分析资源在网络上的流动与分配情况,对网络结构及其资源等的优化问题进行研究的一种空间分析方法。一些学者研究认为基于道路的网络分析法较真实地反映了居民进入公园的过程,对于公园可达性的分析较为准确客观[21,25]。作为荣获“联合国人居奖”“全国文明城市”和“国家生态园林城市”称号的南宁市,各项城市建设如火如荼,现以南宁市西乡塘区6个城市公园为研究对象,运用ArcGIS网络分析法,利用城区现有道路网络,对不同交通方式下的公园可达面积进行定量分析,建立时间与可达面积比之间的回归模型,发现存在问题并提出优化建议,为城市公园及相关建设布局提供参考。

1 研究对象及范围

西乡塘区地处南宁市西北部,是南宁市人口最多、建成区面积最大的城区,区内城市公园占南宁市建成区总数的25%,公园建设相对滞后于城市发展,相关建设与发展潜力巨大。本次研究范围西、北以绕城高速为界,南以邕江为界,东至西乡塘区行政边界,面积约112.38km2。研究对象包括新秀公园(12.64hm2)、花卉公园(29.49hm2)、相思湖公园(162.25hm2)、明月湖公园(232.67hm2)、金沙湖风景区(171.41hm2)和动物园(39.93hm2)6个城市公园,合计648.39hm2,约占区域总面积的5.77%。

2 研究方法与步骤

2.1 数据获取

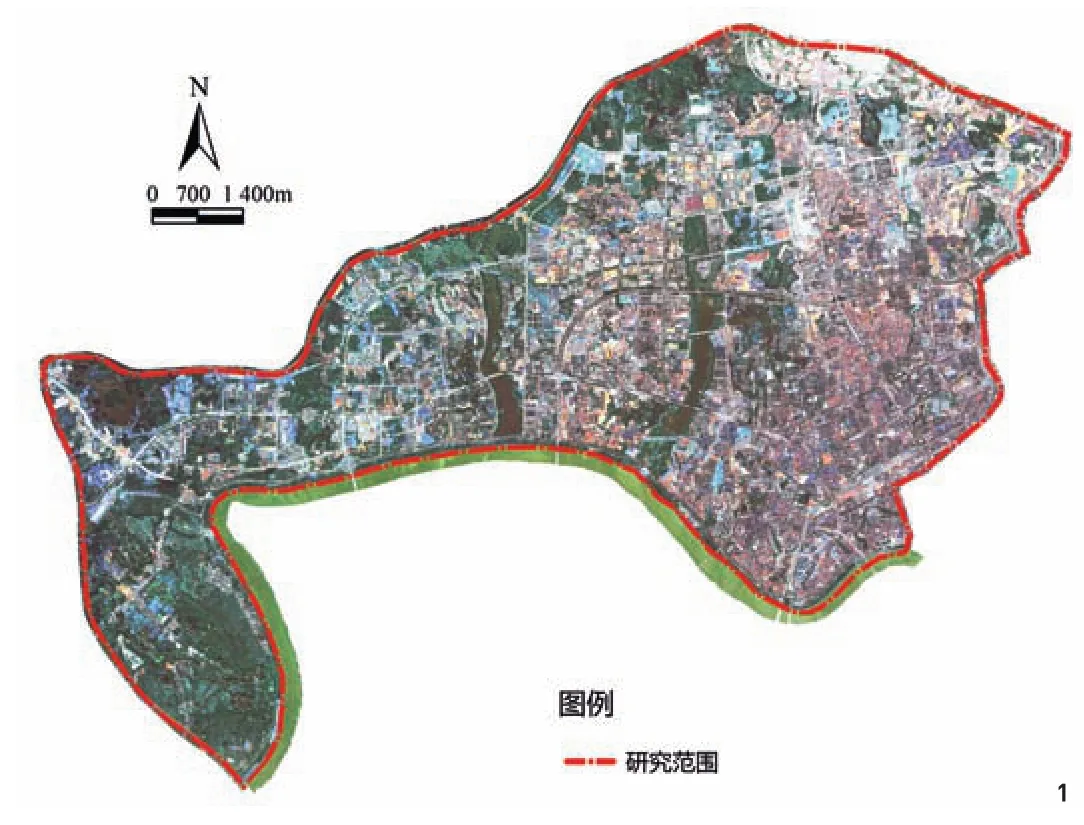

首先,选择2016年5月拍摄的西乡塘区高分二号卫星影像,采用ENVI 5.2进行辐射定标、大气校正、正射校正、融合等预处理,得到分辨率为1m的卫星图像(图1)。其次,参考《南宁市中心城区绿线控制规划》《南宁市城市总体规划(2011—2020)》《南宁市综合交通规划(2007—2020)》,利用ArcGIS 10.0对处理后的卫星图像进行人工目译解译,获取公园和道路等数据信息。最后,运用手持GPS进行实地调查,对目译后的数据进行补充和修正。

2.2 建立数据库构建网络分析模型

根据ArcGIS网络分析(network analyst)模块的要求建立公园和道路网络数据库,网络模块内中心(centers)、链(links)、节点(nodes)和阻力(impedance)等数据信息的处理可反映城市绿地(中心)沿交通网络在某一阻力值下(时间、路程、费用等)的影响范围。利用ArcGIS中“新建网络数据集”功能构建网络分析的空间阻力模型,然后建立服务区分析层,通过设置道路时间阻力值(道路长度/通行速度),生成源点沿道路网络行进所围合形成的可达区域,得出公园的服务面积[13]。

公园数据库包括公园名称、面积、类型、入口等要素,公园入口点文件信息以公园的实际出入口为准(即到达出入口为进入公园),构成网络的中心元素,每个公园为多个中心的集合,将多个中心的服务区合并作为该公园的服务区。

道路网络数据库包括地铁线、地铁站点、道路线、道路名称、道路等级、通行速度和通行时间等要素。以道路中心线为基准建立道路网络线,以打断线的交叉点建立路口结点,模拟城市道路、十字路口、地铁、地铁站点出入口和立交等,阻力为通过道路网络所花费的时间。对于机动车交通方式,参考《城市道路工程设计》(CJJ 37—2012)和《南宁市综合交通规划(2007—2020)》,结合实际情况,将道路等级和通行速度划分为快速路(80km/h)、一级主干路(60km/h)、二级主干路(50km/h)、次干路(40km/h)、主要支路(30km/h)和次要支路(20km/h)6种类型;对于非机动车交通方式,设定速度为15km/h[26];对于步行交通方式,设定速度为1m/s[13]。在道路结点处设置0.5min的等待时间[27],另将地铁纳入步行交通方式中,依据地铁运营标准设定速度为38km/h,每站等候48s。

2.3 计算公园可达面积比

根据相关研究[2,25-26],结合区域实际确定5、10、15、20、25、30和55min共7个时间等级,利用ArcGIS网络分析工具,分别生成步行、非机动车、机动车交通方式下沿道路网络在不同时间等级围合形成的可达面域,得到公园可达等级分布图,计算公园可达面积比(公园可达面积比=可达面积/研究区域总面积),以此作为评价公园可达性的量化指标。由于公共交通与非机动车效率接近[26],且南宁市部分交通路线在改造升级中,故公共交通方式没有纳入研究范畴。

2.4 建立回归模型

由于研究时间等级的固定,无法实现区间内任意时间点公园可达面积比的测算,因此以时间为自变量,公园可达面积为因变量,利用SPSS 22.0软件进行回归分析获得回归模型,供3种交通方式下城市公园可达面积比预测使用。

3 结果与分析

3.1 公园及路网分布特征

从图2可知区域西南部和东北部没有公园分布,因此公园地理分布不均衡。从公园类型来看,6个公园中有5个专类公园,仅有1个综合性公园(新秀公园),由于综合性公园有着更丰富的活动内容和更完善的服务设施,能更好地满足居民的休闲娱乐需求,因此建议将现有专类公园升级改造为综合性公园。实地调查发现,明月湖公园、相思湖公园、花卉公园和金沙湖风景区还处于建设阶段,约占现有城市公园总面积的91.89%,西乡塘区城市公园建设整体滞后于城市发展。

对西乡塘区路网进行梳理,发现道路网络分布不均,存在大量断头路,东中部和东南部路网完善程度优于东北部和西部地区,在西部与中、东部区域仅有3条路相连接,存在严重的交通瓶颈,西南部和北部边缘存在空白区,区域路网急待建设完善。

3.2 公园可达性全局分析

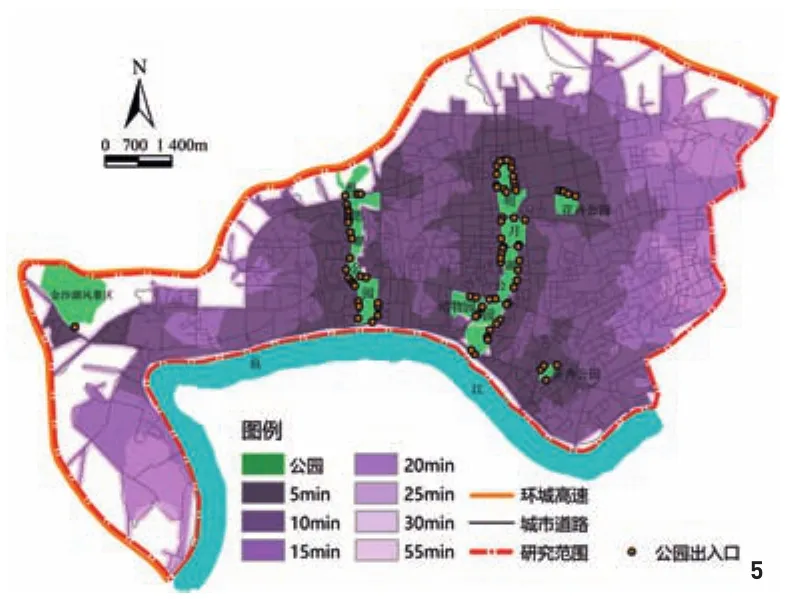

在生成的公园可达等级分布图(图3~5)中可知,地块颜色越深表示到达公园所需时间等级越短,反之亦然,因此,3种交通方式下区域中部的可达性较好。在步行55min北部边缘和西南部出现了大面积服务盲区,占总面积的41.33%,这些区域需要增设公园。机动车可达面域大小在20min后变化不明显,最终形成的公园服务盲区与道路网络空白区一致,据此应加强空白和边缘区路网建设。

公园出入口分布及周边路网特征决定了不同时间等级可达面域扩展形态,如相思湖公园出入口多分布于西侧,导致西侧外围同色地块面积远大于东侧,北面路网缺失,虽有出入口仍导致北部外围为服务盲区;而新秀公园周边均有出入口分布,外围路网完善,可达面大致向四周均匀展开;再有,金沙湖风景区位于研究区西北边缘,可达面域受研究范围限定无法向四周扩展,导致可达面域扩展弱于研究区中部公园。

图1 研究区的卫星影像

3.3 公园可达性比较分析

对3种交通方式下公园可达面积比进行统计(表1),结果表明不同时间等级下机动车公园可达性最好,其次是非机动车,最后是步行;当时间等级到55min时,机动车可达面积比最高为80.67%,其次是非机动车79.59%,最低是步行58.67%,无论哪种交通方式,仍有近20%地区未能覆盖,说明西乡塘区城市公园整体可达性较差,不能满足区内居民方便快捷地到达公园。

从公园可达面积比增长量来看,随着时间等级的增大,步行方式增加缓慢,在30min仅为35.94%,为非机动车和机动车的一半左右;非机动车和机动车公园可达面积比增长趋势相同,但机动车5~10min增长量远大于非机动车,在10min就达50%,而非机动车到20min才过50%;在30~55min区间,步行从35.94%增长到58.67%,增长量远大于非机动车和机动车。可见步行呈均速缓慢增长,而非机动车和机动车呈先快速后缓慢的增长。

值得注意的是,非机动车和机动车55min公园可达面积比非常接近,且机动车在55.23min公园可达面积比已达最大值81.08%,并不再随时间增加而增加,说明西乡塘区公园服务盲区的形成与交通方式和时间等级无关,与路网不完善密切相关。

3.4 公园可达性回归分析

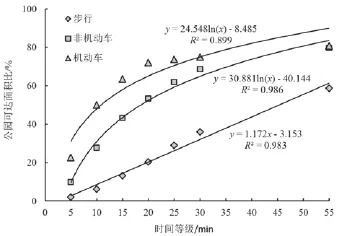

以时间为自变量,公园可达面积比为因变量,计算3种交通方式下的回归模型(图6),可知步行方式适合一元线性回归模型,非机动车和机动车适合对数回归模型。步行与非机动车回归模型预测值与实际值差异较小,二者的回归模型可作为5~55min区间预测使用,但机动车回归曲线在5和55min明显偏离实际值,回归模型预测值存在较大误差。另外,3条回归线具有起始开口化、中部扩大化、端部汇聚化的特点,推测随着交通速度从慢到快,可达面积比值随时间增加依次为先慢后快、近似均速和先快后慢。

4 提高公园可达性的优化建议

4.1 均衡公园布局和出入口分布

1)增设公园,实现步行可达性的全覆盖。

以步行方式公园可达等级分布图为依据,首先,在公园服务相对薄弱区如北湖街道中部、安宁街道中部、安吉街道西北部、石埠街道东部和西南部等区域规划建设公园,满足公园服务的公平性,并消除服务盲区。其次,增加区域边缘的公园服务覆盖,如在西、北部绕城高速外围依托罗文水库、天雹水库、邕江支流和山林地建设郊野公园,沿邕江两岸建设带状滨水公园,满足居民对不同类型公园的游憩需求。最后,根据区域中部公园可达性较好的特点,明月湖公园可作为今后西乡塘区重点公园进行建设,满足居民对高品质公园的游憩需求。

2)均衡公园出入口,提高公园可达性。

公园出入口相对集中于一侧会使其他侧居民花费更多时间到达,不利于公园可达面的均匀扩展,如相思湖公园东侧出入口较少,导致东部毗邻区可达性较差,参考公园林荫带和道路绿化带设计中为方便有人穿行的分段距离为75~100m的指标要求[28],在现有基础上每80m增设出入口,对步行方式可达性进行分析(表2),可知均衡公园出入口后同等时间下该公园可达性几乎提高了一倍多,因此公园建设应考虑均衡设置出入口。鉴于居民会采用步行以外的方式到达大型综合性公园[26],对区域内公园配建停车位进行统计(表3),结果表明:金沙湖风景区、明月湖公园和相思湖公园的停车位指标均低于《城市停车规划规范》(GB/T 51149—2016)中游览场所类2车位/hm2的要求。随着居民机动车拥有量持续增加,现有公园和新建公园应提高停车场建设面积和数量,为节约用地,可结合公园出入口广场或商业服务设施建设地下、半地下机动车和非机动车停车场。

4.2 完善路网结构和优化交通线路

1)完善道路网络结构。

首先,完善空白路网,加强西南部和北部边缘区路网建设。其次,减少断头路,打通城内的断头路以减少死角;依托现有绕城高速建设绕城高架高速,把底层道路纳入市政管理,开放道路、减少断头并形成环路。再次,提高道路等级,选择通行量大、公园与主要居住区之间的城市一、二级主干路和主要支路进行扩建,提高通行速度。再有是细分道路,对现有大块和长条状街区进行细分,通过新建道路细分街块;对一些长带状公园在合适地点修建道路进行分割或空中跨过或地下穿过,形成更多公园出入口并解决道路绕行问题;针对现有公园在非临街道侧修建城市道路以便增设出入口。最后,解决交通瓶颈,在石埠街道东部西明江附近仅有3条道路连接东西部,此区域北部应建设多条道路加强东西部之间的联系。如依据《南宁市综合交通规划(2007—2020)》,将研究区内空白路网补充完善,连通断头路,对步行可达性进行分析(表4),结果表明不同时间等级下公园步行可达性均有较大提升。

图3 公园的步行可达等级分布

图4 公园的非机动车可达等级分布

图5 公园的机动车可达等级分布

2)优化交通线路。

网络化道路系统存在较多十字路口,增加了红绿灯等待时间,因此需要优化交通线路以减少等待时间。相关建议有:在主干道十字路口兴建立交桥;建立道路交通实时预警信息系统供居民选择道路出行;在主要道路设定通行速度,通过交通信号控制机计算形成“绿波带”;建立空中非机动车道或升级主干道绿化,沿路增设慢行道、驿站和休憩设施形成城市绿道以联系各大公园和其他主要公共设施,为居民提供更多绿色出行空间,提高步行和非机动车通行效率等。如理论上将路口等待时间设定为0,对步行可达性进行分析(表5),得出不同时间等级下公园步行可达性均有较大提升。

表1 3种交通方式下的公园可达面积比

表2 均衡出入口前后的步行可达面积比较——以相思湖公园为例

表3 西乡塘区城市公园配建停车位统计

表4 完善路网结构前后的步行可达面积比较

表5 减少路口等待时间前后的步行可达面积比较

5 结语

本文基于网络分析法对西乡塘区城市公园可达性进行研究,结果表明:区内公园分布不均衡,整体可达性较差。由于路网不完善,导致近20%的区域3种交通方式均无法覆盖,不能满足区内居民方便快捷地到达公园。不同交通方式下,时间与可达面积比之间存在相关性,其中,步行方式适合一元线性回归模型,非机动车和机动车适合对数回归模型。公园地理分布及数量、公园出入口分布、路网完善程度和交通方式影响公园可达性。针对存在的问题,提出了增设公园、均衡公园出入口分布和优化路网结构等建议,其中均衡出入口分布能更有效地提高可达性,应成为今后公园优化建设的首选。

研究发现均匀的方形路网更容易形成均匀扩展的可达面域,从而减少可达面域边界的锯齿交错形态,因此在城市路网规划中应尽量多建方形路网,少建条带状、不规则路网,但是方形路网密度过疏会增加绕行时间,过密会增加路口等待时间,在尽量提高公园可达性前提下,最适路网密度还有待进一步研究。最后,现有研究结果是基于道路通畅条件下的理想分析,实际还应考虑道路拥堵、人口分布、城市地形等因素,综合各种条件下的研究还有待深入。

图6 3种交通方式下的公园可达面积比拟合模型

注:文中图片均由作者绘制。