大城市职住空间演变评估方法研究

万晶晶,张协铭,刘志杰,杨宇星

(深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司,广东省交通信息工程技术研究中心,广州深圳518021)

改革开放40年来,中国城镇人口从1.7亿人增至8.1亿人,城镇化水平达到58.5%[1],城市人口规模与用地规模急速扩大。在人口与产业不断向城市集中的过程中,环境污染、道路交通拥堵等大城市病接踵而至。一般而言,道路交通拥堵集中体现在城市的早晚高峰时段,源于大量的通勤交通跨越城市,这反映了劳动者的就业地—居住地分离是对城市交通影响最为显著的因素。

1 研究背景综述

职住空间结构中最重要的两个概念是职住平衡(Jobs-Housing balance)和空间错位(spatial mismatch),其源于黑人受到种族歧视影响而被迫失业或长距离通勤的空间错位假说[2],后逐渐发展为弱势群体就业可达性的研究,近年则集中于对通勤行为的研究。中国大城市职住失衡的形成与城市的特殊发展历程密切相关,既有计划经济向市场经济转变这类社会制度改革的原因,例如城市住房分配制度从单位统筹到自购商品房、劳动用工制度从“铁饭碗”到合同制的变化等,也有城市空间结构重构方面的原因,例如城市旧城区的更新改造、“退二进三”带来的就业岗位外迁等,同时也离不开个体层面的因素,例如双职工家庭的通勤需求、权衡子女通学的需求等[3],具体分类可见表1。

职住平衡的测度最常见的静态评价指标为职住比(Jobs-Housing ratio),包括对一定范围内的就业岗位数量与居民数量进行比较的名义职住比,以及居民在本区就业比例或就业岗位由本地居民占有比例的实际职住比[3]。在此基础上还发展出利用空间基尼系数、区位熵等方法测度空间聚集度以及确定职住具体空间分布格局[4]。

近年来,过剩通勤(excess commuting)已经成为研究城市职住空间匹配关系的重要研究范式。过剩通勤是指居住地与就业地不匹配引起的多余通勤量,能够评估城市在职住平衡改善中所具有的潜力。过剩通勤的定义和指数已经日趋完善,已有多位学者对过剩通勤的相关理论及发展过程进行了较为完善的梳理。其中,文献[5]以西安市为例进行了实证研究,文献[6]则在系统梳理框架的基础上,发展了利用Brotchie三角形模型进行过剩通勤研究的方法。本文在此基础上,延伸出一种动态Brotchie三角形模型,以更准确地评价不同规模城市间或某快速扩张的城市不同规模下通勤效率的可能变化情况,并以南昌市为例,通过2010年、2015年居民出行调查原始数据,进行过剩通勤框架下的实证研究。

2 过剩通勤研究框架理论

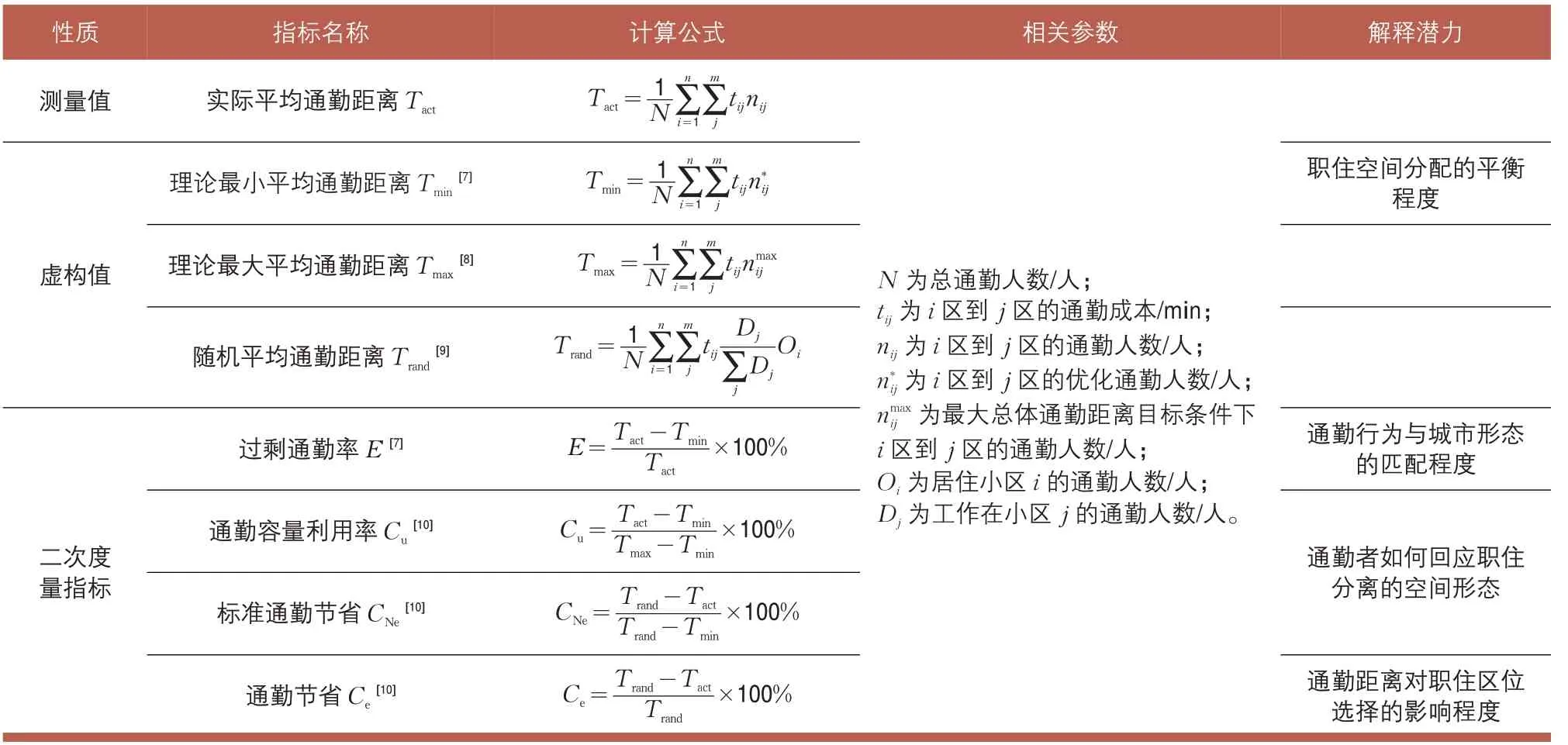

2.1 过剩通勤基本概念及相关指标

过剩通勤研究框架有四大基本指标:实际平均通勤距离、理论最小平均通勤距离、理论最大平均通勤距离和随机平均通勤距离[6]。后三个指标的概念基于一种假设情景:居民的就业地和居住地同质,彼此之间能够无代价的进行交换,通勤者自身具体的社会经济特性与就业岗位类型均不影响区位的选择。四大基本指标以及其他衍生的二次度量指标的具体概念、测量公式以及解释潜力见表2。

理论最小平均通勤距离[7]按照最小通勤成本来重新分配通勤者的居住地与就业地,是实际平均通勤距离的下限。其与实际平均通勤距离的差值为过剩通勤,过剩通勤与实际平均通勤距离的比值即为过剩通勤率。由于过剩通勤率受空间单元的规模影响较大,难以在不同城市之间、不同发展阶段之间进行横向、纵向对比。

表2 过剩通勤框架相关指标特征Tab.2 Indicators under the excess commuting framework

在此基础上,学界进一步发展出理论最大平均通勤距离[8]以及随机平均通勤距离[9]的指标。理论最大平均通勤距离以总体最大平均通勤距离为求解目标,与理论最小平均通勤距离共同构成了通勤容量区间,以此为基础的通勤容量利用率指标能够解释不同规模城市间通勤效率的差别。但由于其过于违背经济理论中追求最小成本的前提,其值与实际最大可能值之间将存在一定的真空区间,相关指标不够合理。而随机平均通勤距离则通过假设所有通勤者在选择工作地和就业地时随机分布,缩小了通勤容量区间的范围。实际上该指标与理论最大平均通勤距离指标高度相关[11],但更为合理。其衍生的通勤节省(commuting economy)和标准通勤节省(normalized commuting economy)指标,反映出通勤节省程度,指标值越大,可判定为通勤效率越高。后文中的通勤效率即指通勤节省程度。

2.2 Brotchie三角形模型在过剩通勤框架中的应用

上述概念均以职住空间分布形态和结构保持不变为前提,是相对静态的指标体系。目前中国各大城市的城市规模与人口正在迅速拓展、职住空间变化剧烈,使得通勤特征的变化维度更加多元而复杂。Brotchie三角形模型[6,12,13]是分析不同空间结构模式下过剩通勤的重要方法。

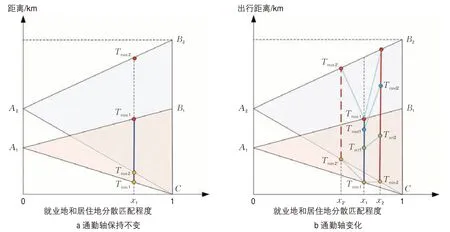

图1 Brotchie三角形模型及基于该模型的过剩通勤分析Fig.1 Brotchie Triangle Model and excess commuting analysis based

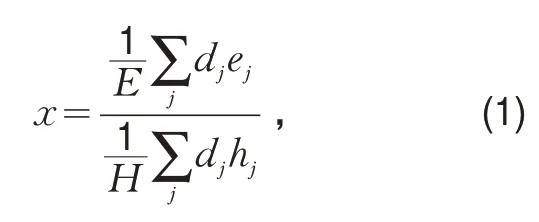

如图1所示,横轴代表就业地与居住地的分散程度,用A,B,C三个点分别代表3种极端模式下的职住空间结构:A表示所有就业岗位均集中在市中心;B表示居民居住在城市边缘,均到最远地方上班,对应的出行距离是城市建成区的直径;C表示理想情况下无职住分离情况,居民到距离自己最近的地方上班。若就业地与居住地完全匹配,则通勤距离为0,对应C点,否则理论最小平均通勤距离将位于AC连线上的某一点,实际平均通勤距离、随机平均通勤距离也将落在该线段与三角形重叠的某一处,本文将该线段定义为通勤轴。就业地与居住地的分散程度指标

式中:E为就业岗位总数/个;H为居住总人口/人;hj为居住在j区的总人口/人;ej为j区的就业岗位总数/个;dj为j区与市中心的距离/km。

该模型为通勤效率的变化提供了更加多维有效的分析。在假设空间规模不变,即三角形不变的前提下,可以利用该工具分析判断居住空间形态变化前后对通勤效率的影响。当竖线(通勤轴)向右移动(就业地与居住地更加匹配)时,理论最大与最小平均通勤距离相背移动,对应的通勤容量将变大,而实际平均通勤距离变化呈现多重方向,若仍存在大量的通勤失配,则实际平均通勤距离将继续增加,若相关政策进行了良好的引导(如降低房屋置换成本),则可能有所下降,通勤距离减小。但由于理论最小平均通勤距离在降低,因此过剩通勤率的变化将取决于实际平均通勤距离下降幅度与理论最小平均通勤距离下降幅度的比值。Brotchie三角形模型深刻体现了职住空间变化与其对应的通勤特征变化,但过往的研究仍然没有解释城市规模与人口迅速扩展情况下职住空间与通勤效率变化的相关关系,并且也不适用于跨城市的通勤效率比较。

3 动态Brotchie三角形模型

在城市不断发展的过程中,城镇化的进程一般可以划分为四个阶段:聚集城镇化阶段、郊区化阶段、逆城镇化阶段、再城镇化阶段。中国大城市普遍处于聚集城镇化的阶段。以南昌市为例,近5年城镇化年均增长超过1%,城市建成区面积年均增长超过10 km2[14]。放眼未来,2030年前仍然是中国城镇化的快速推进时期,而中西部地区是未来中国快速城镇化的主战场;之后中国城镇化率将达到70%,进入城镇化缓慢推进的后期阶段[15],中国100~500万人口规模的大城市将由2018年的105座进一步发展至146座[16]。参照国际经验,以城市规模扩张为代表的城市空间形态演变仍是中国城市发展的主要趋势[17],而这一趋势与国外发达国家从20世纪80年代以来进入城镇化成熟阶段[17]后城市空间形态趋于稳定具有较大差别。

图2 城镇化第一阶段下的Brotchie三角形模型Fig.2 Brotchie Triangle Model in the first stage of urbanization

在上述背景下,若进行同一城市不同规模时间点或跨城市比较通勤效率,Brotchie三角形模型的基本假设:空间规模不变,即三角形不变的前提已不再成立。如图2所示,随着城市规模的扩张,三角形将不断向上发展,利用Brotchie三角形模型的基本形式,对城市发展的不同阶段进行叠加模拟,得到若干等腰三角形。其中,所有三角形的C点保持不变,而第i年的Ai,Bi两点随着城市规模的扩张,分别沿纵轴与x=1的射线向上发展,到达聚集城镇化阶段的最大边界Bmax后,即完成聚集城镇化阶段。不同城市、不同时间节点的三角形模型均包含在该直角梯形范围内。

因此,本文将Brotchie三角形模型置于动态变化的情况下,以比较城市间或同一城市在快速城镇化发展阶段下过剩通勤指标体系的变化情况,对应的动态Brotchie三角形分别为ΔA1B1C和ΔA2B2C(见图3)。

如图3a所示,若就业地和居住地分散匹配程度保持不变,对应的通勤轴分别是Tmax1Tmin1和Tmax2Tmin2,则可以做出以下分析判断:1)随着城市规模扩展,理论最小与最大平均通勤距离均将有所增加,而理论最大平均通勤距离增幅较大;2)根据三角形相似原理,通勤空间有所增大,职住空间的多样性将随之增加,若以标准通勤节省指标为代表的通勤效率保持不变,则实际平均通勤距离必然上升;3)若实际平均通勤距离有所上升,以标准通勤节省指标为代表的通勤效率可能上升或降低,取决于增长幅度的比值。

进一步分析通勤轴同时变化的情况,如图3b所示,假设通勤轴向右移时为Tmax2Tmin2,向左移时为Tmax2'Tmin2',则可以做出以下分析判断:1)职住分布的协同性提高情况下(通勤轴右移,x2>x1),理论最小平均通勤距离可能上升或下降,理论最大平均通勤距离必然上升;2)职住分布的协同性不佳情况下(通勤轴左移,x2'<x1),理论最大平均通勤距离可能上升或下降,理论最小平均通勤距离必然上升;3)对于具体城市而言,随着城市规模的扩大,就业地和居住地分散匹配程度与实际平均通勤距离并无直接联系,实际平均通勤距离仍受职住错配及其他社会经济政策(如房屋置换政策、教育资源分布、交通可达性)的影响,呈现上下波动的状态,城市空间规划者应更关注交通成本提高、教育资源均等化、房屋置换等政策对通勤效率的影响。

4 实证研究

4.1 案例城市与数据获取

中国现有的实证研究大部分是利用理论最小平均通勤距离、过剩通勤率进行评价,较少利用完整过剩通勤框架。仅文献[5]利用理论最大平均通勤距离和通勤容量利用率指标对西安市通勤效率进行分析。而且大部分数据来源为人口和经济普查等集计统计数据,使得计算结果可能偏小,且难以进行横向比较。本文为了克服以上问题,使用了南昌市2010年、2015年居民出行调查原始数据,并使用交通分析小区(Traffic Analysis Zone,TAZ)进行分析,小区平均大小仅2.27 km2,与国外研究使用的基本单元大小相似。调查平均抽样率1.5%~1.8%,样本量达2万~3万人次。

4.1.1 南昌市城市空间形态及人口分布特征

图3 快速城镇化情况下的动态Brotchie三角形模型Fig.3 Dynamic Brotchie Triangle Model under rapid urbanization

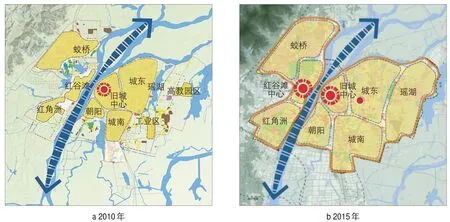

图4 南昌市城市建设用地发展变化Fig.4 Evolution of land development of Nanchang

南昌市是江西省省会城市,地处江西省中偏北部,鄱阳湖之滨。本文的研究范围为南昌市中心城区范围,由东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区、湾里区、新建区、红谷滩新区、南昌经济技术开发区、南昌高新开发区构成。2015年南昌市常住人口约531万人,比2010年504.3万人增长了5.3%,其中,中心城区(绕城高速围合范围为主)人口约360万人,比2010年313万人增长16%。同时,城市建设用地不断向外拓展,2015年城市建成区面积335万km2,是2010年城市建成区面积265万km2的1.26倍(见图4)。

4.1.2 数据获取与研究方法

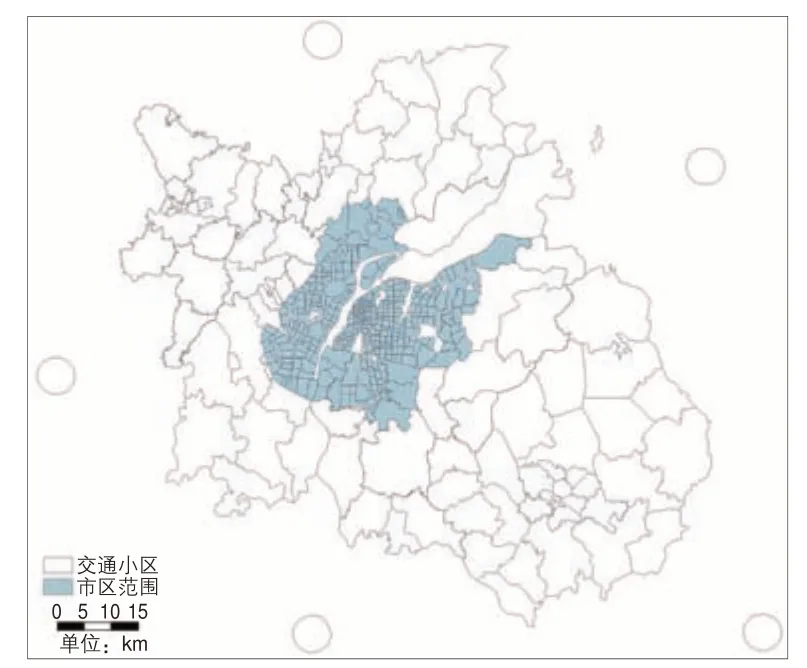

图5 南昌市区交通小区Fig.5 Traffic Analysis Zones in Nanchang urban area

图6 通勤出行起讫点分布变化Fig.6 Changes of commuting OD distribution from 2010 to 2015

2010年及2015年,南昌市分别开展了2轮居民出行调查。2010年调查2.4万户、7.5万人,共有31 183次有效通勤出行。2015年调查3.1万户、9.5万人,比上轮调查规模增加约30%;调查范围包括南昌市所有区县,平均抽样率1.8%;受调查的家庭共有36 756次有效通勤出行。两次调查有效样本量均较大,包含了城市各个阶层、性别的人群,具有良好的代表性。一般研究认为,单个空间单元的面积过大,过剩通勤将明显偏小,因此本研究将南昌市划分为538个基本空间单元,中心城区划分为422个基本空间单元,平均每个单元大小约为2.27 km2,符合研究的要求(见图5)。

所有样本均经筛选,通勤地与居住地均为市内,样本总居住人口与就业人口相等。筛选后的起讫点分布情况见图6。

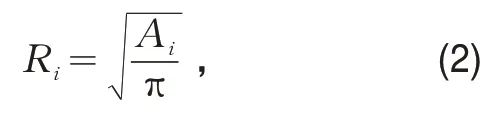

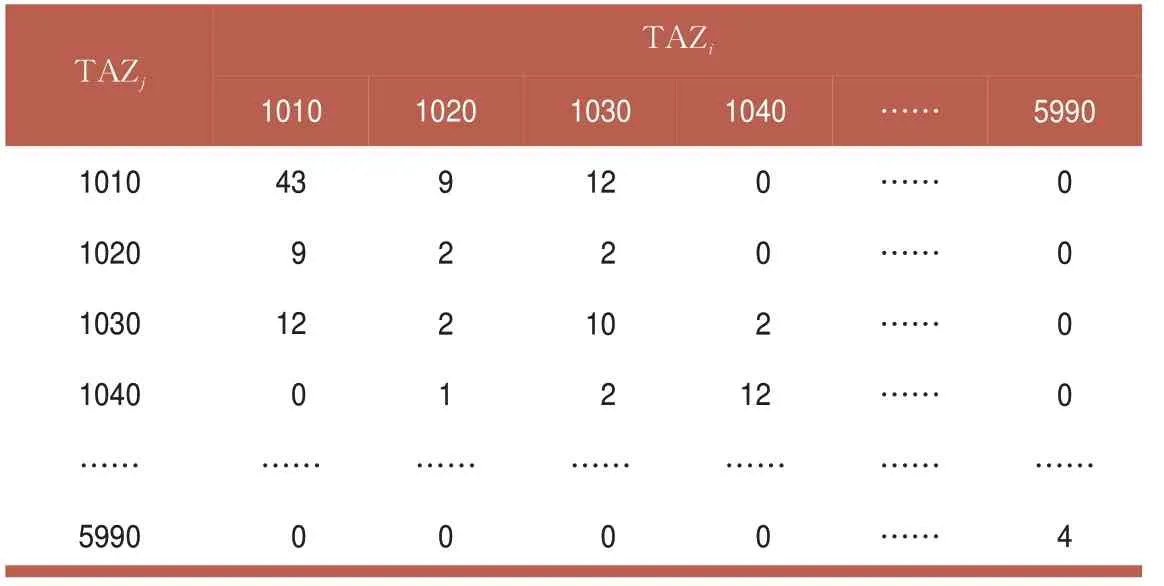

基于样本数据,本研究建立了通勤出行的起讫点空间分布矩阵,并通过宏观交通规划软件计算了各小区质心间的直线距离作为小区间的通勤距离,建立通勤距离矩阵。对于在同一小区内的出行,通勤距离计算方法[3]如下:

式中:Ri为第i小区内部通勤距离/km;Ai为第i小区的面积/km2。

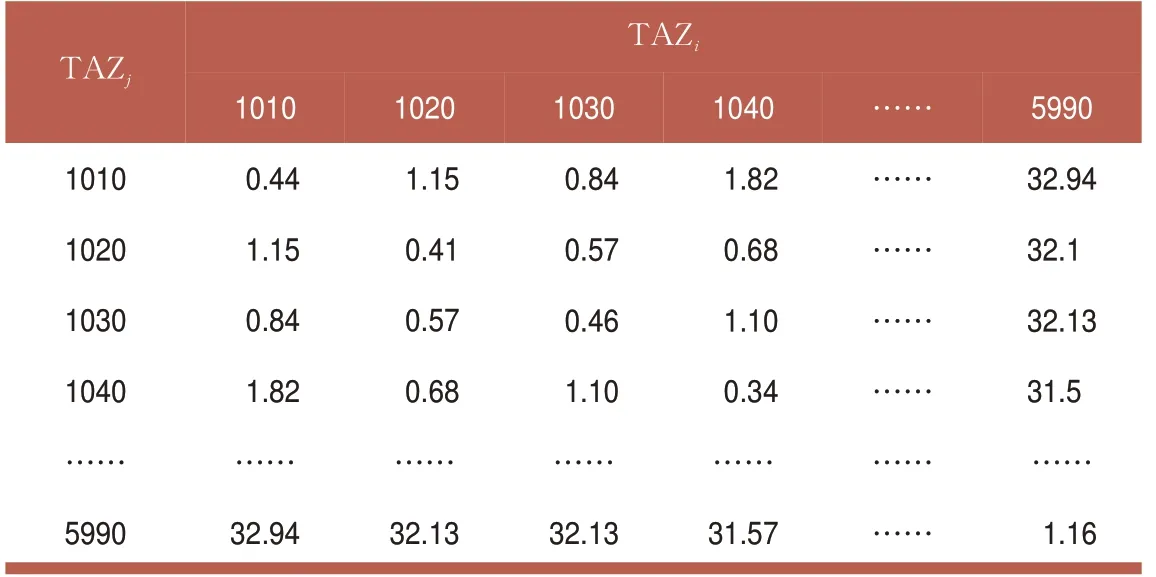

研究所使用的矩阵(2015年)如表3、表4所示。利用LINGO11软件编程完成了过剩通勤框架下各指标值的计算。

4.2 计算结果及评估分析

计算得出南昌市居民通勤情况见表5。2010年实际平均通勤距离2.63 km,理论最小、最大、随机平均通勤距离分别为0.46 km,10.52 km,7.15 km;2015年实际平均通勤距离为3.78 km,理论最小、最大、随机平均通勤距离分别为1.29 km、13.03 km,9.76 km。与2010年相比,2015年所有通勤距离指标均有所上升,以理论最小平均通勤距离变化率最大,增长了180%。另一方面,就业地与居住地的分散程度从0.990上升至0.998,说明南昌市职住空间分布更趋于均衡。

从通勤效率指标来看,所有数值均有所下降,但通勤效率的变化方向并不一致。过剩通勤率指标从83%下降至66%。但通勤容量利用率指标从22%下降至21%,几乎无变化,反映通勤者对职住分离的空间形态适应程度并无变化。反观同类指标标准通勤节省,2010—2015年由48%下降至42%,反映通勤者对于职住分离的变化适应有所滞后。通勤节省指标由63%下降至61%,提示通勤距离对职住区位的影响程度略有降低。

4.2.1 南昌市职住空间分布演化

对比图6可以发现,南昌市通勤者的居住地和通勤地分布明显向外部圈层扩张,为了更直观地看到分布变化情况,本文筛选出通勤人数或就业岗位>10人·个-1的小区,称为有效通勤小区,并计算TAZ平均面积以及城市实际通勤面积总和,为指标的具体分析提供参考(见表6)。

从图7中能够发现,南昌市有效通勤小区不断增加,增加的小区大部分位于城市西南方的九龙湖地块以及城市东北方的高新技术开发区,而外部地块由于用地原因,划分小区面积较大,因此分析年的平均面积有所增加,而总面积增加了32%之多。因此,2010—2015年南昌市的实际通勤范围在快速增加,2010年应在Brotchie三角形模型中呈现为低三角形,2015年呈现为高三角形。

4.2.2 指标评估效果分析

从上文的运算结果可以看出,若应用静态的Brotchie三角形模型,会发现在x值(就业地与居住地分散匹配程度)向右移动时,理论最小平均通勤距离下降。而实证研究证明,在x值升高时,理论最小平均通勤距离同时也升高了,这印证了前文动态Brotchie三角形模型对指标值的预估。

评估通勤效率的四个主要指标敏感性差别明显,敏感度由高到低依次为过剩通勤率、标准通勤节省、通勤节省、通勤容量利用率。对于通勤容量利用率指标,由于其分母采用理论最大平均通勤距离进行计算,往往与理论最小平均通勤距离构成一个过大区间(南昌市>10 km),使得通勤容量利用率指标对实际平均通勤距离指标的变化过于不敏感,也不适用于进行分析判断。

表3 2015年居民通勤距离矩阵Tab.3 Matrix of residents'commuting distance in 2015

表4 2015年居民通勤OD矩阵Tab.4 Matrix of residents'commuting OD in 2015

表5 通勤样本分析结果Tab.5 Results of commuting samples

对于标准通勤节省和通勤节省指标,由于相对于通勤容量利用率指标缩小了通勤可能发生的区间(南昌市缩小了28%~33%),使得其对实际通勤的变化更为敏感,其中,标准通勤节省所利用的通勤区间更小,指标敏感度更高,并且与城市通勤规模、基本空间单元的大小相关性较低,因此更适用于跨时间、空间进行比较分析。分析结果也进一步说明了过剩通勤率指标与城市规模以及基本空间单元高度相关,不适用于跨城市、跨时间的比较。

表6 合格小区个数及平均面积Tab.6 Number and average area of qualified Traffic Analysis Zones

图7 按照人口和就业岗位数量筛选的交通调查小区Fig.7 Traffic Analysis Zones screened by population and jobs

5 结语

本文在过剩通勤框架里提出了一种动态的Brotchie三角形模型研究方法,为快速城镇化发展中的中国大城市职住空间演变后的通勤效率评估以及跨城市比较提供了理论基础,并借助城市居民出行调查获得的城市居民通勤、就业等数据,为城市的职住平衡、通勤效率评价提供了有效数据支撑。研究证明,以过剩通勤框架下的动态Brotchie三角形模型和通勤节省、标准通勤节省评价通勤效率相较过剩通勤率、职住比等更加可信。

对于快速发展中的中国大城市,过剩通勤框架不仅仅评价了城市总体规划中所追求的职住比平衡,还从多个维度反映了城市社会经济政策对就业-居住匹配关系所存在的潜在影响力。本文未能对过剩通勤框架下的评价指标敏感性进行定性分析,也未能利用过剩通勤框架研究进行跨城市的通勤效率比较,今后也可以对快速发展大城市常见的限购、限贷等政策对通勤效率的影响进行进一步的研究分析。