先天性脊柱侧后凸初次手术后翻修原因及应对策略

杨卫周,尹思,段春光,李涛,张波波,苏薇,陶惠人*

(1.西安交通大学第一附属医院骨科,陕西 西安,710061;2.深圳大学总医院,广东 深圳,518000)

先天性脊柱侧后凸是由于胚胎期椎体的发育异常形成的。根据椎体畸形的表现,可以将先天性脊柱侧后凸分为分节不良、形成障碍和混合型。先天性脊柱侧后凸具有发病早、进展快、畸形重等特点,不仅影响患者的外观,而且对患者的心肺功能、脊髓神经功能、甚至是心理健康造成很大的影响。

手术是治疗先天性脊柱侧后凸的有效手段之一。手术治疗的目的是矫正脊柱畸形,防止代偿性弯进一步加重为结构性弯。但是由于先天性脊柱侧后凸存在椎体发育异常、解剖结构紊乱、脊柱侧后凸畸形以及合并椎管内畸形[1],其手术治疗的难度大、风险高,手术治疗先天性脊柱侧后凸失败的病例并不少见。

近年来,关于脊柱畸形术后翻修原因的报道多集中于特发性脊柱侧凸及退变性脊柱侧凸,其翻修手术的发生率差异很大,在3.9%~22%之间[2-3]。导致翻修手术的原因主要包括:感染、假关节形成、内固定断裂或脱位、神经损害及邻近侧弯加重。也有部分文献回顾了先天性脊柱侧后凸翻修手术的患者,其翻修率在3%[4],翻修的原因多为内固定失败[5]、手术方法选择不当[6-7]、近端交界性后凸[8]等。但是以往学者多关注于单一半椎体所致先天性脊柱侧后凸的翻修病例,单一半椎体所致的先天性脊柱侧后凸患者多为儿童、且多选择短节段融合手术,尚不能够完全说明先天性脊柱侧后凸患者术后翻修的特点。

因此,我们回顾了2004—2016年在我院行先天性脊柱侧后凸翻修手术的患者,以探讨先天性脊柱侧后凸术后翻修的原因和再次手术的方法选择。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集了2004—2016年在我院行融合手术治疗的先天性脊柱侧后凸患者的临床资料,共计535例,其中16例符合以下纳入标准:a)矫形手术失败,进行翻修的病例;b)具有完整的影像学资料;c)翻修术后随访时间在1年以上;d)非生长棒手术治疗病例。符合入选标准的16例患者中,初次手术在外院治疗的是12例,本院是4例,男性5例,女性11例;初次手术时年龄4~30岁,平均年龄13.4岁,其中1例患者进行了4次翻修手术。初次手术与翻修手术时间间隔为0.25~288个月,平均41个月。

1.2 翻修手术的适应证 侧凸失代偿,内固定失败、感染及神经损害。侧凸失代偿主要表现为:代偿弯进展加重和近端交界性后凸。代偿弯进展加重定义为随访过程中侧弯Cobb角度较首次矫形术后增加10°以上,伴有或不伴有冠状面失平衡[3]。近端交界性后凸是指通过测量上端固定椎与其相邻上一椎体所形成的矢状面角度,随访中测量的角度较首次矫形术后增加10°及以上[8]。内固定失败的诊断标准为在X线片或CT上观察到内固定棒断裂或移位,内固定螺钉断裂或从原有固定位置松动(需要与术后即刻影像比较)或脱钩、移位。根据Richards等[9]的定义,感染发生在首次术后12周内为早期感染,出现在首次手术后20周以上称为迟发型感染。

1.3 初次手术方式包括 单侧内固定、半椎体切除、钛网植骨术1例,单侧内固定术1例,后路矫形植骨融合内固定术10例,骨骺阻滞术2例,前后路联合截骨矫形植骨融合内固定术1例,后路截骨矫形植骨融合内固定术1例。

2 结 果

初次手术失败原因及翻修方法:a)术后侧凸失代偿12例,占75%。发生近端交界性后凸2例,1例初次手术时16岁,后凸顶点位于T12,后凸角度(T10~L2)84°,行后路L1全脊椎截骨、钛网植入、T10~L2矫形融合术,术后3年出现近端交界性后凸,后凸角度92°,翻修行后路T11全脊椎截骨、T5~L3矫形融合术。另1例初次手术时13岁,侧后凸顶椎位于T12,侧/后凸Cobb角度为51°/84°,行T10~L2矫形融合术,术后半年出现交界性后凸,后凸角度64°,术后1年时取出内固定,侧后凸快速加重,侧/后凸Cobb角为46°/101°,翻修手术前予以Halo头环-轮椅牵引2个月,行L1楔形截骨、T5~L4矫形融合术(见图1~4);术后代偿弯进展加重10例。单侧内固定术1例,后路矫形融合内固定术5例,后路骨骺阻滞术2例,后路截骨融合内固定术4例。b)术后内固定脱钩、断钉、断棒及移位7例,占43.8%,其中椎板钩脱钩1例,断钉断棒2例,内固定4例。c)感染2例,占12.5%。1例在术后1周发生伤口深部感染,予以伤口清创探查、持续伤口冲洗引流;另1例感染发生在术后6年,取出内固定物,并行持续伤口冲洗引流。其中进行4次手术患者先后因术后失代偿、内固定失败、感染及内固定失败分别行4次翻修手术,2例患者因同时合并术后失代偿和内固定失败行翻修手术。

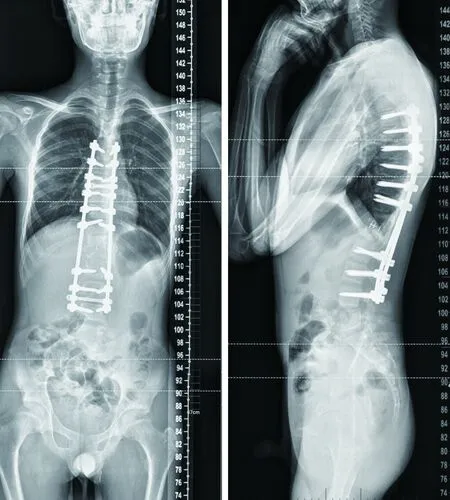

图1 术前站立位全脊柱正侧位X线片示脊柱侧后凸畸形

3 讨 论

3.1 术后侧凸失代偿是先天性脊柱侧后凸行终末手术后翻修的主要原因 先天性脊柱侧后凸是在胚胎期体节形成不良导致椎体发育障碍而形成的,由于其发病年龄早,脊柱畸形进展加重快,且常常合并有各种椎管内畸形、肋骨畸形,脊柱畸形的形态表现千差万别,缺少临床上统一的分型标准和治疗原则。且因椎体的畸形和严重复杂的脊柱侧后凸,使得临床医师在决策和实施手术方案的过程中,可能更容易导致手术失败或者再次手术。

图2 初次行后路T10~L2矫形内固定术后侧后凸Cobb角减小

图3 初次手术后2年取出内固定,2个月后出现脊柱侧凸加重

图4 截骨矫形植骨融合内固定术后侧后凸矫形满意

以往大量文献报道了有关特发性脊柱侧凸的翻修手术,翻修率为0.7%~24%,翻修的主要原因包括感染、假关节形成、术后侧凸失代偿、疼痛、内固定失败、外观改善不满意等等。Luhmann等[2]对1057例特发性脊柱侧凸病例进行了单中心回顾性分析,41例患者进行翻修手术,翻修率3.9%,翻修的主要原因为感染[2]。Ahmed等[10]收集了多个中心共计1 435例特发性脊柱侧凸患者的资料并进行了回顾性分析研究,结果发现该研究中特发性脊柱侧凸的翻修率5.2%,感染是造成翻修的最主要原因。而在我们的研究中,先天性脊柱侧后凸再次手术的原因中,术后侧凸失代偿病例占到了75%,为首要的翻修因素,这和以往文献报道的有关特发性脊柱侧凸术后翻修原因不同。

先天性脊柱侧后凸患者的脊柱畸形复杂,没有明确的自然发病史,在制定手术方案或选择融合水平时,缺乏有效的指导原则。术者在设计手术方案过程中,过度地倚重个人的临床经验或主观判断,导致融合水平不够或手术方案设计不当。并且先天性脊柱侧后凸的椎体形态不规则,解剖标志不精确,特别是在徒手置入胸椎椎弓根螺钉时,担心螺钉进入椎管内损伤脊髓,而选择直径偏细的椎弓根螺钉、少置钉、甚至出现将椎弓根螺钉置入椎弓根及椎体外的现象,从而导致了先天性脊柱侧后凸手术后侧凸失代偿的发生。

3.2 多种因素联合作用是先天性脊柱侧后凸术后侧凸失代偿的重要原因 术后侧凸失代偿主要表现为交界性后凸和代偿弯进展加重。Riouallon等[11]对成人特发性脊柱侧凸翻修手术的危险因素进行了分析,发现融合水平的范围选择不当是造成翻修手术的独立危险因素。有研究报道了小于10岁的合并有半椎体畸形的先天性脊柱侧后凸患者,回顾性分析了进行半椎体切除手术后再次翻修的原因,通过Wilcoxon检验统计分析,总结出发生近端交界性后凸的因素主要包含以下三个方面:术后局部后凸角度或近端交界角度增大;上端固定椎椎弓根螺钉位置改变;半椎体位于下胸段或胸腰交界段[8]。

本研究中12例出现术后失代偿的分析结果,可以总结其主要原因或危险因素:a)融合节段选择不当;b)截骨节段或部位选择不当;c)椎弓根螺钉技术;d)缺乏正确的脊柱畸形矫正理念。1例脊柱后凸患者在矫形术后1年左右时间,取出所有内固定物,此次手术后2个月脊柱后凸畸形迅速加重。而在这12例手术失败的病例中,5例同时合并有两种或以上的失代偿原因。融合节段过短、椎弓根螺钉的强度不够、截骨方式或部位不当,这些因素共同作用导致了部分先天性脊柱侧后凸术后失代偿的发生。这也是和特发性脊柱侧凸术后侧凸失代偿发生机制的不同之处。

3.3 正确的手术方案制定是先天性脊柱侧后凸翻修手术成功的关键 先天性脊柱侧后凸翻修手术方案的制定需要结合每例病例的特点、总结首次手术失败的原因,采用个体化的翻修方案。对于脊柱畸形继发侧后凸角度大于90°、柔韧性小于30%,术前需进行数月的Halo头环-轮椅重力牵引,以改善脊柱畸形的柔韧度及脊柱畸形的严重程度[12-13]。同时术前肺功能异常的患者,利用呼吸训练器促进肺功能改善,降低手术后发生肺部相关并发症的概率。脊柱的三维重建模型是先天性脊柱侧后凸翻修手术成功的一个重要保障。首次手术导致椎体后方结构破坏,给术中置钉和截骨手术带来极大的困难和手术风险。三维重建模型可以逼真、直观地将脊柱的形态展现出来,指导手术操作,同时也是作为术前手术方案制定的一个重要参考因素,特别是对于重度脊柱畸形,这点显得尤为重要。

对于手术切口感染的病例,要适时并果断地进行翻修手术。其中急性期切口深部感染的病例,一旦发现后,尽早进行手术探查,并行伤口持续冲洗引流,根据药敏结果选择敏感抗生素,通常内固定物可予以保留,但是对于迟发性感染的病例,通常需要取出内固定物。国内外文献报道重度脊柱畸形手术后断棒并发症的发生率为3.7%~15%[14-17],在本组研究中,有2例先天性脊柱侧后凸病例因断棒行翻修手术。对于发生断棒内固定失败的病例,翻修手术通常选择围断棒区的卫星棒技术,该技术可以减少翻修手术的创伤,且能获得坚强的内固定效果[18]。融合水平和截骨选择需要根据病例的代偿弯角度、椎体与骶骨中垂线的关系、局部后凸以及矢状面和冠状面平衡情况来决定,同时也可以相应地参考特发性脊柱侧凸的融合原则,并结合病例特点,选择个体化手术翻修方案。