我国城市地下空间利用现状及发展趋势

油新华, 何光尧, 2, 王强勋, 张 磊, 2

(1. 中国建筑股份有限公司技术中心, 北京 101300; 2. 中国地质大学(武汉)工程学院, 湖北 武汉 430074)

0 引言

随着经济社会的发展,城市化进程加快,由此引发的交通拥堵、环境污染、土地稀缺和城市内涝等问题日益突出。城市地下空间开发利用是缓解城市资源匮乏、改善环境状况及提升居民生活品质的重要途径[1]。不仅如此,地下结构由于受周围岩土体的约束,其抗震性能优于地面结构,且兼具人民防空作用,具有重要战略意义[2]。城市地下空间开发包括地下人行通道、地铁、地下公路、地下商业街和地下物流等交通、商业设施,以及综合管廊、城市蓄洪等市政设施。

1991年,东京国际会议上正式提出“21世纪是地下空间开发利用的世纪”[3]。国外城市地下空间开发距今已有100余年历史。其中,1832年,巴黎开创性地将供水、燃气和通信等管线布置在以排水为主的廊道内,形成了共同沟的雏形[4];1863年,伦敦地铁开通,正式打开了现代城市地下空间开发的进程。多年的发展,使得英国、法国、俄罗斯、日本等国家和中国香港地区的城市地下空间开发利用已具有相当大的规模,基本代表了当今世界最高水平。

与国际相比,我国是地下空间开发利用需求与规模最大的国家,处于地下空间开发利用迅速发展阶段,具有领先的勘测手段与建造工艺,但面临现状利用基本情况不清、系统性顶层设计不足、功能设置与空间布局不合理、法律法规制定相对滞后以及管理体制和机制有待进一步完善等问题[5]。因此,分析国内外城市地下空间发展现状与趋势,吸收借鉴国际先进成功经验对我国建设城市地下空间具有重要指导意义。

1 国际城市地下空间利用现状

1863年,世界上第1条快速轨道交通地下线(地铁)在伦敦正式运营,开启城市地下空间开发的先河,距今已有150余年历史。多年的积累使国外在地下空间开发利用方面具有完善的法律法规、先进的设计理念、成熟的建造技术以及科学的管理经验。当前,世界各国都在积极开发利用地下空间,各主要大型城市都修建了成熟的轨道交通网、地下道路、综合商业街和综合管廊等,但各国地下空间开发又各具特色。

在北美洲,美国十分注重道路地下化,其不仅可以改善交通,还能腾出地面空间以绿化城市环境、适度开发以增加土地的商业价值,如波士顿中央大道高架改隧道工程[6](见图1)。加拿大由于气候寒冷,重点建设地下步行通道,并将地铁、公共汽车、商业区串联成庞大的地下网络,如蒙特利尔地下城开发利用面积达400多万m2,为世界上最长的地下步行街系统[7]。在欧洲,法国的地下空间开发注重综合化,建设了大量不同规模的地下综合体,如著名的拉德芳斯商务区、列·阿莱广场综合体等。同时,首都巴黎的排水系统规模庞大、设计合理且建设有序,一直以来是世界多国学习的典范。瑞典城市地质条件良好,建立的大型地下排水系统在数量和处理率上均达世界领先水平。俄罗斯地铁和地下综合管廊系统发达,如莫斯科地铁里程全长212 km,共249个车站,为世界最大地铁城市之一。在亚洲,新加坡受限于国土面积狭小,地下空间开发注重长远规划,地下空间开发利用水平世界一流。日本得益于健全完善的法律体系,地下铁道、地下综合体、地下共同沟的建设规模及成熟程度国际领先,尤其在大深度地下空间开发方面富有特色[8]。

(a) 整改前

(b) 整改后

Fig. 1 Comparison of Boston Central Avenue before and after the renovation

2 国内城市地下空间利用现状

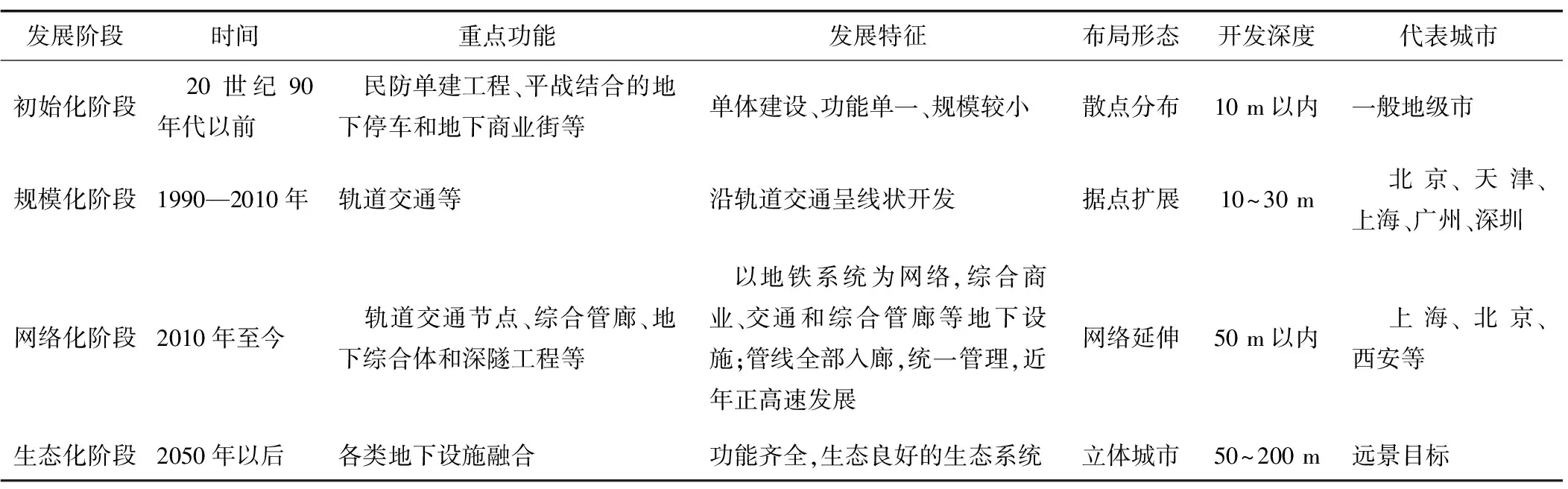

我国大陆地区地下空间开发利用整体历经了初始化阶段、规模化阶段和网络化阶段。各阶段的重点功能、发展特征、布局形态和开发深度等特征相继转变(见表1)。我国地下空间开发利用的远景目标是进入开发深度更深、各类地下设施高效融合的生态化阶段,未来必将构建功能齐全、生态良好的立体化城市[9]。

表1 我国地下空间开发发展历程

当前,我国城市地下空间继续延续“三心三轴”的发展结构。其中,“三心”指中国地下空间发展核心,即京津冀、长江三角洲和珠江三角洲;“三轴”指东部沿海发展轴、沿长江发展轴和京广线发展轴。就2015—2020年国家规划的地下空间开发规模来看,上海、广州、深圳和杭州等7个城市的开发规模增量均在2 000万m2以上,北京、天津、南京和厦门等13个城市的开发规模增量在1 000~2 000万m2,西安、重庆、郑州、太原和珠海的开发规模增量在500~1 000万m2,成都、苏州、济南和无锡等23个城市的开发规模增量小于500 万m2。

2.1 地下商业街

2.1.1 规模及城市分布

地下商业街是我国城市地下空间开发初始化阶段最主要的形式之一,指在建筑物地下室或其他地下空间中设置商业及办公等设施的人防地下购物商场。通过对28个省份的不完全统计,全国共有100多个运营和在建的地下商业街项目,遍布全国87座城市。东北寒冷地区、中原人多地区和东南沿海地区修建地下商业街的城市居多,中南部地区次之,西南、西北地区地下商业街开发几乎仅局限于省会城市。

2.1.2 开发及经营状况

各开发商地下商业街开发规模差异明显: 第一梯队有人和商业,下属运营项目有20个,在建项目15个;第二梯队有中防联博、中环嘉业和宗圣兴业,下属运营项目分别有5个、2个和2个,在建项目分别有1个、8个和4个;而大多数开发商下属地下商业街项目仅为1~2个。

大多数地下商业街项目不温不火,有一些项目经营状况良好,如西安的世纪金花精品广场、哈尔滨的地下商业街、重庆江北观音桥地下商业街和济南泉城地下商城等。与此同时,一些地下商业街项目盈利模式相对单一,偏离市中心及商业繁华区,缺乏相应商业配套,未能享受到轨道交通的客流红利,缺乏投资客户及消费人群,致使一些项目面临倒闭。其次,电商的影响更使得人防商业街模式走向了末路。

2.2 城市地下道路与停车系统

据公安部交通管理局统计,截至2018年9月底,全国机动车保有量达3.22亿辆,其中,汽车保有量达2.35亿辆。随着机动车持续快速增长,城市交通拥堵越发严重,“停车难”成为城市通病,北京、上海等特大型城市尤为突出。大力发展城市地下道路是缓解城市道路拥堵的有效途径。

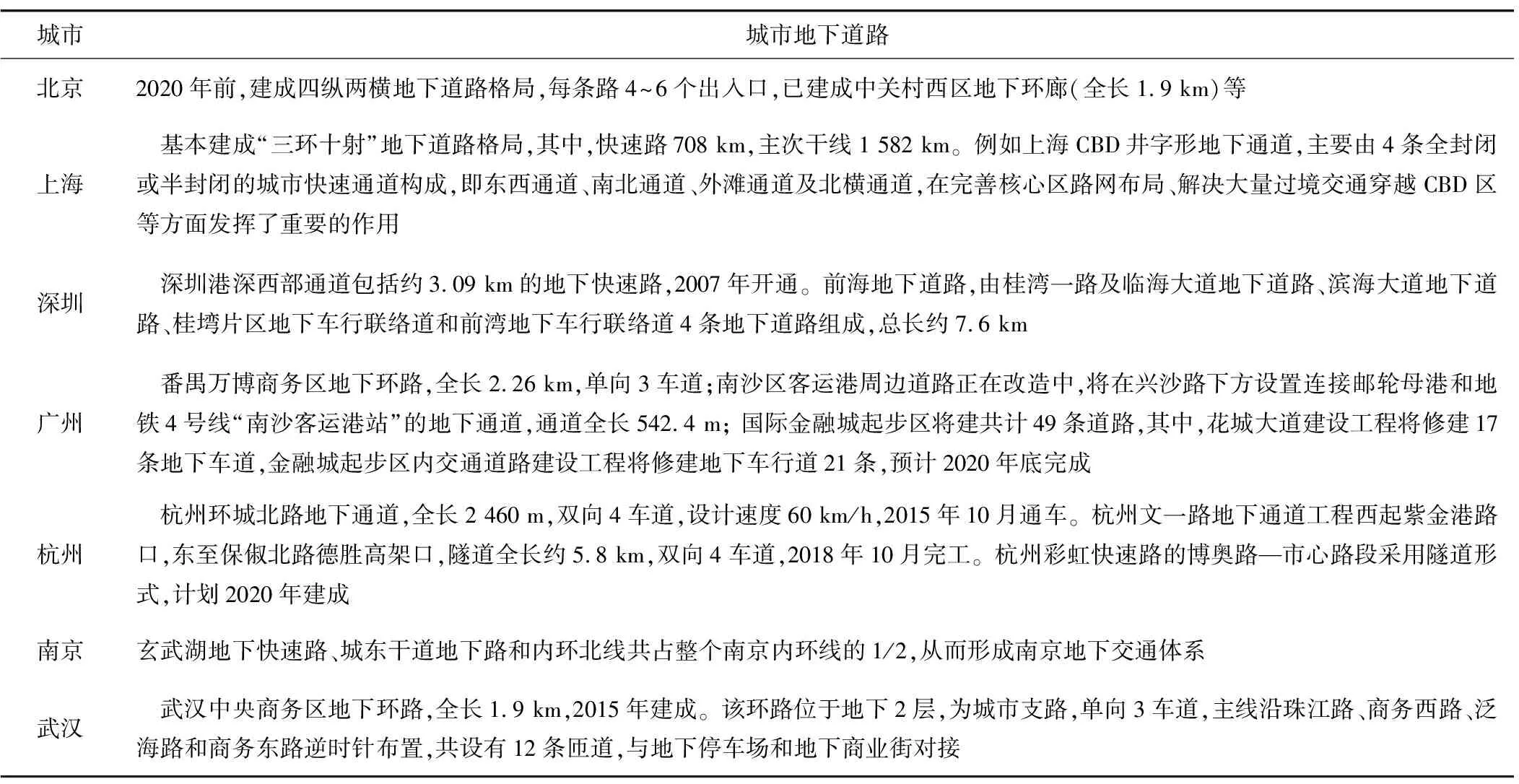

城市地下道路是城市范围内地面以下的机动车车行道路和地面上穿越障碍物的道路[10]。我国早期建设的地下道路大多以地下立交和穿越城市障碍物的越江和山体隧道为主[11]。很多有城市湖泊的城市都在湖下修建城市道路,如南京玄武湖隧道、南昌青山湖隧道、苏州独墅湖隧道、武汉水果湖隧道和杭州西湖隧道等。另外,随着城市地下空间开发和利用的不断发展,地下车库联络道已逐渐成为城市核心区立体交通的常用配置,在众多大城市中央商务区广泛应用,是地下道路系统的重要组成部分,例如北京中关村地下环路、无锡锡东新城地下环路、武汉王家墩地下环路和苏州星港街地下环路等。近年来,在北京、上海等大城市中心区,规划并建设了系统化和规模化的地下道路系统(见表2)。

表2 我国部分主要城市地下道路

国内城市停车位缺口大,供需矛盾十分突出,地下停车场能够充分利用地下空间,有效解决“停车难”的问题。传统按自然平面停车布置的地下车库,停车取车麻烦、地下空间利用率不高,而机械式地下车库自动化程度和土地利用率相对较高,其布置灵活、停车密度大,是城市停车设施发展的新方向。地下机械式停车场有不同形式,主要类型有垂直升降类、车位循环类、巷道堆垛类和升降横移类等几种[12]。

在停车场管理方面,智慧停车系统成为今后发展方向。智慧停车是指将无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术和GIS技术等综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务,实现城市级停车场互联互通和车辆统一管理、智能监督管控、电子支付以及涉车数据共享等。2016年南京地铁夫子庙站建立首个机器人智能停车库,其采用“激光导航+梳齿交换”式汽车搬运机器人,可实现无人驾驶、计算机全自动控制,自动取车时间仅需2~3 min,能让传统停车场节约停车位40%以上。

2.3 城市轨道交通

2.3.1 发展历程

1969年,北京地铁1期工程建成通车,但社会背景使得中国地铁建设未能持续发展。直到20世纪80、90年代,天津、上海和广州地铁相继通车,标志着我国轨道交通建设进入蓬勃发展阶段。2008年以后,我国大陆地铁建设如火如荼,在2011—2017年间,共有18个城市地铁从无到有,新增总运营里程2 696 km,年均增长385 km,标志地铁建设进入飞速发展阶段。截至2017年底,中国大陆已开通地铁城市共31个,运营总里程达4 407 km[13]。

2017年,为防范地方政府债务与金融风险,内蒙古多条地铁项目被叫停,武汉、西安新一轮规划中的多条地铁也未获国家发改委批复。2017年7月,国务院办公厅发布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(简称新《意见》),新《意见》对地铁规划审批更加严格,其中,GDP和财政收入2项指标大幅提高,均是《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》中的3倍。自此,全国范围内地铁“建设热”开始被重新审视,进入有序推进阶段。

2.3.2 运营状况

通过20余年的迅速发展,我国已建成轨道交通总里程居世界首位,成为建成和在建轨道交通城市最多的国家。粗犷发展的背后也暴露出许多问题。一方面,城市轨道交通是典型的资本密集型产业,具有投资规模大、投资回收期长以及运营成本高的特点。作为解决城市交通压力的重要方式,城市轨道交通公益性较强,社会效益往往大于经济效益,其运营及维护往往需要通过政府补贴,使地方政府财政背上了沉重包袱。另一方面,城市地下空间规划不够充分,引起城市轨道交通与城市空间、土地立体空间不协调,土地资源不能得到效能最大化利用,变相地对城市土地资源造成浪费,严重制约城市发展。

2.4 综合管廊

2.4.1 发展历程

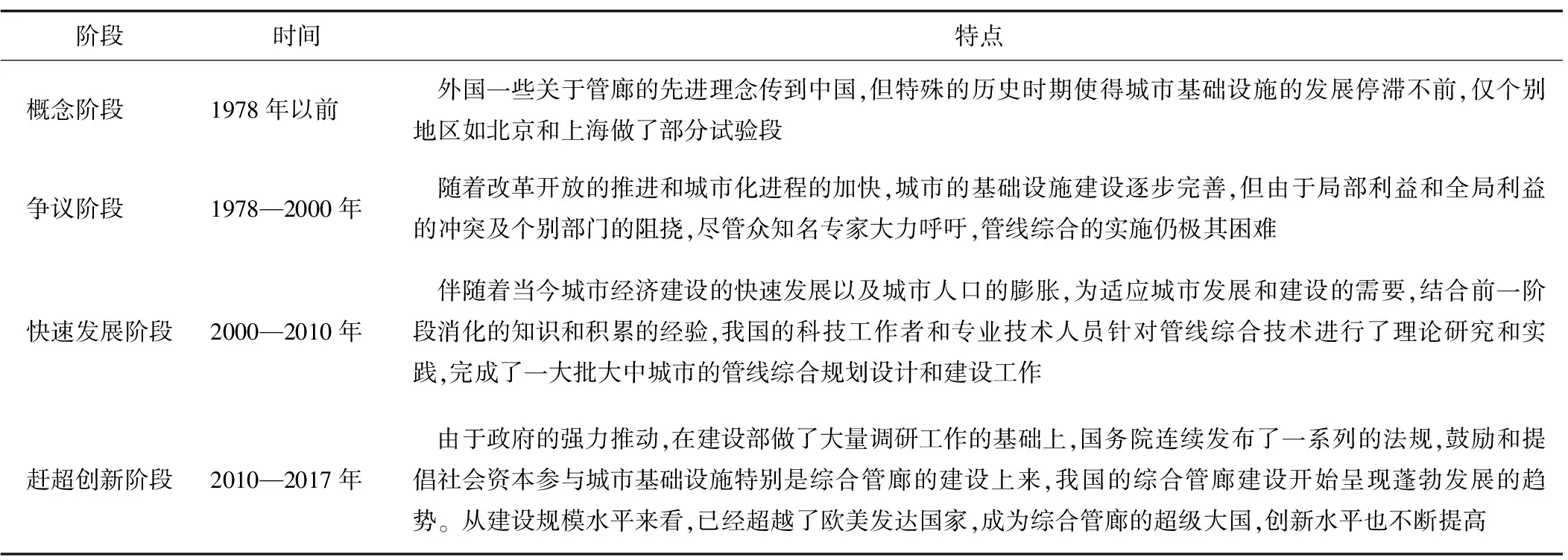

我国的城市综合管廊建设,从1958年北京市天安门广场下的第1条管廊开始,经历了概念阶段、争议阶段、快速发展阶段和赶超创新阶段,各阶段特点见表3。自2013年以来,我国陆续颁布了大量综合管廊建设方面的政策法规、技术标准和规范,极大地促进了我国综合管廊健康有序的发展。2015年管廊建设开始了井喷式的发展,截至2017年底,中国大陆综合管廊的在建里程达6 575 km,并以每年2 000 km的规模增长[13]。“十三五”期间是一个建设的高峰期,也是综合管廊的窗口期,之后将进入平稳建设期。未来到“十四五”期间将是运营管理的关键时期,各种运营管理问题将会不断出现,将面临PPP模式带来的各种需要解决的维护运营等问题。

2.4.2 项目类型及市场分析

由于综合管廊的建设特点,除了传统施工总承包建设模式,出现了诸多以EPC模式和个别以BT模式建设的综合管廊项目,如海南三亚海榆东路综合管廊EPC项目、珠海横琴管廊BT项目,这些约占总项目数量的10%。2015年《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》提出了以PPP的模式大力推进建设综合管廊,之后大量建设的综合管廊项目基本上都是PPP项目,约占总项目数量的75%,且规模越来越大,投资越来越高。

表3 我国的城市综合管廊建设发展阶段及特点

通过对我国管廊项目市场份额调查研究,结果表明: 中国建筑集团市场占有率最大,为28%;中冶集团占22%; 中交集团和中国中铁均占14%; 中国铁建占11%; 其他企业公司共占11%。纵观管廊项目市场,几大央企在管廊项目市场中占据垄断地位,各家企业竞争十分激烈,民营企业则占据了材料、设备、附属设施及管理平台等细分市场。与此同时,国家对PPP项目投标时的费率优惠幅度也越来越大。

2.4.3 典型案例

目前,我国管廊建设规模宏大,建设水平与工艺一流,已成为综合管廊建设的超级大国,并不断进行技术创新。例如,西安市地下综合管廊建设PPP项目1标是目前国内单笔投资额最大、智慧化程度最高和总里程数最长(73.13 km)的城市地下综合管廊项目。武汉CBD综合管廊是首条城市综合管沟,实现了雨污分流和强弱电缆入池,通过与地下交通环廊一体化设计,利用交通环廊上方结构空腔设置支线管廊。沈阳城市综合管廊(南运河段)是全国第1条全线盾构工法施工的城市老城区地下综合管廊。长沙已建成管廊48 km,4条管廊已投入运营,其结合“BIM+GIS”体系架构,自主研发了长沙管廊综合管理平台,着重打造“1个监控中心,1个综合管理平台和4大系统(环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统和预警与报警系统)”,将信息化管理、智能化运营、智能机器人巡检、廊内无线传感组网和振动光纤传感等一系列新技术应用于管廊运营。

2.5 地下综合体

2.5.1 发展现状

近十年来,伴随着城市立体化再开发的进程,促使城市向集约化和可持续化方向发展,地下综合体建设迅速[14]。它考虑了地面和地下协调发展,综合交通、商业、储存、娱乐和市政等多功能,提高土地集约化利用水平,成为解决城市问题的有效途径之一。地下综合体建设是城市地下空间开发的重要部分。根据统计资料[15],目前国内建筑面积大于50万m2的大型地下综合体达10余座,已建成北京中关村西区、杭州钱江新城核心区等大型综合体。其中,杭州钱江新城核心区地下城,以波浪文化城和地铁1、2号线换乘站为骨干形成地下城,地下空间总量达到200万m2。

2.5.2 典型案例

当前,在建的城市地下综合体规模庞大且数量众多,例如西安市幸福林带工程,其规划长度为5.85 km,平均宽度为200 m,总占地面积117万m2,总投资200多亿元,工程包括景观园林、市政道路、综合管廊、地铁配套和地下空间5个部分,是目前全球最大的地下空间综合体、全国最大的城市林带建设项目,项目建设工期为4年,计划于2020年5月1日投入运营。在建的光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊及配套工程,总投资约80亿元,总建筑面积约52万m2,建成后将成为“中国最长的地下空间走廊”。预计2019年完工的成都地铁博览城综合交通枢纽,是集地铁、大容量公交、道路交通、P+R停车场、商业和园林景观为一体的地下4层、总规模约17万m2的城市交通综合体。

2.6 地下市政系统

2.6.1 城市蓄洪设施

近年来,由于极端气候的影响,国内多城出现内涝灾害,造成巨大生命财产损失。2013年,中央城镇化工作会议中提出:“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市。”为保证雨季下渗减排,雨水集蓄利用,海绵城市系统通常采用透水铺装、下沉绿地、湿塘、渗井、地下雨水调蓄池和自动灌溉设施等措施(见图2)。蓄洪池建于地下,不仅能够腾出地面公共空间,而且能将雨水资源回收利用,用以灌溉草坪,可节约大量用水。

为解决地表水资源短缺问题,可持续开发利用地下水资源以及为地下空间利用提供水资源保障,谢和平院士等[16]提出了地下水廊、地下水库、地下水网与蓄调水、地下水保护与修复等技术,构建了地下水利工程重大战略构想。可根据城市地下工程地质条件及水文地质条件(如以岩溶地区及关停矿井为依托),建设不同区域、不同特点的地下水库,形成分布式的地下水库群,以达到排水蓄洪的目的。

(a) 透水铺装

(b) 下沉绿地

(c) 湿塘

(d) 渗井

(e) 雨水调蓄池

(f) 自动灌溉设施

图2海绵蓄水技术措施

Fig. 2 Water storage measures of sponge cities

国内中小型地下雨水调蓄池已广泛应用,其中,香港地下雨水调蓄系统尤为发达。三面环海的香港缺乏天然湖泊和河流,水资源尤其匮乏,故积极修建地下雨水调蓄系统。据统计,当前香港已建造各大小水库17座,总库容达5.86亿m3,调蓄了本地雨水和东江供水,增加本地原水供应能力。同时,制定了严格的“集雨区”保护措施,每年可为全港提供2.9亿m3的优质饮用水,此外,还推行大规模更换及修复老化水管计划,以减少管网的渗漏。

目前,我国大陆地区也积极推进大型深隧排水系统的建设。苏州河深隧工程是上海市深层调蓄管道系统工程的先行段,全长15.3 km,最大埋深达60多m,直径10 m,蓄水容量将达到70多万m3。建成后可实现系统提标、排水防涝和初雨治理3大核心功能,能极大改善上海的排水防涝和面源污染控制能力,是构建海绵城市的重要一环。试验段土建工程已于2017年6月28日正式开工建设。2018年8月大东湖深隧工程的首台盾构顺利始发,标志着全国首条深层污水传输隧道正式掘进。该工程包括17.5 km主隧、1.7 km支隧,设3座污水预处理站和1座提升泵站。建成后,武汉1/3的污水将通过此隧道送入污水处理厂,服务人口达300万,保护了长江生态环境。同时,隧道埋深30~50 m,为后期的地下空间开发预留了大量的空间,堪称深部地下空间利用的典范。

2.6.2 城市垃圾地下集运

钱七虎院士认为我们开发利用地下空间,不是为了生活在地下,是把“脏乱差”放到地下去,垃圾地下集运非常符合这一理念。目前,国内许多城市已建或在建地下生活垃圾分类转运站,虽然能有效减少垃圾运输车辆和对周边环境的影响,但尚不能实现垃圾地下集运。为了创造地面更宜人居的空间,地面空气更清新、环境更干净,垃圾地下集运是未来的发展方向。

2.7 地下仓储物流系统

由于地下空间具有防空、防爆、隔热、保温、抗震和防辐射等诸多优点,因此,利用地下空间进行仓储和货物运输成为缓解城市空间紧张的不二选择,并兼具经济、环保等特点[17]。根据贮品的不同分为地下粮库、地下冷藏库、地下能源储库与核废物处置库以及地下军械弹药库等。

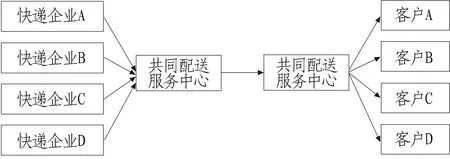

地下物流系统是一种前瞻性的地下空间开发形式,是指城市内部及城市间通过地下管道或隧道运输货物的运输和供应系统[18]。地下物流系统通过转变城市配送方式(见图3和图4),一方面有助于缓解物流爆发式增长与城市交通间的矛盾,有效减少城市交通拥堵和尾气排放,以美化城市环境。另一方面配送不受交通拥堵、交通管制和气候影响,可提高物流配送时效并降低配送成本。

图3 传统物流配送模式

图4 地下物流配送模式

目前,我国国家自然科学基金委已对由解放军理工大学牵头的“城市地下物流系统”研究课题进行了重点资助。上海、北京副中心、深圳和雄安新区等城市和地区对地下物流系统展开了规划研究。

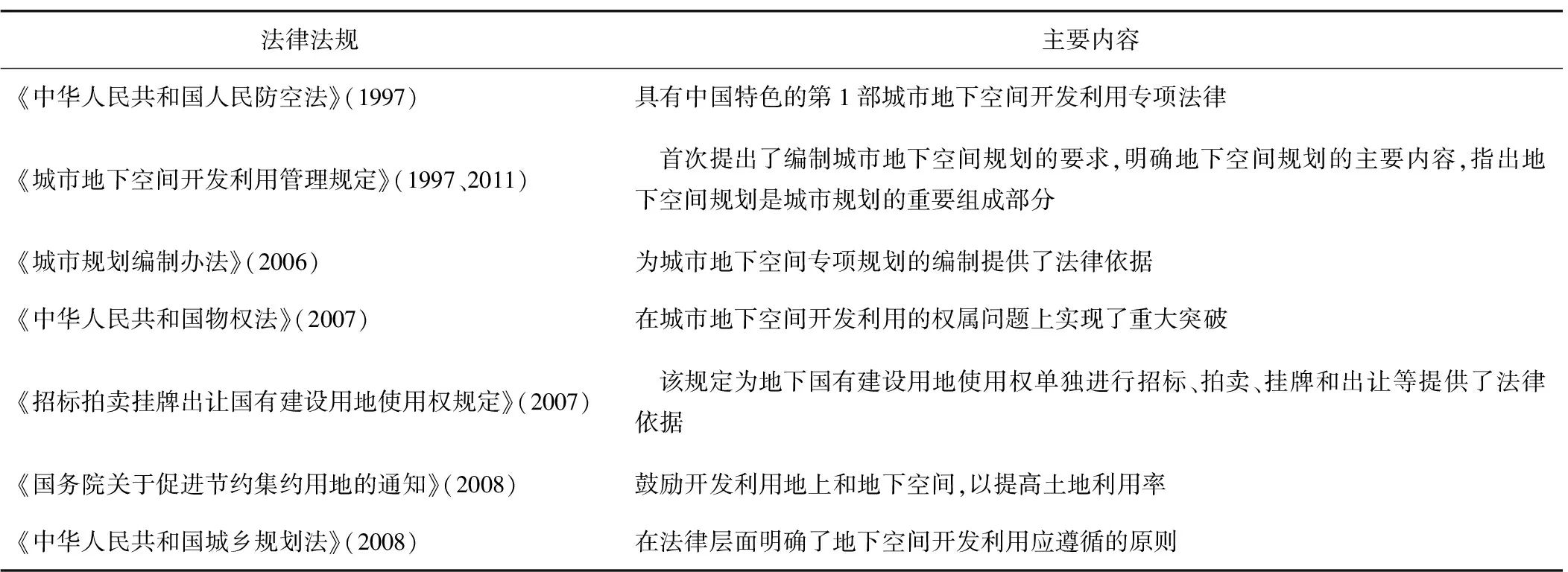

2.8 地下空间开发法律法规、标准及规范

自1997年始,我国国家层面陆续出台和更新实施了大量有关地下空间开发的法律法规、技术标准和规范(见表4),极大地支持和保障地下空间有序开发利用。地方性地下空间立法探索呈现繁荣景象,涉及城市地下空间开发利用的各个方面。据不完全统计,全国49个较大城市中,超过25个城市相继制定了当地地下空间开发利用管理的核心法规,例如《天津市地下空间规划管理条例》(2009年)、《广州市地下空间开发利用管理办法》(2011)、《上海市地下空间规划建设条例》(2014)、《宁波市地下空间开发利用管理办法》(2016)和《兰州市城市地下空间开发利用管理办法》(2018)等。

目前,已经颁布大量有关城市地下空间开发利用的技术标准和规范。其中,涉及城市规划方面包括DG/TJ 08—2156—2014《地下空间规划编制规范》、JGJ/T 335—2014《城市地下空间利用基本术语标准》等;涉及城市建设方面包括GB 50134—2004《人民防空工程施工及验收规范》、GB 50225—2005《人民防空工程设计规范》和《城市地下空间工程技术规范》等;涉及城市运营方面包括CECS 402—2015《城市地下空间运营管理标准》和CECS 401—2015《城市地下空间开发建设管理标准》。

结合城市地下空间规划的相关规范,我国各城市地下空间开发利用规划正在普遍开展。据不完全统计,全国1/3以上的城市编制了城市地下空间专项规划。特大型城市、大城市的中心区,结合旧城改造和新区建设已经编制完成或正在编制地下空间详细规划。

表4 地下空间开发法律法规

3 我国地下空间利用存在的问题

虽然我国地下空间开发利用规模最大,有领先的勘测手段与建造工艺,但地下空间开发利用迅速发展也暴露出诸多问题,严重制约着我国地下空间的有效开发利用,浪费大量资源。

3.1 法规体系不完善

充分开发城市地下空间,需要制定完善的法规体系,需要对城市地下空间的所有权、规划权、建设权、管理权、经营权、使用权以及有偿使用费的收取原则等做出明确完善的具体规定[19]。目前,地下空间管理法律法规与政策支持不足,城市地下空间资源的上位法缺失,《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国军事设施保护法》等单行法不协调、不衔接,缺乏专门的地下空间开发利用方面的法律。地下空间权属不明确,管理体制不畅通,直接导致了社会资本投资积极性不高(融资难),规划设计施工须多方交涉(建设难),综合管廊只建不用(管线入廊难、管理难、收费难)等一系列问题。

3.2 综合管理机制不成熟

地下空间开发利用涉及到多个管理部门,诸如发改委、规划、国土、人防、住建和交通等。目前,大多数城市尚未完全建立多部门统筹协调地下空间开发利用的综合管理机构,地下空间综合管理体系不够系统化和精细化。多数城市地下空间管理部门各自为政,协同机制难以发挥作用,各方的职能和职责尚不够明确,难以形成“汇、融、通、达”的地下空间资源治理格局。例如,地下停车就是一个城市管理的综合性问题,从规划到建设到后期运营,涉及了各个部门。杨华勇院士就提到杭州西湖边有很多地下车库,收费比地上停车场要低,但使用率不高,这就是地下空间开发的后续管理没有做好。

3.3 整体统一规划缺乏

地下空间开发是一项浩大的系统工程,既要进行资源调查和需求预测,又要统筹地上地下协调发展,并考虑筹资和盈利的可能,是一项需要综合决策的工作。然而,目前大多数城市对地下空间开发利用基本现状掌握不足,缺乏科学的整体发展战略和全面规划,地面、地下一体化的立体综合空间整体规划缺失。许多城市地下空间规划只是概念性的规划,只有少数城市编制了全市的地下空间规划[1],但在编制内容、深度和方法上尚无统一的认识和规定,在实践中常出现“先建设、后协调”的情况,导致地下空间相互独立,难以互联互通。例如,自2015年我国首批10个综合管廊建设试点工作以来,综合管廊建设快速发展,也逐渐暴露出有的地方政府不重视城市规划和建设现状,片面追求大断面、大系统、总里程和总规模,盲目扩大建设规模,造成综合管廊建设资源浪费、建设成本居高不下;部分地区未能开展地下空间综合规划工作,造成综合管廊占用了宝贵的地下空间资源,影响到城市轨道交通建设等城市远景发展。

3.4 地下空间开发与保护问题

地下空间开发利用的标准体系尚不完善,事故风险率高,部分地下空间地质条件复杂,建设难度大。如上海、南京、天津、宁波、杭州和福州等地存在的软土地层,极易发生基坑、隧道塌陷; 北京、广州、深圳、成都和大连等地多是富含漂石的砂卵石地层,基坑及隧道开挖艰难; 而在徐州、南昌和长沙等地存在的上软下硬复合地层对隧道开挖不利; 富水高承压地层集中的北京、南京、成都、武汉和长沙等地区造成渗漏、盾构施工困难等问题。城市地下空间开发不可避免地造成地质环境的改变,带来诸如地下水环境破坏、地面沉降等一系列问题,影响居民生活质量; 另外,地下工程下穿既有历史名胜古迹,容易导致古建筑的变形破坏。

3.5 深层地下空间开发建设面临的问题

深层地下空间理论计算体系尚不完善,难以支撑实际设计计算; 深层地下工程建设的环境扰动控制技术尚不成熟; 深层地下工程建设关键设备和施工工法尚需发展; 深层地下工程建设中的地下水控制不力; 多灾害作用下,地下空间结构面临难以救援逃生和巨大的安全问题。

3.6 地下空间信息化建设与数据共享问题

在地下空间信息化建设方面,由于信息综合管理部门的缺失以及标准体系不统一,信息化建设面临着信息化管理的主体和职责不明确,基本现状掌握不足,地下空间信息数据资源分散、数据共享不足,沟通不畅,统计口径和标准不一致等问题,导致地下空间信息资源共享困难重重,信息化建设处于“先建设,后协调”的尴尬局面。

3.7 地下空间防灾减灾问题

由于地下空间具有封闭性等特点,使得灾害发生时难以控制。随着地下空间快速开发利用及深层化发展,更多防灾减灾领域的问题日益凸显。火灾、爆炸、施工塌陷、空气污染和水灾等是威胁地下空间安全的主要灾害事故,另外,一些以前被忽视的灾害如地震,正在逐渐引起人们的重视。因此,迫切需要确定一个全新的研究领域,全面系统地开展城市地下空间各种灾害的研究和防治工作,对城市地下空间结构在各种灾害作用下的结构响应和破坏机制进行深入细致的研究,总结其内在的规律,并据此提出适宜地下各类结构应对各种灾害的防灾减灾方案,以有效控制灾害损失,提高城市地下空间的安全度,进而减少甚至避免灾害的发生。

3.8 建设投资与收益模式问题

城市地下空间建设的投资巨大,是制约城市地下空间开发利用的主要因素。地铁规划审批严格致使“地铁热”降温,正是因为地铁建设运营投资巨大且收益模式不明朗,可能会加大地方财政负担和金融风险。综合管廊建设同样面临这个问题,虽然有政府主导,但是,由于建设投资金额巨大且短期难以有明显收益,导致综合管廊PPP项目总量仍较少,实施主体基本上都是中建、中冶、中铁等几大央企,极少有民营企业进入。我国城市地下空间融资模式较为单一,主要以政府投资为主导,缺乏多元化的融资模式,地下空间建设的收益模式尚不明确,运营收益模式还有待进一步研究。

4 地下空间未来发展趋势

4.1 智慧化

随着物联网、云计算、大数据和人工智能等新兴科技的发展,智慧的感知、互联、处理和协调功能将使城市地下空间更加智慧化,并体现在设计、建造和运维各个环节。例如,依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储和虚拟化技术,对城市居民生活、工作和企业经营等海量数据进行挖掘,以规划设计适应居民、企业需求的城市地下空间工程;利用BIM、3S等技术,建立综合管理平台,可实现进度可视化管理、安全隐患管理、质量管理、劳务管理、物资管理和成本管理等功能,以用于城市地下工程的建设施工;运用物联网、人工智能等技术,打造环境与设备监控、通信、安全防范和预警预报等系统,建立数据驱动的集管理、服务和运营为一体的综合性智慧管理平台,用于城市地下空间工程的运营维护。智慧化的地下空间将是智慧城市的重要组成部分,有助于解决城市化进程中的问题,提升百姓幸福感,不断推动城市向高端发展。智慧化的地下空间将为公众提供多渠道、多方式的服务功能,例如,智慧地下停车将为公众提供在线查询预约、快速通行、停车向导、反向寻车、电子支付及自动停取车服务等,将解决公众停车难的问题,方便大众出行。

4.2 绿色化

绿色化的城市地下空间体现在建造和运维2方面。一方面,在地下空间建造过程中,采用经济环保的绿色建筑材料和绿色施工技术。绿色建筑材料包括透水混凝土、再生混凝土、高性能混凝土、高强度钢筋和多功能一体化墙体材料等。绿色施工技术包括封闭降水及水收集综合利用、新型支护桩、柔性复合基坑支护、可回收式锚杆、临时结构优化替代、综合管廊智能化移动模架和预制装配式等技术。其中,地下结构预制装配式技术尤其符合工业化建造发展的趋势,包括明挖结构中节段预制装配、分块预制装配和叠合预制装配等技术;暗挖结构中初期支护、二次衬砌、临时支护的预制装配技术;内部二次结构中轨顶风道、站台板、中隔墙和楼梯等的预制装配技术。另一方面,建成后的地下空间在温度、湿度、空气和光照等环境控制方面做到低碳环保[20],包括浅层低温能利用、节约型水环境利用、复合通风节能、阳光采集导入和环境友好型降噪等环境控制技术。

4.3 深层化

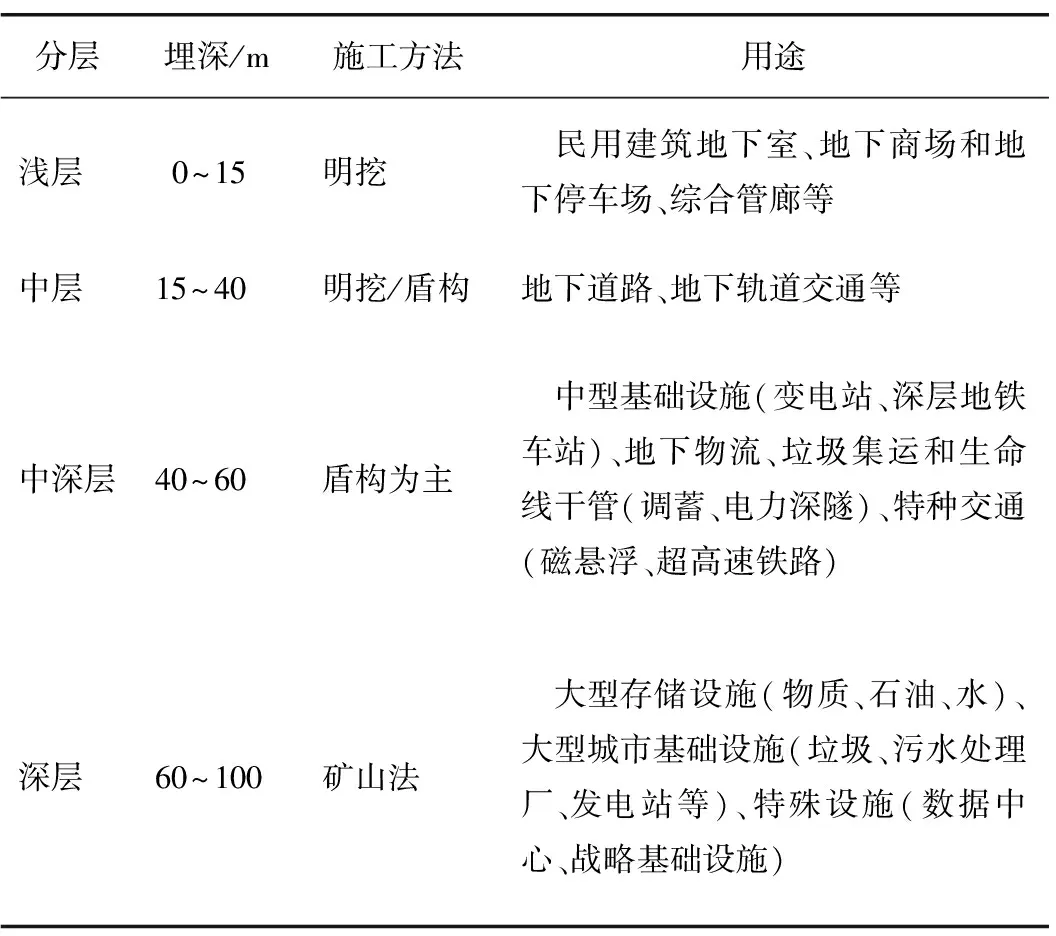

随着大城市人口膨胀、土地资源紧张,可供利用的地面空间严重不足,中浅层(0~40 m)地下空间开发也日趋饱和。城市深层地下空间(40~100 m)的开发利用,能够扩大城市容量,改善城市环境,建设更完善的城市功能,提升城市居民生活水平,已成为现代化城市建设的主要课题,具有重要现实意义。地下空间是一种宝贵的不可再生资源,为保证其集约高效的利用,深层地下空间的开发正朝着分层化趋势发展。在浅、中、中深、深各分层区域,地下空间的开发利用各具特色(见表5)。

表5地下空间分层开发利用

Table 5 Underground space stratification development and utilization

分层埋深/m施工方法用途浅层 0~15明挖 民用建筑地下室、地下商场和地下停车场、综合管廊等中层 15~40明挖/盾构地下道路、地下轨道交通等中深层40~60盾构为主 中型基础设施(变电站、深层地铁车站)、地下物流、垃圾集运和生命线干管(调蓄、电力深隧)、特种交通(磁悬浮、超高速铁路)深层 60~100矿山法 大型存储设施(物质、石油、水)、大型城市基础设施(垃圾、污水处理厂、发电站等)、特殊设施(数据中心、战略基础设施)

同时,深层地下空间开发并非中浅层地下空间的简单延伸,其孕育了许多新的挑战,主要表现在3个方面。其一,深层地下空间埋深大,巨大的工程量直接导致建设成本成倍增加。例如,东京圈排水系统,全长6.4 km,直径10.6 m,运用地下储水设施(总储水量67万m3)以应对暴雨,造价高达192亿元人民币。其二,众多大城市的地铁、地下仓库和地下变电站等地下工程规模、数量已相当宏大,但由于建设缺乏统一规划,已建地下工程相互干扰,难以确保地下空间利用的充分性和联通性。其三,深层地下空间的开发利用对工程规划设计、建造施工技术提出了更高要求,这需要对城市深大地下空间的设计施工关键技术展开系统的研究。

4.4 综合化

地下空间的综合化主要是指建设大型公共地下空间工程,集商业、娱乐、储存、轨道交通和市政等多功能于一体,统筹地面和地下协调发展,合理利用地下空间。地下空间的综合化可提高土地集约化利用水平,解决城市交通和环境等问题,将城市土地资源最高效能化利用,将是未来地下空间开发的重要模式。一方面,地下空间综合化极大地改善和拓展了城市空间形态,做到生态环境协调,还可一站式满足居民出行、用餐、购物、学习和娱乐等多项需求,极大地便捷了居民生活。另一方面,地下空间综合化开发利用带来了新的经济增长点,实现了社会效益和新增经济效益最大化。例如,轨道交通通过沿线物业开发、上盖物业以及周边地下空间互联互通获得经营收入。实现地下空间的综合化,城市立体空间协同发展,其前提条件是建立地上地下一体化的城市总体规划,将地上地下空间作为一个整体,综合考虑城市功能布局,充分发挥地上地下空间各自的优势。同时,还需保证轨道交通、商业娱乐和市政消防等统一设计、有序建设和协同运营。

5 建议

1)完善城市地下空间开发的法律法规体系及技术标准、规范。有序开发需立法先行,应尽快整合《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国军事设施保护法》等法律中的相关条文,形成专门用于地下空间开发利用的系统法律。对城市地下空间的所有权、规划权、建设权、管理权、经营权、使用权以及有偿使用费的收取原则等做出明确完善的具体规定,构建地下空间产业可持续的法治保障体系。同时,加快推出国内地下空间开发的相关规范,包括地下空间的规划、设计、施工、防灾减灾以及环境保护等诸多方面[21]。

2)设立城市地下空间开发的综合管理机构。政府应尽快联合发改委、规划、国土、人防、住建和交通等部门,设立城市地下空间开发的专门管理机构,形成地下空间开发在行政立法、总体规划、项目审批、设计审查、工程管理、安全监督和技术创新等方面的有效机制。建立管理部门的协同体系,明确职能和职责,提高政府内部协调能力,形成“汇、融、通、达”的地下空间资源治理格局。

3)以城市地下资源调查为基础,精心编制地下空间开发利用统一规划。系统查明城市地质环境条件,地质环境问题,地下空间资源及城市地下空间设施(市政管线、地下交通、商业、人防、综合体和仓储等)的数量、分布和开发利用情况,并进行数据整合建库及城市三维地质建模,实现城市地下空间透明化。在调查基础上,综合考虑经济、社会和环境因素,精心编制出可持续发展强、衔接协调好的城市地下空间开发利用总体规划,以指导后期开发。

4)创新地下空间投融资、收益模式,制定促进开发利用的优惠政策。鉴于城市地下空间具有推动城市发展的巨大作用,但开发投资大、收益回报慢,建议组建以政府为主导的地下空间投融资平台,打造多套稳定、高效、互惠共赢的投融资及收益模式,制定相关产权政策,鼓励优惠政策,吸引社会资本注入到地下空间开发建设之中。

5)加大城市地下空间开发利用技术研发,提升开发利用的技术水平。一方面,城市地下空间的开发利用是一项综合性工作,需要岩土、隧道、结构、市政、安全和环境等多个学科的交叉融合;另一方面,与浅层地下工程不同,深层地下空间附存于更复杂的岩土介质之中,其设计理论体系、施工工法也有所差异。建议加大地下空间开发利用方面的科技研发,整合多种优势资源以形成一整套关于城市地下空间开发的理论体系和关键技术,为城市地下空间开发利用保驾护航。

6 结语

我国城市地下空间开发前景广阔,需求与规模巨大,以轨道交通、综合管廊和地下综合体等为代表的地下空间开发利用发展迅速。同时,当前我国地下空间开发利用还在法律法规、城市规划、管理协调机制、投融资模式、开发保护和信息共享等方面存在不足。为适应地下空间智慧化、绿色化、深层次和综合化发展的大趋势,除了创新地下空间开发的理论体系和关键技术外,还需综合管理、统筹规划、创新投融资及收益模式,并结合国情完善相应的政策和法律法规。