某三甲医院2013 – 2017年儿科328例药品不良反应回顾性分析

张丽丽,宋洪涛(联勤保障部队第九〇〇医院药学科,福建 福州 350025)

儿童处于快速生长发育期,因其各项生理机能的特殊性,药物在其体内的吸收、分布、代谢和排泄与成人相比有较大差别,不同年龄段的儿童之间亦存在一定差异[1]。新药临床试验的受试者不包含儿童,儿童用药剂量大多是根据体重、体表面积或者年龄由成人剂量外推而来,安全性和有效性相关临床数据较少,因此儿童更容易发生药品不良反应(adverse drug reaction,ADR)。本研究利用药品不良反应监测管理系统对某三甲医院2013年1月1日- 2017年12月31日儿科上报的328例儿童住院患者ADR进行回顾性分析,旨在探讨儿童ADR的发生情况和特点等,旨为临床用药和风险防范提供参考。

1 资料和方法

利用药品不良反应监测管理系统提取某三甲医院儿科于2013年1月1日- 2017年12月31日上报的328例儿童住院患者ADR,参照国家ADR监测中心分类评价方法,对ADR的发生时间、给药途径、转归、累及系统/器官和临床表现、药品分类以及发生例数排名前10位的药品等数据进行分析。药品分类方法参照《中国国家处方集》[2],中成药由于组成成分和作用靶点的多样性,单独分为一类;ADR累及系统/器官及临床表现采用WHO药品不良反应术语集定义[3]。

2 结果

2.1 基本情况

328例ADR报告中,男性199例(60.7%),女性129例(39.3%)。ADR年龄分布情况如下:新生儿期70例,婴儿期83例,幼儿期43例,学龄前期57例,学龄期68例,青春期7例。

2.2 ADR发生时间分布

儿童住院患者用药后ADR发生时间分布较为广泛。用药后5 min内、6 ~ 30 min、31 min ~ 1 h、1 ~ 24 h、1 ~ 7 d和> 7 d ADR发生例数分别为5、52、42、45、144和40。用药后1 ~ 7 d ADR发生例数最多。

2.3 ADR的转归

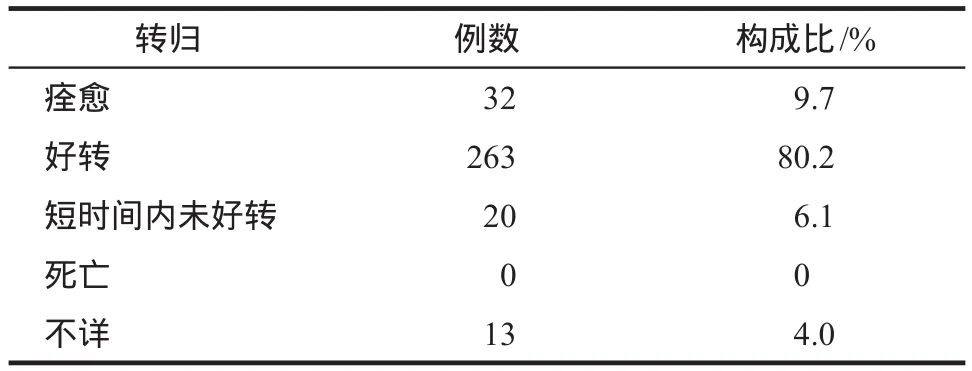

发生ADR后,医护人员常常给予停药,必要时予以吸氧、抗过敏或保肝治疗。若引起ADR的药品确实为治疗所需而又无可替代时,综合考虑利大于弊时,经患者同意会继续按原方案用药或者减少剂量,同时给予抗过敏和减慢滴速等措施将ADR程度降为最轻。在给予适当处理后,328例ADR报告中有32例患者痊愈,263例好转,二者构成比之和约为90%。详见表1。

表1 ADR的转归Tab 1 Outcomes of ADR

2.4 引发ADR的给药途径分布

328例ADR报告中,静脉滴注的例数最多(248例),占所有ADR例数的75.6%。其次为口服给药60例(18.3%),静脉注射8例(2.4%)、雾化吸入6例(1.8%)、经眼给药4例(1.2%)和皮下注射1例(0.3%)。

2.5 ADR累及系统/器官及主要临床表现

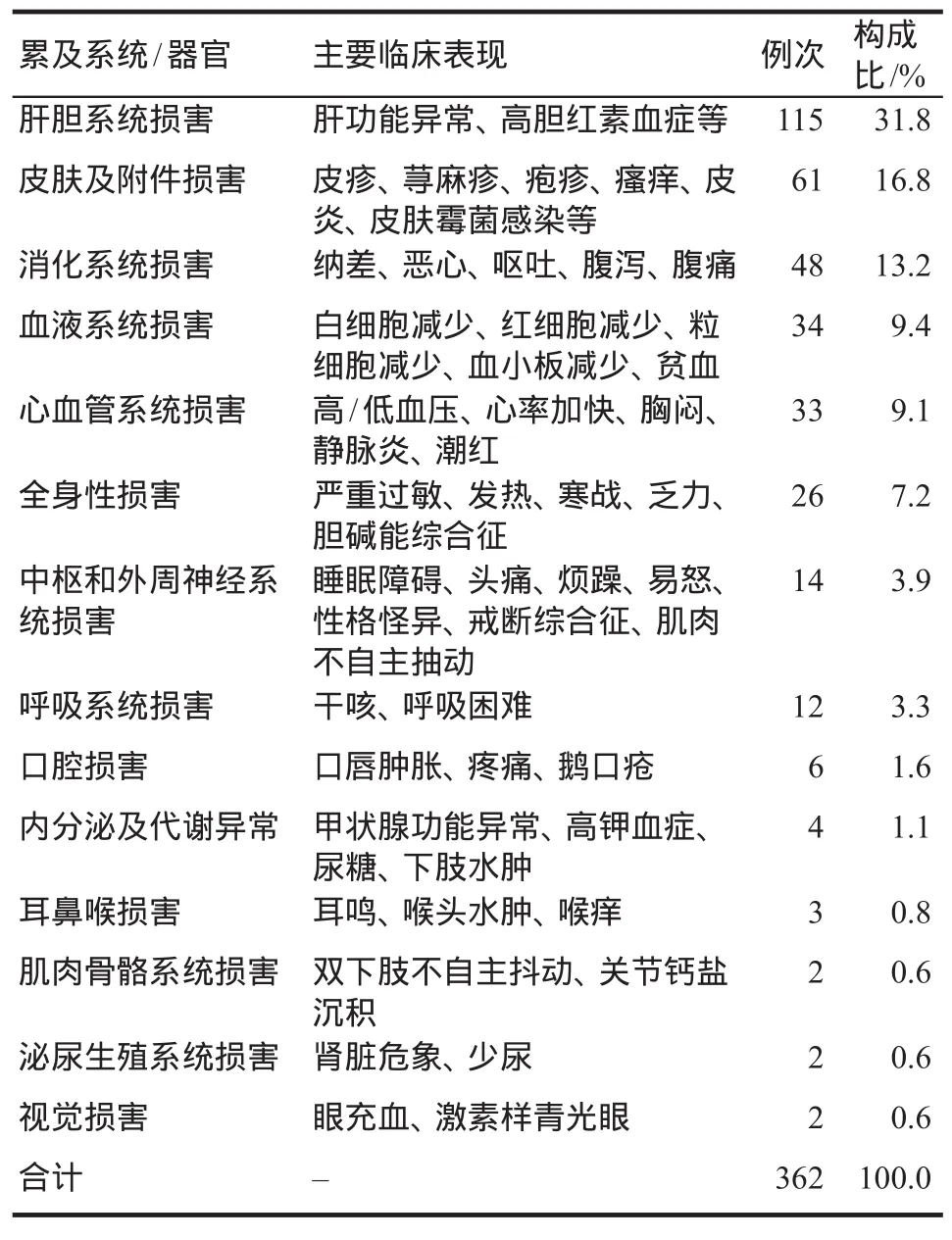

由表2可知,ADR累及肝胆系统的例数最多,主要表现为肝功能异常和高胆红素血症等;累及皮肤及附件损害的有61例;累及口腔、内分泌和代谢异常以及耳鼻喉等系统损害的ADR例数较少。

2.6 引发ADR的药物类别分布

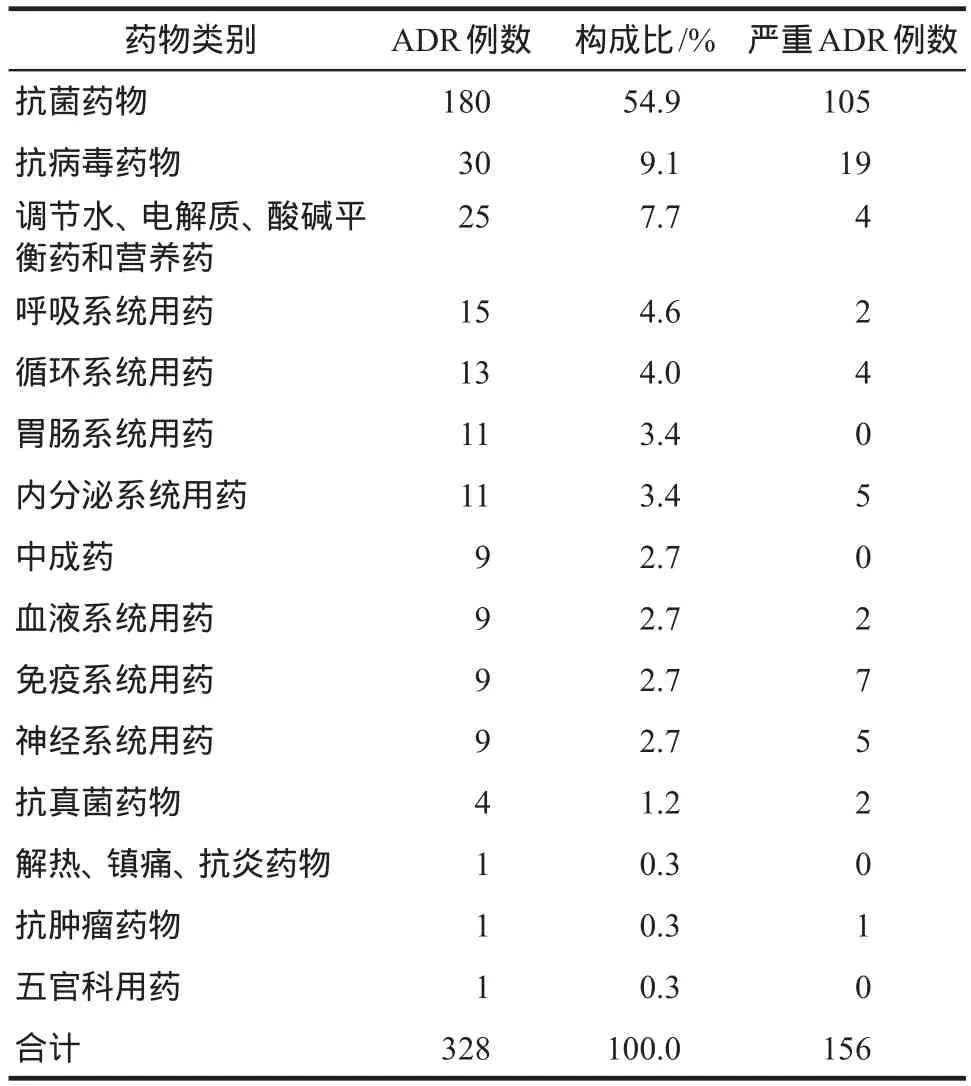

328例ADR报告共涉及15类药物,引发ADR例数最多的药物类别是抗菌药物,其次是抗病毒药,调节水、电解质、酸碱平衡药和营养药位列第3位。引发严重ADR例数最多的还是抗菌药物,其次是抗病毒药和免疫系统用药,详见表3。

表2 ADR累及系统/器官及主要临床表现Tab 2 Distribution of systems/organs involved in ADR and clinical manifestations

表3 发生ADR的药物类别分布Tab 3 Classifi cation of drugs causing ADR

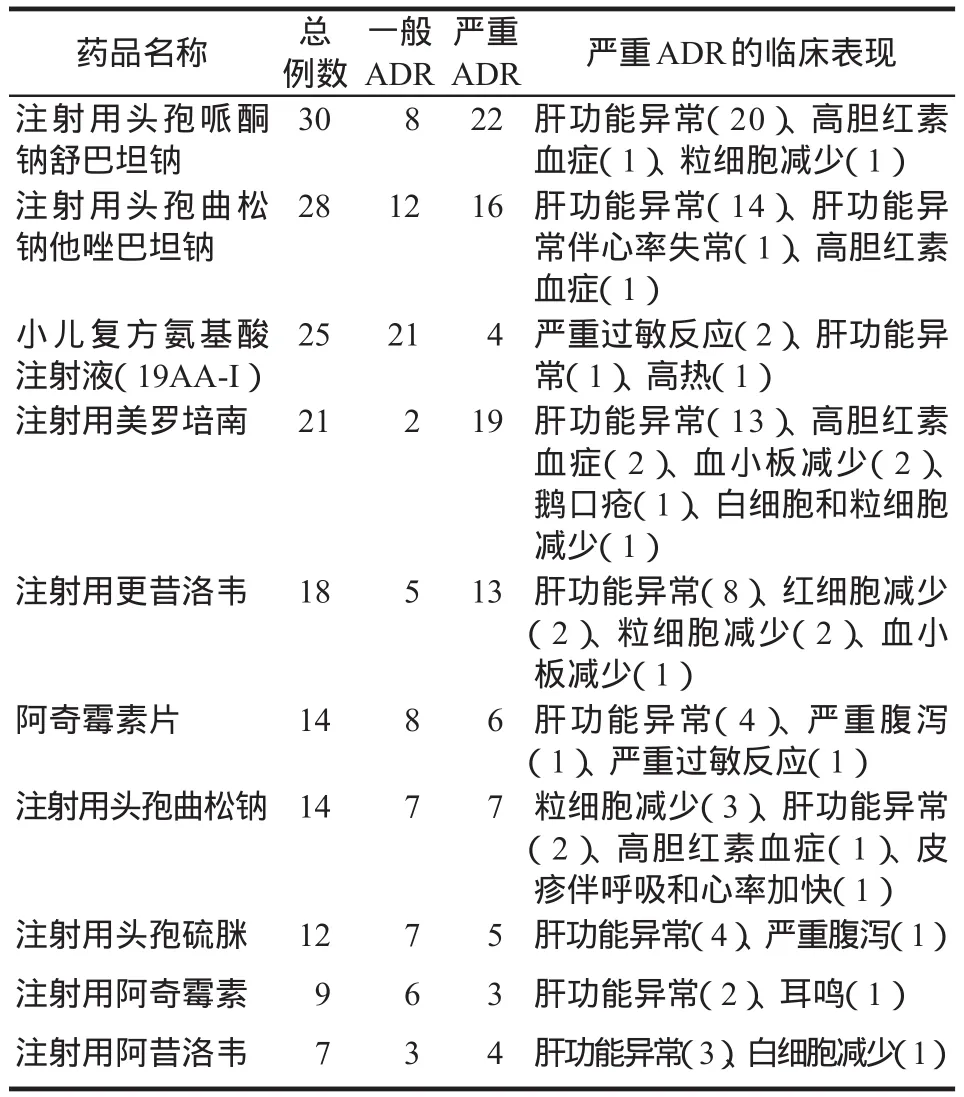

2.7 发生ADR例数排名前10位的药品分布情况

ADR例数排名前10位的药品分布情况见表4。其中,抗菌药物品种最多。严重ADR的临床表现主要涉及肝功能异常,其次是粒细胞减少和高胆红素血症。引发ADR例数排名前3位的药品分别是注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠和小儿复方氨基酸注射液(19AA-I)。

表4 发生ADR例数排名前10位的药品分布Tab 4 Distribution of top 10 drugs causing ADR

3 讨论

3.1 ADR给药途径分布

由于儿童口服用药依从性较差,为尽快使儿童早日康复,临床上常采用静脉滴注给药。328例ADR报告中,静脉滴注的例数最多。在儿童诊疗过程中,对于已证实生物利用度和代谢特点等在儿童和成人中没有差异的药品,学龄前期、学龄期和青春期的儿童尽量要遵循“能口服不肌注,能肌注不静注”的给药原则[4]。

3.2 ADR累及系统/器官及主要临床表现

以往对全院患者的ADR报告分析显示,ADR累及的皮肤及附件损害、胃肠系统损害、全身性损害、中枢及外周神经系统损害排名比较靠前,而肝胆系统损害排名靠后[5-7]。王绚等[8]和李洪燕等[9]对儿童ADR的分析结果和成人相似,ADR累及例次排名第一位的是皮肤及附件损害[8-9]。但对我院儿童住院患者,ADR累及肝胆系统损害(肝功能异常和高胆红素血症等)的例次最多,其次是皮肤及附件损害,随后为胃肠系统损害。造成这种差异的原因很可能是发生ADR的儿童年龄构成不同。在王绚等[8]的研究中,ADR报告年龄段分布情况如下:0 ~ 2岁的构成比为39.6%,3 ~ 5岁的构成比为29.36%。李洪燕等[9]的研究中显示,引发ADR的年龄新生儿构成比为0.4%,婴儿构成比为33.6%,2 ~ 11岁的构成比为64.0%。本研究中,涉及ADR的年龄段分布情况如下:新生儿的构成比为21.3%,婴儿的构成比为25.3%,幼儿13.1%,合计构成比为59.7%。

儿童的血浆白蛋白浓度低,结合力较弱,加上部分内源性物质可以竞争性结合血浆白蛋白,造成药物游离浓度增加,容易发生ADR。儿童肝脏代谢功能不足,肾小球滤过率和肾小管分泌功能发育不全,这些因素很可能会导致血药浓度增高,药物在体内半衰期延长,增加了发生ADR和严重ADR的概率。同时,新生儿和婴幼儿的胆红素和血浆白蛋白结合力较弱,遇到结合力较强的药物会将已结合的胆红素竞争性替换出来,产生高胆红素血症[1]。

3.3 发生ADR的药物类别分布和排名

发生ADR例数最多的药物类别是抗菌药物,其次是抗病毒药物。儿童易发生感染,所以抗菌药物和抗病毒药物的使用例数很多,此两类药物的ADR例数也较多。儿童发热的鉴别诊断范围较成人窄,并且血、痰、尿培养都有一定的难度,难以确定致病菌和耐药菌,所以临床医生多采用高效广谱抗菌药物,如头孢哌酮、头孢曲松和美罗培南等。特别是当新生儿出现吸入性肺炎和菌血症时,在不能确定致病菌的情况下,为挽救新生命,临床上常采用高效广谱抗菌药物,随着使用例数的增加,这些药物所致ADR例数也相应增加。头孢类药物采用微生物发酵或半合成法,可能带有抗原或半抗原杂质,儿童对此类药物容易产生过敏[10]。有些药物需要每日多次给药(例如:头孢哌酮钠舒巴坦钠儿童用药需每天2 ~ 4次),在病例分析中发现有些医生将日剂量单次给药,造成短时间内药物浓度过高从而发生ADR。

小儿复方氨基酸注射液(19AA-I)在ADR所涉及的药物中位列第3位。其中严重ADR的临床表现为严重过敏反应(2例)、肝功能异常(1例)、高热(1例),与他人报道结果相一致[11-12]。ADR的产生可能跟滴注速度过快有关,因为该药为高渗溶液,需要缓慢滴注,滴注速度过快可引起静脉炎、恶心、呕吐、发热等不良反应。因此,建议临床在使用该药时,需要跟患儿家长强调缓慢滴注,不可随意调快滴速。该药品辅料中含有亚硫酸氢钠,可能会诱发过敏反应(尤其是哮喘患者),故应慎用于过敏体质儿童,在用药初期医护人员和家长应严密观察儿童的反应。

3.4 应对措施

医院如有条件,可引进合理用药软件对每一张处方(或每条医嘱)进行实时审核,对不合理处方(医嘱)进行实时干预。同时应加强药师的队伍建设,通过定期培训和考试等敦促药师提高自身专业素养,做好处方(医嘱)审核工作。

做好宣教,增强ADR防范意识,增加医护人员上报ADR的主动性。药师要及时统计分析近期的ADR,对发生ADR或者严重ADR例数较多的药品及时在医院内部通告,引起警戒,并对这些药品进行重点审核和处方专项点评,以促进药品在临床合理安全使用,避免滥用,减少ADR的发生。在人员和条件允许的情况下,对引发ADR较多的药品和既往发生过严重ADR的药品,根据已发表的儿童群体药动学/药效学研究,结合患儿的年龄、体重和肾功能等,利用蒙特卡洛模拟为不同体重、不同年龄、不同肝肾功能等的儿童制定个体化的初始给药方案。加强儿童治疗药物浓度监测,根据监测结果和既往文献研究,利用群体药动学和最大后验贝叶斯估算法为患者精确地调整剂量,使药物浓度保持在适宜的范围内。

在用药过程中,家长和医护人员要密切关注儿童的反应,发现异常情况及时报告和处置,以将ADR对儿童的伤害降到最低。