我国生育成本分担的公平性研究

——基于生育成本收益非均衡状态的分析

夏志强,杨再苹

(四川大学 公共管理学院,四川 成都 610064)

引言

2017年全国出生人口数量和生育率均有明显下降,2017年出生人口相比上年减少63万人,其中一孩出生人数724万人,比2016年减少249万人[注]二孩出生数量超一孩 提高生育率之根本何在?http://views.ce.cn/view/ent/201801/23/t20180123_27852047.shtml。随着“二孩生育堆积效应”的过去,未来生育率继续走低已经成为必然,生育问题到本世纪依然将困扰我国,只是换了一个方式,即低生育率。生育是人类得以繁衍生息的重要行为,是一切人类文明得以产生和延续的大前提。虽然创制生命的生物技术快速发展,但在可以预见到的将来生育仍将是我们这个社会最为重大的议题之一。费孝通先生在《生育制度》中谈到:“社会完整是个人健全生活的条件,而社会的完整必须人口的稳定,稳定人口有赖于社会分子的新陈代谢,因之引起了种族绵续的结果。”,然而“种族绵续是从牺牲个体生存上的来。营养和生殖出于相克的地位”[1],换句话说个人的健全生活需要社会分子的新成代谢,而新成代谢需要社会为此付出代价。的确,生育不仅给家庭带来收益,也会产生诸多的成本,并由家庭、企业和政府等主体来分担。对于家庭而言,从备孕、生育、养育一直到孩子成年,会不间断地产生大量的成本,这些成本不仅包括经济成本,还包括诸多的时间、精力和感情成本,生育成本居高不下是人们不愿意生育的重要原因。对于企业等劳动力雇佣者而言,一般来说需要通过缴纳生育保险和为育龄女职工提供配套服务的方式分担部分生育成本。对于政府而言,为了进行新生劳动力培养要提供教育、医疗等多方面的社会保障和公共服务。当前,我国从总体上讲,家庭是生育成本承担的主体,并且在成本的分担上是积极的;企业分担的比例不大但态度上倾向于消极;政府虽然非常重视社会生育行为,但对生育成本分担的理论认识和政策设计有缺陷,政策导向的前瞻性不足,由此造成了生育收益和成本分担的非对称、非均衡状态,并滋生了诸多的社会问题,比如女性因生育导致的就业歧视,生育意愿下降,社会老龄化越来越严重等。

我国人口基数巨大,长期以来我国的人口理论和人口政策都比较关注生育给社会带来的成本而忽视生育带来的收益,存在着将生育成本和收益割裂开来的认识误区。许多学者认为当前人口规模过大,已经超过了福利适度人口规模,家庭通过过度生育占用了更多的公共资源或公共设施,出现了搭便车行为,导致社会总体福利水平下降了。我国的人口政策从总体上讲是不鼓励生育的,也将由家庭承担生育成本当成是一件理所应当的事情,严重影响了家庭和女性的生育积极性。直到发现全面开放二孩政策以后很多家庭仍然不愿意生育的时候才觉醒,家庭对于人口再生产付出的种种成本应当得到尊重和重视。

1 国内外生育成本和收益研究进展

在西方,很多人口学家都使用经济学的分析工具或者说从经济学的视角来研究生育问题,其中,生育的“成本—收益”理论影响较大。该理论从经济人假设出发,认为人们会对生孩子带来的成本和收益进行衡量从而做出生育决策。对生育成本和收益的认识还帮助学者去发现生育给社会带来的包括人力资源、基因延续等种种好处,去判定过度生育给社会福利水平带来的危害。

1.1 生育的私人成本和收益

1.1.1 孩子的“成本—效益”理论

孩子的“成本—效益”理论从生育的产出——孩子,来探讨生育的给家庭带来的收益和成本。该理论由哈维·莱宾斯坦(Leibenstein)较早提出,由加里·斯坦利·贝克尔(Becker)等学者做出了进一步的完善。穆光宗教授在《生育的成本—效用分析》一文中对莱宾斯坦的这一理论做了系统的归纳。莱宾斯坦指出,孩子的成本有直接成本(即从生育到孩子成人的抚养费用、教育费用、医疗费用及其他支出)和机会成本(因新增加一个孩子而失去的获得更多工资、发展机会、时间和享受水平的损失)。孩子的效用包括消费—享乐效用、劳动—经济效用、老年—保险效用、承担家庭经济失败效用、长期维持家庭地位和家庭规模方面的效用等等。[2]贝克尔把孩子划分为“消费资料”和“生产资料”。[3]贝克尔等认为,父母的效用是一个关于孩子数量、孩子质量和其他消费品的函数,对孩子的所有成本投入和其他用品的消费共同分配个人的收入。[4]简而言之,家庭在取得生育收益和付出生育成本的时候会产生两种比较:收入花在孩子身上还是其他用品上[注]如莱宾斯坦等人在1975年的一篇文章《The Economic Theory of Fertility Decline》 中指出,随着收入增加人们不见得会更多地为子女投入,因为他们对于地位性产品的需求也随之会增加。;是花在孩子的质量上还是数量上。西方学者充分肯定了父母对生育成本和收益的调节能力,并基于此分析微观层面的家庭生育决策问题。

国内学者田雪原、段甲旺等人结合中国特点对孩子的“成本—收益”理论开展了本土化研究,对成本和收益的内容结合我国国情作了补充和发展。生育的成本在我国相比西方要宽泛地多,不仅支付成本的时间跨度很大,而且支付的内容也丰富很多。[5]在内容上,随着经济发展还出现孩子的“信息、通讯、保险乃至婴儿满月酒和子女过生日等费用”,不可小觑。[6]总体来说,生养孩子的总经济成本是惊人的。一般西方对于生育的成本核算终止于子女成年独立以后,但在我国许多家庭的生育成本还要延伸到孩子成年以后的生活、恋爱直至结婚费用,特别是对于男孩子。[7]有人认为,除了经济成本,父母为抚养孩子还要付出生理和心理成本(母亲怀孕生育时的健康风险、 父母照料抚育孩子产生的疲劳 、紧张、焦虑等)。[8]且这种心理成本往往会延伸到成年阶段,如操心成年子女结婚以及未就业子女的继续教育、医疗和零花钱等费用。[9]在生育的效益上,王军、柏楚乔等(2017)总结道:孩子的效用主要包括带来“精神快乐”的消费效用、带来“收入和生产动力”的劳动—经济效用、带来“养老保障”的保险效用、经济风险效用、长期维持家庭关系的效用等。[10]穆光宗、吕红平等学者还提出,对许多家庭来说生育男孩的效益大于女孩,特别是男孩子带来的“传宗接代”的效益。总体来说,在中国,无论是生育的成本还是父母对于收益的期望都比西方家庭高许多。

1.1.2 女性与生育成本和收益

国外对于女性收入与生育成本之间关系大多在家庭收入的理论框架下进行分析。威利斯(Willis)基于十个国家的数据建立的生育模型中发现,女性收入(参与劳动市场)对生育有影响,如果女性不参与劳动市场则丈夫的收入既有积极的收入作用,还对生育有消极的替代作用。如果女性参与劳动市场,则丈夫收入的上升仅有积极的收入作用,对生育没有影响。这项研究可以看出,男性在劳动力市场的优势使其生育成本中更多地承担了经济成本,在女性不参与劳动市场的时候,女性付出的更多的是经济成本以外的成本。[11][12]苏珊(Sousan)评估了女性自主性对生育能力的影响。她认为,通过加强妇女的基本自由,增强贫困妇女对关键资源的获取和控制能力可实现生育下降,提升社会福利。[13]实际上这种关键资源的控制和获取能力就是一种获取收入的能力。社会学中有一个术语叫做“母职惩罚”(motherhood penalty)是在职场中工作母亲和无子女女性相比,在薪酬、福利、发展机会等方面所遭遇的系统性的劣势。康奈尔大学的谢利(Shelley )等学者通过实验研究证实了女性在就业中“母职惩罚”现象是真实存在的。这就表明职业上的歧视并非是单纯的性别歧视,而更多的是对生育女性的歧视。[14]“母职惩罚”现象现象是生育给女性带来各项成本的一种集中体现。

在我国,女性同样是生育成本的重要承担主体,无论是从怀孕、生育到抚养子女,女性都付出了大量的时间和精力,对于女性而言生育带来的机会成本很高。随着二孩政策的放开,女性的职业歧视问题再次变为焦点。高媛援引全国总工会的调研指出,“女职工对‘二孩’政策的赞同与其生育意愿呈现一定反差,主要原因是担心生育二孩会加大就业压力,特别是担心孕后遭到辞退和产后难以返岗,在非公企业和外来务工者中最为突出。”高媛还提出我国目前的生育保险政策实际上导致了生育成本分担的畸形,提出需要建立生育成本分担的多元机制,减少女性的生育成本和由此带来的性别歧视问题。[15]总体而言,生育的成本和收益在家庭中的分配也不尽相同,而具体的分配现状和机制则需要进一步的研究。

1.2 生育的社会成本和收益

孩子的“成本-收益”理论、女性与生育成本和收益的相关研究主要着眼点在微观层面上。生育的社会成本和收益更加注重阐释私人的生育行为和社会的关系。讨论生育的社会成本和收益,学界主要有两种分析工具,一个是外部性理论,一个是公共产品理论。两种分析视角最终都认为家庭的生育决策对社会的影响是巨大的,无论是对于人口的数量还是质量。

1.2.1 公共产品视角下的生育成本和收益

坎布尔(Kanbur R)最早将生育作为一种公共产品来分析,南希·佛伯尔(Nancy Folbre)对这一分析方式做了发展。她指出,随着经济的发展父母在子女身上的投资越来越多,特别是母亲。这些投资在未来会转化为下一代的薪酬和税收,我们社会将来的福祉很大程度得益于我们养育的孩子,这就是子女作为公共产品带来的收益。作者认为人们都依赖于未来就业人员提供的社会保障和债务保障,但并不是每个公民都在同等地养育他们的后代。很多父母承担了养育子女的大多数成本,特别是母亲。由此,随着孩子的成长,父母更多的成为社会服务者——因为他们提供了大量的孩子这种公共产品。同时作者也指出,不一定每个孩子在将来都会产生正向的效益,但是不可否认的是,正向的外部性是孩子这种公共产品的主要属性。虽然有的人认为过度生育给社会带来了压力,但实际上我们也不能确切的找出这些负效用实际是正常人口本身制造的,还是超出的人口制造的。南希还指出,即使是在人口过剩时期,也不能闭口不谈甚至忽略生育的正外部性,也不应该由此忽略父母在提供孩子这种公共物品中的付出。[16]塞雷纳·奥斯瑞迪(Serena Olsaretti)也肯定孩子作为公共产品的属性,有所发展的是,作者认为出于公平和正义的考虑,一个自由平等的社会应该为家庭抚养孩子提供支持,特别是对于女性。在性别歧视的背景下她们在抚养子女上的大部分付出都被认为是理所应当的。[17]孩子作为公共物品得到了学者们的普遍认可,孩子带来的正外部性也在被逐渐重视。除了以上分析,也有学者从基因的角度分析生育是如何成为公共产品的。父母决定是否生育、怎么生育以及和谁生育都会影响未来人类的基因池(gene pool),从而影响未来人类的福利水平。比如一个孩子对肺结核免疫意味着给社会带来更少的传染率。基因不只包括IQ和免疫系统遗传,还包括创造力、善良和幽默等未来人们所看重的许多其他特性。作者发现在控制财富和受教育水平时,后代的IQ和生育之间成反比,也就是说因为生育的不足,优秀的IQ往往会减少。[18]由此来看,孩子确实在很大程度上可以称之为一种公共产品,而生育在这种程度上具有公共产品属性。

1.2.2 外部性视角下的生育成本和收益

相比之下,国内学者更重视探讨生育带来的负外部性,即生育给社会带来的资源和环境的压力。这和我国的国情有很大的关系,一谈到生育首先想到的是13亿多的人口负担,在这样的社会环境下容易忽略生育给社会带来的众多福利,或是认为这种福利是理所应当的。

李建民教授首先提出了社会生育成本概念。他认为社会生育成本的产生取决于两个基本条件,即人口已超过福利适度人口的规模;存在着生育成本社会化的转移或传递机制。并且“当生育行为不影响社会福利水平时,社会生育成本不发生,只有在生育行为使社会总体福利水平下降时,社会生育成本才会发生。”他明确指出生育具有外部性,并认为当前人口规模已经超过了福利适度人口,超出的人口规模在存在生育成本转移机制(公共资源、公共政策资源的共享)的情况下给社会带来了福利的损失。家庭通过过度生育使子女占用了更多的公共资源,从而出现搭便车行为。并由此提出需要创造负外部效应内部化的机制,即生育成本补偿,由造成社会生育成本的行为者个人全部承担过度生育带来的成本。[19]庄渝霞对李建平的理论进行了补充和更正。她提出,称社会生育成本为过量生育的社会成本更易于理解。[20]生育的社会成本概念范围比社会生育成本更加宽泛,它指的是生育给社会带来的一切成本。[注]下文中提到的社会成本都是指“生育的社会成本”,即生育给社会带来的所有成本。李小平从生育成本的外部化来解释过度生育带来的负外部性,他进一步细化了生育带来的外部性主要包括对公共资源或公共设施的占用;通过就业造成的外部成本以及由于制度安排而形成的外部成本(如与生育孩子挂钩或与家庭人数挂钩时应摊到孩子身上的公共支出)。[21]可见,国内学者普遍更加关注过度生育带来的负外部性,即生育带来的额外成本。

综上,国外的研究更加重视生育带来的收益,包括对于家庭和社会的收益。国内关于生育方面的研究普遍关注生育成本,特别是生育的社会成本。我国利用人口红利实现了经济的飞跃式发展,但是谈到生育的时候却依然倾向于讨论生育给社会带来的成本,把生育的成本和收益分割开来的认识误区在我国长期存在。近年来,随着生育率和生育意愿的下降,学界逐步开始认识到生育成本给家庭带来的负担已经影响到未来的人口发展,开始重视生育成本分担的非均衡问题。遗憾的是,这一类研究大多就二孩政策谈二孩的生育成本。因此,对生育成本和收益的研究还需要进一步深入,一是要考虑生育成本和收益在社会各个主体中的结构,了解生育成本分担和和收益获得是否对称。二是需要进一步了解劳动力市场对生育成本和收益的影响,以及生育成本的转嫁和收益的外溢,特别是收益外溢和成本转嫁的方向。我们常说“多劳多得”,这体现的是人们对劳动的认可和对公平的追求,生育的成本分担和收益获得也需要遵循这个原则。促进生育的成本分担和收益获得之间的对称和平衡有利于促进社会公平。

2 生育收益分享与成本分担的结构及其非均衡状态

2.1 生育成本和收益的构成及其在家庭、企业和国家之间的非均衡态

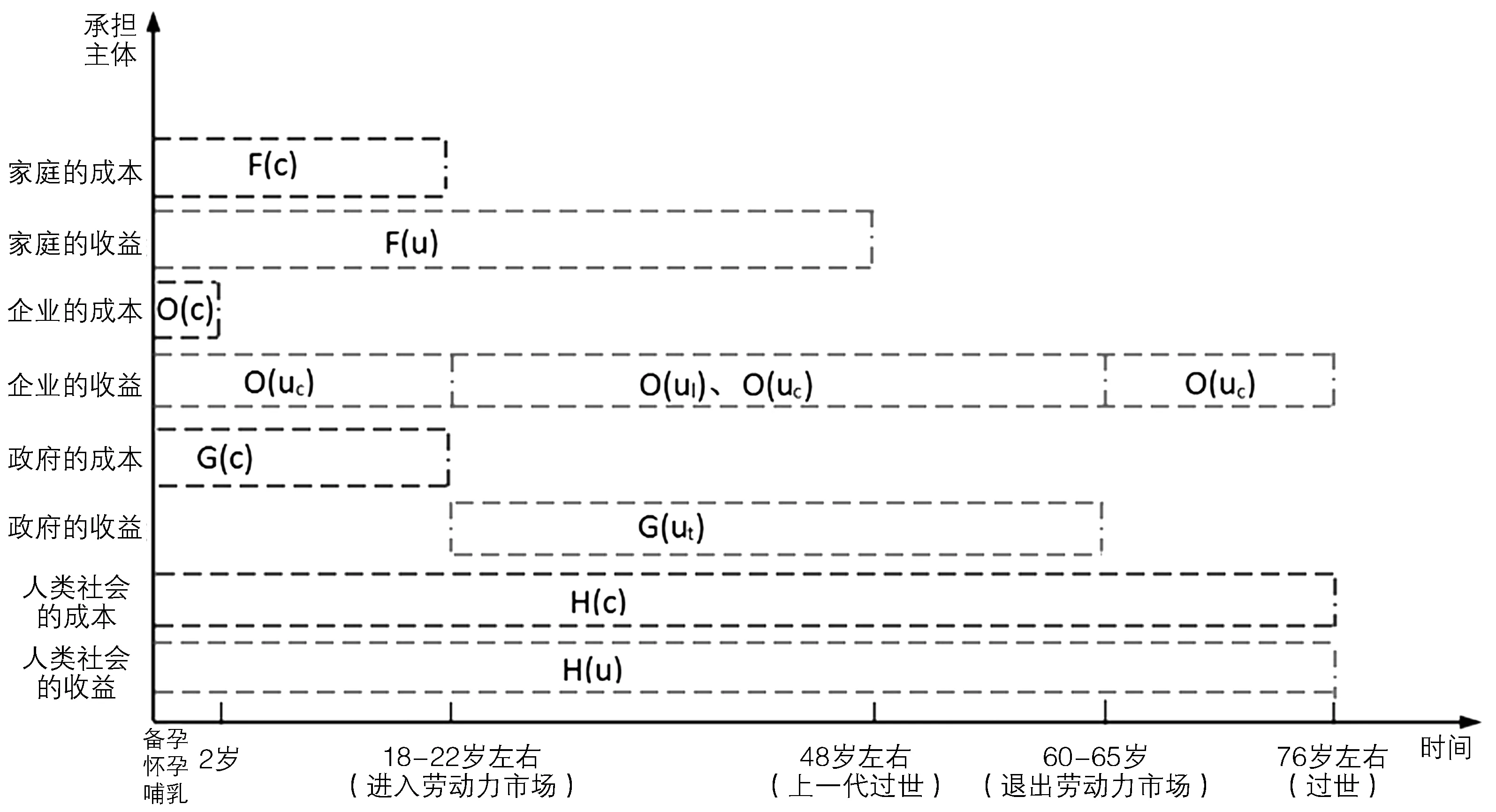

按照贝克尔的观点,对于家庭而言,孩子主要作为一种耐用消费品(由孩子带来的人生经历、精神享受以及对传统和责任完成感[注]贝克尔(1986)提出,父母的利他性和责任心会影响他们对于孩子效用的评价。不管是在什么样的社会中,父母对于孩子的抚养都因为本性和传统以及社会规范的驱使带上很强的利他性,而这种利他性的完成给心理上带来的圆满感和在社会中获得的认可感实际上可以作为父母从抚养子女中获得的效用,在这里称之为责任完成感。因为一旦他们的行为不符合本性和道德,不仅心灵上会自责还会遭到社会的谴责。等)和投资产品(作为劳动力、养儿防老等)产生种种效用,表示为F(u)。生育的成本从备孕、怀孕、生育,一直持续到孩子成年。虽然在我国抚养孩子还有很多其他成本,比如男性成年后父母为其买房、支付彩礼等,但为了分析的方便,我们对于家庭生育成本的计算在孩子进入劳动力市场后终止,这些成本表示为F(c)。

对于企业而言,生育带来的收益主要为企业提供了生产要素中最为重要的劳动力要素,以及由此产生的消费群体。所以,生育给企业带来的收益包括劳动收益和消费收益,分别表示为O(ul)、O(uc)。而企业也要为生育付出一定的成本,包括缴纳生育保险费,职工产假、产妇劳动禁忌等造成的效率损失等等,表示为O(c)[注]当然,不少企业家会做生育方面的一些慈善,间接分担一些生育成本,但规模有限故不做讨论。。

对于国家而言,生育带来的收益主要是成年后劳动力创造的税收收入,表示为G(ut)。 国家为生育付出的直接成本主要是新生劳动力培养费用。结合当下的实际,国家付出的生育成本应该从育龄妇女婚检产检等开始,一直持续到孩子进入劳动力市场产生的各种费用,包括医疗、教育、信息服务等一切成本,表示为G(c)。

生育对于人类社会是如此的重要,以至于我们无法仅仅在家庭、企业和国家层面上讨论其成本和收益。因此,有必要关注生育对于整个人类社会的成本和收益。对于人类社会而言,生育最重要的功能就是提供了基因延续和社会意义构建。试想人类不再繁育后代,这不仅意味着基因物种的消失,还意味着关于人类社会相关的一切社会意义的消失,包括灿烂的文明,一切人类情感等,这种效用表示为H(u)。当然生育还会消耗有限的自然和社会资源,人口过量还会导致社会福利的下降,由此带来资源成本,表示为H(r)。[注]这里要注意和下文一段使用的“社会成本”区分开来,这里指的是大成本概念,即不止于讨论一个国家内部的社会,而是讨论人类总体社会。正如许多中国学者关心的,人口超过资源承载力带来的福利下降、社会问题频发是生育带来的超载成本,表示为H(o)。这种额外成本难以确定和测量,因此不做过多讨论。

这一系列的成本和收益构成并非一目了然。为了更加简单明了地了解生育成本和收益的构成,我们假设人均寿命为76.1岁[注]世界卫生组织2016年5月19日在日内瓦发布的《2016世界卫生统计》报告显示, 2015年中国的人均寿命为76.1岁。,人们生育的平均生育年龄为27.7岁[注]不同组织和机构对我国平均生育年龄的调查结果差异较大,这里以张银锋等人2016计算出的2012年的数据为参考,即(初育年龄)25.78+(再育年龄)29.61/2=27.7岁。,则两代人重合的时间段大约为48年左右。生育行为及其后续产品(孩子)产生的效益和成本贯穿在整个社会进程中,如图1所示。

图1 生育成本和收益在时间序列上的结构

图1为在正常人口条件下,家庭、企业以及国家为生育付出的成本和获得的收益的分布结构,其中的很多成本和收益无法直接计算,特别是生育的收益,其对于每个个人、家庭和组织而言都极其重要且无法准确度量,因此这里重点考虑生育成本的分担情况。其中,家庭对生育付出的成本主要集中在子女进入劳动力市场之前,以及备孕和怀孕期间。在这期间,父母双方从准备怀孕到孕期需要花费大量时间和金钱成本,对女性而言,在怀孕期间和分娩时都会产生的生理上不便和巨大的疼痛,甚至女性的月经来潮也是生育功能的某种代价。怀孕还会致使女性工作承担能力下降或者不得不离开岗位。当代的社会相比以前最大的区别是人们对于孩子接受的教育水平和享受的生活层次都有更高的要求,因此,随着孩子的成长,家长们不得不准备一些“基金”来为孩子更好更健康的成长买单,很多女性甚至为此放弃自我发展的机会转而全心关注孩子的成长,父母在子女成长上付出的情感成本更是不可估量。总的来说,家庭负担的生育成本包括直接成本和机会成本。直接成本主要由经济成本和其他直接成本构成。经济成本主要包括从生育到孩子成人的抚养费用、教育费用、医疗费用及其他支出;其他直接成本指生理成本、精神成本等。而机会成本主要是指因新增加一个孩子而失去的获得更多工资、发展机会、时间和享受水平的损失等。

在中国当前境况下,家庭承担了最大量最多元的生育成本是毋容置疑的。单就基本的经济成本而言,王志章等人测算了广州、重庆、武汉、南昌、潍坊和玉溪生育二孩的基本成本,测算结果显示广州、重庆和武汉三地生育二孩的经济成本超过了70万元,相抵较低的玉溪也超过30万元。[22]以教育为例,家庭在学校教育上的直接开支不容小觑(见表1),即使九年义务教育减轻了家庭的学费负担,但是家庭在各阶段支出的教育成本依然很高,最高的广州超过了25万元,最低的玉溪也超过了10万元。

表1 2015年样本城市生育“二孩”花费的教育成本

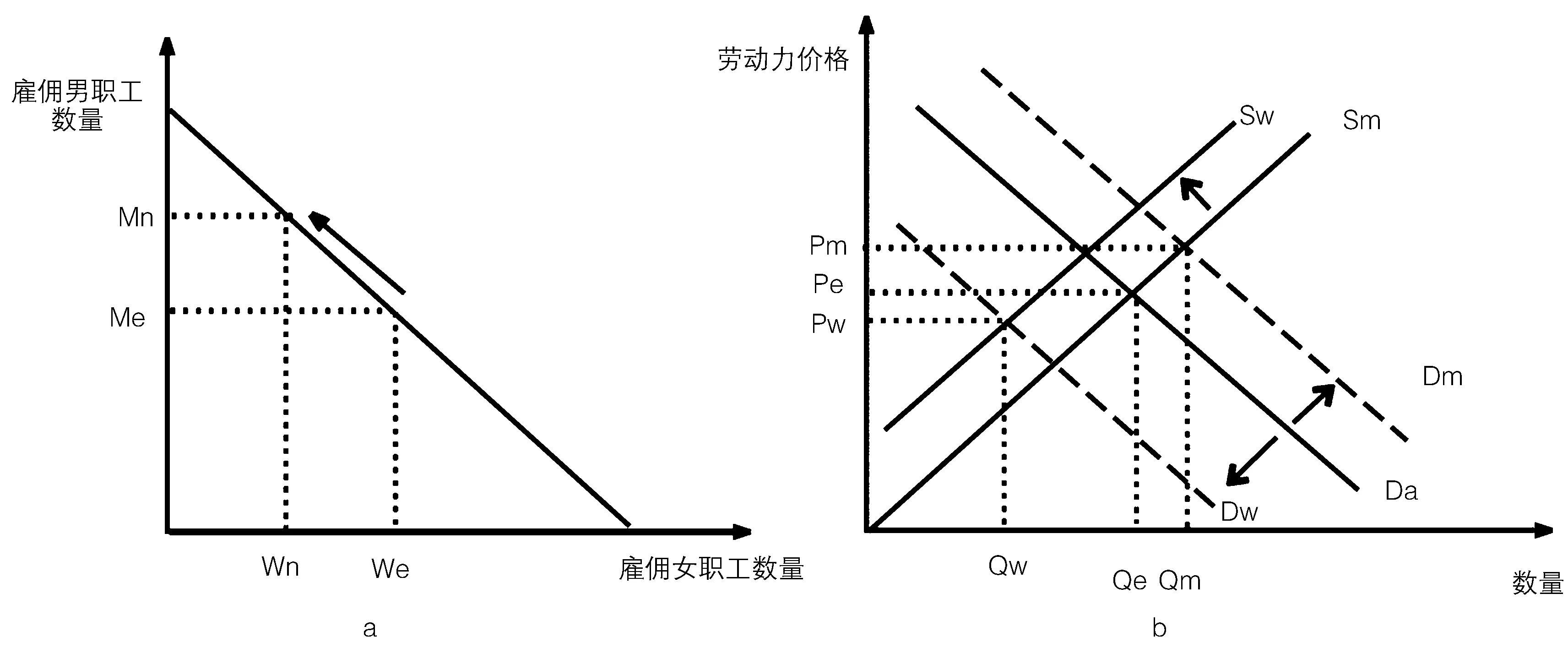

相应地,国家为培养生新生劳动力支付的教育费用,即生均国家财政性教育经费仍然较少(见表2)。从1997年~2016年这20年的数据来看,国家教育支出总体上呈现增长态势。假设一个学生从1997年开始接受教育,那么到2016年他能够得到的生均教育费用总和接近10万元,但比较家庭在各个教育阶段产生的开支而言,政府的财政性教育支出仅仅只能弥补其中的很小一部分。由此可见即使在教育这一最容易通过经济补偿降低生育成本的领域,家庭的负担也没得到太多缓解,更不说其他间接成本的降低了。

表2 1997-2016年间的生均国家财政性教育经费

相对于家庭在生育上产生的成本,家庭从生育中获得的收益却有下降趋势,主要体现在生育的养老效益上。随着社会保障制度的完善和现代社会年轻人的生活压力增大,子女给父母带来的收益,特别是经济收益在逐渐降低,这注定会造成生育意愿的下降。刘一伟(2017)通过实证分析证实了这一关系,社会养老保险不仅显著降低了居民选择生育的概率,而且还降低了居民生育子女的数量。[23]

一般情况下,人的一生大多数时间都是在劳动力市场上度过的,人们接受教育、增强体质也是为了更好地进入劳动力市场。劳动力是生产发展的源泉,除了创造劳动产品产生劳动效益,劳动力还给社会提供了最为强大的消费力量从而让市场经济能够良性运转。在古代,一个家庭的劳动力或许只能够提供一个家庭的生存所需,但在今天,一个劳动者经手的商品或者技术可以惠及非常多的人群。劳动者是政府税收创造者,让国家能够运转,因而劳动力还具有税收效益。总体而言,生育成本的大头被家庭承担了,收益则被企业和政府分取了,因此生育的收益对家庭而言存在明显的外溢性。对于人类社会而言,生育成本和收益中尤其值得注意的是两者之间的平衡。人类通过代际繁衍完成了对人类社会意义的基本建构,人类代际繁衍既是社会行为也是自然行为,要严重依赖自然。人类的存在必然会产生对自然和社会资源的消耗。要实现既完成社会意义的构建又不破坏和大自然之间的平衡这个目标,人们只能在生育的成本和收益之间求得平衡。我国人口基数较大,因此我国人口政策从总体上是控制生育追求人与自然的平衡的。不过求得这种平衡也依然需要尊重和承认家庭在生育过程中的巨大牺牲和成本付出。

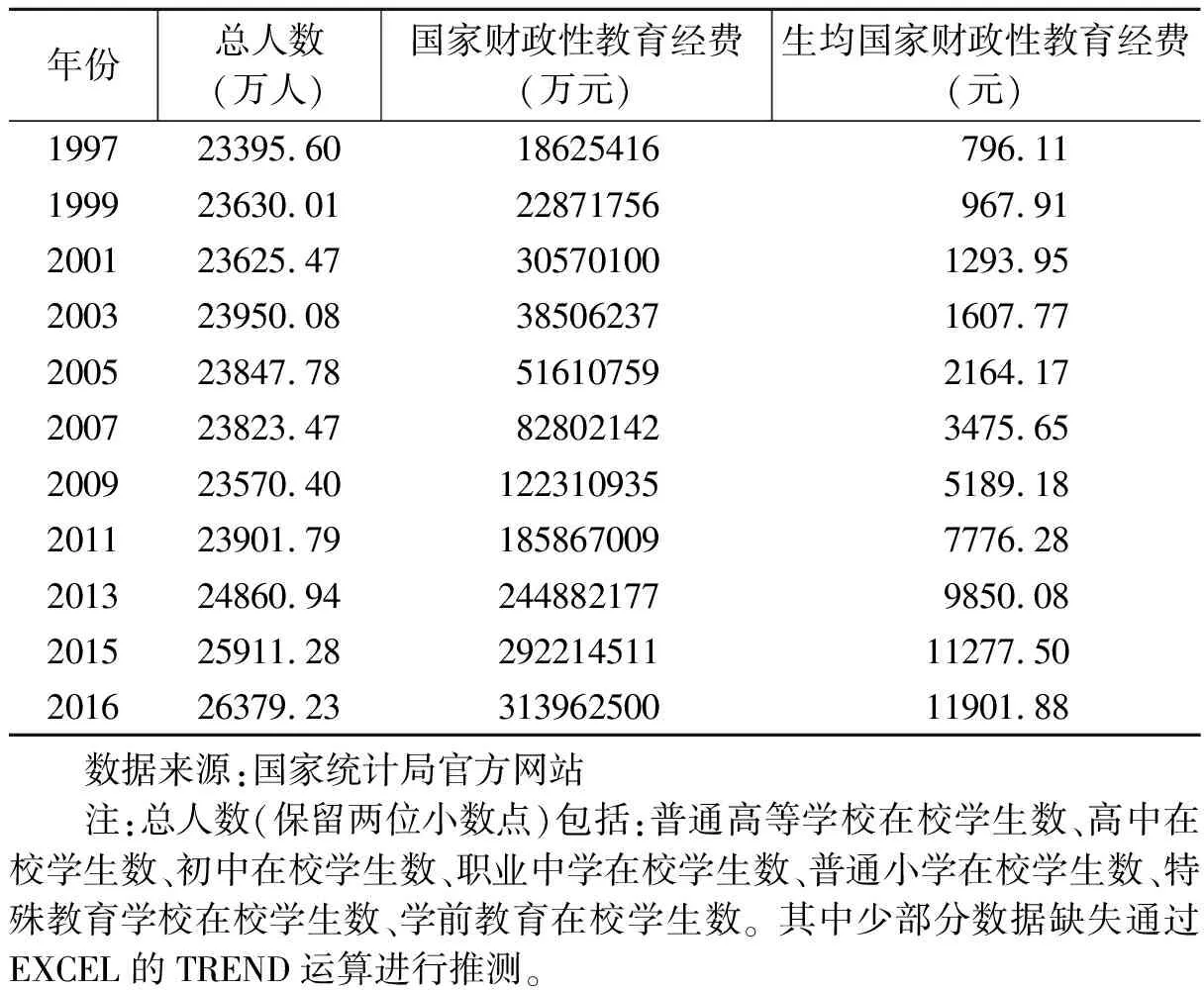

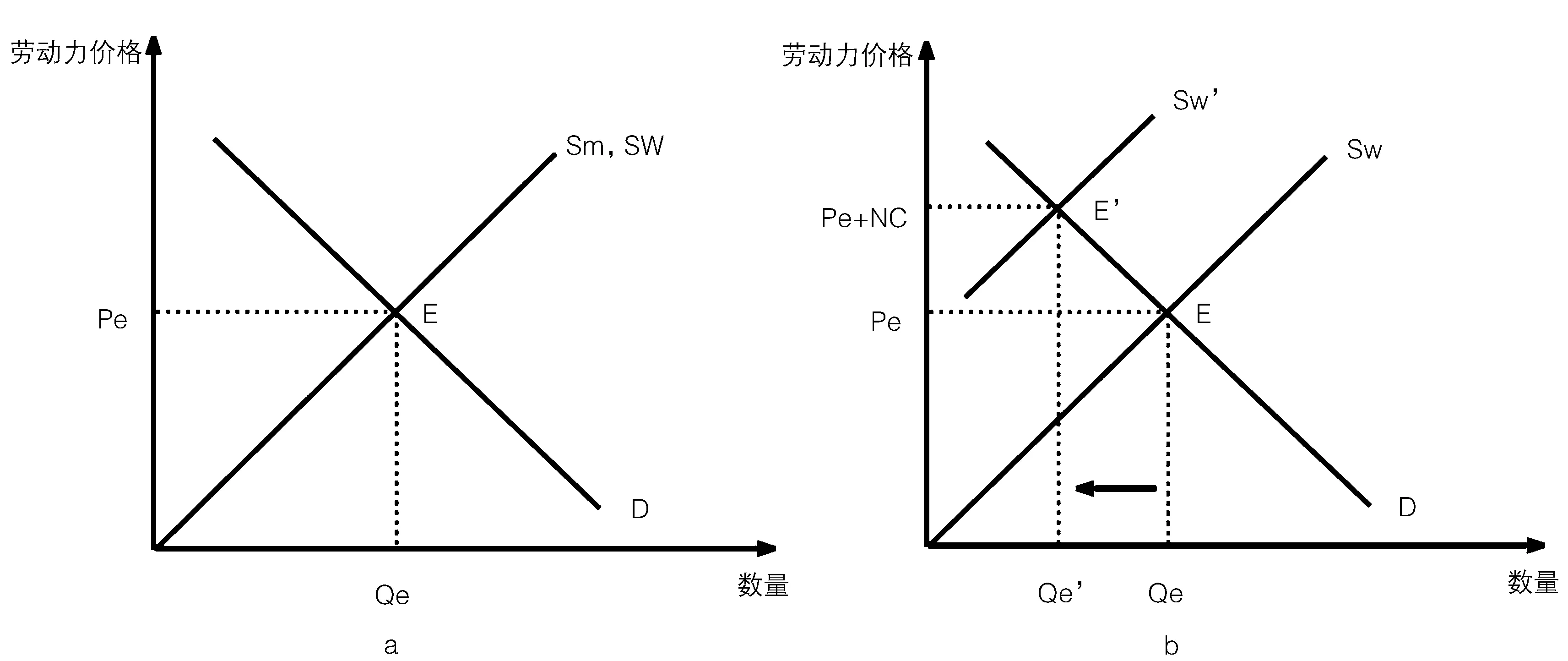

2.2 生育成本和收益在企业之间的非均衡状态

企业作为盈利性机构会有天然的冲动去规避额外的成本,但因政策强制措施、行业性质以及劳动力的自然结构,企业最终也承担了一定的生育成本,并在企业之间产生非均衡状态。对企业而言,分担社会生育成本主要是通过为职工缴纳生育保险和直接雇佣女职工两条途径实现的。女性生育孩子无疑会对工作造成影响,增加企业成本。生育对于女性工作的影响主要是在怀孕到孩子一岁左右,在这期间对于单位聘用育龄女性职工[注]为了便于后文分析,2.2和2.3提到的女性劳动力、女性、女性职工如非说明均特指“育龄女性”。带来的成本主要有两类,一类是由女性职工生育行为直接产生的成本,包括缴纳生育保险金或未参加生育保险由单位付出的工资(Wcs)[注]依据2012 年《女职工劳动保护特别规定》第8 条,女职工产假期间的生育津贴,对已经参加生育保险的,按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付;对未参加生育保险的,按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。女职工生育或者流产的医疗费用,按照生育保险规定的项目和标准,对已经参加生育保险的,由生育保险基金支付;对未参加生育保险的,由用人单位支付。,产假时间(Wct)[注]依据2012 年《女职工劳动保护特别规定》第7 条,女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天;难产的,增加产假15天;生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。,哺乳及身体检查需要计入的劳动时间、不可加班等禁忌(Wcf)[注]依据2012 年《女职工劳动保护特别规定》第6条 女职工在孕期不能适应原劳动的,用人单位应当根据医疗机构的证明,予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,所需时间计入劳动时间。第9条 对哺乳未满1周岁婴儿的女职工,用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动。用人单位应当在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排1小时哺乳时间;女职工生育多胞胎的,每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间。,由于工作中断和调整带来的效率损失(Wce)等。第二类成本是单位给生育女性职工提供的其他福利设施(Wcw)[注]如孕妇休息室、哺乳室等。。同时,企业也需要为男性支付家庭生育成本,主要是缴纳生育保险(Mcs)。此外,男性因家庭生育给企业带来的成本为还有护理假时间的成本(Mct)和由此产生的效率损失(Mce),当然,Mct 假设一个市场中只有三个主体,即企业、同等数量的育龄男性和女性。企业的其他的成本既定且合法合规缴纳生育保险,在企业中男性女性给出的劳动无差异(此种情况下同工同酬,且Mcs=Wcs)[注]《生育保险办法(征求意见稿)》第六条,用人单位按照本单位职工工资总额的一定比例缴纳生育保险费……。由此在无差异劳动的时候发给无差异工资同时缴费额度也是无差异的。,被录取的概率均为1/2,人力资源供给市场是高度竞争的。作为理性经济人,企业追求最大的生产者剩余,在价格既定的情况下控制成本才能产生更多剩余。因此,单位在同等情况下聘用女性的净成本为: NC=Wcs+Wct+Wcf+Wce+Wcw-(Mcs+Mct+Mce) (Wcs=Mcs) =Wct+Wcf+Wce+Wcw-(Mct+Mce) 又由于: Mct (1) Mce (2) 假设(1)不等式两者差的绝对值为α;(2)不等式的差为β,则雇佣育龄女性的净成本为: NC=α+β+Wcf+Wcw 在劳动力供给市场,育龄女性的雇佣净成本实际增加了雇佣女性劳动力的价格。如图2所示,在原始状态下,男性和女性的劳动无差异并和企业的需求形成一个均衡点E(Qe,Pe)。但是由于生育带来的女性劳动力净成本NC的影响,实际上导致了相同情况下实际女性劳动力价格更高的情况。如图3,女性生育带来的净成本NC实际上提高了女性劳动力价格,导致雇佣女性的成本上升,女性劳动力需求下降,形成新的均衡点E’(Qe’,Pe+NC)。男性和女性劳动力之间的替代关系和企业的逐利性导致企业为了降低生产成本减少对女性的雇佣。但由于市场上的劳动力始终是有限的,雇佣女性是不可避免的。由于一些行业性质的要求,女性劳动力甚至比男性更有优势,使得女性劳动力的分布在不同的企业之间存在较大差距。雇佣女性的企业实际上承担了更多的生育成本,虽然这一成本可以通过女性劳动力价格进行一定的补偿,但许多隐形成本仍无法规避,这促成了企业之间生育成本分担的非均衡状态。 张同全、张亚军(2017)通过实证数据研究发现企业人工成本在全面二孩政策对女性就业的影响中起着显著中介作用[24],本文从经济学理论模型上证实了这种中介作用很大程度上由NC决定。从导致女性成为次优选择的NC来看,其中很大一部分是企业执行保护女性生育的政策性规定带来的成本,比如哺乳及身体检查需要计入劳动时间、不可加班等禁忌等。这里并非是说这些保护女性的政策性规定是错误的,而是说这些规定目的原本是为了保护女性但实际上却因市场的理性选择而形成了新的伤害。诚如上所言,企业也是社会生育的受益主体,因此要求企业为生育成本买单理所应当,只是要求企业分担生育成本方式需要加以更多地考量,起码要达到两个要求。第一,不继续增加女性的生育成本,特别是机会成本,即因为生育和歧视女性导致的发展机会的丧失。第二,即使没有保护女性生育权益的政策规定,仍不可否认女性职工生育还是会给企业带来成本,因此,保护女性生育权益的政策目标应该是减少企业雇佣育龄女性的成本,而不是增加企业雇佣育龄女性的成本。这样,一方面有助于减少对女性的职业歧视,另一方面也让企业之间对社会生育成本分担趋于公平。同时,减少市场选择带来的这种差距还助于减少生育性别歧视,改善重男轻女问题。 图2 原始状态下的劳动力供需均衡点(a)和NC影响下的均衡点变化(b) 生育和女性天然的联系导致了女性和男性在生育成本的分担上也存在着非均衡状态,而且这种状态受到劳动力市场的影响。如图3(a),由于男性劳动力和女性劳动力存在替代关系,在劳动力生产可能性边界上,当育龄女性雇佣成本上升,企业会选择更多男性劳动力,从而增加了男性劳动的稀缺性,推高男性劳动力价格,直至价格提高到和雇佣女性的价格相等时达到均衡点E’(Wn,Mn)。如图2(a)所示,由于女性劳动力生育净成本NC的存在,女性劳动力雇佣成本(价格)上升,但在替代作用的叠加下,企业会选择用男性劳动力替代女性劳动力,导致女性劳动力需求下降(需求曲线向左移动到Dw)。由于替代效应导致的女性劳动力挤出,一些女性会选择退出劳动力市场,使女性劳动力供给曲线向左移动(移动到Sw),形成新的均衡点W(Qw,Pw)。同时,男性劳动力的需求上升导致企业对男性的需求曲线向右移动,由于男性供给是一定的,因此供给曲线短期内无法移动,[注]长期内由于市场对男性更青睐,家庭会通过生育男性来满足市场供给,不过这个需要进一步验证。形成新均衡点M(Qm,Pm),如图3(b)所示。由此可以得出三条结论:一是生育通过其带来的成本影响劳动力需求市场;二是生育成本是导致企业不选择女性劳动力的原因之一;三是生育成本间接推高了男性劳动力的价格,女性劳动力需求的下降让许多女性回归家庭。 图3 劳动力替代模型(a)和替代效应下的女性劳动力挤出(b) 在我国全面实行二孩政策的背景下,女性生育成本沉重成为阻碍二孩的重要原因,也让女性的职业道路阻碍重重。据新华网统计,在全面实施二孩政策后,二孩或二孩以上生育率是明显提升了。不过随之而来的是生二孩女职工屡遭辞退,部分单位甚至不惜代价为的就是逃避雇佣女性职工产生的高昂生育成本。企业逃避生育成本,将生育成本转嫁给了家庭,特别是女性。目前的生育保险政策虽然出发点很好,但实际的效果却是加速了生育成本回流到家庭中,并且导致男性和女性劳动力价格的畸形。由于部分家庭不再愿意生育,人口再生产的成本最终大都流入了那些选择生育的家庭中,由此导致生育成本和收益在家庭之间呈现非均衡状态,这无疑让选择生育的家庭负担沉重。 政府是协调全社会利益提供公共产品的重要主体,是保证资源和人口能够协调发展,保证基因延续和社会意义构建的重要组织。因此,政府有责任优化生育政策,打破生育成本分担的非均衡状态,促进生育成本和收益的均衡;有义务改善家庭和女性的生育成本负担,避免让为人口再生产做出贡献的家庭受到不公正的对待,并最终实现全社会更加合理的人口代际更替水平,减轻老龄化的负担和压力。 现实生活并不是总能满足模型的假设前提。男性劳动力因其生理上的原因在某些行业的确比女性有优势,劳动力价格也比女性高。同样,行业也并非无差别的,有的行业更青睐女性。但是,从总体上看,无论是国家和社会,还是企业和家庭,在生育的收益和成本分担方面都是不对称的。在家庭和社会之间,家庭承担了较多的生育成本;在企业之间,雇佣女性职工的企业分担了较多的生育成本;在家庭之间,选择生育的家庭比不生育的家庭分担了较多的社会生育成本。在家庭内部,女性承担了较多的生育成本,女性也因为承担了较多的生育成本而受到了就业歧视,职业发展空间也受到了压抑。这种成本与收益的不对称,成本分担的不均衡是造成社会不公平的重要因素之一。因此,我们要走出割裂生育成本和生育收益的认识误区,克服片面强调生育成本的逻辑,制定更加公平合理的生育成本分担政策,实现生育共赢。 (1)要改革生育保险及其配套政策,优化企业的生育成本分担机制。一方面,要将企业直接承担生育成本转变为间接承担,即政府通过税收和转移支付的方式,直接补贴生育的家庭,减少企业因雇佣育龄女性带来的过高成本,实现企业之间对社会生育成本的公平分担。另一方面,要鼓励企业雇佣女性劳动力,减少育龄女性职业歧视。为企业雇佣育龄女性提供直接补贴或税收等方面的优惠政策,这种优惠力度需要能够抵消妇女生育给企业带来的非政策性成本。 (2)国家应加大对培养未来高素质劳动力的投入,减轻家庭分担生育成本的压力。一是增加义务教育年限,加大对教育的补贴,减轻家庭生育成本中的教育成本,同时促进人口素质的提升。二是加强儿童和妇产科医院的建设,完善相关医疗费用和生育保健的补贴,加强婚检产检力度,提升新生儿的身体素质,藉此减轻家庭生育成本负担。 (3)在避免产生新的生育歧视情况下,继续推广和适当延长男性育儿护理假,并给男性育儿护理假从国家法律层面予以保障。目前国内各个省份的男性育儿护理假的长短不一,从7天到30天不等。但由不少用人单位借用各种理由,让男性育儿护理假缩水。因此,需要制定一些适当的标准和法律保障措施来保障男性的生育权,这也能使家庭生育成本分担变得更加合理。 总之,人口再生产是一件关乎全社会的事情,在这一问题上不仅需要考量生育带来的成本还要考虑其带来的收益,防止生育问题上的“公地悲剧”。在生育成本的分担上更是要注重分担的公平性和合理性,以及分担方式的可持续性。在价值上要更加追求人的全面发展,追求人和人、人和社会、人和自然的和谐均衡。2.3 生育成本和收益在家庭之间和家庭之中的非均衡状态

3 政策建议