中国社工本科毕业生的就业状况研究

[摘要]鉴于以往关于中国社工本科毕业生就业状况的研究缺乏全国代表性样本和多时点数据,本文采用二手资料分析的方法,以各大学所发布的《毕业生就业质量报告》为基础,对2015-2017年中国社工本科毕业生的就业状况进行了研究。結果发现,虽然该专业毕业生的就业率在2015和2016年(略)低于其他专业的毕业生,2017年略高于其他专业的毕业生,但独立样本的t检验结果表明,二者并不存在显著的差异(p>0.05)。这证伪了某些研究者所提出的“社工本科毕业生就业率更差”的结论,也表明了单一样本研究所存在的局限性。此外,本文还发现,社工本科毕业生的就业率及其排名存在巨大的校际差异,且该专业就业率的稳定性较弱。

[关 键 词]社会工作本科毕业生 就业率 二手资料分析法 多时间点数据

[基金项目]本文得到2013年度上海市教育科学研究市级项目的资助(B13015)。

[作者简介]曾守锤(1974- ),男,江西吉安人,华东理工大学社会工作系教授,博士生导师,研究方向:中国社会工作职业化与专业化、社会工作教育。

[中图分类号] C916 [文献标识码]A [文章编号]1008-7672(2019)06-0019-09

一、 引言

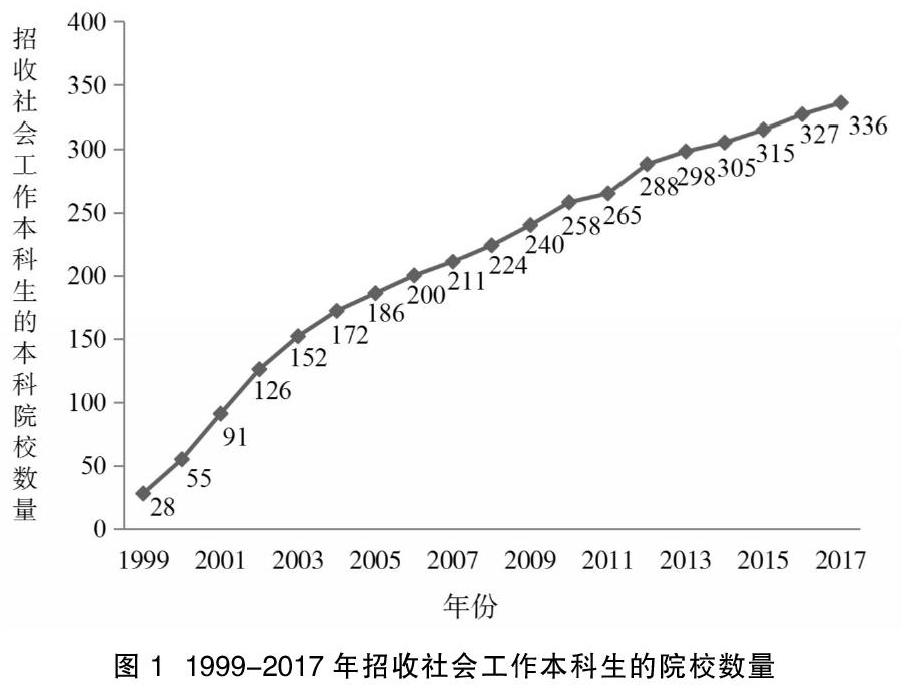

中国社会工作本科教育在近年来取得了飞速的发展。这体现在两个方面:第一,从招收社工本科生的院校的数量增长来看,1999年只有28所高校招收社工本科生,在经历了长达18年加速的曲线型增长后,这一数字变成了336所,后者是前者的12倍。其具体发展历程如图1所示。第二,从每年社工本科毕业生的数量增长来看,中国社工本科生的培养规模也变得非常庞大了。根据中国社工专业的平均招生规模,?譺?訛可以做一个粗略的推算,1999年大概只有0.16万人进入社工本科专业就读,但到2017年时,这一数字大约是1.9万。?譻?訛

这种飞速的发展自然引发了一个有趣的问题:该专业培养的毕业生能顺利找到工作吗?他们都去哪儿了?第一个问题指涉的是社工本科毕业生的就业状况或就业率,第二个问题关系到中国社工本科毕业生就业的专业对口率问题。关于中国社工本科毕业生就业的低专业对口率问题,学界已经开展了大量的研究。本文主要关注的是第一个问题,即社工本科毕业生的就业状况或就业率问题。

在中国,大学毕业生的就业问题一直是一个重要的问题,不仅受到社会各界的高度关注,也成为学界的一个重要的专门研究领域。在这一点上,社工本科毕业生的就业问题同样如此。事实上,尽管关于社工本科毕业生的就业状况存在相互矛盾的表述和观点,?譹?訛但不容否认的是,社会上和学界中均散布着“社工本科生毕业生就业困难,难以找到工作”的论述、观点或数据。比如,有研究者注意到,近年来复旦大学社工本科毕业生的就业率在全校排名倒数第四,青岛大学社工本科毕业生的就业率在全校排名倒数第五(在68个专业中排名第64位)。?譺?訛再比如,有研究者指出,其所在学校的社工本科四届毕业生的一次性就业率在全校各专业中始终较低。?譻?訛似乎与此相印证的是,作为地方教育主管部门,上海市教委在 2012-2014 年连续3年将社工本科专业列为“预警专业”,其中的一个重要原因是,该专业的就业状况不理想(签约率偏低)。?譼?訛

这些数据或观点在一定程度上表明了社会各界对社工本科毕业生就业率状况的担忧。在对现有研究做进一步的深入搜索和分析之后,可以发现,学界和媒体要么没有给出精确的关于社工本科毕业生的就业状况或就业率的描述,?譽?訛要么仅仅只是基于个案式的数据来做出推断——这在方法论上存在着严重的不足。?譾?訛此外,大部分研究或报告既没有关注多时间点下社工本科毕业生的就业状况,也没有注意到社工本科毕业生的就业状况可能存在的巨大的校际差异。

基于以上分析,本文尝试以各高校发布的《毕业生就业质量年度报告》为数据来源,试图对2015—2017年中国社会工作本科毕业生的总体就业状况及其跨年度的稳定性、校际差异及其相关影响因素做深入系统的分析,以此描绘出中国社工本科毕业生就业状况的总体图景及其动态变化。

二、 研究方法

(一) 数据来源和分析方法

本研究的数据源自各高校发布的《毕业生就业质量年度报告》(以下简称《报告》)。

根据《国务院办公厅关于做好2013年全国普通高等学校毕业生就业工作的通知》(以下简称《通知》)要求,从2013年起,各高校应编制和发布《报告》,以全面反映高校毕业生就业工作实际,完善就业状况反馈机制,及时回应社会关切、接受社会监督,建立健全高校毕业生就业工作评价体系。?譹?訛根据这一规定,“教育部直属高校应在2014年2月底前、其他部门所属高校和地方所属本科高校应在2014年底前、高职院校应在2015年底前完成本校首次毕业生就业质量年度报告编制发布工作,此后高校应在每年年底前发布当年就业质量年度报告”。因此,我们可以将该《通知》视为中国教育主管部门对各高校的行政性命令。

《通知》还规定,《报告》应包括毕业生就业的基本情况、主要特点、相关分析、发展趋势以及对教育教学的反馈等五个模块。本文的数据主要取自“毕业生就业的基本情况”模块,主要是各专业的就业率信息(含当年毕业生人数、待就业人数等)。

数据的具体收集程序如下:研究者在2016-2018年根据手头的“中国社工本科院校名录”,?譺?訛登录全国大学生就业公共服务立体化平台(新职业,https://www.ncss.org.cn)、各省高校毕业生就业公共服务平台、各招收社工本科生的高校官网查找并下载《报告》。根据下载到的《报告》,手动提取社工本科毕业生的数量、就业率、就业率排名等数字,同时提取其他专业(非社工专业)毕业生的对应信息。

所有的数据统计和分析工作均采用SPSS21.0和EXCEL完成。

(二) 研究对象

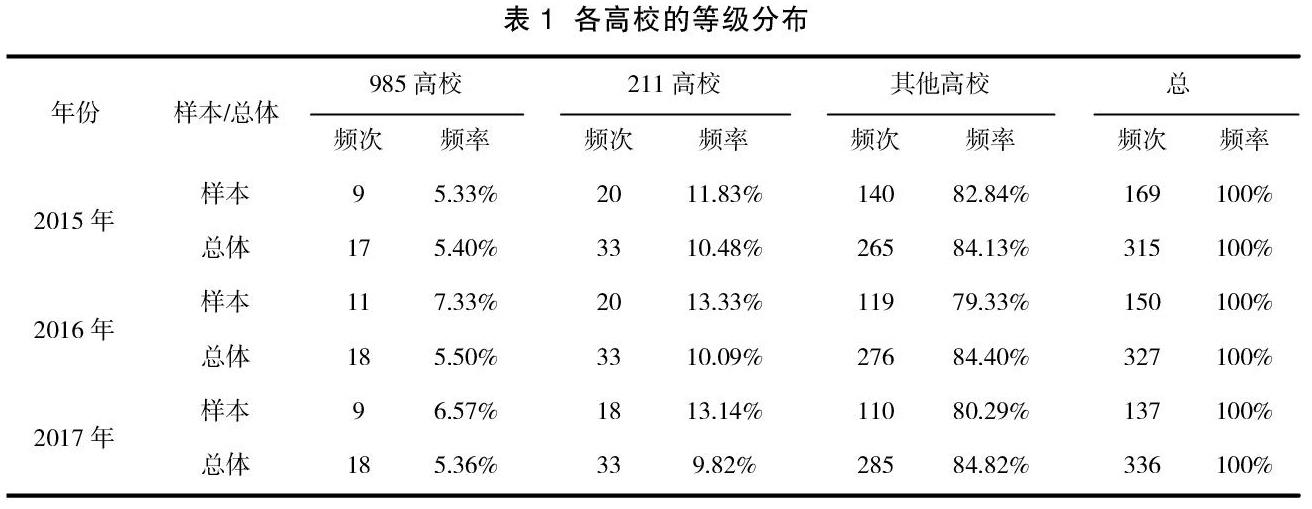

本研究的对象为公布了有效就业率数据的高校。尽管教育部办公厅要求各高校“应在每年年底前发布当年就业质量年度报告”,但有些高校并没有遵照执行这一指令,因此无法获得其《报告》。本研究总共下载到741份《报告》(2015-2017年)。由于有些高校所发布的《报告》并没有公布详细的各专业毕业生的就业率,因此,这些高校也被视为无效样本被剔除(n=285,38.46%)。最后,本研究中的有效样本容量为456。其中,2015年169所高校,2016年150所高校,2017年137所高校。如表1所示。

经统计,在有效样本中,社工本科生毕业生人数为,2015年6703人(其中:985高校159人,211高校653人,其他高校5891人),2016年6705人(其中,985高校196人,211高校768人,其他高校5741人),2017年5626人(其中:985高校215人,211高校597人,其他高校4 814人);其他专业毕业生人数为,2015年746 238人(其中:985高校46 393人,211高校108 428人,其他高校591 417人),2016年701 201人(其中:985高校63 840人,211高校104 112人,其他高校533 249人),2017年655 639人(其中:985高校54 988人,211高校98 629人,其他高校502 022人)。

为检验样本与总体数据是否匹配,将2015-2017年样本与相应年份总体中学校等级的分布进行分布差异的显著性检验。结果发现,2015年(?字2=0.21)、2016年(?字2=1.86)和2017年(?字2=1.48)样本高校等级的分布与总体中高校等级的分布均不存在显著的差异(p>0.05)。这表明,本文所选取的2015-2017年样本均与总体高度符合,并不存在明显的数据偏差。

三、 研究结果

(一) 社工本科毕业生的就业状况

1. 社工本科毕业生的就业率

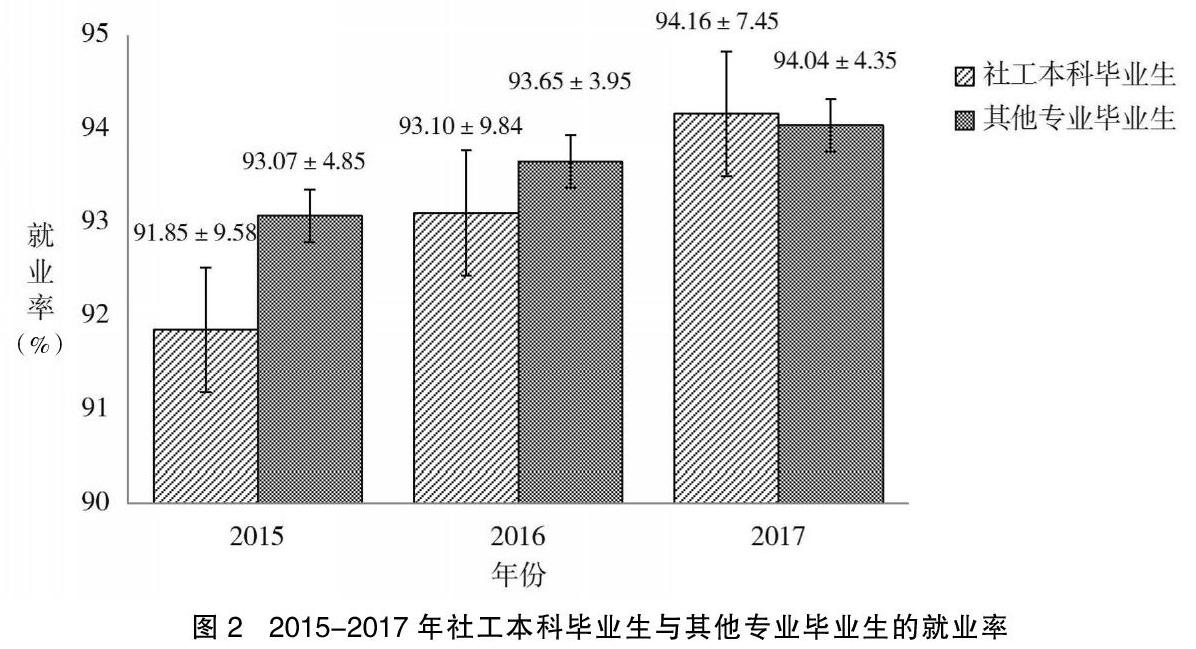

描述性统计结果表明,社工本科毕业生2015年的就业率为91.85%(SD=9.58),2016年为93.10%(SD=9.84),2017年为94.16%(SD=7.45)。与此对应的是,其他专业毕业生2015年的就业率为93.07%(SD=4.85),2016年为93.65%(SD=3.95),2017年为94.04%(SD=4.35)。其直观比较如图2所示。

为检验社工本科毕业生就业率是否明显低/高于其他专业毕业生的就业率,进行独立样本的t检验(单尾)。结果发现,虽然2015年(t=1.47)和2016年(t=0.62)社工本科毕业生的就业率均(略)低于其他专业毕业生,但差异并不显著(p>0.05)。同时,虽然2017年社工本科毕业生的就业率略高于其他专业毕业生,但差异也不显著(t=0.17,p>0.05)。

需要指出的是,2015-2017年社工本科畢业生就业率的标准差均大大地高于其他专业毕业生。具体而言,除了2017年二者的比值小于2之外(7.45/4.35),2015年(9.58/4.85)和2016年(9.84/3.95)二者的比值均大于2。这表明,社工本科毕业生的就业率在各高校之间的差异远远超过其他专业毕业生就业率的校际差异。

2. 社工本科毕业生就业率的排名

为解决由于不同高校专业数量不同而导致的就业率排名无法进行直接比较的问题,本文采用以下公式将社工专业和其他专业的就业率排名进行了百名内的换算(换算成可直接比较的就业率百名内的排名):就业率百名内的排名=■。

在此基础上,对社工本科毕业生就业率百名内的排名进行分类:“Ⅰ”代表排名为前20%的高校,“Ⅱ”代表排名为21%-50%的高校,“Ⅲ”代表排名为51%-80%的高校,“Ⅳ”代表排名为81%-100%的高校。各类高校的频次、频率和累积百分比(累积频率)如表2所示。?譹?訛

由表2可知,总体而言,2015-2017年社工本科毕业生就业率排名为前20%、51%-80%和81%-100%的高校较多,排名为21%-50%的高校相对较少。

为了更直观地呈现各年的分布情况及其变化,根据表2的数据制作了图3。

结合表2和图3,可以清晰地看出,在2015-2017年间,尽管各类高校所占的比例前后发生了一些变化,但总体而言,各类高校的比例分布并不均匀,也不符合正态的分布形态(Kolmogorov-Smirnov检验,p<0.05)。这表明,各高校社工本科毕业生的就业率排名存在较大的差异。

(二) 社工本科毕业生就业率的稳定性:基于学校水平的分析

为考察社工本科毕业生就业率在学校水平上的稳定性,分别求取2015-2016年、2016-2017年和2015-2017年社工本科毕业生就业率的皮尔逊相关系数。

结果显示,尽管所有的相关系数均达到了显著性水平,但相关系数并不大,表明各高校的社工本科毕业生就业率的稳定性并不高。具体而言,r2015-2016=0.68(n=116,p<0.01),r2016-2017=0.26(n=103,p<0.01),r2015-2017 =0.45(n=90,p<0.01)。

为了更为直观地呈现社工本科毕业生就业率在学校水平上的巨大不稳定性,特举三所高校为例。A高校(985高校),2015年其社工本科毕业生就业率为100%,就业率实际排名和百名内排名均为第一,但2016年其就业率为86.36%,实际排名为88,百名内排名为75,到2017年时,其就业率再次为100%,重回全校第一;B高校(一般高校),2015年其社工本科毕业生就业率为96.88%,实际排名为34,百名内排名为58,2016年就业率为100%,就业率排名第一,但2017年其就业率下降为95.08%,实际排名为41,百名内排名为73。C高校(一般高校),2015和2016年其社工本科毕业生就业率均为100%,排名第一,但2017年其就业率下降为93.44%,其实际排名为48,百名内排名为98。

(三) 社工本科毕业生就业率的影响因素

一般而言,专业发展越成熟(社工专业成立的时间越长)、地区经济越发达,学校等级越高,本科生的就业率就越高。

对此,本文采用单因素方差分析(One-Way ANOVA),探索社工专业成立的时间、高校所属的行政区划、学校等级对高校社工本科毕业生的就业率的影响。结果表明,以上三个因素对社工本科毕业生就业率的影响均不显著(p>0.05)。

四、 讨论

(一) 社工本科毕业生的就业状况及其影响因素

中国社工本科毕业生的就业状况到底如何?

这是学界内外长期以来一直存在争议的一个话题。对此,有些研究者认为,社工本科毕业生并不难找到工作,绝大多數社工本科毕业生可以找到工作;但另一些研究者却认为,与其他专业的毕业生相比,社工本科毕业生更难找到工作,其就业率更低。?譹?訛

持后一种观点的研究者认为,由于社会工作专业的社会认可度低、专业发展的局限性、用人单位对社会工作专业不了解或存在误解,社会工作职业制度体系和专业培养模式不健全等因素,会增加社工本科毕业生的就业压力和困难,甚至可能使社工本科毕业生的就业“难上加难”。?譺?訛?譻?訛?譼?訛

本文基于多时点的全国性样本数据,经实证量化研究发现,社工本科毕业生的就业率并不低于其他专业的毕业生。在2015-2017年间,社工本科毕业生的就业状况甚至表现出越来越好的趋势,到2017年时,社工本科毕业生的就业率与其他专业毕业生的就业率旗鼓相当,均超过了94%。这一研究结果支持了某些研究者的观点:绝大多数社工本科毕业生是可以找到工作的,?譹?訛?譺?訛?譻?訛?譼?訛?譽?訛?譾?訛且社工本科毕业生的就业率并不比其他专业的低。这是一个定论性的结论。

但是,可能有人会说,为什么有些研究者报告社工本科毕业生的就业率在校内的排名总是靠后?

笔者认为,这一问题牵涉到的是另一个问题,即中国社工专业本科毕业生就业率存在巨大的校际差异。

本文的研究结果表明,不仅社工专业本科毕业生就业率的标准差要大大地高于其他专业毕业生,而且各高校社工本科毕业生的(校内)就业率排名存在较大的差异。所以,既可以轻易地找到社工专业本科毕业生就业率排名非常靠前的高校,也可以轻易地找到社工专业本科毕业生就业率排名非常靠后的高校(就像某些研究者所做的那样)。这就是以往的研究所存在的局限:试图基于单个高校(N=1)的情况来指代中国社工专业本科毕业生就业率的总体情况,这是方法论局限的一个体现。?譿?訛

为了回答“为什么各高校的社工专业本科毕业生就业率存在非常大的校际差异”这个问题,本文尝试探讨社工专业成立的时间、高校所属的行政区划、学校等级对高校社工本科毕业生的就业率的影响,但结果表明,这三个因素的影响不显著。由此提出了一个有待学界进一步探讨的问题:是什么导致了社工专业本科毕业生就业率在校际之间所存在的巨大差异?

对此,笔者认为,应该从各高校在就业指导与服务体系方面的差异来理解这一现象。众所周知,完善的就业指导与服务体系对促进毕业生(当然也包括社工本科毕业生)的就业过程和就业结果具有积极的影响。如果一所高校建立了包括就业宣传、教育、政策咨询、就业信息提供、就业指导、就业追踪等完善的毕业生就业指导服务体系,就能够有效提高毕业生初次就业的能力,通过培训、继续教育等方式,便可形成较强的可持续就业能力;?讀?訛?讁?訛此外,如果一所高校能够加快招生、培养与就业联动改革步伐,将针对高年级的就业“方法指导”转变为从入学新生着手的“职业生涯规划指导”,做到就业指导全程化、就业指导内容系统化、就业指导体系网络化、就业指导师资专家化,并设置符合毕业生个性化特征的专业就业指导,也同样能够提升毕业生的就业率。?輥?輮?訛最后,如果高校与企业、社会服务机构等合作,以职业需求为出发点,重视职业教育和专业技能培训,培养学生的社会适应性,也能够提高毕业生的就业成功率。?輥?輯?訛

基于以上观点,笔者认为,可能是各高校在就业指导与服务体系方面的差异导致了这些高校的社工专业本科毕业生就业率存在巨大的校际差异。这有待实证数据的检验。

(二) 各高校社工本科毕业生就业率的稳定性

2015-2017年各高校社工本科毕业生就业率并不稳定,尤其是2016-2017年的稳定性极低。这一结果表明,在2015-2017年间,就社工本科毕业生的就业率来说,既不存在所谓的就业率一直高的“明星高校”,也不存在所谓的就业率总是低的“落后高校”。

这可能反映出各高校所培养的社工本科毕业生所面对的劳动力就业市场的需求不太稳定的现实。

那么,为什么社工本科毕业生所面对的劳动力就业市场的需求会表现出不太稳定的特点呢?

笔者认为,其中的缘由可能在于绝大多数社工本科毕业生未进入社会工作行业内就业(社工本科毕业生就业的专业对口率低)。

近十年来,中国发展出了4700多家民办社会工作服务机构和450多个社会工作行业组织。?譹?訛可以说,中国社会工作职业化的发展是非常迅速的。从逻辑上来推论,中国社会工作职业化的飞速发展必将对社工本科毕业生(当然也包括其他层次的社工专业毕业生)形成持续、稳定的人才需求。因此,如果绝大部分社工本科毕业生进入社会工作行业就业的话,其就业率的稳定性应该是可预期的。但现实的情况却是,这种高稳定性并没有出现。据此推论,这可能是由于绝大多数社工本科毕业生没有进入社会工作行业所导致的。?譺?訛

那么,为什么绝大多数社工本科毕业生未进入社会工作行业内就业可能是导致各高校社工本科毕业生就业率不稳定的原因呢?

笔者认为,在大学生所面对的劳动力就业市场上,专业知识和技能是其竞争就业机会的非常重要的资本。因此,当社工本科毕业生放弃自己的专业特长,而选择进入一些无专业知识和技能门槛的领域竞争就业机会时,他们所面对的竞争无疑更加残酷,他们所面对的不确定性也将增加,这些都可能会提高其找不到工作的风险或概率。

五、 研究結论与局限

1. 研究结论

本文基于全国范围内各高校所发布的《毕业生就业质量报告》,对2015-2017年中国社会工作本科毕业生就业的总体状况进行了深入系统的研究,结果发现:

(1)2015-2017年社工本科毕业生就业率逐年提升,且与同期其他专业毕业生的就业率相当。这表明,中国社会工作本科毕业生并不存在所谓的就业困难问题。

(2)不论是从标准差来看,还是从高校内部各专业就业率排名来分析,社工本科毕业生的就业率均存在巨大的校际差异。

(3)各高校社工本科毕业生的就业率(极)不稳定。

2. 研究局限

由于本文所采用的二手资料分析法的固有局限,?譻?訛致使本文存在以下两点不足:

(1)由于数据缺失可能导致的样本偏差问题。尽管本文通过统计检验发现,样本数据与总体数据的匹配度是令人满意的,但还是很难百分百地保证样本数据的无偏差性,尤其是在考虑到部分高校出现某些年份就业率数据缺失的情况下。如果那些缺失的数据显著地低于或高于样本数据,那就表明本文的样本数据是有偏差的。

(2)数据的可信度问题。本文假设,各高校所发布的《报告》中的数据是可靠的。但我们不应忽视这样一种现实的可能性,即某些高校为了使毕业生的就业率能够达标,而采取某些措施使毕业生“被就业”。这种可能性的存在将导致本文的数据的可信度受到挑战。

(责任编辑:徐澍)

Abstract In view of the lack of national representative samples and multi-time data in previous studies on the employment status of graduate social work graduates in China, this study uses the “Report on the Quality of Graduates Employment” issued by various universities and the method of second-hand data analysis to study the employment status of undergraduate social work graduates in China in 2015-2017. Findings show that although the employment rate of the graduates of this discipline was slightly lower and/or higher than that of other disciplines in 2015-2017, the independent-samplet test showed that the difference is not significant(p>0.05). This falsified the conclusion of some researchers that “the employment rate of social workers is worse than that of other majors”, and indicated the limitations of case study. In addition, this study also found that there were huge inter-school differences in the employment rate of graduate of social work and its ranking, and the stability of the employment rate of this major was weak.

Key words graduates of social work; employment rate; second-hand data analysis; multi-time data