五运六气研究领域发展概述❋

冯茗渲,王国为,尹玉芳,于 峥,杨 威Δ

(1. 中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700; 2. 火箭军总医院清河门诊部,北京 100085)

五运六气理论是以阴阳、五行、六气、干支等为纲目,融合古代天文历法、气象物候、藏象病候等知识形成的中医经典理论,以干支甲子年的四时主客变化为主要考量,用以阐释自然、生命与疾病的时空规律,体现中医天人相应整体观念和三因制宜辨证思维[1],被历代明医誉为医经之学、医之门径、辨证捷法。2003年之后颇受学界关注,研究日益广泛、深入。本文仅就近3年五运六气研究领域发展重点进行概要述评,管窥一斑,略呈己见。

1 领域发展:踊跃度持续升温,交流性偶遇风寒

表1显示,在中国知网(CNKI)“医药卫生科技”文献分类目录下,以“五运六气”为主题词,不做其他条件限制,检索到近3年(2015~2017年)五运六气研究论文发表情况如下。2018年截止至6月30日,总计发表论文41篇,其中期刊31篇,报纸10篇,尚未见相关学位论文及会议发表暂不统计。

表1 近3年五运六气研究论文发表情况

1.1 文献忽如雨后春笋,团队却仍散在孤离

依文献来源近3年五运六气论文发表数量排序为:中国中医药报(31篇)、中国中医基础医学杂志(24篇)、中国中医药现代远程教育(18篇)、长春中医药大学学报(10篇)、中华中医药杂志(10篇)、广州中医药大学学报(9篇)、北京中医药大学(7篇)、浙江中医药大学学报(7篇)、中华中医药学刊(6篇)、山东中医药大学学报(6篇)、河南中医(5篇)、北京中医药大学学报(5篇)、长春中医药大学(5篇)、时珍国医国药(4篇)、中医杂志(4篇)、中医药导报(4篇)、河南中医学院学报(4篇)、内蒙古中医药(4篇)、亚太传统医药(4篇)、新中医(4篇)、吉林中医药(4篇)等。

图1 近3年五运六气研究论文作者网络图

依机构分布的近3年五运六气论文发表数量排序:北京中医药大学(42篇)、青岛大学医学院附属烟台毓璜顶医院(26篇)、中国中医科学院(22篇)、长春中医药大学(20篇)、山东中医药大学(19篇)、广州中医药大学(11篇)、南京中医药大学(8篇)、辽宁中医药大学(7篇)、南京中医药大学附属无锡市中医院(7篇)、香港浸会大学(6篇)、黑龙江中医药大学(6篇)、安徽中医药大学(6篇)、成都中医药大学(6篇)、广东省中医院(5篇)、福建中医药大学(4篇)、广州中医药大学第二临床医学院(4篇)、陕西中医药大学(4篇)、浙江中医药大学(4篇)、美洲中国文化医药大学(4篇)等。可见,无论文献的撰写来源还是发表去向均表明,五运六气研究已获得广泛的学术关注。

图1、2显示,其中高产作者如邹勇(25篇)、贺娟(21篇)、张轩(14篇)、苏颖(9篇)、郝宇(8篇)、杨威(6篇)、颜隆(6篇)等以学缘关系形成较封闭、散在的优势研究团队,分别以贺娟、苏颖、邹勇、杨威、范永升、张洪钧、刘晓燕、李俊龙、老膺荣、杨柱、王兴臣等为中心,又以贺娟研究团队规模优势最为突出;然而团队间合作趋势并不明显,各研究团队呈现相对孤立离散的分布状态。

1.2 研究科普大幅增长,研讨交流反见萎缩

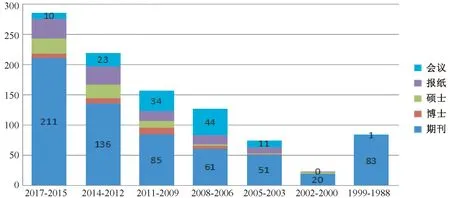

图3、4显示,回顾分析近30年五运六气研究论文发表情况可见,1988~2002年的年论文发表量基本维持在个位数,年均发表论文7.2篇,学位、报纸、会议论文罕见。2003~2013年受“非典”影响,年论文发表量突破20篇并逐步增加至60篇左右,年均发表论文43.5篇,学位、报纸、会议论文发表较为活跃。2014年之后,年论文发表量维持在100篇左右,学位论文、报纸论文数量有较大增长,会议论文数量有所下降。

图3 近30年五运六气研究论文发表量(篇)

图4 近30年五运六气研究论文分类发表情况

图5 近3年五运六气研究论文类型

综合考虑CNKI论文收录因素影响,对比近3年、近30年五运六气论文发表情况可见,近年五运六气研究呈现持续高热状态。同时,期刊、学位、报纸论文数量增长明显,国内会议论文数量先升后降,国际会议论文罕见,从侧面说明学界对五运六气研究领域的关注度持续走高的同时,伴随学术活跃、人才培养活跃、科普活跃却存在研讨交流冷遇状况,可能对长期学术发展产生相应影响。

2 研究内容:科研方法多种多样,实用导向一骑绝尘

图5显示,近3年287篇五运六气研究论文,剔除重复统计2篇(“从五运六气谈雾霾”期刊、报纸各1篇;“孙建明教授治疗早泄经验”期刊、会议各1篇),会议通知与新闻报道7篇,低相关度文章35篇(如“中医与戏曲探析”“中医服务不只是喝汤药”“无限情深,无尽教诲”等)。入选论文243篇,按研究类型分析,其中基础理论研究(理论完善)占25.51%,学说验证研究(价值验证)占25.10%,临床应用研究(应用探索)占36.21%,知识科普介绍占10.29%,其他类型(教学、翻译等)研究占2.88%,各类研究覆盖内容广泛,研究方法多样,研究目的临床实用倾向明显突出。

2.1 明确概念,阐释内涵

以“求真知”为价值导向,旨在破解五运六气真实内涵的论文有62篇,如用训诂学方法考释特定词句含义,提出“君火以明,相火以位”中“明”为起始、“位”为终止,指完整的60年五运六气周期始于甲子年“君火司天”,终于癸亥年“相火在泉”[2];用考证古代文献、梳理学说源流的文献学研究方法,提出“大司天”理论缘于《素问》经旨、启于《皇极经世》、成于《世补斋医书》,为阐释历代迥异的医家学术见解与用药特色提供了新思路[3];用多学科理论解释五运六气形成的天文学、易学、历法等相关知识背景[4-5],提出“五运”与“六气”是分别依据10月和12月太阳历为历法基础对全年气候做出划分[6];用现代知识体系与认知解释五运六气理论,提出假说“五运”是地球公转轨道的客观规律和现象,“六气”是地球公转过程中的宇宙气流和大气环流作用现象,地球公转轨迹遵循60年的循环规律,每年运行轨迹的不同是形成太过、不及的根本原因等[7]。

对于理论体系中的争议,如五运六气推演始点这一问题,有用文献学研究方法考释各种学说源流,从理论本源角度提出《内经》“正月朔日”是六气开始时间[8],亦有运用数据统计方式,通过分析北京地区60年(1948~2007)气象资料,提出以立春日为初气交司时刻方式更符合实际情况[9]。可见,对于五运六气基础理论中存在认知分歧的相关问题至今仍在探讨,尚未达成共识。阐释五运六气特定概念、明辨五运六气真实思想的基础理论研究对五运六气理论体系构建有补偏救弊、析疑匡谬的重大作用,也是五运六气临床应用研究必不可少的支撑与前提。

2.2 检验理论,证实价值

以“求验证”为价值导向,意在检验五运六气客观实在性的论文有61篇。此类研究多运用统计学方法,如疾病与五运六气的关联性研究,通过统计分析北京地区的临床资料及气象数据[10-11],肯定干支运气、节气及气象变化对北京地区常见病发病和证型的影响,但发现不同要素影响程度差异大,六气证型与干支运气的关联度高于五脏证型,运气同化对疾病的影响最大,出生运气状态尚无法准确预测后天疾病罹患倾向性,但提示在客气为太阳寒水时段受孕或出生的人群应警惕肾病罹患。再如气候与五运六气的关联性研究,通过分析全国具有完整60年(1954~2013)气象数据的129个气象站点的年积温资料,得到各天干年积温情况为丙年,甲年最低,戊年、癸年最高,肯定寒温特征趋势与岁运存在稳定关系,可与《内经》相关论述互相印证[12]。另如疫病与五运六气的关联性研究,通过整理明清时期山西疫病史料,探讨运气理论所述气候、物候的改变与疫病发生的关联性,提出运气理论中关于疫病发生前的气候状况和发病时证候特点的描述,与流行性传染病特征相符或相似,五运六气理论通过对疫病发生条件的分析,合理地推断疫病发生的充要条件[13]。

在此61篇理论验证类论文中,除“北京地区六十年气候变化与干支运气关联性研究”“五运六气与气候关联性研究的现状分析”“中运与年积温关系分析”3篇论文是以气候数据检验五运六气理论外,其余58篇文章均为疾病、体质与五运六气关联性分析,可见研究者对五运六气临床应用部分的关注度远高于基本格局与原理内涵探讨。

2.3 探索应用,指导临床

以“求实用”为价值导向,致力于研究五运六气临床应用的论文有88篇。如运用理论文献研究方法,如分别从以岁运而同病异治、以六气主客定虚实、以生辰禀赋因人制宜等角度剖析五运六气治则治法的研究[14];有临证观察结合天气变化记录、分析北京地区每年五运六气特别是六气变化特点与易发病证、方药的相关性,以求提升五运六气对临床指导作用的研究[15];有用统计学方法,开展五运六气理论治疗某一疾病的临床试验研究,如针对慢性阻塞性肺疾病[16](观察907例)、2型糖尿病[17](观察269例)、外感咳嗽[18](试验组60例,对照组30例)等疗效观察(样本90例以上);还有分析古代及现代医案医话、总结医家运用运气理论的临床经验研究,如明清时代甲午年温疫治疗医案[19]、现代甲午年心血管病治疗医案[20]、丁酉年治疗银屑病医案[21]等。

上述三类研究中,五运六气指导临床的研究遍及内外、妇儿、五官、皮肤、急诊[22]各科,涉及病种广泛,覆盖心肝脾肺肾五脏系统;已病辨证分型[23]、未病预测预防[24]、发病规律探索[25-26]、阶段综述[27]、个案经验报道[28]、回顾性分析[29]、前瞻性临床观察[30]均有论文发表。五运六气价值验证的研究、覆盖出生日期与运气禀赋/体质的基础研究[31-35]、出生时间运气特征与后天易患症状、发病倾向关联研究[36-39]等,涉及脑卒中[40]、高血压[41]、冠心病[42]、心病[43]、糖尿病[44]、代谢综合征[45]、肺炎[46]、肺结核[47]、肺癌[48]、支气管炎[49]、哮喘[50]、肝病[51]、类风湿关节炎[52]等病种。无论是面对临床疾病的疗效观察,还是证明理论价值的关联性验证,均明显体现出学界对五运六气研究的实用性期待,其论文质量或疗效确证性有待另文深入探讨。

在面向临床的众多研究方法中,以文献为基础整理五运六气临床应用方法的研究、临床个案经验总结是理论与实践间的重要桥梁,需要大量、明晰的基础理论研究作为支撑;探索运气学说疗效的临床试验是对五运六气发挥实效的宏观检验与客观指导,仍需更多高质量、大样本的观察与研究。

3 关注热点:学习研究一源三歧,不同人群各取所需

分析论文下载被引情况、学位论文研究内容、国家基金支持项目与研究著作发表类别等,分别探讨不同层面人群对五运六气的关注热点,可发现以了解、学习为主的学者及学生更关注五运六气的临床应用,国家资金支持的重点研究领域相对倾向于基础与验证研究,各类研究人员与专业学者发表著作种类繁多、形式多样。

3.1 学者关注内容

表2显示,由近3年五运六气研究论文的被引、下载三甲情况初步分析可见,在全部15篇论文中,关注热度与五运六气临床期待(12篇)密切相关,五运六气禀赋/体质研究(5篇)、五运六气与病证研究(5篇)最为瞩目,研究机构以北京中医药大学、广州中医药大学、中国中医科学院为有力支撑,北京地域学缘优势最为明显。

综合考虑论文发表时间对被引及下载情况的影响,历年五运六气研究论文的学术影响力存在时间轴向增长趋势。其中,侧重于五运六气基本知识普及的论文、对多角度临床思维开拓有助益的期刊及学位论文获得更多下载关注;较稳定持久的研究团队、五运六气临床与热点研究获得更多被引关注。同时被引与下载同步热点较少见,学位论文下载明显高于被引,说明学术影响力仍有提升空间。

3.2 人才培养方向

图6显示,近3年33篇五运六气硕博士学位论文中,针对明确疾病的临床应用类论文有16篇,如“乙未年与丙申年成人与未成年人感冒病的病因用药与证型的运气分析”;五运六气理论与临床关联性验证的论文有9篇,如“人体胚胎—婴儿期形成的运气禀赋与后天五脏疾病罹患倾向的关联性研究”;五运六气理论与气候关联性验证的论文有1篇,为“北京地区六十年气候变化与干支运气关联性研究”;基于五运六气探讨其他中医理论的论文有7篇,如“以标本中气与开阖枢理论探讨《伤寒论》六经辨治规律”。可见,硕博士研究生对五运六气研究的关注点亦与临床期待密切相关,结合五运六气的中医理论体系构建探索相对较少。

表2 近3年五运六气研究论文被引、下载三甲情况

图6 五运六气硕博士学位论文研究内容

3.3 国家支持重点

近3年获得国家级基金支持的五运六气研究论文共4项51篇,分别为国家自然科学基金43篇,国家重点基础研究发展计划(973计划)6篇,国家科技支撑计划1篇及国家社会科学基金1篇,其他如中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金资助未计入统计。

图7 研究内容关键词共现图

图7显示,研究内容关键词出现频次排在前20位的为:岁运(18)、太阴湿土(15)、黄帝内经(12)、六气(11)、终之气(11)、在泉(10)、少阴(9)、运气学说(8)、二之气(8)、五之气(7)、出生日期(7)、罹患率(6)、气象因素(6)、天人相应(6)、气交变大论(5)、至真要大论(5)、先天禀赋(5)、司天(5)、岁会(5)、相火(4)、关联性分析(4)、关联性研究(4)、天元纪大论(4)等,表明获得国家支持的五运六气研究多围绕基本理论格局、《黄帝内经》原文与理论价值验证等内容展开。

3.4 研究著作发表

表3显示,以读秀网图书检索为例,近3年五运六气相关著作较集中涌现,其中田合禄、苏颖、邹勇、杨威等作者较高产。

表3 近3年读秀网图书检索“五运六气”图书情况

2018年截止至5月,以“五运六气”中文搜索“书名”得到2部,中文搜索“全部字段”得到5部。

综合考虑,读秀网图书收录偏差及出版时间因素等影响,近3年五运六气著作出版数量较为稳定。按著作内容分析,五运六气相关著作大致可分为以下六类。

五运六气研究专著,如田合禄《中医师承堂 五运六气解读人体生命》《五运六气解读<脾胃论>——阴火是怎样形成的》《五运六气天文历法基础知识》,苏颖等《五运六气医案评析》,邹勇《三因司天方解读》,范仲毓等《中医天体轨道支行论 <内经>与中国古天文学》,杨友发等《中医时空论-基于时空模拟与运用的智慧》等。

五运六气文献研究与古籍整理,杨威等《五运六气典籍汇纂丛书》(《五运六气经典集萃》《五运六气珍本集成》《五运六气精华类编》3册,获2017年度全国“优秀古籍图书奖”一等奖),张立平《陆懋修》,(明)汪机《运气易览》,(明)余世用《医源经旨》,(明)陈澈《雪潭居医约》,(明)徐春甫《医学指南捷径六书》,(清)李奇勋《松菊堂医学溯源》,(清)陈士铎《外经微言》,(清)曾鼎《医宗备要》,(清)马印麟《瘟疫发源》,(清)顾元交《本草汇笺》,(清)敲蹻道人《元汇医镜》,(清)与樵山客《平法寓言》,(清)景日昣《嵩厓尊生书》,(清)焦循《里堂道聪录》等。

五运六气教材及讲解,如苏颖《五运六气概论》(全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材),柳少逸《五运六气三十二讲》,邹勇《五运六气 入门与提高十二讲》,单玉堂《单玉堂子午流流与灵龟八法讲稿》,陈治恒《岐黄探微 陈治恒伤寒论十讲》,黄涛《李阳波时相中医讲记套装》等。

五运六气临床经验,如车念祖《杏林缵度 五运六气指导下的临证辨治》,马管敏《五运六气推算健康养生秘法》,陆致极《解读时空基因密码 轻松知道你的先天体质》,何东仪《秦亮甫临床治病录》,邹勇《田文学术经验集》,刘世荣《刘兰田医学集萃》,孙其新《李可临证要旨2》,邓铁涛、吴弥漫《国医大师临床研究 中医基础理论》(第2版)等。

五运六气医论及论文集,如顾植山《五运六气打开<黄帝内经>的钥匙》,张寒梅等《黄天锡医论医案》,萧熙《萧熙医林遗灵》,叶盛《证治合参》,王永炎《中医药防控新型流感作用与体系建设》等。

五运六气相关文化背景,如孟庆云《中华文化与中医学丛书·周易文化与中医学》,范行准《大家小书·中国医学史略》,王永炎等《任应秋医学全集 卷5》(各家,刘完素部分),王致谱《民国名医著作精华·中国医学源流论》,邹学熹《象数与中医学》,路辉《无极之镜》,向任华《词语数字解析》,谢世俊《中国古代气象史稿》等。

4 结语

总体而言,近3年五运六气研究取得了可观成绩,学术活跃度持续提升。同时也应注意到,还存在论文质量参差不齐、基础性科研问题遇冷,学术繁荣在长远价值与短视效益的不同追求中摇摆,研究多独立于个体或团体进行,缺乏多学科协作、多中心、多单位、大团队的研究模式,知识普及过程中出现知识系统性被忽视、知识碎片化加重等现象,领域研究虚热泡沫增长,需要规范引导才能更好地推动五运六气研究的学术发展。