肱骨近端锁定钢板联合锚钉治疗老年肩关节脱位合并肱骨大结节骨折的疗效观察

蔡贵泉 何继业 王晖 张家红 王栋梁

作者单位:200092 上海交通大学医学院附属新华医院骨科

肩关节脱位为临床常见损伤,约占全身关节脱位的 40%,其中肩关节脱位合并肱骨大结节骨折的发生率约为 15%~30%[1]。随着我国人口老龄化、高能损伤的增加,肩关节脱位合并肱骨大结节骨折的患者逐年增加。目前肱骨大结节骨折的手术治疗方法有切开复位内固定和肩关节镜下锚钉或螺钉固定。由于肱骨近端松质骨较多,老年患者往往存在不同程度的骨质疏松,大结节骨折块多为粉碎性,骨折床存在微骨折或压缩性骨折,螺钉或锚钉易发生松动、滑脱,引起内固定失败。2013 年 1 月至2017 年 10 月,我院采用肱骨近端锁定钢板联合锚钉治疗老年肩关节脱位合并肱骨大结节骨折患者,取得较好的临床疗效,现报告如下。

资料与方法

一、纳入与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 影像学资料及查体符合本病诊断者;( 2 ) 年龄 ≥ 65 岁,配合术后随访者;( 3 )新发的创伤性骨折未经任何处理者;( 4 ) 闭合性骨折,且无合并重要神经、血管损伤者;( 5 ) 肱骨大结节骨折类型为劈裂型骨折但骨折片近端有粉碎骨片者;( 6 ) 能够耐受手法复位和手术者。

2. 排除标准:( 1 ) 患肢为多处骨折或开放性骨折;( 2 ) 病理性骨折、骨肿瘤或患有代谢性、内分泌性骨病者;( 3 ) 合并严重的心、脑等脏器疾病,全身状况差,无法耐受手术者;( 4 ) 拒绝配合治疗者;( 5 ) 单纯大结节劈裂型骨折或单纯大结节撕脱性骨折者。

二、一般资料

按照值班日,由我科两个创伤骨科治疗组分别收治患者,依照手术方案将两组随机定义为观察组和对照组。其中观察组为肱骨近端锁定钢板结合锚钉,对照组不使用锚钉;手术均由各组副主任医师以上的资深医师完成。观察组 15 例,其中女11 例,男 4 例,年龄 65~81 岁,平均 69.6 岁;致伤原因:摔伤 8 例,交通事故伤 4 例,高处坠落伤3 例。对照组 15 例,其中女 9 例,男 6 例,年龄66~84 岁,平均 71.5 岁;致伤原因:摔伤 9 例,交通事故伤 5 例,高处坠落伤 1 例。两组患者肩关节均为初次脱位,均伴有不同程度的肩袖损伤,无重要血管、神经损伤症状。

三、手术方法

所有患者均采用气管插管全身麻醉,采用沙滩椅体位。手术切口采用标准三角肌胸大肌间隙入路,在皮下浅层分离出头静脉,并将头静脉牵向一侧予以保护,依次向深层分离,暴露肱骨近端及大结节骨折块,清理骨折断端血肿及嵌入组织,直视下可复位大结节。观察组患者在骨折床的近关节面( 大结节骨折的上方 ) 拧入 5.5 mm 的带线锚钉,起到内排锚钉的作用;尾线以褥式方式穿过大结节骨块的腱骨联合处,分别打结,见大结节骨折块基本复位;取肱骨近端锁定钢板置于肱骨大结节顶点下6~8 mm,结节间沟后 2~4 mm,锚钉尾线交叉成网状,分别从钢板近端的缝合孔穿出,钢板近端及远端分别行锁定螺钉固定;锚钉尾线再次收紧打结。对照组患者仅使用肱骨近端钢板固定肱骨大结节,同时使用缝线技术经过钢板近端的缝线孔加强固定肩袖。C 型臂透视,骨折断端对位对线良好,内固定位置满意,仔细检查并处理出血点,冲洗手术切口,依次缝合皮下组织及皮肤。

四、术后随访

术后 3 周内颈腕带悬吊患肢,术后 2 天开始可行肩关节钟摆样运动;术后 3 周可行被动抬肩锻炼;术后 6 周进行主动抬肩锻炼;术后 12 周可行负重力量锻炼。分别于术后 1、2、3、6 个月及 1 年定期复查 X 线片,观察骨折愈合情况。

五、评价指标

于术后 1、2、3、6 个月及 1 年定期随访,行X 线片检查,记录肩关节活动度,对患者进行疼痛视觉模拟评分 ( visual analogue scale,VAS ),采用 Constant-Murley 肩关节评分系统评估患者术后肩关节功能恢复情况,并评级:满分 100 分,86~100 分为优,71~85 分良,56~70 分为一般,0~55 分为差。

六、统计学处理

采用 SPSS 19.0 统计学软件进行本研究数据的分析,用±s表示计量资料,采用t检验;用百分比( % ) 表示计数资料,采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

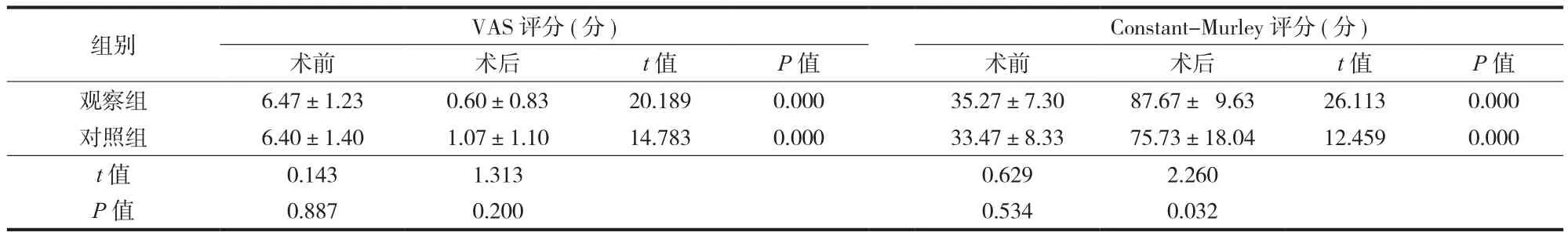

一、术前及术后 12 个月 VAS 评分

术后 12 个月随访两组 VAS 评分较术前均显著下降,差异均有统计学意义;但术后 12 个月随访两组 VAS 评分比较差异无统计学意义 ( 表 1 )。

二、术前及术后 12 个月 Constant-Murley 评分及功能评级

术后 12 个月随访两组 Constant-Murley 评分较术前均显著提高,差异均有统计学意义;且术后 12 个月随访观察组 Constant-Murley 评分明显高于对照组,差异有统计学意义 ( 表 1 )。根据功能评级,术后 12 个月随访观察组肩关节功能优良率达86.67%,而对照组仅为 66.67%,两组相比差异有统计学意义 (P=0.045 ) ( 表 2 )。

三、两组术后并发症发生情况

观察组术后切口均 I 期愈合,骨折平均愈合时间为 4.2 个月,无感染,无血管、神经损伤,未见其它术后相关并发症发生。对照组术后切口亦均为I 期愈合,骨折平均愈合时间为 4.4 个月,无感染,无血管、神经损伤,但有 5 例出现肱骨大结节骨块移位,2 例发生肩峰下撞击综合征,总体并发症发生率高于观察组 ( 表 3 )。

四、典型病例

患者,女,68 岁,因摔倒致右肩关节脱位合并肱骨大结节劈裂型骨折 ( 近端可及粉碎性骨片 )。入院时急诊行闭合手法复位成功,复查 CT 提示肱骨大结节移位>5 mm,完善检查后,于次日行手术切开,肱骨近端锁定钢板联合锚钉内固定。术后患者经过康复锻炼,术后 3 个月肩关节功能基本恢复正常。患者手术前、后的影像学资料见图 1~3。

表1 两组患者术前术后 VAS 评分、Constant-Murley 评分比较Tab.1 Comparisons of VAS score and Constant-Murley scores before and after operation between the 2 groups

表2 两组患者术后肩关节功能评级比较 ( 例 )Tab.2 Comparisons of the postoperative shoulder functions evaluated by Constant-Murley score between the 2 groups ( case )

表3 两组患者术后并发症比较 ( 例 )Tab.3 Comparisons of postoperative complications between the 2 groups ( case )

图1 a:伤后 X 线片提示右肩关节脱位合并肱骨大结节骨折;b:复位后 CT 提示肱骨大结节移位 > 5 mmFig.1 a: X-ray image indicated shoulder dislocation with greater tuberosity fracture; b: CT scan after reduction of shoulder dislocation indicated that greater tuberosity displaced > 5 mm

讨 论

图2 a:术中见肱骨大结节向后移位;b:在骨折床的近关节面拧入锚钉;c:锚钉尾线从大结节骨块的腱骨联合处穿出;d:锚钉尾线打结后见大结节骨折块基本复位;e:肱骨近端锁定钢板联合锚钉固定肱骨大结节;f:术中 C 型臂透视Fig.2 a: The greater tuberosity displaced backward;b: Suture anchor was screwed in the fracture bed near the articular surface; c: Suture penetrated the tendonbone junction of the greater tuberosity; d: The greater tuberosity fracture was almost reduced after the suture knotting; e: The greater tuberosity fracture was fixed with proximal humeral locking plate combined with suture anchor; f: C-arm fluoroscopy intraoperatively

图3 a:术后半年复查X 线片;b:术后半年双侧上肢屈曲功能;c:术后半年双侧上肢外展功能Fig.3 a: X-ray image 6 months postoperatively; b:Forward elevation 6 months postoperatively; c: Abduction 6 months postoperatively

肩关节脱位合并肱骨大结节骨折的损伤机制较为复杂,肩袖强力收缩导致的肱骨大结节撕脱性骨折被认为是其主要的损伤机制。Bahrs 等[2]认为肩袖收缩导致的撕脱并非肱骨大结节骨折的主要原因,而 78% 的骨折是由于肩关节前脱位时大结节与盂唇之间的剪切和压缩造成的。Kaspar 等[3]通过 CT 扫描对骨折的分析亦得出相类似的结论。但以上 2 位学者却未能对暴力来源及方向做出准确的解释。Mutch等[4]在研究肱骨大结节骨折时,用形态学将骨折进行分型:( 1 ) 撕脱性骨折 ( A 型 ):大结节骨折块多为冈上肌强烈收缩将其在大结节的附着部撕脱下来,骨折块小且粉碎,骨折线多为水平型;其损伤机制与肩袖撕裂相似;( 2 ) 劈裂型骨折 ( B 型 ):肩部外伤时,肩关节前脱位或半脱位导致肱骨大结节撞击关节盂下缘,由于剪切力的作用,骨折多为大块劈裂型;( 3 ) 压缩型骨折 ( C 型 ):肩关节脱位时肱骨头撞击关节盂下方或肩关节极度外展时肱骨大结节外侧撞击肩峰下方,导致肱骨大结节骨折,骨折块压缩向深部移位。本研究入组患者均为老年人,存在不同程度骨质疏松,大部分患者从形态学属于劈裂型骨折,骨折片近端存在粉碎性小骨块。

肱骨大结节是构成肩袖结构的冈上肌、冈下肌及小圆肌的止点,所以肩关节脱位合并肱骨大结节骨折的患者一般都同时伴有肩袖损伤。肱骨大结节发生骨折时,由于冈上肌、冈下肌及小圆肌肌腱的牵拉作用,大结节骨折块向后上方移位。Bono 等[5]通过对肱骨大结节的生物力学实验表明,大结节移位由 0.5 cm 增加到 1 cm 时,外展时所需的力增加29%。另一个生物力学研究表明,对于肱骨大结节骨折,骨折块发生 2 mm 左右的移位时将会增加上肢的外展力量并导致肩峰下撞击[6]。因此,肱骨大结节骨折的解剖复位、牢固固定,肩关节脱位才能取得满意的疗效。

目前,对于肱骨大结节骨折的手术指征尚无统一定论。1970 年 Neer[7]提出,移位 ≥ 1 cm 或成角≥ 45°,作为大结节骨折的手术指征。但是之后对移位>5 mm 的未行手术治疗的患者随访的临床研究发现,由于撞击综合征往往会加重患者肩关节疼痛并伴有功能受限。因此,Park 等[8]和 Platzer 等[9]通过大量的临床观察后,建议肱骨大结节骨折移位>5 mm 需要通过手术将骨折解剖复位,同时提出,对于年轻患者、平时需要手臂过肩过头的工作人员和对肩关节要求高的运动员,肱骨大结节骨折移位>3 mm,建议积极行手术治疗。目前大多数文献报道中,建议对>5 mm 的骨折移位进行手术治疗。

目前临床上治疗肱骨大结节骨折的手术方式主要分为两大类:一类是肩关节镜下复位固定大结节;另一类是传统的切开复位内固定术,包括克氏针张力带、可吸收螺钉、空心螺钉、钢板等。不同内固定方式各有其优缺点。关节镜的优势是微创,术后恢复快,同时对合并的肩袖、盂唇等部位的损伤可进行治疗。但关节镜也有其局限性,尤其对于老年患者,肱骨大结节周围骨质条件较差,锚钉有松动、脱出等风险,导致固定失败。关节镜技术要求较高,学习曲线较长;同时也有一定的适应证,目前多用于 A 型骨折,C 型骨折多先采用保守治疗,康复过程中如有肩袖损伤表现,可按肩袖损伤进行关节镜手术。

观察组采用肱骨近端锁定解剖钢板联合锚钉固定股骨大结节骨折,充分发挥两种内固定材料的优势:( 1 ) 解剖钢板与肱骨近端能够良好的贴合,接触面积大,能充分覆盖骨折块,降低发生移位的几率;( 2 ) 锁定解剖钢板具有角稳定性,抗拔出性强,增加了内固定的可靠程度,特别对于骨质疏松的患者提供坚强的内固定;( 3 ) 锚钉尾线采用线桥技术,呈“网状”固定于钢板近端的缝线孔,协助大结节骨折块解剖复位,有效地分散缝线的剪切力和扭转力,这种固定方式类似于双排锚钉缝线桥技术,能够更牢靠的固定骨折块和肩袖组织,促进骨折愈合[10-11];( 4 ) 解剖钢板联合缝线桥技术可以使骨折块 100% 覆盖于足印区,不但降低了冈上肌的张力,还可以提供最大的接触面积,使骨折块的固定强度增加,同时减少间隙形成,从而有助于促进骨折断端愈合,加强所修复肌腱的强度,恢复冈上肌的力量;( 5 ) 对于距离肱骨大结节顶点 6~8 mm范围内的骨折块,解剖钢板固定时虽不能完全覆盖骨折块,但通过缝线桥技术仍能牢靠固定骨折块和肩袖组织,防止骨折块因肩袖的牵拉作用发生移位而导致肩峰下撞击;( 6 ) 解剖钢板联合缝线桥技术能提供坚强的内固定,尤其对于老年骨质疏松患者,有利于早期进行康复锻炼,避免关节内粘连,预防肌肉萎缩。

肱骨大结节骨折术后并发症与钢板放置位置有很大关系。一般钢板最高点不能超过肱骨大结节顶点下 6~8 mm,且钢板前侧位于结节间沟后 2~4 mm[12]。若钢板位置偏低,会导致骨折块复位不牢及复位丢失情况;钢板位置过高则易出现肩峰下撞击综合征[13-14];钢板位置太靠前则可能长期阻压结节间沟内的肱二头肌长头腱。肩峰下撞击综合征是肱骨大结节骨折或肱骨近端骨折术后常见的并发症之一,有文献报道肱骨近端骨折钢板固定术后肩峰下撞击综合征发生率约为 2.2%~4.3%[15-16]。术后发生肩峰下撞击主要来自内固定物与肩峰或大结节与肩峰之间,因此,术中必须严格掌控钢板放置的高度。对于肱骨大结节骨折块较小或粉碎的患者,肱骨近端锁定钢板固定时不能完全覆盖骨折块,即使使用缝线技术通过钢板缝线孔加强肩袖,但其提供的应力方向是沿着肌腱走行方向的、对抗肩袖结构牵拉的应力,缺乏将近端骨片压向足印区的、与肌腱走行方向相垂直的应力,所以在康复过程中,肌腱的牵拉应力,可能将止点部位的小骨片从骨折床牵开,从而导致固定失败。而锚钉的缝线桥技术能提供与肌腱走行方向相垂直的应力,协助将近端骨片压向足印区,对防止骨折移位,避免肩峰下撞击综合征起到至关重要的作用。观察组 15 例通过钢板联合缝线桥技术,无一例发生大结节移位和肩峰下撞击综合征,并发症明显降低。目前有学者报道采用低切迹钢板或微型钢板固定肱骨大结节骨折亦取得良好的临床效果[17-18]。然而,适用于肱骨大结节骨折的解剖微型钢板仍有待进一步设计研究和应用。

老年肩关节脱位合并大结节骨折患者,因存在不同程度骨质疏松,肱骨大结节骨折块多为粉碎性,采用肱骨近端锁定钢板联合锚钉能牢靠固定骨折块和肩袖,可以促进骨折愈合,早期进行功能锻炼,有利于肩关节功能恢复,是一种有效的固定方式。