高考复习中创设问题情境的途径

李雪晴

新一轮课程改革的根本任务是落实立德树人,根本目标是发展学生的核心素养。生物学核心素养由四个要素组成:生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。基于此,生物学科高考将围绕生物学核心素养来设计和实施。

近年来,生物学高考越来越注重对学生学科核心素养的考查。因此,在高考复习中,教师如果把学生相对较熟悉、难以唤起学习热情的知识内容转化为具有一定的针对性、启发性、新颖性、趣味性、互动性的问题情境,可以激发学生兴趣、启发学生思考、引发学生探究,从而使学生构建更完整的立体化知识网络,形成生命观念。在这一过程中学生的科学探究能力、科学思维得以提升。同时,系统知识的获得也必将有助于学生增强社会责任,“润物细无声”地使学生生物学核心素养得以提高。

高中学生的思维发展达到了新的水平。具有更高的抽象概括性、反省性和监控性特点。他们能够在理论指导下,分析、综合各种材料,不断加深对事物发展规律的认识,其抽象逻辑思维趋向理论型,辩证逻辑思维发展也比较迅速。因此,教师基于学生的思维特点,结合生活实际、社会热点、科学实验、概念模型等创设问题情境,有利于学生在深入探究中不断提升生物学核心素养,

1 结合生活实际,创设问题情境

高中学生知觉和观察的水平不断提高,更富有目的性和系统性,在知觉和观察事物时比以前更全面、更深刻了,而生活中有大量可供深入研究的素材。因此,在高考复习过程中,通过提供生活中的真实情境,学生的已有知识、经验与由教师提供的情境之间存在冲突或差异。此时,学生会积极地搜索原有的认知结构,改变自己的思考方式,为认知结构的转换奠定基础,在复习中能起到有效地拓展和深化知识网络、培养科学思维和探究能力的作用。

【案例1】复习“伴性遗传的类型和特点”后,教师提出问题:与性别有关的性状遗传一定是伴性遗传吗?并出示某研究性学习小组调查的某家族秃顶遗传实例。学生分析后会发现,用伴性遗传无法解释。学生的认知产生冲突,能激发较强烈的深入探究的愿望。在教师的引导下,学生能够探究出:与性别有关的性状遗传不一定都是伴性遗传,还存在着基因在常染色体上,但由于受到性激素的作用,基因在不同性别中表达不同的从性遗传。学生还能认识到从性遗传不同于伴性遗传的特点。在这一过程中,学生会体会到:在面对高考要求下的遗传分析题时,会遇到纷繁复杂的不同于常规模式的遗传类型,只有立足科学概念、灵活思维、大胆推理、谨慎求证,才能高效地解决问题。在此基础上,教师再引导学生归纳人类遗传病的类型和分析的方法,更能集中学生的注意力,从而使学生建构的知识结构会更全面、深刻,能极大地提升复习效率。

此案例从学生思维特点出发,设置了真实的问题情境,使学生认识到生物遗传的复杂性和遗传的本质,进而增强了对生命活动规律的认识,使学生的科学思维科学探究和能力也得以提升。

2 联系社会热点创设问题情境

高中生的思维批判性增强,普遍对社会热点问题比较关注。许多社会热点与生物学密切相关(如环境污染、食品安全等),也是高考试题重要的素材来源。若教师在复习中,能挖掘社会热点中的生物学研究素材,创设问题情境,可以很好地激发学生的探究热情,在应用中强化知识结构,提升思维能力,也能培养学生的社会责任感。

【案例2】在复习“生态系统的结构和功能”时,教师可联系社会热点:巢湖某些区域每年季节性地出现水华现象,水体散发臭味并常引起水草及鱼类死亡。据此,提出以下问题:

①巢湖出现水华一般在什么季节?为什么?水华出现与人类活动有什么关联?

②水华引起水草及鱼类死亡的主要原因是什么?若有人食用了因水华导致死亡的鱼虾,有什么危害?

学生通过对以上问题的思考和探究,不仅能够将所学的光合作用、呼吸作用、生态系统营养结构和功能等相关知识融会贯通,拓展了知识网络,还培养了综合分析能力和知识应用能力,在科学探究中提升了科学思维,也加强了学生保护环境的社会责任感。

3 利用科学实验创设问题情境

科学以实验为基础,无论是科学史中科学家的经典实验,还是学生在实验室里亲自操作的实验,教师都能从中挖掘出取之不尽的提问素材,从而创设问题情境,引发学生的深度探究活动,拓展、深化学生的知识网络,培养科学思维和科学探究能力。

3.1 利用科学史中经典实验创设问题情境

生物科学史中的经典实验能够展示知识发生的过程,帮助学生深刻理解知识;展现科学精神,培养学生的科学素养;展示科学研究方法,培养学生的科学探究能力;帮助学生理解科学研究的继承性、永不终结性和科学的人文内涵,幫助学生领会创新思维的重要性。因此,教师在高考复习中深入挖掘生物科学史中的经典实验,创设情境,可以全面培养学生的生物学核心素养。

【案例3】在复习“人类对遗传物质的探究过程”时,针对肺炎双球菌转化实验,教师提出问题:

①加热杀死的S型细菌中是否所有物质都永久丧失了活性?

②肺炎双球菌转化的实质是什么?

针对噬菌体侵染细菌实验,提出问题:

①如何标记T2噬菌体?能否把T2噬菌体直接放在含有同位素的培养液中培养进行标记?

②噬菌体的DNA进入细菌体内复制自身的DNA时需要的模板、原料分别是什么?合成自己的蛋白质外壳时需要哪些材料?所需酶、能量、原料、场所由谁提供?

通过对这些问题的探究,学生对DNA的变性和复性、基因重组、标记病毒的方法、DNA分子复制的机制、蛋白质合成的过程认识更深刻,从而拓展知识体系,发展了科学思维。

3.2 从学生实验中挖掘问题,创设情境

教师以学生实验的实验原理的剖析、实验实施体验以及实验现象的观察分析,都能挖掘出取之不尽的提问素材,创设问题情境。

【案例4】在复习光合作用时,很多学生对高考经常考查的真光合速率和净光合速率分辨不清。教学中,教师引导学生利用氧气传感器进行探究实验(图1)。

实验后,教师逐个提出以下问题,引导学生层层深入地分析:

①氧气传感器测得的是何处氧气含量的变化?

②影响装置中氧气含量变化的生理过程有哪些?

③能用此装置测出呼吸作用消耗的氧气量吗?能用氧气传感器测出光合作用中叶绿体产生的氧气量吗?

学生经过思考和讨论不难理解:在黑暗条件下可以测出呼吸作用消耗的氧气量,而在光下只能测出植物释放到外界的氧气量(即真光合一呼吸),也就是净光合释放的氧气量,而要得到真光合产生的氧气量,则必须计算净光合释放的氧气量+呼吸消耗的氧气量。教师借助直观的实验过程,将真光合、净光合的抽象概念具体化,便于学生理解和进一步分析二者关系,能够很好地训练学生的科学思维及探究能力。

4 利用概念模型创设问题情境

高中生应更多地采用意义识记的方法来识记材料,记忆材料时,力求理解内容的内在联系,而不是单纯地进行机械识记。而概念模型是对认识对象系统的一种简化的定性描述,用于表示系统组成和相互关系,可以用来归纳整理有内在联系的相关知识,进行有效迁移,便于学生理解和记忆。在高考复习中,教师利用学生已有知识构建概念模型,在此基础上进行知识迁移,创设问题情境,引发科学探究活动,可以帮助学生更好地从本质上把握生命活动规律,构建核心概念,形成生命观念,培养科学思维。

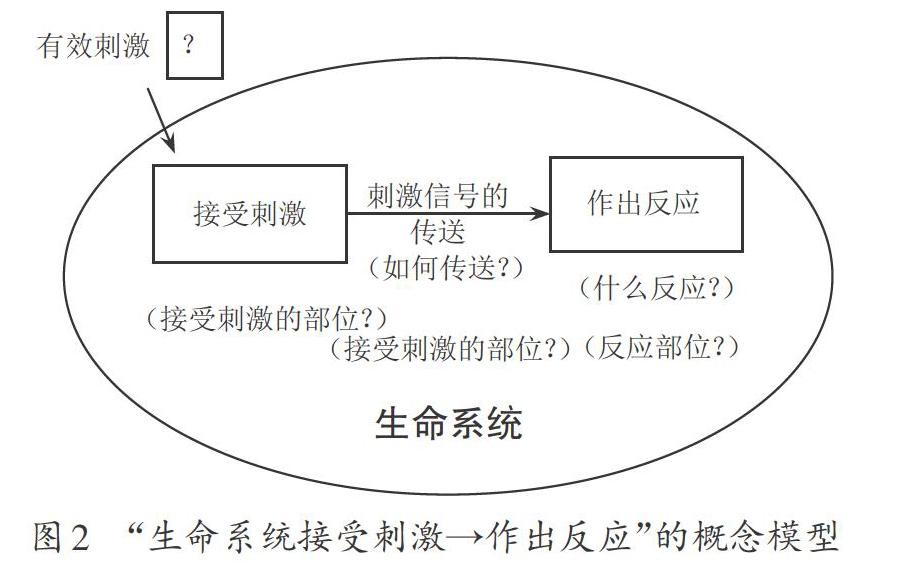

【案例5】对“植物生长素的发现和作用”这一内容,在复习课上,教师可以先要求学生回顾动物生命活动调节几种方式的共性,引导学生总结出“生命系统接受刺激一作出反应”的概念模型(图2)。

借助这一模型,结合科学史中有关植物向光性研究的经典实验,提出问题:

①使植物产生向光性的有效刺激是什么?如何探究?

②植物接受有效刺激的部位是哪里?如何探究?

③刺激信号如何传送到反应部位?如何探究?

④植物的反应部位是哪里?会作出何种反应?为什么?

在这一问题情境的引领下,学生既可以深入理解科学家的实验,进而理解向光性的原理和生长素的产生部位、运输方式、作用机理等相关知识,重建更完善的知识网络,又能认识到动植物生命活动调节的共性,建立生命的调节观,并且还能在对向光性更深层次的科学探究活动中,提升科学思维能力,也能通过对科学史的研究形成社会责任。

总之,在高考復习中,教师应基于学生的思维特点,通过多种途径创设问题情境,催生学生科学探究的兴趣和欲望,引导他们主动地挑战问题,深层次地思考问题,使复习过程真正成为思维碰撞的过程、问题生成的过程、知识升华的过程、能力提升的过程,在这一过程中,学生的知识结构会更加完善,科学思维能力和科学探究能力会不断得到提升,可以进一步形成生命观念,增强社会责任感,从而使学生的生物学科核心素养逐渐发展提升,获得解决真实情境中的实际问题时所表现出来的价值观念、必备品格与关键能力。

参考文献:

蔡利永.2008年以来江苏省生物学科高考命题的能力立意及转变趋势[J].生物学教学,2017,(3):51-53.