新课程改革实践下教学设计的重构

房璐 李小玲

摘要 以《普通高中生物学课程标准(2017年版)》为指导,以“细胞的增殖”第1课时为例,从教学目标、教学内容、教学过程、教学评价四个方面浅谈教学设计重构。

关键词 新课标 教学设计 细胞的增殖

中图分类号G633.91

文献标志码B

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称新课标)明确将课程基本理念界定为“核心素养为宗旨、内容聚焦大概念、教学过程重实践、学业评价促发展”。如何将课程基本理念融入课堂、渗透活动、指导评价成为广大教师深入思索的问题。下面以人教版生物《必修1.分子与细胞》第六章第一节“细胞的增殖”第1课时为例,从教学目标、教学内容、教学过程、教学评价四个方面重构教学设计,尝试做一些积极的探索。

1 教学目标关注生物学学科核心素养的形成

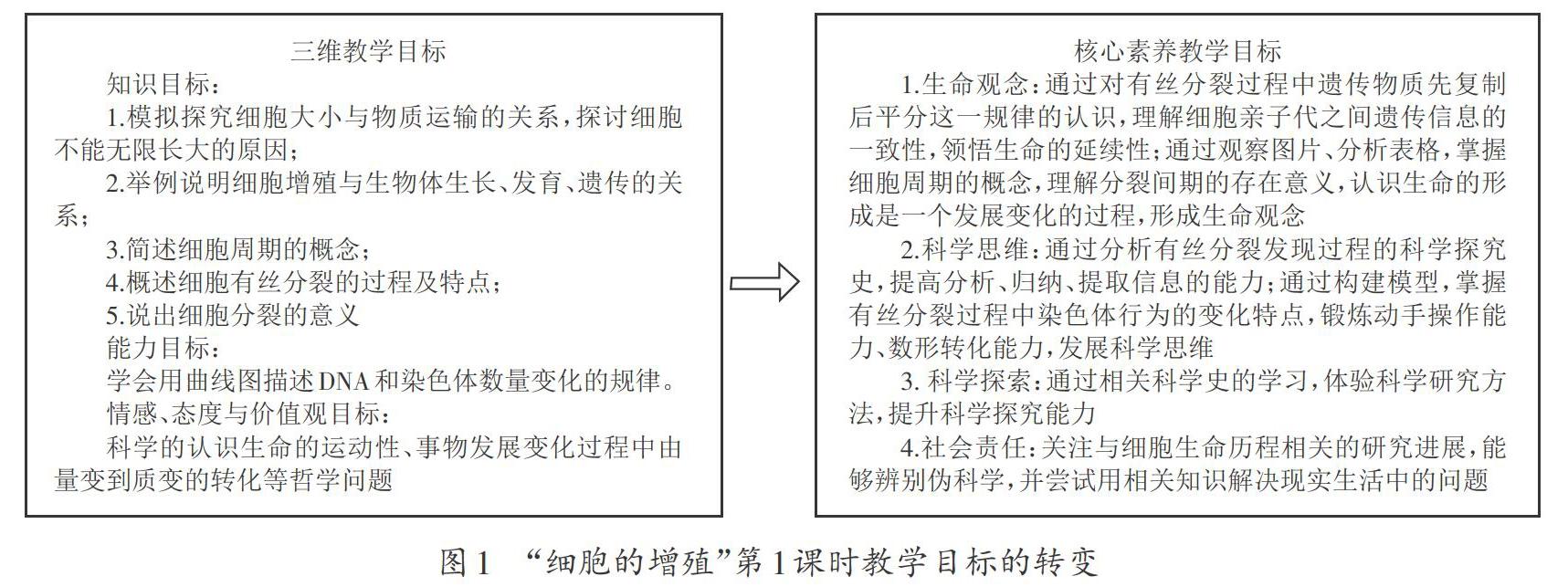

核心素养为宗旨是本课程的价值追求,也是课程预期的教学目标。生物学学科核心素养涵盖了生命观念、科学思维、科学探究和社会责任四个方面,是学生知识、能力、情感态度与价值观的综合体现。核心素养的形成并非一蹴而就,而是通过每节课的学习逐渐发展起来的,是高度依赖学习过程的学生综合能力的表现,是在解决真情实境中的实际问题时所表现出来的价值观念、必备品格和关键能力。因此,教师应以生物学核心素养为引领,重构教学目标,从三维目标转变为核心素养目标(图1)。值得注意的是,教师应根据不同的教学内容,有针对性、有侧重点的落实生物学核心素养。

2 教学内容聚焦生物学大概念

传统教学中,教师往往关注知识点细节的讲解,易忽略知识间的内在联系,导致学生习得的知识碎片化,缺乏逻辑的整合。精简内容、突出重点的大概念教学在宏观层面上能将看似零散无序的知识有机的联系成一个密切的整体,帮助学生从更高的角度体悟和应用重要的生物学概念,发展生物学学科核心素养;在微观层面上则统摄着教学内容的选取和组织,以及为之服务的教学方法和教学评价。

2.1 概念层次梳理

对照《普通高中生物学课程标准(2017年版)》,对“细胞的增殖”相关概念层次的梳理如下:

大概念:细胞的生存需要能量和营养物质,并通过分裂实现增殖。

重要概念:细胞会经历生长、增殖、分化、衰老和死亡等生命进程。

次位概念1:描述细胞通过不同的方式进行分裂,其中有丝分裂保证了遗传信息在亲代和子代细胞中的一致性。

次位概念2:说明在个体发育过程中,细胞在形态、结构和功能发面发生特异性的分化,形成了复杂的多细胞生物体。

次位概念3:描述在正常情况下,细胞衰老和死亡是一种自然的生理过程。

基本概念:染色体、着丝点、细胞板、纺锤丝、纺锤体、赤道板、有丝分裂、无丝分裂、细胞周期等。

其中,次位概念1-3均为必修l第六章的内容,学生在初中阶段已经接触过部分内容,但缺乏整体认知。因此,教师在教学活动中,不仅要理清概念之间的层次关系,围绕生物学大概念组织、开展教学活动,还应注意学生头脑中已有的前概念,尤其是与科学概念相悖的错误概念。这有助于教师明确教学核心任务,准确把握教学目标,合理组织教学顺序,帮助学生形成正确的生物学概念。

2.2 教学内容的重组

新课标中关于“分子与细胞”模块的教学提示中写明,为帮助学生达成对大概念2(细胞的生存需要能量和营养物质,并通过分裂实现增殖)的理解,促进学生生物学学科核心素养的提升,应开展的教学活动中没有模拟探究细胞大小与物质运输关系的实验,因此在第1课时的教学中可以不用讲解此部分知识。为了精简教学内容,聚焦生物学大概念,笔者对教材内容进行重组,选取高等植物细胞有丝分裂、动物细胞有丝分裂、细胞周期作为第1课时的内容,更好地帮助学生理解染色体、着丝点、细胞板等基本概念和“有丝分裂保证了遗传信息在亲代和子代细胞中的一致性”这一次位概念,为大概念的理解做铺垫。

3 教学过程的转变

3.1 组织以探究为特点的主动学习

新课标提出教学过程重实践,教学过程绝不仅仅是教师讲解、演示,学生被动接受知识。教师应该为学生提供更多的机会参与课堂、亲历知识的形成过程。组织以探究为特点的主动学习是落实生物学科核心素养的关键,不仅会直接影响生物核心素养中的科学探究、科学思维的落实,也会间接影响另外两个核心素养的达成。以探究为特点的主动学习目标明确,步骤清晰、思维过程有迹可循。

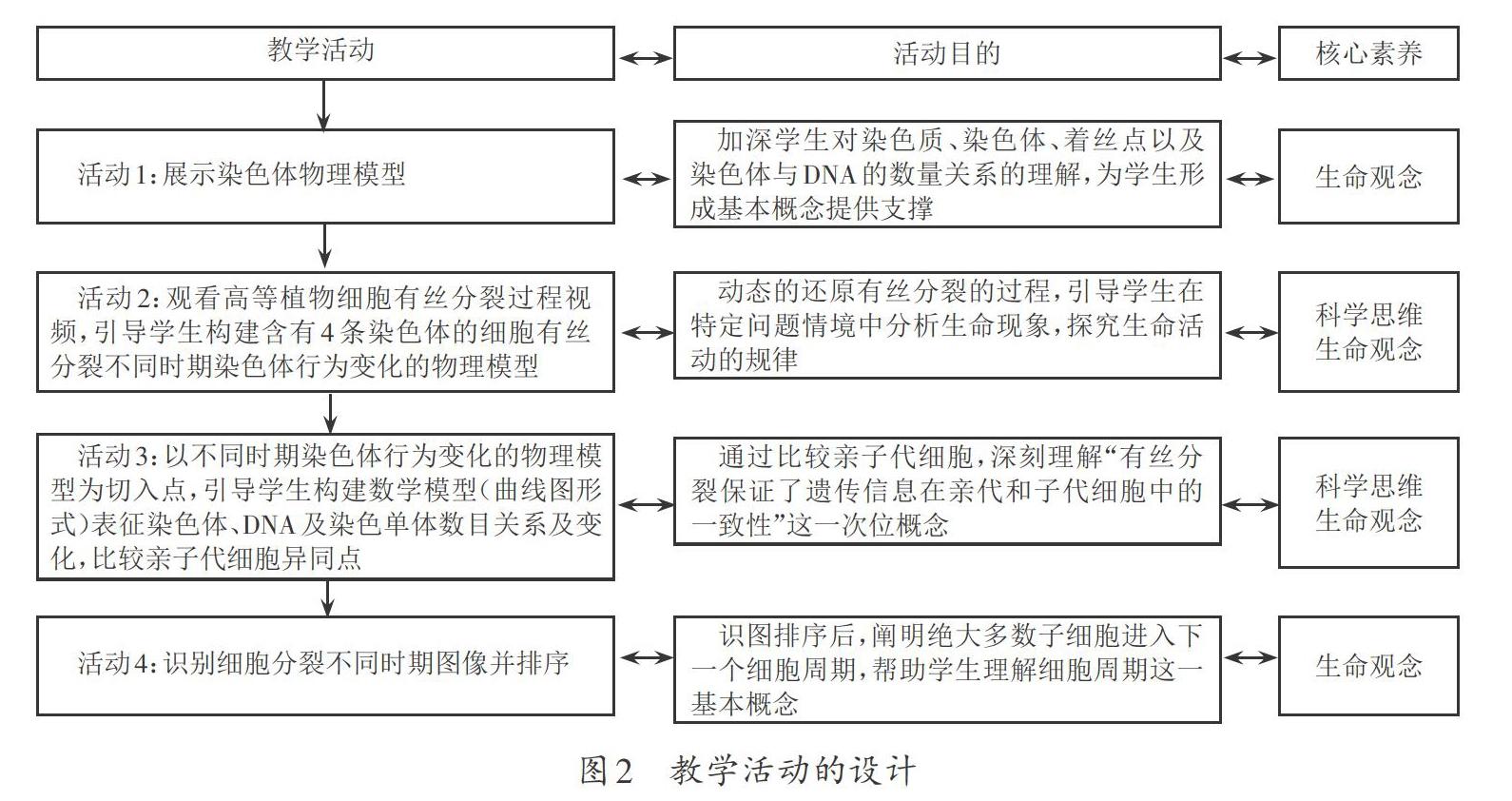

3.2 基于大概念教學的探究活动设计

活动设计如图2所示。

四个教学活动之间的层级关系呈现阶梯状,以活动为载体,引导学生拾级而上的获取知识,帮助学生在基本概念、次位概念、重要概念之间搭建知识的桥梁,为“细胞的生存需要能量和营养物质,并通过分裂实现增殖”这一大概念的学习夯实根基。

3.3 教学过程渗透生物科学史

新课标提出“学习生物科学史能使学生沿着科学家探索世界的道路,理解科学的本质和科学研究的思路和方法,学习科学家献身科学的精神,这对提高学生的生物学学科核心素养是很有意义的”。教师在教学过程中渗透生物科学史,对学生学习科学技术及养成科学探究思维具有积极的作用。教师开发好科学史素材有助于激发学生的探究兴趣,领悟科学家的思维过程和质疑精神。例如,在学习细胞增殖时,在教学主线不变、尊重事实的基础上,教师可为学生适当拓展部分科学史:霍夫曼斯特观察有丝分裂的科学探究历程。该过程既能展示荧光染色技术观察纺锤体这一科学事实,又能为学生构建有丝分裂这一概念提供“脚手架”。最终,学生分析得:有丝分裂过程中核膜消失,染色质丝先复制,在分配前螺旋化为染色体,分配后染色体再解螺旋成为染色质丝。并且在这个过程中,细胞中出现牵引染色体运动的结构,即纺锤体,在细胞分裂结束后,核膜重新形成。

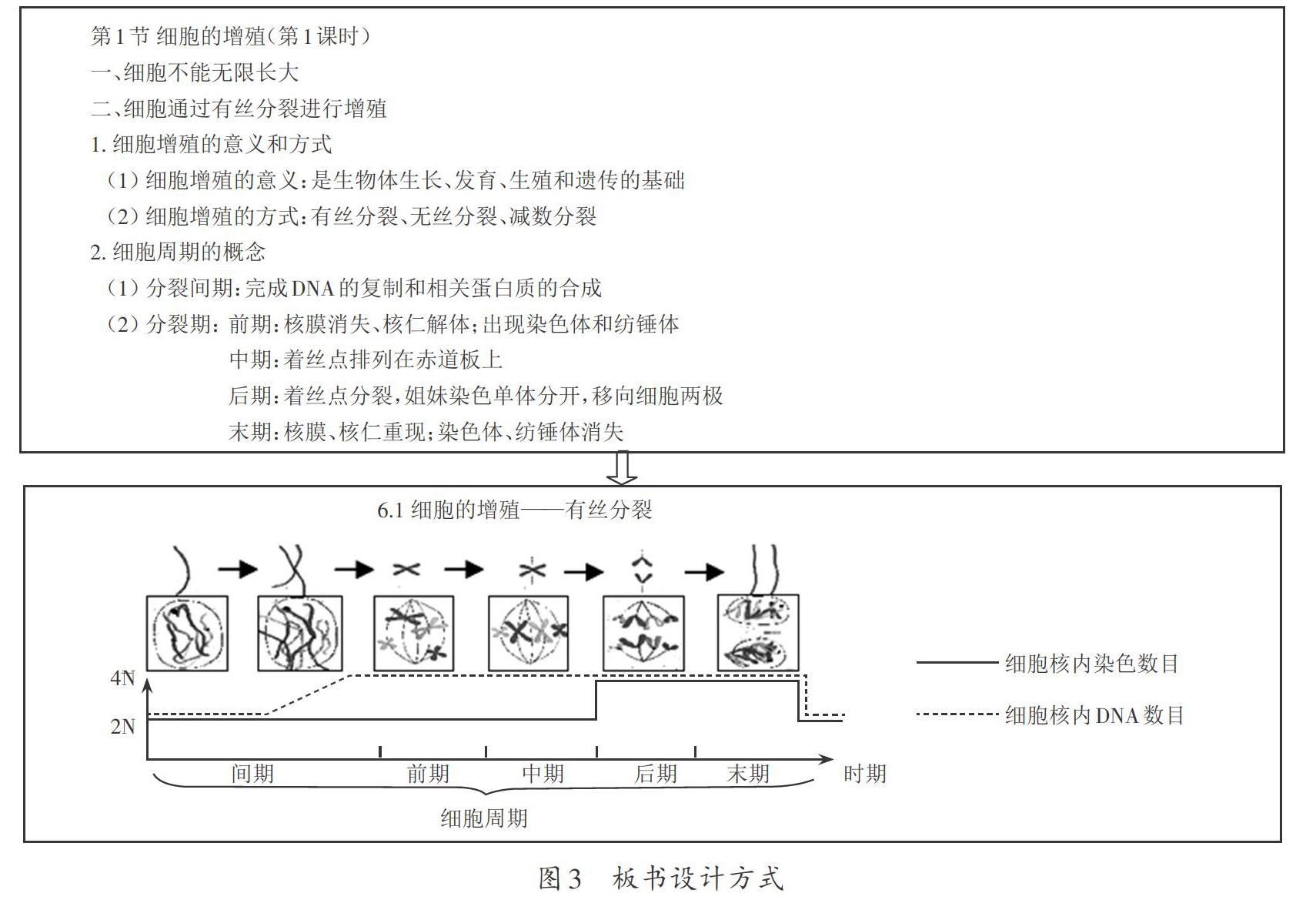

3.4 板书设计彰显体系化

多媒体教学以其特有的优势被教师广泛应用,但至今板书依然具有其独特的存在价值。好的板书承载着一节课的核心内容,不仅能帮助学生回顾本节课知识点,还有利于学生理清知识脉络,起到纲举目张的作用。在日常教学实践中,笔者发现许多教师习惯在板书中分条罗列知识点,不注意知识点之间的联系,这就使板书的价值大打折扣。新课标强调教学内容聚焦大概念,板书设计也应与之相适应,发挥其特有魅力。以“细胞的增殖”第1课时板书设计为例,对比两种不同的板书风格,调整后的板书更加关注建立基本概念、次位概念、重要概念和大概念之间的联系,以此彰显教学内容的体系化(图3)。

4 教学评价多元化

评价是日常教学过程中必不可少的环节,是教师了解教学过程、反馈教学质量、调控教学行为的重要手段。评价应遵循立德树人的指导思想,关注学生对生物学大概念的理解,体现导向性和激励性。评价内容主要包括四个方面,即学生的生命观念、科学思维、科学探究能力及社会责任意识。主体多元、方法多样的评价体系,可以激发学生学习的主动性和积极性,促进生物学核心素养的形成。

本节课的教学中,采用学生自评、互评和教师评的综合评价机制(表1),实现了评价主体的多元化;评价内容中涉及到学生的学习态度、表达能力、动手操作能力等,实现了评价内容的多元化。其中,教师对学生课堂行为的评价应贯穿课堂,及时反馈学生学习情况,增强评价的实效性,让学生在评价中明晰问题、肯定成績、提升自我。

5 小结

新课程改革实践下的高中生物课堂教学设计,教师应从以知识学习为重点目标转变到以发展学生生物学核心素养为主要目标上来,从以知识点讲解为重点转变到以大概念教学为导向上来,从单一的评价转变到主体多元形式多样的评价上来。学生的学习应从被动的学习知识转变到以探究为主的主动学习模式上来,以此培养学生积极思考、主动探究、勇于创新的科学精神,逐步落实生物学核心素养,实现高效课堂。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]李广耀.以教学重构落实历史学科核心素养[J].中学历史教学参考,2019,(3):9.

[3]李小玲.基于类比推理与模型构建的“细胞的增殖”(第1课时)教学设计[J].生物学教学,2019,44(9):32-34.