基于CER论证模型的生物创新实验教学

周庆 吴新尧

摘要 介绍了如何将CER论证模型运用于生物创新实验教学的一些做法,并尝试建立了CER二次论证模型。

关键词 CER论证论证式教学 生物学教学创新实验实验教学

中图分类号C633.91

文献标志码B

1 引言

探究性学习是一种能体现学生主动性的学习方式,通俗地说就是让学生自己思考做什么以及如何做,而不是接受现成的“科学真理”。学生有时虽经历了科学探究过程,却不等同于已经内化科学的思维方式。因此,在生物学教学中,教师可创设科学研究情境,以问题引导思维,激发学生联系已有知识经验,进行抽丝剥茧式的分析,提出可能、合理的猜想,并给出多方面需求证据以支持解释猜想,这有利于发展学生的生命观念和科学思维素养,培植以理性怀疑为内核的科学精神。

现行的生物学实验教学,主要是向学生传授各类实验的操作技能及实验原理,操作性目标较为突出,而思维性目标的达成则较为欠缺。在教材实验的基础上适当开展创新实验,既有利于提高学生知识技能的迁移运用能力,也对学生内化科学探究思维,提升思维品质有着关键作用。

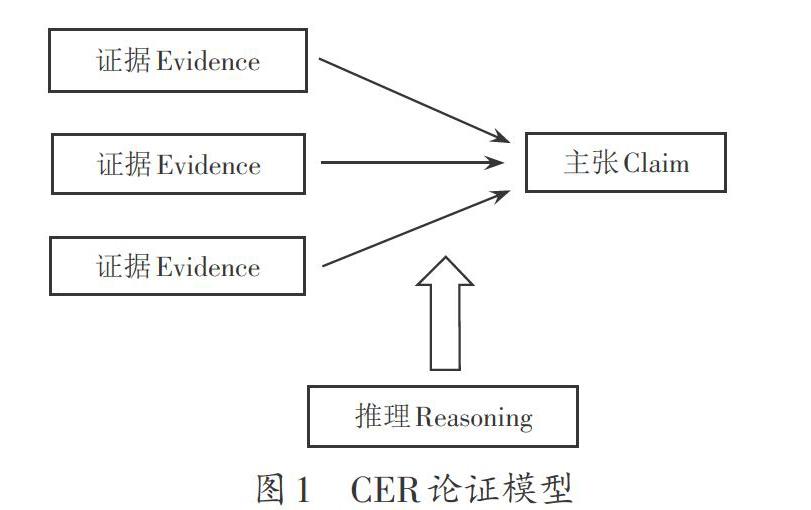

2 CER論证模型

论证是用一个或者一些真实的命题来确定另一命题真实性的思维过程。将论证运用于教学,可加深学生对所学知识的理解,凸显学生在课堂教学中的主体地位,发展学生的科学思维,使学生学会像科学家一样去思考和研究生物学问题。论证都是由论题、论据和论证方式三个要素组成。近几年部分教师在教学中采用的论证方式主要是图尔敏论述式模型,该模型包括主张、数据、依据、支持、限定条件和反例6个功能要素,其中前三项是基本要素。在图尔敏论证模型的基础上,为便于广大师生实际操作,2006年麦克尼尔提出了CER论证模型(图1)。该模型包含主张、证据和推理3个要素,相对简单明了,适合初学者运用。

2.1 主张源于认知,完善于认知

主张是对某一现象的解释或观点,在认识事物的过程中该主张可能会逐步修正或强化。在进行生物创新实验前,基于一定的理论和实验基础,学生形成了具有个体差异性的知识网络。因此在实验实施前,学生便会有自己的主张(猜想),而随着实验结果的呈现,这一主张可能得到强化,也可能被推翻并形成新的主张。例如,在“探究使枫叶呈现红色的色素分布位置”时,学生便会主要形成两种观点:①分布于叶绿体,由于叶绿素分解而呈现出了类胡萝卜素的颜色;②分布于液泡。

2.2 广泛搜集证据,奠定主张基础

证据是支持主张的、关于自然界的信息。在生物创新实验中常用的证据常分为两类:一类是学生自己直接动手进行实验操作或调查的结果,属于一手数据;另一类是实验所采用的参考文献等,属于二手数据。

在开展“调查红绿色盲的遗传方式”这一活动时,学生会搜集到许多证据,包括:①本校有的色盲学生的双亲表现均为正常;②《温州医学院学报》显示,我省某少数民族调查结果为男性发病率为4.7%,女性发病率0.4%;③本校女生红绿色盲的家庭中,其父亲均为色盲;④网络数据显示,母亲为红绿色盲,其儿子均为色盲;⑤本校高三年级色盲调查结果显示,男生发病率为5.6%,女生发病率0.3%。其中证据②、④即为二手数据,对于这类证据如果有条件可进行检验,以确保证据的可信度,同时尽可能引用权威证据。

2.3 缜密逻辑推理,发展科学思维

推理是解释证据如何支持主张的过程。通过推理,可以使证据和主张之间建立逻辑联系。在初次接触该模型时,教师可适当提供一些表达的例句和范式,促进学生阐释自己的推理。在生物学创新实验中,实验结果的解释和推理环节是比较有难度的部分,是对学生之前所学理论知识的综合考量,可有效促进学生对科学概念的认知,发展科学思维。在推理过程中,有时会出现逻辑链断裂情况。这时,教师需要引导学生通过进一步实验或搜证以补全缺失环节。

在实施创新实验“探究种子萌发过程中有机物含量变化规律”时,学生通过实验后,根据得到的诸多证据会提出很多问题。例如,有机物含量的变化应该选择什么指标?有机物含量的变化是什么引起的?为什么蚕豆种子鲜重增加,而干重减少?针对前两个问题,绝大部分学生结合细胞呼吸的知识可以顺利对现象予以解释,从而强化自己的主张。但是,为什么花生种子在萌发初期鲜重和干重均会增加?这一问题的出现会让许多学生的逻辑链断裂,此时,教师可引导学生借助媒体资源或高等学校教材进一步搜证。通过搜证,学生联系己学知识,提出了有机物种类转化、大分子水解等新的推断。这一系列指向证据的提问有助于学生理解现象背后所蕴含的生物学原理,同时通过缜密地推理,也又有助于学生充分理解细胞呼吸的概念和意义。

3 基于CER的二次论证模型运用示例

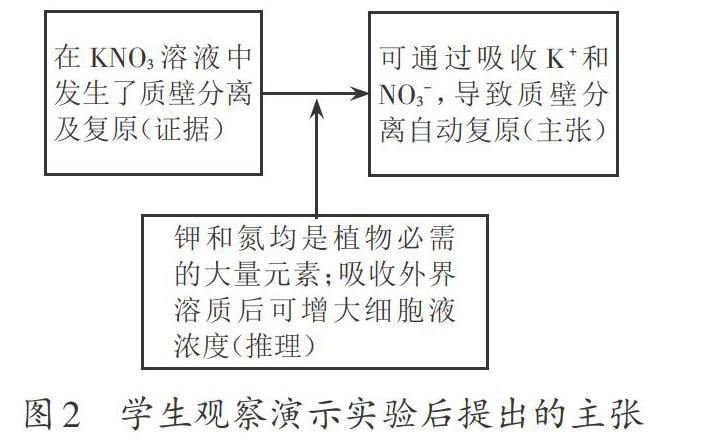

在学习“物质出入细胞的方式”一节时,由于“质壁分离及复原”知识点的重要性,所有生物教师都会强调:植物细胞在一定浓度的KN03溶液中可发生质壁分离并自动复原。那么,什么原因导致植物细胞质壁自动复原了呢?在让学生提出主张前,教师先播放视频,展示紫色洋葱鳞片叶在20%的KN03溶液中发生质壁分离及自动复原的实验情况。通过展示,使学生确信在KN03溶液中可发生质壁分离及自动复原。如此操作的意图是让学生明白,主张的提出不是臆想的过程,也是必须基于一定的科学事实和证据。同时,所采用的证据也要经得起检验。

究竟是什么原因引起了质壁分离后发生自动复原?基于学生原有认知,学生提出了自己的主张(图2)。

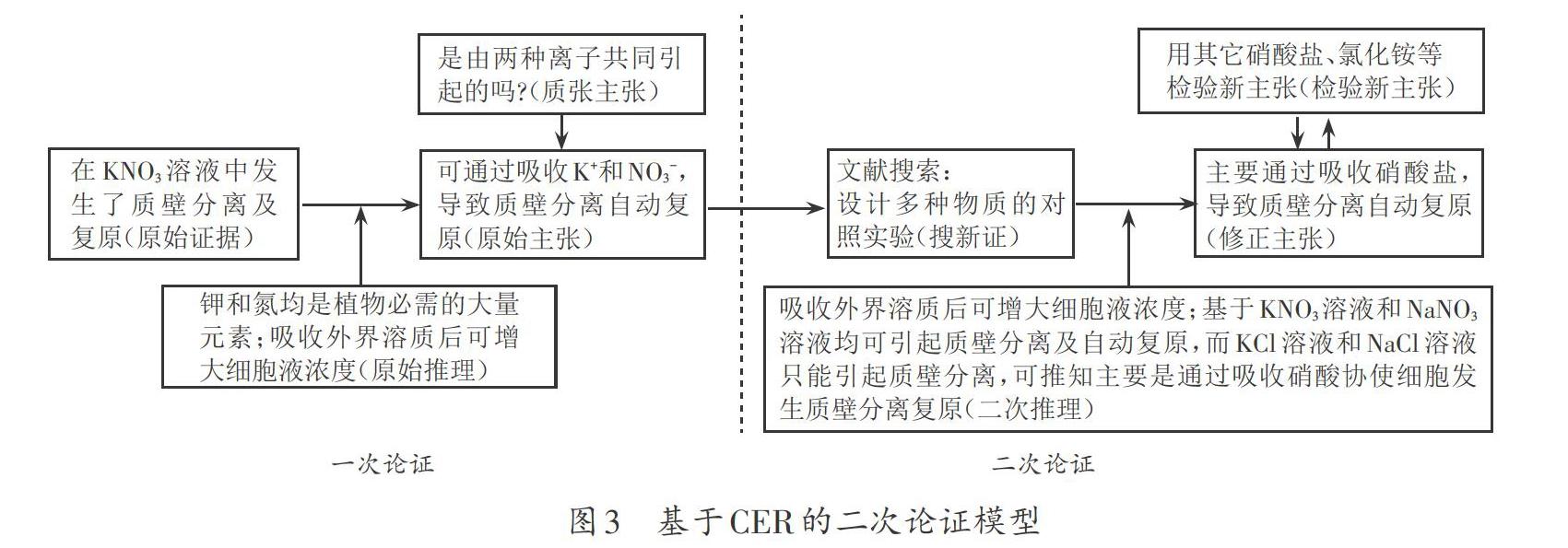

针对学生普遍认同的主张,教师可引导学生质疑,让学生想想还有没有其他的可能性。经过畅所欲言环节后,学生会提出一些新的主张:

①主要是通过吸收k+,导致质壁分离自动复原;

②主要是通过吸收N03,导致质壁分离自动复原;

③细胞内大分子水解成小分子,导致质壁分离自动复原。

面对这些新的主张,教师很难逐一搜证检验,因此某些存在漏洞的主张可引导学生通过互相讨论反驳予以淘汰。基于单一变量原则和实验室条件,学生最终选择了质量分数为20%的KN03溶液、NaN03溶液、KCI溶液、NaCI溶液等进行检验。通过实验,发现KN03溶液和NaN03溶液均可引起质壁分离及自动复原,而KCl溶液和NaCl溶液只能引起质壁分离。由此提出新的主张,即“主要通过吸收硝酸盐,导致质壁分离自动复原”。修正后的主张是否科学,有条件的话可进一步检验,以增强主张的说服力。

需要指出的是,在生物创新实验中,培养学生的创新质疑能力至关重要。因此,引导学生们多角度质疑是培养学生发散思维和质疑精神的关键。而与常规课堂中论证式教学最大的不同,便是在创新实验过程中可针对质疑内容进行新一轮的实验搜证,而不是局限于教师给定文本证据(图3)。

4 结语

生物学理论知识的学习是为了运用,而运用又与创新和论证密切相关。因此,在生物创新实验的教学过程中开展论证式教学有其必要性。同时,教师根据生物创新实验实际需要,运用CER论证模型进行二次乃至多次论证,也可有效培养学生的实验创新能力,发展学生的科学思维和科学探究素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017版)[S].北京:人民教育出版社,2018: 3-5.

[2]许桂芬,基于科学思维发展的“有氧呼吸的过程”论证式教学[J].生物学教学,2018,43(8):40-43.