淮北抗日根据地的农业改革与农业建设

朱正业,杨立红

淮北抗日根据地的农业改革与农业建设

朱正业1,杨立红2

(1. 安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039;2. 安徽中医药大学 马克思主义学院,安徽 合肥 230012)

农业生产是社会存在的基础和发展的原动力。在抗战的特定背景下,发展淮北根据地的农业经济,显得尤为迫切与必要。淮北边区政府根据实际情况,积极推动减租运动与农业税制改革,灵活采取各种办法进行农业综合建设,既保障了根据地的军需民食,对于其他各项建设以及抗战胜利也起着至关重要的作用。实践证明,淮北边区政府发展农业经济的思路是正确且行之有效的,为以后的农业建设及改革提供了有益的借鉴。

淮北抗日根据地;农业改革;农业建设

农业生产是社会存在的基础和发展的原动力。农业问题的解决与否,不仅事关社会经济的发展,亦关系到占人口绝大多数的农民的切身利益。中国共产党十分重视农业问题,把农业生产放在“经济建设工作的第一位”[1]131,并强调提出“实行自己动手、克服困难的大规模生产运动,包括公私农业、工业、手工业、运输业、畜牧业和商业,而以农业为主体”[2]911。

淮北抗日根据地位于淮河流域,横跨江苏、安徽等省,受自然灾害、封建剥削及战乱等多种因素的掣肘,这里的农业生产落后,农民生活十分困苦。为恢复和发展农业经济,淮北边区政府采取了一系列推进农业改革与建设的举措,并取得了巨大成就。目前,关于淮北根据地农业经济的研究,学术界虽有涉及,但尚不系统和充分(1)。本文拟在已有研究的基础上,对淮北抗日根据地的农业改革与农业建设作一系统探讨。

一、发挥农民的主体作用:减租运动与农业税制改革

农民是农业建设的主体。充分发挥农民的积极性、主动性和创造性,是发展农业生产的关键。淮北抗日根据地实施的减租运动与农业税制改革,既降低了农民的受剥削程度,又减轻了农民的负担,是促使其积极投身于农业建设的主要动力。

(一) 减租运动

减租减息是抗战时期各根据地实行的一项基本土地政策,其目的:一方面,通过暂时承认地主对土地的所有权,维护抗战大局,巩固统一战线;另一方面,减轻封建剥削程度,使农民的生产生活得到保障,调动其生产及抗日的积极性。

淮北根据地的减租运动自1940年3月起逐步实施。1941年12月,淮北边区政府颁布《淮北苏皖边区修正改善人民生活各种办法》,规定:(1)分租:原来对半分者改为三五、六五分(即收粮1石,地主分3斗5升,佃户分6斗5升);四六改为三七分;三七改为二五、七五分;原租不到三七分者酌减。(2)包租:一律减二五(即原租4斗减1斗),满收满缴,半收半缴,不收不缴[3]72。可见,无论是分租还是包租,地租率都减低了许多。为了推动减租运动的深入开展,使租佃关系更趋合理,边区政府又相继出台《淮北苏皖边区减租缴租条例》(1942年6月20日)、《淮北苏皖边区当地押地赎地办法》(1942年6月20日)、《淮北苏皖边区土地租佃条例》(1943年6月1日)及《淮北减租退租补充办法》(1945年6月)等,分别从减租、交租、租佃契约等方面明晰了农村的佃权关系。

当然,淮北根据地的减租运动在具体实施过程中,也存在着某些阻碍生产力发展的因素。如,有些地区地主豪强霸占了大量土地;有些地区土地契约或被毁坏,或遗失,产权十分紊乱;还有一些地区的公粮征收办法未尽妥善等。为巩固减租运动的成果,1944年5月,淮北边区行署公布土地复查问题的训令,主要措施有:第一,清除土地积弊。动员群众清除被豪强霸占的公地、私地及公滩、私滩,其中,私滩、私地归还原主,公滩、公地由无地及少地的农民低价承租;第二,明晰土地产权。重新查验契约证照,如有遗失,准予重新办理,而对于产权不明或非法获取土地者,抽出其非法不明部分,承认其合法部分的产权;第三,确定农民赋税。清查边区人口、户数、地亩及土质等,并根据其产量纳税缴粮[3]209-210。至1944年底,淮北边区的土地复查工作已基本完成。通过土地复查,一些土地纠纷得以解决,农村社会渐趋稳定。同时,土地亩数与产量的明确,为农业税的征收提供了合理依据。广大农民对土地复查工作拍手称快,如长胜乡的百姓反映:“几十年没解决的问题,今天都解决了。”“这次土地复查丈量清楚,以后修圩、出公粮、田赋,心里都有数了。”[3]217

经过几年的努力实施,淮北抗日根据地的减租运动取得了显著绩效。据统计,1941年,减租9000余石,获益佃农9000余户;1942年,减租31 366石,获益佃农19 240户;1943年,减退租50 896石,获益佃农42 756户;1944年,减退租达112 118石[4]54。减租运动还使农村的土地关系发生重大变动,地主的土地日益减少,农民的土地不断增加。以泗宿新行二村的土地调查为例,地主11户,原有土地8468亩,减租后的土地为7027亩。农民中有21户买进地225.7亩,88户当进地677.3亩,20户算旧账进地223.7亩[4]37。地主经济的下降,农民经济的上升,意味着封建剥削程度的削弱,广大农民群众的生产热情因之高涨。

(二) 农业税制改革

淮北抗日根据地位于广大农村,工商业十分落后。农业是边区政府财政收入的主要来源,仅农业税一项就占整个财政收入的80%左右。为了保障抗战所需的粮食和资金,维护农民的合法权益,边区政府对原有农业税制进行了大胆的改革。

受时局及战争影响,淮北根据地的物价上涨迅速,通货膨胀极为严重。边区政府决定农业税征收以实物粮食为主,通称“救国公粮”(2)。1941年10月,淮北边区行署提出“有粮出粮,无粮出钱”“粮多多出,粮少少出”的公粮征收原则[3]11。同年12月,又规定每年分午季、秋季两次征收公粮,各阶层的具体负担额度为:(1)上等户(指地主、富农、商人),征粮占其收成的12%;(2)中等户(指自耕农、小康之家),征粮占其收成的8%;(3)下等户(指半自耕农),征粮占其收成的5%;(4)赤贫户(指收粮极少或收不到粮食的贫农),不征公粮[3]75。新的征收办法,涵盖了下等户、中等户和上等户,扩大了农业税负担的人口比例,避免了“平均摊派”及“负担面过窄”的状况。

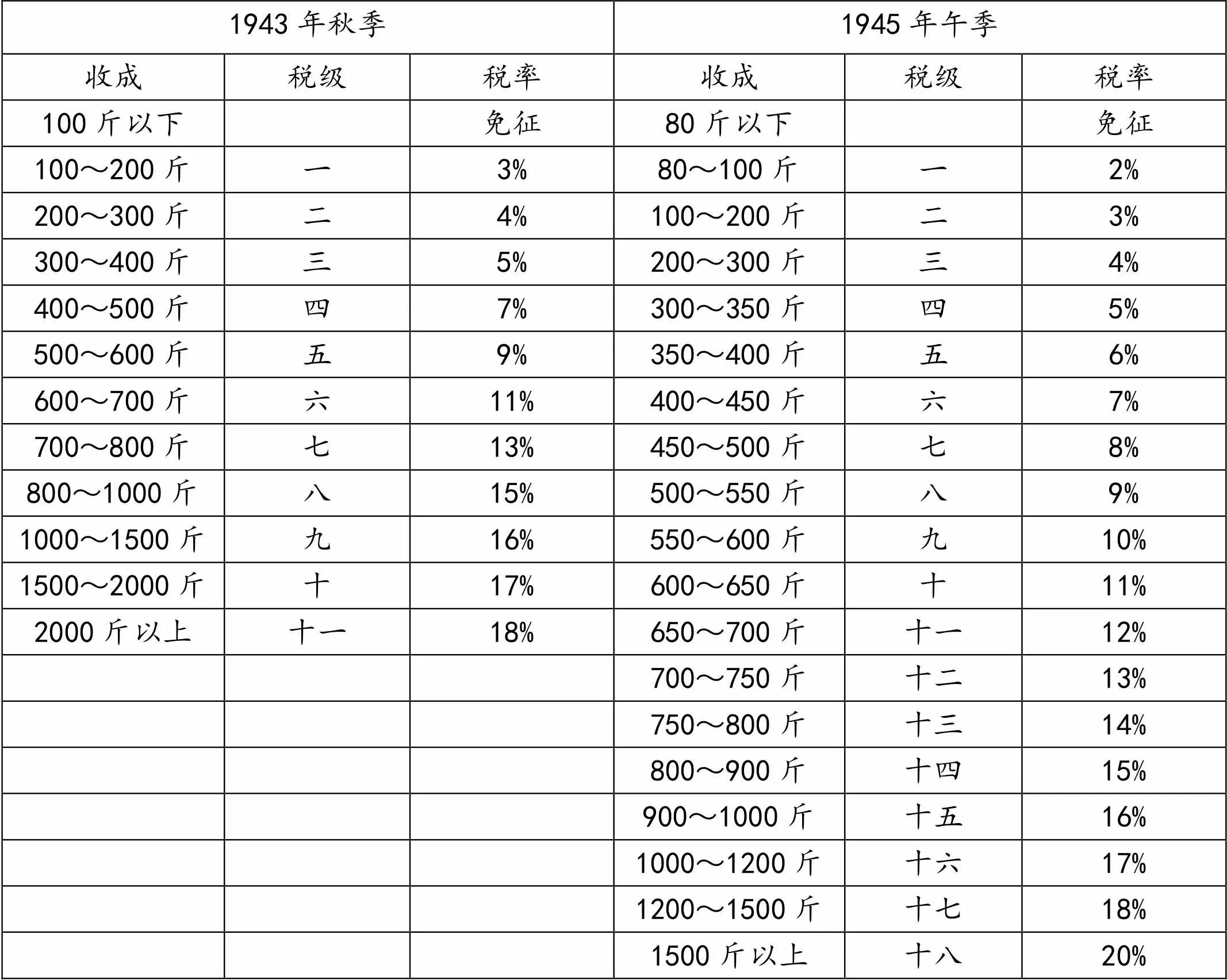

为使公粮征收办法更趋合理,淮北边区政府采取累进税制,即根据各阶层人民的土地占有量及收成多寡,分成若干等级,制订相应的税率(3)。1943年11月,淮北边区行署颁布《1943年秋季救国公粮公草征收条例》,1945年7月,又公布《1945年午季救国公粮公草征收办法》,两者都规定以户为征收单位,根据人均收成确定征粮等级和税率。兹将1943年秋季与1945年午季的公粮征收标准,整理列表如下:

淮北边区1943年秋季与1945年午季救国公粮征收标准对照表

1943年秋季1945年午季 收成税级税率收成税级税率 100斤以下 免征80斤以下 免征 100~200斤一3%80~100斤一2% 200~300斤二4%100~200斤二3% 300~400斤三5%200~300斤三4% 400~500斤四7%300~350斤四5% 500~600斤五9%350~400斤五6% 600~700斤六11%400~450斤六7% 700~800斤七13%450~500斤七8% 800~1000斤八15%500~550斤八9% 1000~1500斤九16%550~600斤九10% 1500~2000斤十17%600~650斤十11% 2000斤以上十一18%650~700斤十一12% 700~750斤十二13% 750~800斤十三14% 800~900斤十四15% 900~1000斤十五16% 1000~1200斤十六17% 1200~1500斤十七18% 1500斤以上十八20%

资料来源:安徽省财政厅、安徽省档案馆编:《安徽革命根据地财经史料选》(二),安徽人民出版社,1983年,第143页、第320页

由上表可知,1943年秋季与1945年午季的救国公粮征收标准相比,主要呈现两大特点:一是免税点的变化,1943年免税点为100斤,1945年降为80斤。二是累进税级别的变化,1943年实行11级累进税,最高税率为18%,1945年实行18级累进税,最高税率达20%。

1945年午季救国公粮的征收标准之所以做了上述调整,一方面,照顾无地少地、收成低的雇农、贫农及中农的利益;另一方面,让土地多、收成高的地主与富农缴纳更多的税粮。此外,该办法还扩大了减征及免征的范围,如鳏寡孤独生活困难,无力缴纳公粮者;因战争影响,难以维持生计者;因地亩受灾,收成减少者[3]321-322。农业税制改革的施行,既保证了边区的财政收入,又均衡了农民的负担,极大地提高了农民农业生产建设的积极性。

二、庞大的系统工程:农业综合建设

农业建设是一项庞大的系统工程,涉及垦荒、植树、植棉及兴修水利等诸多方面。农业综合建设的实施,促进了淮北边区农业经济的全面发展。

(一) 开垦荒地

农业生产离不开土地。开垦荒地、扩大耕地面积是农业增产的重要途径。抗战时期,受战争和自然灾害的双重影响,全国大量土地荒芜。地处黄泛区的淮北抗日根据地,土地资源尤为稀缺。为发展农业生产,满足抗战军民的粮食需求,淮北边区政府设立了垦殖委员会,领导全边区的垦殖工作。各县及直属区署分别成立县级垦殖委员会与直属区分会,负责各地垦殖工作的开展。

为使垦荒工作落到实处,1942年3月,淮北边区行署颁布《淮北苏皖边区垦殖暂行条例》,规定了垦荒的具体办法:不论公荒、私荒,均准许民众依法进行垦殖,公荒由当地政府分配给抗属、难民、贫民开垦,土地所有权归承垦人,三年内不缴田赋公粮;私荒由业主开垦,若不垦殖,由政府招人垦殖,三年内不缴地租,土地所有权仍属原主,承垦人有永佃权[3]76。被垦荒地权属及免租期限的明确化,从法律层面保证了垦公荒人的土地所有权及垦私荒人的土地永佃权,为民众垦荒注入了一股强劲的动力。同年4月,又公布《淮北苏皖边区行政公署垦殖实施办法》。该办法除对开荒、丈量、统计、分配等垦殖程序做出具体要求外,还积极动员有实力的资本家参与垦荒,“如荒地多,须大量资本方能开垦者,可号召与动员边区内外资本家投资招工或招佃开垦之”[3]93-94。

在边区政府的支持和指导下,广大民众踊跃投身于垦荒、领荒的热潮之中。到1943年春,淮北边区共开垦荒地474.21顷[3]248。按每户承领20亩的规定进行计算,共有2300多户分到了土地,部分解决了边区农民的土地匮乏问题。此外,在部队的业余生产中,拓荒垦殖也开展得如火如荼。据统计,1943年春夏,新四军第四师共开荒4655亩,粮食收成达16 400余斤,蔬菜252 465斤,其他经济作物46 988斤[5]113。垦荒种植,改善了土地资源供给不足的状况,农业产量大为提高。

(二) 兴修水利

水利建设是农业生产的关键。俗话说:“收与不收在于水。”长期以来,淮河水系严重紊乱,水利工程年久失修,加之战争的破坏,淮北根据地成了“有雨水灾,无雨旱灾”的灾害频发区。为了保障农业生产的发展,淮北边区政府大兴水利建设。主要措施有:

(1)加强水利工作的领导与管理。成立边区和各级水利委员会,重点工程设有工程处或工程分处。水利委员会的主要职能是组织干部和技术人员前往各地进行调查研究,统一制订工程计划,并协调处理水事矛盾和纠纷。如位于安河上下游的泗南、泗宿、泗阳三县,对于该河开挖与否,存在较大分歧,经过安河水委员会的统一协调,三县意见达成一致,水事纠纷得以化解。

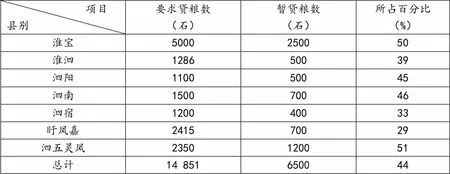

(2)加大水利建设的投入。水利建设工程庞大,需要大量的人力、物力和财力支持。为保证水利工作的顺利开展,淮北边区政府采取以工代赈等多种形式,加大对水利建设的投入。以1944年春季为例,边区行署在资金紧张的情况下,仍根据各县水利工程量的大小,分批贷款,予以支持。现将第一批水利贷款的分配数额,统计列表如下:

淮北边区行署第一批水利贷款分配表

项目县别要求贷粮数(石)暂贷粮数(石)所占百分比(%) 淮宝5000250050 淮泗128650039 泗阳110050045 泗南150070046 泗宿120040033 盱凤嘉241570029 泗五灵凤2350120051 总计14 851650044

资料来源:豫皖苏鲁边区党史办公室等编:《淮北抗日根据地史料选辑》(第5辑),1985年,第154页

由上表可知,在首批贷款中,淮北边区的水利贷款平均达到工程所需的44%。其中,泗五灵凤所获的贷款比重更是高达51%左右。不难看出,边区行署虽然财政支绌,但支持水利建设的力度还是很大的。

在淮北边区政府的领导下,各级干部和广大群众积极从事水利建设,成效十分显著。据统计,1943年,累计修筑堤坝270余里,疏浚及新开河沟106条,受益地亩达27 880.32顷[5]105。1944年春季,又修建大小堤坝沟河414条,长4226.5里,修筑大小闸3座,受益地亩37 892顷[3]264。以上水利工程的建设,不仅增强了农田抵御自然灾害的能力,同时还保护了农民的生命财产安全。

(三) 植树造林

植树造林具有保护耕地、防止水土流失的功效。边区政府对此高度关注。1942年,淮北边区行署确立“全边区植树五十万棵”的总目标,要求“土地适宜的每乡植树五千棵,一般的每乡植树两千棵”[6]116。之后,又陆续制定相关政策,动员广大群众积极参与植树。1943年11月通过的《关于开展生产建设的决定》,要求各县于翌年置办小型苗圃,培养树秧[3]161。次年2月,颁布《关于开展生产运动的训令》,倡导一人一树运动,主张尽量利用沟沿、塘边、堤上、围基等处普遍植树,以利防沙护坡。此外,还制定了保护树木办法:教育儿童不准乱砍小树;不要将牲口拴在小树上;要将骡马等牲畜戴上口罩等[5]159。

在淮北边区行署的倡导下,各地政府积极响应。以泗阳县为例,县政府在县、区乡分别发动植树周和植树日活动,号召每户种树十棵。经过努力,各地超额完成了上级分配的植树任务。这一情况可从1942年泗阳县的植树数量中得到证实。现将1942年泗阳县植树数量,统计列表如下:

1942年泗阳县植树数量统计表

区乡名分配数(株)已植数(株)完成量(%) 龙集区18 00022 465125 中扬区19 00021 000111 陈圩区16 00021 000131 直属乡19 00023 165122 总计72 00087 630122

资料来源:安徽省财政厅、安徽省档案馆编:《安徽革命根据地财经史料选》(二),安徽人民出版社,1983年,第89页

从上表可以看出,泗阳县的三个区和一个直属乡共分配植树任务72 000株,实际植树87 630株,超过分配额的22%。其中超额最大的陈圩区超出了31%,超额最小的中扬区也超出11%。

此外,边区的其他县植树成绩也很突出。如,泗南、淮宝、泗五灵凤、盱凤嘉四县于1944年累计植树达1 061 280株[3]249。植树造林运动的开展,有效改善了淮北抗日根据地的生态环境,减轻了水旱风沙等自然灾害,为农业生产创造了有利条件。

(四) 植棉运动

1939年后,日伪逐步占领棉产区,并对纱、布实行统制政策,引起淮北根据地的棉花、纱布价格上扬,棉花价格涨幅甚至超过土纱和土布,出现“棉贵布贱”的现象,直接影响着民众的穿衣用布[7]。

为了解决根据地的棉源问题,淮北边区政府采取措施如下:(1)动员民众广泛植棉,扩大植棉面积。1942年3月,所通过的《关于加紧春耕运动努力生产的指示》指出:组织植棉,全边区的棉花产量须增加300万斤,要求适宜植棉地区,植棉面积应达全地亩的7%;一般地区,植棉面积应占3%[6]116。(2)制定相应的奖惩办法,鼓励农户植棉。1943年12月,《淮北苏皖边区纺织事业奖励办法》规定:凡种棉田一律免收公粮;种得多,收得多,且能帮助别人的种棉英雄,奖励犁一张,并颁发“种棉英雄”荣誉证书[3]174。如果棉田地种植其它作物,则加倍缴纳公粮。此外,为提高棉花产量,边区政府大力推广植棉技术。调派技术人员深入乡村,指导农户科学植棉,并编印散发各种植棉技术的小册子。

在淮北边区政府的推动下,根据地植棉面积迅速增加。据统计,1944年11月前,泗南植棉18 000亩,盱凤嘉次之,达1684.2亩,淮宝为9473亩,三县共植棉田29 157.2亩[3]249。植棉运动的开展,不仅解决了棉源紧张问题,而且增加了农民的收入,提高了农民扩大再生产的能力。

三、农业建设的驱动力:形式多样的生产办法

淮北抗日根据地的农业经济极为落后,人力、资金、生产资料等严重不足。为此,边区政府采取劳动互助、生产竞赛、兴办农贷等多种办法,最大限度地整合了农村的固有资源。

(一) 实行劳动互助

所谓劳动互助,就是把分散的个体农民组织起来,优势互补,实行集体生产。针对农村劳动力匮乏,以及土地、畜力、劳动工具等生产资料的严重不足,淮北边区政府因势利导,把实行劳动互助作为发展农业生产的有效途径。

淮北根据地的劳动互助灵活多样。从原则上看,以量力而行为主,有人力出人力,有生产资料出生产资料,多有多出,少有少出;从规模上看,一般是自由组发展为大组,或由若干小组合并为大组,直至扩大到一个自然村、行政村。在人口密集地区,则由若干互助组重组成劳动合作社;从内容上看,主要有人力互助、牛力互助、人力换牛力互助,以及人力、牛力、工具三方面的大互助。

在边区政府的积极倡导下,淮北根据地的互助合作运动得到空前发展。截至1944年10月底,淮宝、盱凤嘉、淮泗、泗宿等直属四县组织的劳动力47 238人;邳睢铜组织的劳动力21 651人;淮泗、盱凤嘉二县的互助耕地达28 423亩。合作社也在全边区普遍开展,至1944年8月,已有社员24万人以上,资金达2500万元以上[4]27。在生产力十分低下的情况下,通过优化整合有限的农业资源,最大限度地发挥了现有资源的优势,推动了农业生产的发展。

(二) 开展生产竞赛

在生产力的诸要素中,人是最根本、最活跃的因素。为奖励先进,鞭策后进,调动人的生产积极性,淮北边区政府积极开展劳动竞赛。1943年11月,淮北边区行署在《关于开展生产建设的决定》中,确定开展劳动竞赛的具体步骤:(1)选出模范生产者和积极分子,由其向群众发起挑战;(2)在自愿的前提下,根据双方实际情况,规定可能实现的目标与条件;(3)发动群众向模范看齐,与模范竞赛[3]168。同时,在具体实施中,又把劳动竞赛与评选模范紧密联系起来。首先,动员人与人、户与户、小组与小组、村与村、连队与连队之间开展劳动竞赛;然后,从竞赛中选拔劳动英雄及模范户、模范小组、模范村等。

为了营造良好的竞赛环境,调动广大农民积极参赛,淮北边区政府制定了奖励办法:(1)乡、区二级劳动英雄及模范工作者,由区乡政府颁发奖状,并将其事迹在全区、全乡宣扬;(2)县级英雄及模范工作者,由各县政府给予物质奖励,并颁发锦旗、奖状,将其事迹在全县宣扬;(3)各级机关、部队的英雄及模范工作者,由各上级领导机关、部队分别予以奖励;(4)边区英雄及模范工作者,由军区及行署给予物质奖励,并颁发奖状,将其事迹在全边区宣扬[4]121-122。可见,边区政府的激励机制,既有精神鼓励,也有物质奖励,同时辅以舆论宣传,具有很大的灵活性与可操作性。如,在泗阳安河上龙集区发动中队与中队竞赛,界集区、泗南溧河等地开展河工竞赛等[3]243。在各地开展的生产竞赛活动中,通过树立模范集体、奖励劳动英雄活动,激发了广大农民的生产热情,发扬了团结协作的精神,极大地提高了劳动效率。

(三) 举办农贷

农业贷款是否满足农业建设资金的需求,直接关系到农业经济的发展。抗战时期,由于农业自身积累和财政投入的不足,淮北根据地的农业建设步履维艰。为了解决农业经济发展的资金瓶颈,稳定农业生产,淮北边区政府于1942年设立金融机构,定名淮北苏皖边区地方银行(简称“淮北银行”)。

边区政府通过淮北银行加大对农业的扶持力度,包括:(1)向农民发放低息贷款,利息一般不超过1.5%[3]81,帮助农民购买农具、耕畜及种子等生产资料;(2)发放垦荒和水利建设贷款。仅1943年春季,发放的贷款用于水利工程153万元,用于垦荒48.5万元[3]233-238。随着银行经济实力的提升,对农业建设资金的投入日益增多。同年12月,在发放的生产贷款中,麦种贷款280石粮,灾区的牛草贷款2500石粮,灾民及渔民救济生产贷款110万元[3]172-173。据统计,在淮北银行发放的各项贷款中,仅农业贷款就占一半以上[3]108。

为集中社会的各种物力及财力,淮北边区政府还在乡村设立借贷所,广泛动员私人借贷,解决农民的生产生活需求。如泗阳县规定,借粮以保为单位,大保至少借出15石,中保10石,小保5石[3]86。通过举办农贷,淮北根据地的农业生产获得大量资金,有效地缓解了农业建设中的经费不足的压力。

综上而论,在战争的特定环境下,淮北边区政府结合实际情况,因地制宜,因时制宜,灵活采取各种办法,实行减租运动与农业税制改革,大力开垦荒地、兴修水利,积极开展植树、植棉运动等。农业改革与农业建设的实施,基本满足了根据地军民的生活所需,为推动社会经济发展及争取抗战胜利奠定了坚实的物质基础。实践证明,边区政府发展农业经济的思路是正确且行之有效的,对于以后的农业改革与农业建设具有重要的参考价值。

注释:

(1)主要成果有:许祖范《安徽抗日民主根据地的经济建 设》(《中共党史研究》1990年第1期)、李柏林《减租减息与淮北抗日根据地乡村社会的变迁》(《抗日战争研究》2006年第2期)、朱超南《淮北抗日根据地财政经济史稿》(安徽人民出版社1985年)等,或侧重于对淮北抗日根据地经济的总体考察,或重点探讨土地改革与乡村社会的关系;朱正业、杨立红《淮南、淮北抗日根据地的制度变革与纺织业发展》(《抗日战争研究》2008年第1期)、俞小和《调整与变迁:淮北抗日根据地的互助合作运动》(《安徽史学》2013年第3期)等,分别对淮北抗日根据地的纺织业、互助运动等进行研究。

(2)淮北边区也曾大规模实行货币地租。1941年,淮北苏皖边区将1939-1941三年的田赋一次性征收,按照土地产量的多少分为三级累进税,产量高每亩征1角2分,中等的每亩征1角,产量低的每亩征8分(安徽省财政厅、安徽省档案馆编:《安徽革命根据地财经史料选》(二),安徽人民出版社,1983年,第99页)。

(3)淮北边区政府曾规定:1942年秋季公粮征收分为十级,每人收获5斗起征3%,每人5斗以下免征,到每人十石以上者,征收15%(安徽省财政厅、安徽省档案馆编:《安徽革命根据地财经史料选》(二),安徽人民出版社,1983年,第100页)。

[1]毛泽东选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1991.

[2]毛泽东选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1991.

[3]安徽省财政厅,安徽省档案馆.安徽革命根据地财经史料选(二)[Z].合肥:安徽人民出版社,1983.

[4]豫皖苏鲁边区党史办公室,等.淮北抗日根据地史料选辑:第3辑:第2册[Z].1984.

[5]豫皖苏鲁边区党史办公室,等.淮北抗日根据地史料选辑:第5辑[Z].1985.

[6]豫皖苏鲁边区党史办公室,等.淮北抗日根据地史料选辑:第2辑:第1册[Z].1984.

[7]朱正业,杨立红.淮南、淮北抗日根据地的制度变革与纺织业的发展[J].抗日战争研究,2008(1).

Agricultural Reform and Agricultural Construction in Huaibei Anti-Japanese Base Area

ZHU Zheng-ye1,YANG Li-hong2

(1.History Department, Anhui University, Hefei 230039;2.Institute of Marxism, Anhui University of Chinese Medicine, Hefei 230012,China)

Agricultural production is the foundation of social existence and the motive force of development. Under the specific background of the War of Resistance against Japanese aggression, it is particularly urgent and necessary to develop the agricultural economy in Huaibei base area. According to the actual situation, the government of Huaibei Border Region actively promotes the rent reduction movement and the agricultural tax reform, and flexibly adopts various measures to carry out the comprehensive agricultural construction. It not only guarantees the military and civilian food in the base areas, but also plays a vital role in other construction and the victory of the War of Resistance Against Japanese Aggression. The practice proves that the idea of developing agricultural economy in Huaibei border area government is correct and effective, which provides useful reference for the future agricultural construction and reform.

Huaibei Anti-Japanese Base Area; agricultural reform; agricultural construction

2018-12-03

2018年度安徽省社会科学创新发展研究项目“淮南、淮北抗日根据地的经济改革和经济建设”(2018CX055)。

朱正业(1970- ),男,博士,教授,博士生导师;杨立红(1974- ),女,博士,教授,硕士生导师。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2019.01.01

S-09

A

1004-4310(2019)01-0001-07