金融企业网络视角下长三角城市群权力空间结构特征*

任亚文, 曹卫东, 李影影

(安徽师范大学地理与旅游学院,安徽 芜湖 241000)

区域是指地球表面上具有一定空间的、以不同物质客体为对象的地域结构形式[1]。遵从地理学第一定律,在自然、社会和经济等多种因素作用下其结构不断发生演化。随着地理学研究的社会化转向,区域空间结构研究也从物质的几何空间向非物质的流空间、权力空间转变[2],即流动空间中存在着权力的空间生产行为[3],其中资本要素的高速流动极大地影响对城市网络内的城市地位。空间生产理论认为空间是社会关系的产物,受到社会、政治、经济等因素影响与塑造,会带来城市区域内不同主体间的社会-空间-权力的不平等[4-10]。权力空间有其独特的可生产性、流动性和等级性,是一种生产方式和过程,通过资本要素可完成权力空间的生产和重构。不同于政治权力的统治属性,城市权力空间本质上是一种不平等的空间体系[11-12],表达城市个体在区域空间网络中的地位。

伴随中国经济高速发展进程中产生的突出的区域失衡问题,权力空间相关的地理学研究在当代中国方兴未艾。理论研究中,空间生产、社会-空间关系、尺度重组等围绕权力空间研究的理论引进与本土化的知识建构成为主流学者的共识,并且从多角度来解释中国城市和区域空间发展的重要意义:如魏开和许学强[13]就权力空间研究范式进行了研究述评;叶超等[14]在研究中剖析传统空间观的基础上预测城市空间生产问题将会在中国逐渐突出;文献[15-16]则认为尺度化实践和尺度政治的形成机制在社会-权力关系中不断被重构和利用。而在权力空间的实证研究方面,罗小龙等[17]以南京市江宁区撤县设区为案例,从行政区划的调整过程、权力斗争及其影响三个角度出发,分析了渐进式城市空间重组的过程;杜德斌等[18]学者将地缘政治思想与经济权力评价模型相结合,在国家间相互依存敏感性和脆弱性的思想框架下对中国崛起过程中经济权力空间格局的演化进行了动态研究;以此为代表的学术成果都将地理学的空间研究推向了更深层次。根据Castells[19]关于信息网络的论证框架,流动空间塑造了网络,为非均衡的空间体系形成奠定基础,进而权力空间的分析无法脱离网络空间结构。所以在研究方法上,基于流动空间理论的城市网络分析广泛应用:企业与城市网络[20]、交通设施网络[21-23]、人口网络[24-25]和物流网络[26]成为研究网络流动空间中城市权力的主流介质,Gephi、UCINET、Pajak等网络可视化分析工具在流动数据不断扩张的基础上应用愈加成熟,这些方法可对各级尺度下的权力空间结构进行量化识别、分形判断和数据分析。诸如此类研究,本质上反映的都是地理要素行为对于权力空间格局的建构。由此,网络分析工具对于权力空间的研究适用性较强。

综上,城市权力空间的相关研究积累了较为丰硕的学术成果,延伸出城市地理研究的多元化视角。但权力空间结构研究大多以理论借鉴进行文本分析或是单一化的网络计量为主导,研究方式相对孤立;此外,研究尺度存在两极化倾向:城市微观尺度的社会空间过程研究和宏观尺度中全球城市网络空间结构分析相对突出,对于区域尺度下城市群的城市权力空间格局研究相对较少,缺乏基于空间生产或尺度性机制解释。本文利用长三角城市群金融企业关联数据并采用社会网络分析方法对长三角城市群权力空间结构特征进行研究,且引入空间生产理论尝试解释其形成动力。

1 研究区概况

长三角城市群位于长江下游地区,是我国“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带,世界第6大城市群,国土面积约21万km2,占全国2.2%。尽管其经济规模、人口集聚、科技生产、城市联系等方面处于中国城市群发育的前沿阶段,但却经过较为复杂的空间变迁(表1):在城镇群、国家空间规划和长三角经济协调会三个维度中存在三种不同的范围界定,总体上由最初的核心区逐渐扩展至沪苏浙皖全境。需要说明的是,从频繁的区划变动来看,安徽省城市被纳入长三角始终存在多重争议:经济上,产业转移和劳动力的东向流失使得安徽在建构联系的同时,却无法获得同等的发展地位;政治上,基于政府协作的长三角经济协调会机制设定由于发展竞争等因素始终无法从根本上实现一体化;文化上,安徽与沪苏浙在地缘文化方面的历史共性体现其被纳入长三角的可能。综合上述三种主要因素以及显著的发展差距使得长三角的区域概念在大众观念、政府意志和文化认知方面存有无法统一的分歧。2016年,国务院正式发布《长江三角洲城市群规划》,明确了包括上海、苏南、浙北和皖江地区共26个城市(图1)的区域范围。国家规划推动由城镇等级体系向网络空间转型的区域一体化进程,城际间的竞合关系使企业网络成为其重要的权力空间形式。

图1 长三角城市群Fig.1 The Yangtze River Delta city agglomerations

区域概念原始区域区域范围设定年份当前区域区域范围设定年份国家空间规划沪苏浙皖三省一市2007沪苏浙皖26市2016长三角经济协调会长三角14城市协作办1992长三角经济协调会30市2017长三角城镇群上海经济区10市1982“泛长三角”地区41市2014

2 数据源与研究方法

2.1 数据来源与筛选

城市群的经济网络是权力空间的核心,而企业既是城市微观经济主体,也是城市网络的“代理人”[27]。我国政府对于民营金融资本的严格管控决定该类型企业设立的谨慎性,同时金融企业的分布行为具有更强的资本敏感度和空间流动性,其分支机构的异地设置能呈现城市间的网络关系,进而判断城市群的权力空间。相较于其他高级生产者服务业的分布,金融企业网络数据具有一定研究代表性。

由此,在数据的真实性、可获取性和专业性的基本原则下,利用已设计的计算机爬虫代码获取 “企查查” 专业企业信息查询网站[28]中涉及沪苏浙皖“三省一市”银行、保险、财务和基金证券业企业“总部-分支”机构的名录数据。为构建长三角城市群金融企业空间关联网络矩阵及属性数据库,需要根据研究设定对原始数据作进一步的筛选和处理。具体筛选方法为:① 根据长三角城市群2016年最新区划筛选出总部-分支地址均在该范围内的数据;② 金融企业的分支机构覆盖超过两个城市,且排除自助金融服务设备点;③ 同一城市不同地区的民营银行网点机构归属于当地支行,并只记录支行数量;④ 该数据不包括四大国有银行(中国银行、中国工商银行、中国农业银行和中国建设银行)及其关联企业,共计5 733条数据。以区域性民营金融企业为主体,其空间分布相对于其他产业企业更适合研究区域内部资本流动下的城市群权力空间。该数据属垂直体系类型,普遍应用于城市空间网络化研究[29-30],便于突出权力空间的主次格局,符合对于城市权力空间网络的研究要求。

2.2 社会网络分析

社会网络利用多个点和各点之间的连线,即行动者(城市)间的关系所组成的集合进行表达。从“关系”角度出发,用“中心性和控制力”测量个体城市在整个网络中的权力,而网络密度、节点中心度和节点中心势则是以网络整体为重点进行局部测度,测量的是某一网络在多大程度上围绕某个或某些特殊点建构起来。为保证空间格局的层次性和数值区间阈值设定的客观性,其中心性值、控制力值、首位联系值均按照ArcGIS中自然断裂点法进行默认区间划分。

2.2.1 中心性与控制力 中心性与控制力是对个体权力的量化分析[31],社会网络分析中,节点中心度用来表示城市作为链接节点处于网络中心位置的程度表征城市对资源空间控制的程度:而控制力则是对城市在空间中的支配能力的具体衡量。节点中心度及控制力测度方法为:

(1)

式中,PCi和RPi分别表示城市i的中心性(节点中心度)与网络控制力;Ri为城市联系度。cj为城市j的直接链接城市数(度中心性);rij为城市i与城市j的链接量,且i≠j。

2.2.2 网络密度与点度中心势 网络密度指一个网络凝聚力的总体水平,描述了一个网络中各个点之间关联的紧密程度,网络密度越大,网络和各节点的吸收、传递和处理功能就越强。具体计算为:

D=L/[n(n-1)]

(2)

式中,D为网络密度,L为城市间实际存在经济关系联接线的总数目,n为城市网络规模即网络中节点个数。相比于点度中心度对于任意一点在网络中核心性的测度,点度中心势用于刻画网络图的整体中心性,中心势越接近于1,说明网络越具有集中趋势:

(3)

式中,Q为点度中心势,cmax为度数中心度的最大值,ci除最大值城市之外的其他城市的度数中心度,分母部分整体代表26个城市的理论最大度数中心度差值。

2.2.3 凝聚子群 一般意义上,“凝聚子群”即为网络中次级尺度空间中的“群体”,分别通过关系的互惠性、子群成员之间的接近性或可达性、关系强度以及相对于内外部成员之间的关系的密度来进行聚类界定。引入该分析方式,是为了能在城市群的整体权力空间中,进一步识别较低尺度的权力空间,进而反映城市网络与权力空间之间的关系,该结果采用UCINET中聚类分析模块进行输出。

3 基于城市网络的权力空间特征

3.1 权力空间的网络形态

权力首先应该被看作是一种“生产性的实践”或是“生产性网络”[31],而城市网络是权力空间生产的核心机制。根据公式(1)测度长三角城市群26个城市中心性和控制力统计结果(图2a),并利用ArcGIS以每城市在区域内的金融企业关联总强度为标准生成无向网络(图2b),总体控制力处于9.75-120.72,高低极差超过12倍,城市地位差异较为显著。

图2 长三角城市中心性和控制力指数统计及其权力空间网络结构Fig.2 Centrality and control index statistics of the Yangtze River Delta and its power space network structure

具体而言,上海市占据绝对优势地位,而苏南和浙北城市达到中上水准,安徽城市则集中处于低控制力、低中心性区间;空间上形成沪-宁、沪-杭和沪-甬三大轴心和以上海为中心覆盖苏南、浙北地区的较强关联网络空间,以及以合肥为中心的次级不完全网络(图2b)。交通设施与金融协作体制建设的滞后限制了安徽其他城市与合肥市的金融资本流动行为,嵌入城市群的深度严重不足。根据公式(2)和(3)计算网络密度及点度中心势,长三角城市群26个城市的网络密度为0.418 5,点度中心势达到0.934 9;其中“核心区”16个城市(除安徽省以外的该区域内苏南、浙北地区城市)的同等指标值分别为0.829 2和0.917 9;城市群网络空间的扩张引发中心势的小幅上升和网络密度的大幅下降,进一步说明城市群各网络权力节点平均关联能力下降且整体中心集聚性显著增强,低密度、高集聚性特征显著。首先,综合空间演变的历史因素,“核心区”网络构建十分成熟,金融资本的早期扩张空间与后续更大规模的要素流动在整体关联密度方面形成鲜明对比,高中心性城市的权力优势在这种高集聚性的网络空间中得到充分发挥;其次,低密度的网络空间强化了非均衡的形态,形成具有高低尺度性的权力空间。

3.2 城市群的权力空间特征

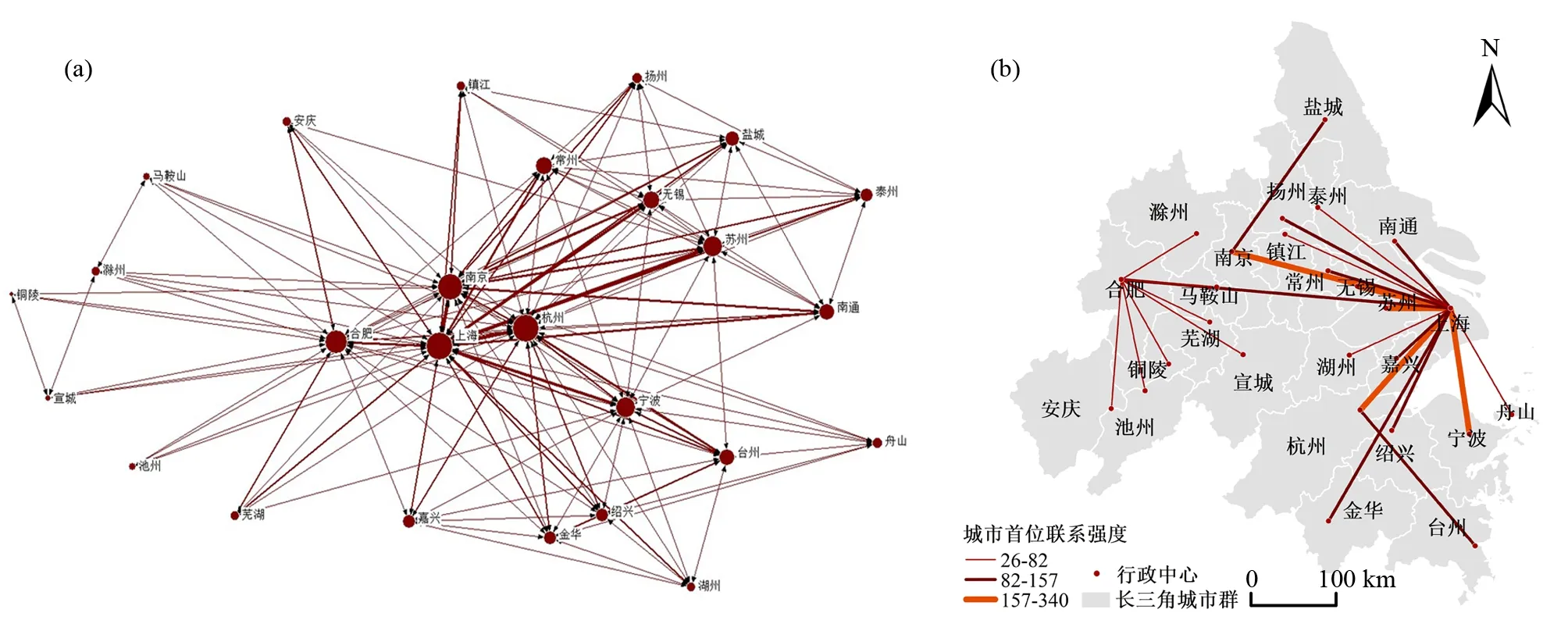

3.2.1 “核心-边缘”体系 参考弗里德曼[32]提出的“核心-边缘”的区域空间结构的解释框架,基于中心性测度结果并利用社会网络分析UCINET生成等级网络结构(图3a)。上海、南京、杭州在权力空间结构中处于支配核心,合肥属次级核心,并由此根据关联强弱形成“边缘”化的受支配网络;在城市首位联系强度的空间格局中(图3b),上海市主导了大多数城市的首位关联,尤其是以“苏锡常”为代表的苏南地区与以杭州和台州为代表的浙北地区成为权力空间中的关键节点;而安徽城市则构建出以合肥为中心相对独立的“核心-边缘”权力空间格局,行政边界的制约仍未突破。

综上,在区域尺度中,长三角城市群形成了以上海、苏南和浙北为中心,以江苏扬州、泰州和盐城、浙江舟山、金华和台州以及安徽城市为边缘地带的“核心-边缘”权力空间体系;在城市尺度中,则构建出合肥市和上海市分别主导的“核心-边缘”结构;概言之,权力空间存在着低尺度性且相对独立的重要特征。

3.2.2 权力空间的扁平化与集聚性 传统行政空间管制的路径体现在垂直性的等级传达关系,城市权力空间受到多方限制。而当前从城市转型为区域的网络化空间趋势直接导致传统城镇等级体系的变革:权力空间的高低尺度关系变得更加直接(图3b),上海对于城市群内部的金融资本辐射不再局限于省会城市,将权力空间的首位关联渗透进边缘地带的一般地级行政区,其扁平化特征十分鲜明。但由此导致的另一个结果在于权力空间的要素来源更加广泛,且城市网络的低密度特征证明了高尺度城市(上海、南京和杭州等)的集聚性得到进一步增强;而集聚性的另一种表现则是空间上的集聚:以上海为中心,首位联系强度处于82-340区间的城市主要集中在苏锡常、杭绍甬地区,金融企业的生产网络形成完全覆盖,权力空间规模将会变大,权力空间的集聚性开始叠加,由个体城市集聚转变为相近区域的高尺度空间集聚。由此,核心城市权力更加强化,边缘地带趋于弱化,存在两极化特征。

图3 长三角城市网络结构及首位联系的空间特征Fig.3 The network structure of the Yangtze River Delta and the spatial characteristics of the first link

4 权力空间结构的形成动力

4.1 资本要素在地理上的机动性

商品和货币在空间中的迁移所面临的物理障碍必须被降到最低,然而,空间整合的充分条件是由资本和劳动力在地理上的机动性所给定的[12]。一方面,长三角金融企业的空间分布所催生出的城市网络反映了基于资本流动行为的权力空间结构,即网络空间是资本机动性发挥作用的基础环境。另一方面,外来资本的持续吸纳一直是重要的活跃环节,其要素流动得益于国家管制的逐步放开,这极大释放了资本的机动潜力,并在时间和空间双重条件下对一系列空间壁垒的消灭和跨越。相对于其他产业,金融企业最显著的特征在于空间上的逐利趋向并通过资本形式的转变推动“权力空间化”,所以资本要素的机动性是权力空间形成的根本动力。

4.2 基于空间生产的环境建构

空间的生产就是空间被开发、设计、使用和改造的过程[33]。城市权力空间结构的形成本质上是多尺度空间生产的必然结果,从而在城市网络中的高低等级节点间形成依附关系。一般而言,区域权力空间格局通过物质空间生产与制度空间生产进行构建。

4.2.1 物质空间生产 以城市网络为主体形态的权力空间建构一般将物质空间生产作为“先行者”,而基于资本循环动力的物质空间生产则在长三角城市群率先以地方实践向制度层面影响的形式展开,相对于制度建设更超前。

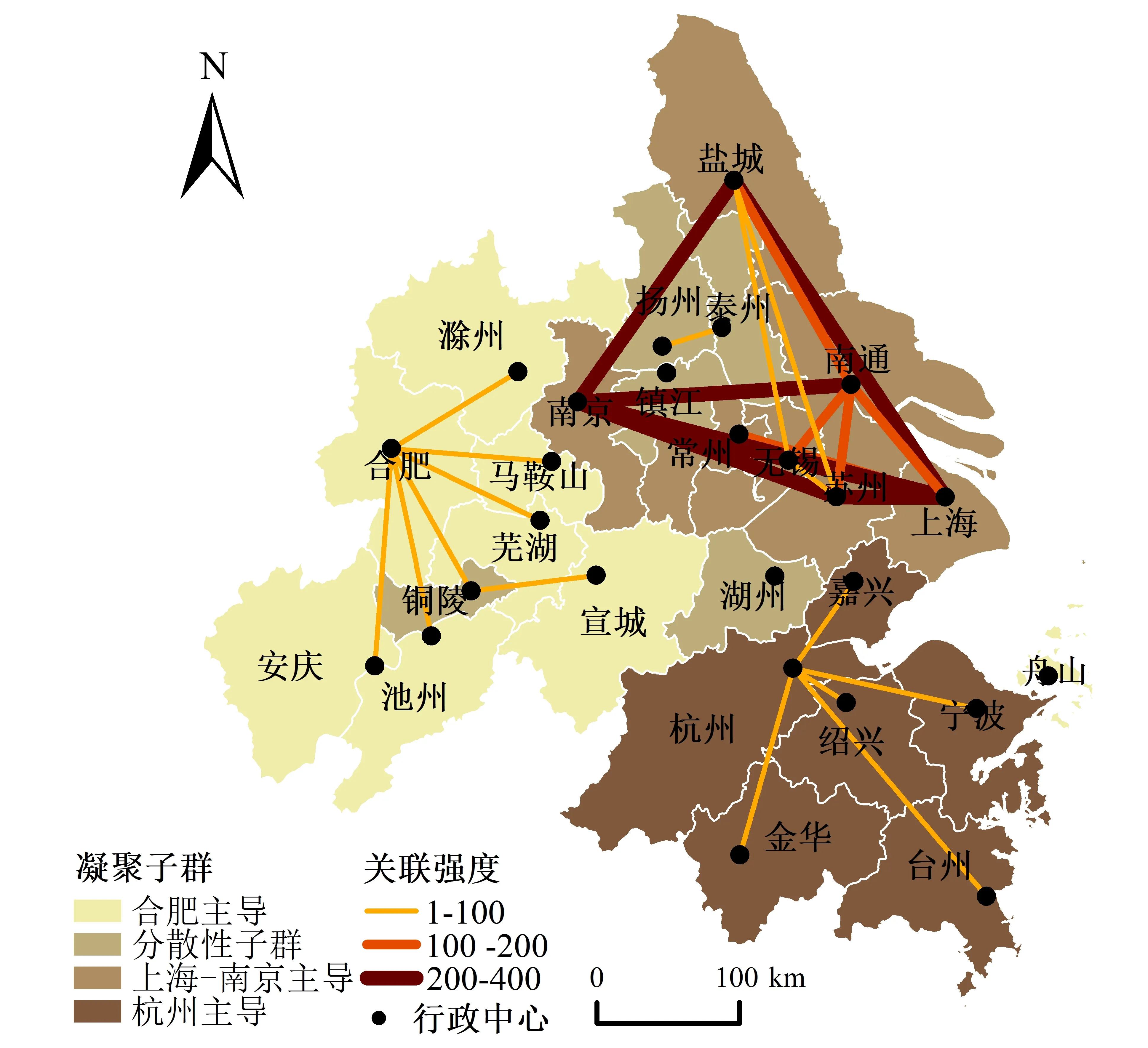

图4 长三角城市群权力空间凝聚子群统计Fig.4 Condensation subgroup analysis of power space in the Yangtze River Delta

利用社会网络中的凝聚子群分析可判断空间生产的基本形态。图4为UCINET-凝聚子群的聚类结果,并按照二级子群分类通过ArcGIS进行同一子群内部关联网络的可视化:其突破省际边界的趋势较为明显,主要形成了以上海、杭州和合肥为主导的集中性子群及由安徽铜陵和宣城、浙江湖州和舟山、江苏镇江、扬州和泰州形成的无明确中心的分散性子群。物质空间生产一方面表现在城市群空间内部沟通的高速交通设施与河-海航运的网络化建设、开发区的开辟以及城市内部商业空间的兴起,都是资本流动对物质空间生产推动构成的影响;另一方面,城市权力在空间生产过程中构建出一种跨尺度的社会关系,且受到地方性相近地缘文化的历史联系影响,由此形成城市群内部空间生产力量: 如邻近省域的人口流动、产业转移及社会空间中地域文化的趋同,都真实反映在长三角城市群三省一市的相互交界地带。

图4中,上海与苏南和江苏沿海地区的跨行政区凝聚特征最为显著,符合城市首位联系强度的空间分布结果。沪-宁主导下的子群内部金融企业资本空间生产较为成熟,这是沪苏交界物质空间生产的典型表现;其中,镇江-扬州-泰州在物质空间生产中的关联较为紧密,权力空间的聚类结构也符合发展实际。杭州和合肥各自主导下的“凝聚子群”仍有行政体系的等级性特征,金融企业的分布与城镇格局基本一致,但铜陵市、宣城市和湖州市的同一聚类证明了皖浙两省的跨行政区物质空间生产已初现端倪。

4.2.2 制度空间生产 全球化时代资本的逐利性需求,长三角城市群自然拥有流动空间的性质,尽管地理空间总体上被认为是无疆界的空间,但跨越尺度的经济和社会活动仍然通过有行政边界的空间来构筑。国家空间内部区域性城市群网络的行政边界具有非斗争性,城市群跨越尺度的空间整合是在其等级空间上的生产行为,不同于跨国城市网络中的“流”空间由于领土和边界性质而受到控制和削减。

所以长三角由概念走向组织再演化为城市群实体在空间生产中存在三个阶段:城市边界弱化-边界重构、空间剥夺、空间重组(空间再生产)。图4中长三角城市群凝聚子群的空间格局开始使网络化单元与行政单元产生相对分离,国家和地方政府通过长三角经济协调会、长三角城市群发展规划、长江经济带战略等一系列制度生产明确城市个体单元作为城市群网络空间的权力主体,也使城市群权力空间的分异格局更加显著。相对于区域层面的空间整合,地方性频繁的区划调整也是制度空间生产的重要途径,主要目标在于通过空间重组强化网络节点城市的空间生产以扭转扁平化和集聚性对边缘城市的负面效应,增加城市网络的嵌入深度,进而为未来提升资本流动的控制力构建“场所”。但相对于资本动力引发的物质空间生产及其对权力空间结构形成的作用,制度空间生产存在政府主导的调控意志,是非规律性的、不可预测和计量的。综上,区域权力空间是地方实践与制度层面之间相互协调下的空间生产结果。

5 结 论

1)长三角城市群权力空间结构既保持了“核心-边缘”的等级格局,也存在两极化的演变趋势。利用社会网络分析量化的中心性和控制力数值差异基本反映基于金融企业联系下城市权力空间的地位关系:苏南、浙北和上海地区保持着网络中心地带的传统优势,尤其是“沪-杭”、 “沪-宁”和“沪-甬”呈现出高中心性的权力空间格局,而安徽城市的网络建构仍处于相对弱化的初级阶段。此外,安徽与浙江两省主要为省内凝聚子群的关联,而苏南地区与上海地区则已经形成成熟的跨省域凝聚子群。

2)网络化的流动空间是长三角城市群城市权力空间的发生基础。没有城市间的要素流动就无法产生城市网络,也就缺少权力空间建构的基础环境。而上海市获取城市权力空间核心地位的重要原因就是依托自身金融资本优势面向苏浙皖三省进行网络化建构,政府对于要素流动的管制放开帮助民营金融资本消除行政空间的“壁垒”,以此实现其“空间修复”,从而支撑起城市权力空间的完整体系。

3)权力空间是高低尺度间空间生产的妥协产物。一方面,空间生产是获取资本辐射的重要手段,为资本的“空间修复”提供必要的场所;另一方面也是加速区域一体化的主流形式,既有物质空间通过地方实践创造的“推力”,也存在制度空间以政策路径为载体构建的“拉力”,两者相互作用。区域发展一体化空间整合的天然属性决定了多尺度空间的生产行为。“凝聚子群”的研究结果验证了空间生产的跨越区划的整合特征:既有区域整体的尺度化进程,同时伴有城市间的空间重组,主要表现为行政区划调整和城际协作发展政策的推进。

本文尝试将社会网络的计量方法与空间生产、权力空间理论的文本分析相结合,探究城市群权力空间结构与空间生产的尺度关系以及展开资本动力分析,一定程度上创新了演绎思路,对未来城市网络和空间生产的尺度研究有一定参考意义。但流动数据的单一化,金融企业的具体资本强度未得到充分挖掘,关联替代性还有待深入研究,与资本循环、权力概念及空间生产理论结合尚未成熟,尤其在方法的选择上还有较大的研究余地,这些问题将会在日后的研究中进一步得到加强和详细论证。

——长三角油画作品选之四