180-1911年晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害时空特征*

党群,殷淑燕,徐兆红

(1. 陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119; 2. 西安科技大学管理学院,陕西 西安 710054)

现代气候在全球变暖的趋势下多变且不稳定,造成极端气候事件和气象灾害呈增加趋势,并对人类生存和社会可持续发展产生重大影响,气候变化及其引发的自然灾害成为学术研究热点之一。晋陕蒙毗邻地区位于黄河中游,是半湿润区向半干旱区变化的气候过渡地带,也是农牧交错地带,生态环境脆弱,对气候变化反应敏感。因冷空气异常活动导致的剧烈降温以及雨雪和霜冻造成的寒冻低温灾害[1],在本区频发且影响范围广,对农牧业生产影响严重[2],是该区域主要的农业气象灾害。近年来,晋陕蒙毗邻地区生态环境问题凸显,成为了人地关系重点研究区域,针对区域生态环境[3-4]、自然灾害[5-6]等方面相关学者已开展了深入研究。对历史时期自然灾害时空分布特征进行研究,能更加完整的反映自然灾害发展机制,可为分析现代自然灾害特征及预测未来灾害演化提供有益资料,具有突出的现实意义。现有的相关成果,多以山西省、陕西省或鄂尔多斯高原历史时期包括干旱、霜雪、洪涝在内的自然灾害为对象[6-14],针对其特点、周期及其与气候变化的关系展开研究。而专门针对晋陕蒙毗邻地区历史时期灾害的成果较少,仅有李慧芳[15]和刘静[16]分别对晋陕蒙毗邻地区明清时期、历史时期洪涝灾害进行了研究,对寒冻灾害进行的探讨更少。不能充分满足对区域寒冻灾害发展机制、特征演化预测进一步研究的需要。文章通过整理与分析历史文献资料,得到180-1911年晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害数据信息,运用数理统计、小波分析与空间分析方法,从灾害频次和县次两个角度,对寒冻灾害时空分布规律进行刻画。研究结果或将对认识晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害的发生规律及灾害防治提供有益参考。

1 研究区概况

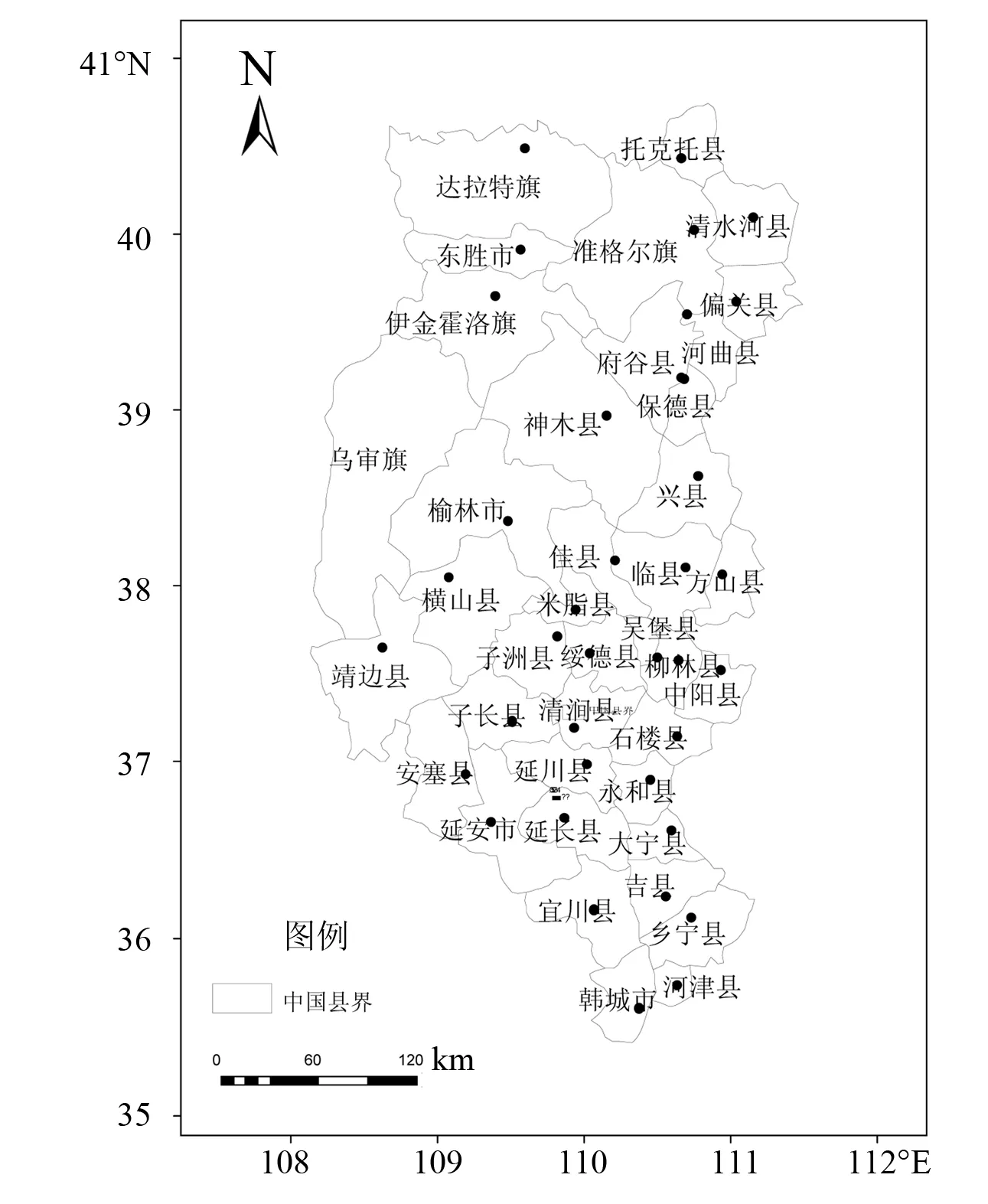

本文研究区域位于鄂尔多斯高原与陕北、晋西北黄土高原接壤地带,是内蒙古、山西省和陕西省三省交界地区。研究区北起内蒙古托克托县,南到陕西韩城与山西河津交界的龙门,东侧为黄河晋陕峡谷,西侧为长城沿线,包括3省区5市共39个县/旗。区内地形沟壑纵横,多年平均降水量300-500 mm,生态环境脆弱,土壤侵蚀、水土流失严重,水、旱、霜冻等自然灾害频发(图1)。

图1 晋陕蒙毗邻地区Fig.1 The Jin-Shan-Inner Mongolia adjacent area

2 材料与方法

数据来源于《中国气象灾害大典》《内蒙古历代自然灾害史料(上下册)》《内蒙古自然灾害通志》《内蒙古历代自然灾害史料续辑》《山西自然灾害》《山西自然灾害史年表》《陕西自然灾害史料》《陕西历史自然灾害简要纪实》[17-27]中有明确记载发生时间、地区(按现行政区划)及灾情的寒冻灾害信息,再依据《西北灾荒史》[28]和各县县志对采集的信息进行补正。在史料记载收集工作完成后,为避免同一次寒冻灾害因在不同资料中出现,或因表述有所不同,而产生的重复统计,对历史时期寒冻灾害数据资料进行了清洗,去除了重复录入的寒冻灾害信息。

以年为单位统计寒冻灾害发生频次,以县为单位统计发生县次,形成数据库。运用数理统计和小波分析等方法研究。对灾害的等级划分,根据灾害持续时间、受灾范围和强度,将寒冻灾害分为3个等级:1级轻度寒冻灾害在文献中描述为“霜”、“陨霜”、 “河结冰” 、“雨木冰”等,没有记录对人们生产生活产生影响;2级中度寒冻灾害描述为“陨霜害稼”、“陨霜杀稼”、“坏民庐舍”、“麦谷无收”、“老少饥窘”等,持续时间较长、范围较大,对农牧业生产和人民生活造成较大的影响,文献资料记载如“二月,大同路暴风大雪,坏民庐舍”, “大同诸卫屯军因春夏亢旱,秋夏早霜,麦谷无收,老少饥窘”;3级重度寒冻灾害描述为“风雪为灾,马多死”、“人相食”、“饥民流移相食”等,持续时间长,影响范围广及损失较大,文献资料中记载如“秋八月,霜饥,人相食”,“ 八月,柳林淫雨不止,及晴霜落如雪,禾尽杀,饥民流移相食”。对灾害的发生季节,采用农历纪年法,春季为1-3月,夏季为4-6月,秋季为7-9月,冬季为10-12月。

3 结果与分析

3.1 寒冻灾害时间分布

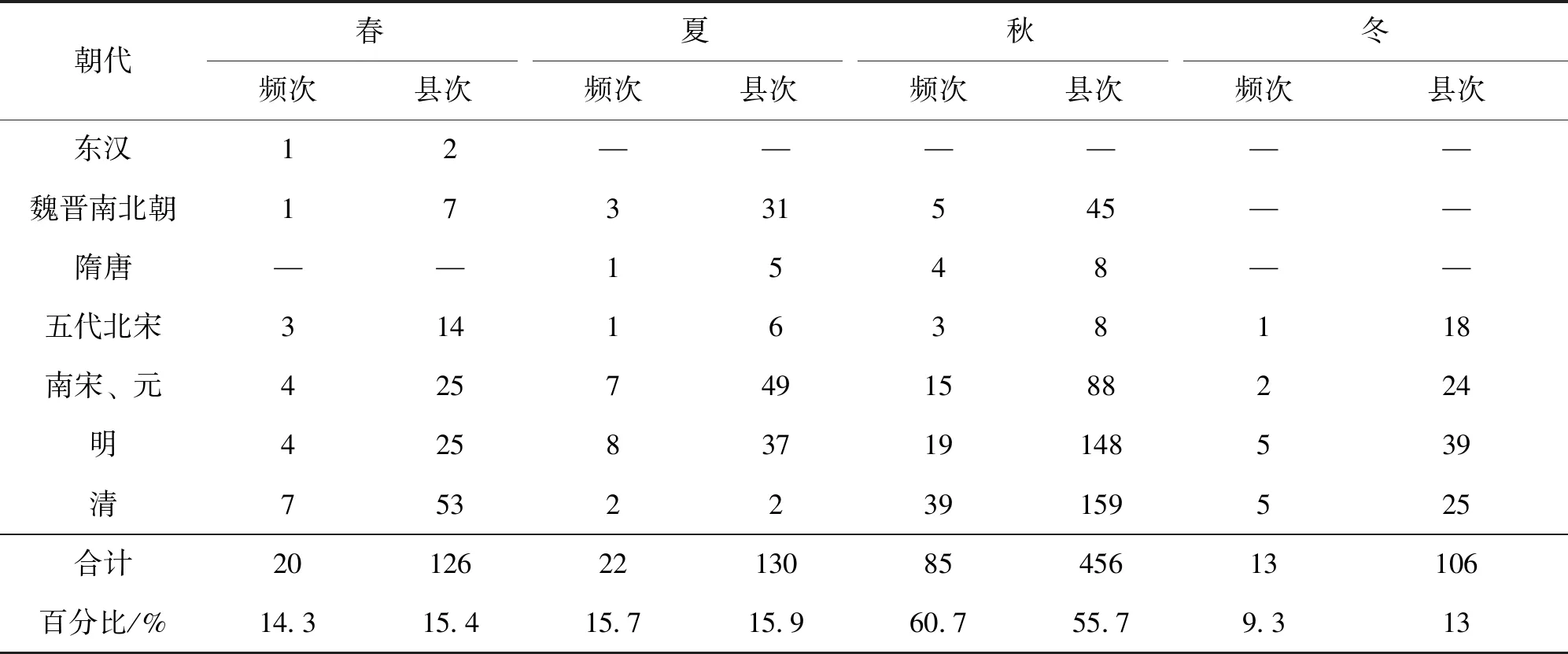

3.1.1 季节分布 寒冻灾害的发生与绝对或相对的低温有关。研究区域受季风气候影响,季节性明显,寒冻灾害也显示出明显的季节变化特征。从寒冻灾害季节频次分布来看(表1),180-1911年晋陕蒙毗邻地区发生寒冻灾害的144年中,有明确年内发生时间记录的140次。其中春季20次,占14.3%;夏季22次,占15.7%;秋季85次,占60.7%;冬季13次,占9.3%。秋季为寒冻灾害的高发季节,夏季和春季次之,冬季较少。清代寒冻灾害秋季发生频次较多。

从灾害发生的县次来看(表1),有明确记载灾害发生季节的累积范围为818县次,其中春季126县次,占15.4%;夏季130县次,占15.9%;秋季456县次,占55.7%;冬季106县次,占13%。秋季是寒冻灾害发生县次最多的季节。但是五代、北宋时期却为冬季发生县次较多,春季次之,秋季和夏季较少。

总体而言,寒冻灾害具有明显的季节集中性,秋季是研究区寒冻灾害发生频次最多、范围最广的季节,其次为夏季。当秋季冷空气到来过早,或会使土壤表面和作物表面的温度下降到0 ℃或0 ℃以下,正在发育的农作物受到危害甚至死亡,对秋季作物的收成影响重大,易形成寒冻灾害。夏季植物生长旺盛,而春末夏初恰是研究区晚霜冻出现的日期,对农作物、果树和冬小麦生长产生影响严重,从而形成寒冻灾害,并对区域带来影响。

表1 历史时期寒冻灾害季节分布表Table 1 Seasonal distribution of freezing disaster from 180 to 1911

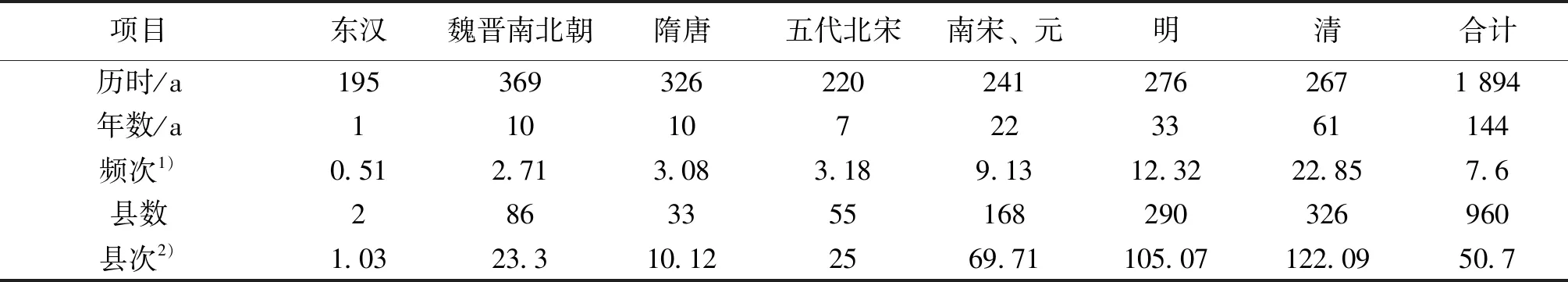

3.1.2 朝代分布 对晋陕蒙毗邻地区历史时期寒冻灾害按朝代进行发生频次和县次统计,结果(表2)表明,180-1911的1731年间有144年发生过寒冻灾害,共涉及960县,每百年寒冻灾害发生频次为8.3次,县次为55.5县。从灾害发生年数来看,清代最多,占总年数的42.4%,明代次之,占22.9%,明清共占总年数的65.3%;从频次来看,清代最高,其次为明代,再次为南宋、元代。从县数来看,清代最多,占总县数的34.0%,明代次之,占30.2%;从县次上看,清代最高,其次为明代。总体来说,历史时期寒冻灾害的发生呈明显的波动上升趋势。综合考虑寒冻灾害发生频次、县次等指标,结合对寒冻灾害数据进行统计分析,可将历史时期寒冻灾害划分出魏晋南北朝为第1活跃期,南宋、元为第2活跃期,和明清为第3活跃期,特别是明清时期寒冻灾害的年数和县数占总数的65.3%和64.2%。虽然寒冻灾害史料记载存在“近详远略”的客观情况,但其反应出的总体趋势和朝代波动也能在一定程度上体现灾害发生的总体规律。

表2 180-1911年寒冻灾害朝代分布表Table 2 Dynastic distribution of freezing disaster from 180 to 1911

1)频次单位为每百年次数;2)县次为每年的总县数

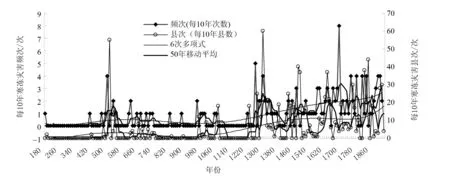

3.1.3 年份分布 以10年为时间分辨率,统计晋陕蒙毗邻地区历史时期寒冻灾害发生的频次和县次(图2)。寒冻灾害发生频次表征灾害发生的频度,而县次表征灾害发生的广度。

寒冻灾害发生频次整体呈现波动上升趋势,元代以后,灾害波动增加的趋势显著。灾害发生频次最大值发生在1690-1699年。对持续30年及以上时段的无寒冻灾害时期进行统计,存在190-409,420-469,540-609,740-819,830-879,900-959,1010-1049,1070-1219,1230-1259和1380-1419年共10个无寒冻灾害时期。有寒冻灾害时期中,每10年寒冻灾害发生频次超过四分位数的为寒冻灾害多发期,则500-509,1260-1269,1300-1309,1470-1479,1580-1599,1630-1639,1660-1669,1680-1699,1750-1759,1780-1789,1810-1819,1830-1839和1880-1911年为13个寒冻灾害多发期。

寒冻灾害发生县次特征与频次相似,呈现波动上升的趋势,元代以后上升趋势更加明显,每10年寒冻灾害发生县次最大值为60(1290-1299年),最小值为1。去除没有灾害发生的时段,每10年寒冻灾害发生的县次数超过四分位数的时期为寒冻灾害广发期,则存在500-509,1260-1269,1290-1309,1370-1379,1420-1429,1450-1459,1470-1489,1610-1639,1690-1699,1750-1759,1810-1839和1890-1911年12个广发期。

综合考虑每10年寒冻灾害发生频次和县次变化特征,将晋陕蒙毗邻地区历史时期寒冻灾害划分为低频、增加和波动增加3个阶段:第1阶段为180-1229年(东汉至南宋中期),1049年间共有29次灾害发生,平均36.2年发生1次,占总频次的20.14%,本阶段寒冻灾害发生频次少,波动性较小,峰值出现在500-509年(南北朝时期),620-629年(唐初期)和960-969年(北宋初期)。第2阶段为1230-1579年(元至明中期),本阶段的349年间共发生寒冻灾害40次,平均8.8年发生1次,占总频次的27.78%,本阶段寒冻灾害整体呈明显的上升趋势 ,期间存在两个明显的波峰,分别出现在1260-1269年(元初)和1470-1479年(明中前期)。第3阶段为1580-1911年(明中期至清末),在331年间共发生寒冻灾害75次,平均4.41年发生1次,占总频次的52.08%,寒冻灾害呈增加的趋势,但波动频繁,峰值出现在1690-1699年(清初)和1890-1911年(清末)。

3.1.4 周期分析 利用Morlet小波分析方法对1230-1911年寒冻灾害时间频次序列进行分析,以研究寒冻灾害周期序列变化的尺度和时间位置(图3),小波变换系数为正表示灾害发生频繁,为负则灾害发生频次少。结果表明,寒冻灾害周期变化明显,存在200年、110年,80年和20年尺度的周期。其中,200年左右尺度周期具有全域性,表现为多-少-多-少-多-少-多7个循环交替,为主周期。其中1260-1360年,1440-1520年,1630-1740年为正相位,表明寒冻灾害频发,1840-1911年的等值线未闭合,表征其后寒冻灾害仍频繁发生;而1360-1440年,1520-1630年,1740-1840年为负相位,寒冻灾害少发。1560-1911年间,在80年和110年左右尺度上分别存在多个循环交替。而1660-1820年间,20年尺度上呈现多个明显的循环交替。研究区寒冻灾害多重时间尺度周期嵌套的复杂结构现象,说明寒冻灾害周期性具多种原因。

图2 180-1911年每10年寒冻灾害频次和县次变化Fig.2 The change of decade occurring frequency and county-time of historical freezing disaster

图3 180-1911年晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害发生频次周期变化小波分析图Fig.3 Periodic change of freezing disaster by wavelet from 180 to 1911

3.2 寒冻灾害空间分布

统计晋陕蒙毗邻地区各县(旗)寒冻灾害发生频次(图4),结果表明,晋陕蒙毗邻地区陕北部分寒冻灾害发生频次较多,内蒙古部分次之,山西部分发生寒冻灾害的频次较少。其中寒冻灾害发生的高值区域出现在以榆林为中心的区域,榆林、延安、绥德、横山、佳县发生频次均在44次以上。寒冻灾害发生的低频中心位于山西部分,特别是兴县、河曲、柳林灾害发生频次均为4次以下。而内蒙古部分灾害发生的高频和低频中心分别为托克托县、清水河县(频次为40次以上)和乌审旗(低于14次)。从图4可以看出,晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害的空间分布具有明显的差异性,黄河以西地区寒冻灾害发生频繁,以东发生较少。

图4 历史时期晋陕蒙毗邻地区各县(旗)寒冻灾害发生频次空间差异Fig.4 The frequency space difference of historical freezing disaster

4 原因分析

4.1 晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害与气候变化

寒冻灾害发生的致灾因子为绝对或相对低温,寒冻灾害通常与寒潮或强冷空气活动有关[29]。研究区寒冻灾害发生与气候的冷暖波动变化存在关系。

历史时期气候研究表明,中国东部地区441-530年(南朝宋至梁),781-950年(唐朝中后期至五代十国),和1321-1920年(元中期至清末民初)为气候冷期[30]。研究区寒冻灾害多发期广发期中,分别有500-509年(南朝齐至梁,发生4次,涉及74县次)与441-530年的气候寒冷期对应,且处于本期最冷30年(481-510年)前后;1260-1379年(元至明初,发生22次,涉及169县次)则对应元代从中世纪暖气向小冰期转变,和正式进入小冰期的初期,并先后经历了元代早期的气温下降、元代中后期的冷谷、和小冰期初期的气候转型、寒冷期。

明清小冰期整体气候寒冷,但也存在冷暖波动。1420-1489年寒冻灾害的多发广发(明永乐末至弘治初,发生9次,涉及139县次)发生于1411-1500年气候寒冷阶段内,并与明代最冷30年(1440-1470年)存在明显的时间对应;自1500至1850年为小冰期气候期,而1610-1699年的寒冻灾害多发广发(明万历中至清康熙中,发生24,涉及127县次)与1620-1640年明末、清前期1640-1690年的气候寒冷期对应;1750-789年的多发广发(清乾隆中后期,发生11次,涉及61县次)则处于清中前期气候相对温暖期向中后期气候寒冷期转变气候转型期内;1810-1859年寒冻灾害的多发广发(清嘉庆末至咸丰初,发生10次,120县次)则处于清中后期的气候较寒冷期内[31]。

以上分析可见,寒冻灾害的广泛发生与气候的冷暖变化存在较好的对应关系,在气候寒冷期和气候转型期研究区寒冻灾害发生规模大。

4.2 晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害频度与人类活动

寒冻灾害的发生除与气候变化相关外,还和包括人口规模及社会生产在内的人类活动有关。

晋陕蒙毗邻地区历史时期寒冻灾害虽多发生在气候寒冷和转型期,但仍存在于气候相对温暖时期的情况。610-739年寒冻灾害较多发(发生寒冻灾害8次,涉及31县次),而此时期处于隋末至中唐,气候温暖,虽然贞观初(627-649年)气候短暂变冷,但很快恢复为温暖,这个时期内还存在最温暖的3个20年(601-620年,641-660年,701-720年)。显然,610-739年寒冻灾害较多发的原因并非气候寒冷。而从人类活动角度,此时期研究区人口规模和农业生产均得到发展。区域人口在经历战乱影响后于北魏至隋时期逐渐恢复,唐朝通过招抚政策和移民政策使人口数量大增,陕北及内蒙河套地区天宝年间编户人口达783 441,内附人口为206 269人[32],移民屯垦更使本区农业得到大规模发展。人口的增加和农业生产规模的扩大为寒冻灾害提供了承灾体,灾害发生较频繁。此外,960-1069年寒冻灾害也较多发(发生寒冻灾害7次,涉及55县次),处于五代至北宋初后期的暖期(930-1100年),也非寒冷时期。而本时期研究区因驻军人口增加,军垦面积大,因此导致灾害承灾体的增加,或是寒冻灾害发生频繁的原因。

元明清时期研究区开始了大规模农业开发。明清时期陕北延边州县人口增加,土地开垦面积增大。明朝除永乐、万历年间本区人口偏少外,其余年代都超过历史上县平均人口最高值,清初榆林府所辖5县人口已达60万。随着人口增加,明政府在本区长城以南地区实行屯垦,清初长城以北划定的“黑地界”于康熙年间被开放,移民的涌入使光绪年间长城沿线土地开发殆尽。1230-1911年晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害发生频次相应人口与生产的发展呈明显上升趋势,元明清时期寒冻灾害频发期具体为:1260-1379年(元至明初)、1420-1489年(明永乐末至弘治初)、1610-1699年(明万历中至清康熙中)、1750-1789年(清乾隆中后期)、1810-1859年(清嘉庆末至咸丰初)。元明清时期研究区人口和农业垦殖面积的增加,导致寒冻灾害频繁发生。加之寒冷的气候条件,从致灾因子和承灾体两方面共同作用,最终导致寒冻灾害在元明清时期的多发和广发。

总体而言,晋陕蒙毗邻地区人口规模增加和农业生产面积增大的时期,与寒冻灾害的频发期存在较好的对应关系。人口规模和农业垦殖面积为寒冻灾害的发生提供了承灾体,以人口增殖和农业发展为代表的人类活动是灾害频繁发生的重要原因。

5 结 论

通过对晋陕蒙毗邻地区历史时期寒冻灾害的研究与分析,得出以下结论:

1)历史时期晋陕蒙毗邻地区寒冻灾害频繁发生,180-1911年的1731年中有144年发生过寒冻灾害,共涉及960县,每百年寒冻灾害发生频次为8.3次 ,县次为55.5县 。

2)寒冻灾害发生时间分布规律。季节上,寒冻灾害具有明显的季节集中性,秋季寒冻灾害发生频次最多、范围最广,其次为夏季。朝代上,清代发生频次和县数均为最多,分别占总数的42.4%和34.0%,寒冻灾害历史时期的发生呈明显波动上升趋势,魏晋南北朝为第1个活跃期,而明清为第2个活跃期。年份上,寒冻灾害存在180-1229年低频、1230-1579年增加,和1580-1911年波动增加3个阶段。周期上,存在200年、110年,80年和20年尺度的周期,其中200年尺度周期为主周期。

3)寒冻灾害空间分布差异明显,陕北部分寒冻灾害发生频次较多,内蒙古部分次之,山西部分发生寒冻灾害的频次较少。高频中心出现在以榆林为中心的区域,低频中心位于山西部分的兴县、河曲、柳林。黄河以西地区寒冻灾害发生频繁,以东发生较少。

4)历史时期寒冻灾害的发生受气候冷暖变化和人口密度、农业生产规模的共同影响。气候寒冷和转型期,人类活动强度增大使寒冻灾害发生更加频繁。