基于数字传感器的光电效应实验研究

陆光华

(南京师范大学苏州实验学校,江苏 苏州 215133)

1 引言

光电效应是人教版高中物理教材选修3-5第17章“波粒二象性”,第2节“科学的转折:光的粒子性”的难点内容.当前教与学中存在着以下现状:第一,光电效应在日常生活中较为少见,学生对光电效应缺乏必要的感性认识;第二,光电效应现象不仅内容丰富, 而且相应的规律还比较抽象,但由于没有现成的实验器材,大多数教师不得不采用纯理论讲解的教学方式,这就导致教师觉得难教,学生更感到难学,例如教材中出现的I-U图像很多学生无法理解,部分学生只能死记硬背.这种纯理论讲解的教学方式,不能体现本学科以实验为基础的特点,也不符合学生的认知规律.通过自制的光电效应实验装置演示该实验,能增强学生对光电效应实验现象的认识,大大降低学生对光电效应规律理解的难度,同时将教材的纯理论讲述变为直观实验,回归物理教学的本源.

2 实验原理

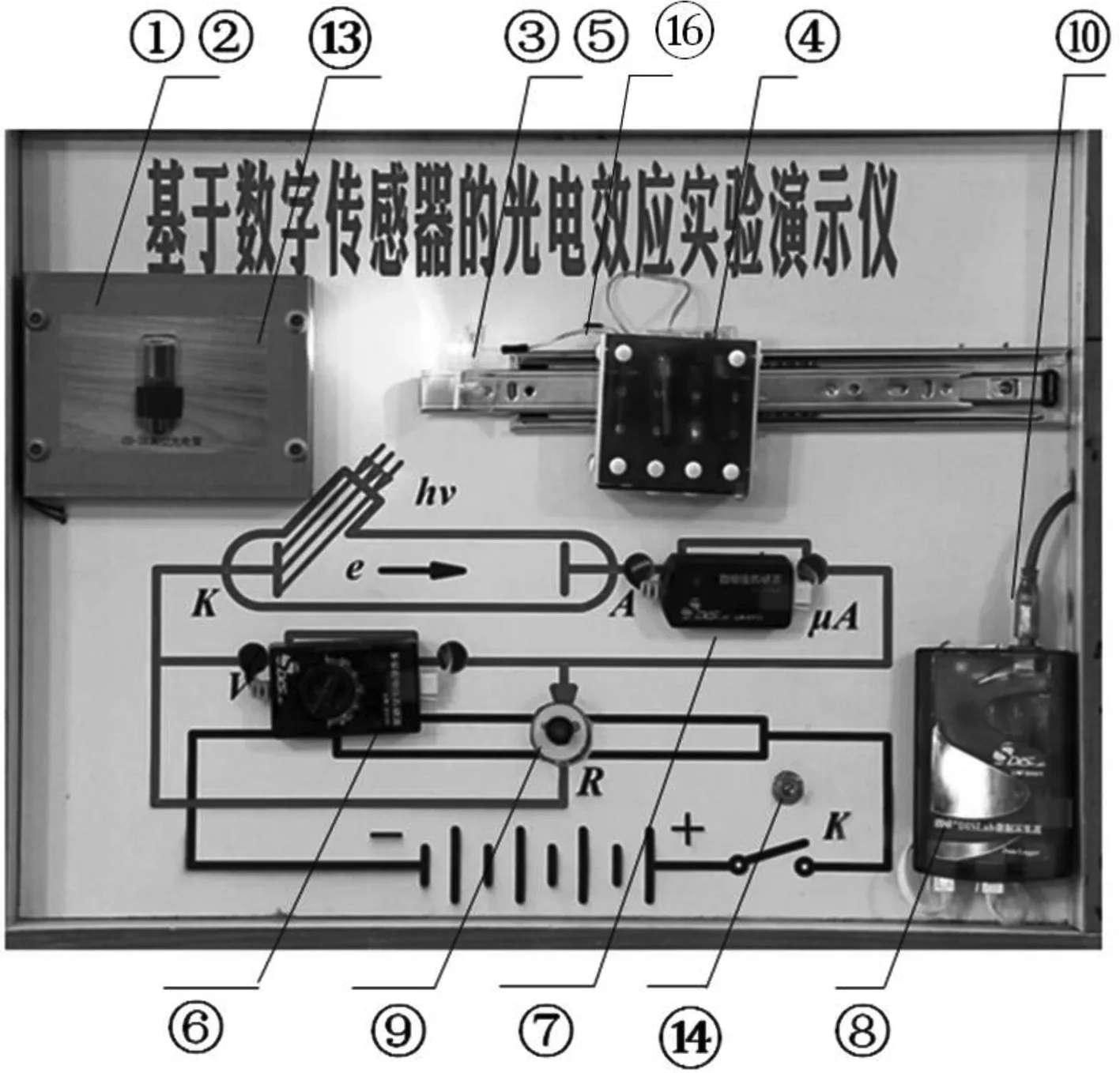

实验装置原理如图1所示,阴极K和阳极A被封闭在真空管内,在两极之间加一直流可变电压,可以对逸出的光电子加减速,通过电压传感器可测得光电管两端所加电压,电子从阴极K逸出形成的光电流,通过电路中微电流传感器测得.

图1 原理图

3 实验器材

① GD-28光电管(如图2所示);② GD-21光电管(如图3所示);③ 多圆孔亚克力板一块(用于固定发光二极管);④ 移动光具座一个(含1.5 V干电池3只) ;⑤ 5mmLED发光二极管(红色、蓝色、紫色);⑥ 朗威牌电压传感器(量程20 V);⑦ 朗威牌微电流传感器(量程5 μA);⑧ 朗威牌数据采集器;⑨ 电位器(5.1 kΩ)一只;⑩ USB连接线;电脑一台(装有DISLab 6.9);低压直流电源一台;方形塑料盒(前端开有小孔);电键;黑色胶带;LED发光二极管针座线.

图2 GD-28光电管

图3 GD-21光电管

图4 实验装置

4 实验步骤

(1) 按图4连接好实验电路,电键K处于断开状态,在方形塑料盒中接入GD-28光电管,用黑色胶带遮住方形塑料盒的小孔.通过USB连接线连接电脑和数据采集器,打开朗威“通用软件”,调节电位器,当电位器滑动端处于中间位置时,将软件中电压与微电流传感器读数调零.

(2) 闭合电键K,在没有光照光电管的情况下,调节电位器,给光电管加上正向电压,观察随着正向电压的增大,微电流传感器的读数情况.

(3) 把蓝色LED发光二极管插到针座上,在亚克力板上选择合适的圆孔,使得发光二极管正对着方形塑料盒的小孔,然后把二极管固定好.取下遮在小孔上的黑色胶带,用蓝色发光二极管照射光电管,调节电位器,逐渐增大光电管上的正向电压,观察微电流传感器的读数的变化情况;调节电位器,改在光电管两端加上反向电压,逐渐增大反向电压,再次观察.

(4) 用蓝光照射光电管,打开朗威“通用软件”中“计算表格”设定记录时间间隔0.2s,点击“自动记录”中“开始”按钮,同时调节电位器,当电位器从一端调节到另一端(或者加正向电压时光电流已经饱和,反向电压时光电流已经为零)时,点击“结束”.点击“数据分析”中的“绘图”,以光电管所加电压U为横坐标,以电流I为纵坐标,绘出I-U图像.为了与后续研究作对比,在软件“组合图线”中点击“锁定”.

(5) 移动导轨使发光二极管靠近方形塑料盒小孔,再次进行(4)的操作.

(6) 换用紫光再次完成(4)的操作.

(7) 改变光强、光照时间,研究用波长较长的红光照射光电管,观察能否产生光电效应.

(8) 换用GD-21光电管再次进行步骤(3)~(6)的操作.

5 实验数据

以下是实验的部分数据(如表1).

表1 部分实验数据

续表

注:限于篇幅,数据有删减

6 实验分析与结论

(1) 4(2)的操作目的是通过实验证实光电管中没有自由电荷,并得结论1:没有光照的情况下,增大加速电压也没有光电流产生.

(2) 4(3)操作是让学生通过观察电压、微电流传感器读数初步了解光电效应的规律,明确饱和电流与遏止电压的概念,并得结论2:正向电压越大,光电流越大;反向电压越大,光电流越小;存在饱和光电流和遏止电压.

(3) 4(4)~(6)操作所得数据再利用DIS软件绘图工具可得出如图5所示的I-U图像,通过图像的对比分析加深学生对规律的理解,攻克教材上I-U图像的难点.图5中B处为蓝光的反向遏止电压,A处为紫光反向遏止电压,由此得出结论3: 入射光越强,饱和电流也越大;反向遏止电压与光强度无关,与光的频率(波长)有关,光的频率越高(波长越短)反向遏止电压越大.

图5 GD-28所得I-U图像

(4) 有了前面的实验研究学生可能会误认为,任何光照射光电管都能产生光电效应,为此设计了4(7)目的是让学生明白如果光的波长过长(频率过低),无论光多么强,照射时间多么长,都不能产生光电效应,从而得结论:光电效应现象中存在截止频率(极限波长).

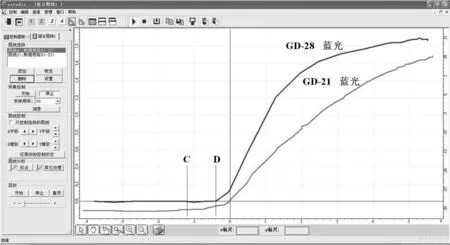

(5) 由4(5)、4(8)操作所得数据再利用DIS软件绘图工具可得出如图6所示的I-U图像,D处为GD-28光电管蓝光照射下的反向遏止电压,而考虑到GD-21光电管阳极电流等因素的影响,C处为其蓝光照射下反向遏止电压.由此得结论5:频率相同的蓝光照射GD-21与GD-28光电管,GD-21光电管的反向遏止电压更大,说明其逸出光电子的最大初动能更大,其阴极材料逸出功较GD-28要小.

图6 GD-21与GD-28实验对比图

7 实验注意事项

(1) 实验中要注意控制好所加电压以及光源与光电管的距离以确保传感器不超过量程.

(2) 实践表明,采用频率较高,强度较大的光源照射光电管,所得到的实验数据以及由此得出的I-U图像较为理想.这主要是因为传感器较为灵敏,容易受外界影响,所得图像会出现波动.如果光电效应中光源的频率高、强度大会产生较大的光电流,那么就能有效减小波动引起的相对误差,绘制出的图像也较为平滑.本实验采用频率高、强度大的蓝光和紫光进行研究也正是鉴于以上原因.

(3) 本实验所用电位器,带有中心抽头,这种电位器的优势在于把光电管一端与电位器中间固定相连,滑动端与光电管另一端相连,在电位器调节过程中能一次性实现从正向电压到反向电压.

(4) 本实验所使用的GD-28光电管其极限波长较长,达670nm,普通的红色发光二极管发出的红光也能使之产生光电效应现象,而本实验所用发光二极管是特制二极管,其发光波长范围很窄,可以近似看作单色光.实验4(7)中所使用红光其波长范围约800~805nm,我们通过肉眼观察可以发现它发出“微弱”的红光(其实是因为其波长较长而已),利用这种红光照射GD-28光电管,不能产生光电效应现象.另外,本实验也可用普通红外管做实验,其发出的红外线肉眼并不能看见,但是通过摄像头可以观察到.

(5)光电管的透光玻璃要正对着放置光电管盒子的小孔,放置光电管的盒子要深一些,光电管放置在盒子的最里面,以保证实验中尽可能少的自然光通过漫反射照射到光电管上.

8 实验误差分析

(1) 暗电流和本底电流引起的误差.当光电管阴极没有受到光线照射时也会产生电子流,称为暗电流.它是由电子的热运动和光电管管壳漏电等原因造成的.室内各种漫反射光射入光电管造成的光电流称为本底电流.暗电流和本底电流随着光电管两端电压大小变化而变化.

(2) 阳极电流引起的误差.制作光电管阴极时,阳极上也会被溅射有阴极材料,所以光入射到阳极上或由阴极反射到阳极上,阳极上也有光电子发射,就形成阳极电流.由于暗电流、本底电流以及阳极电流的存在,使得I-U曲线较理论曲线下移,比如本实验图6中蓝光照射GD-21光电管.

(3) 人为操作引起的误差.在利用测得的电压和电流作图时,所作图像是一个较为复杂的曲线,但是手动调节电位器获得数据时,很难做到图像拐点处数据多.

(4) 其他因素引起的误差.主要包括实验室的光照条件、温度、湿度、试验仪器的精度与状态等.如光电管长时间工作或是强光照射,阴极发射体容易疲劳,灵敏度会降低,从而影响实验的结果;电位器调节过程中由于滑动端与电阻丝线圈间接触会导致其可靠性差,动态特性不好;光电效应中产生的光电流微弱,用微电流传感器测量时测得的数据还不是很精确.

9 实验不足与后续研究设想

(1) 本实验中研究两种不同型号的光电管,为此在第一次研究GD-28光电管结束后,需要打开放置光电管的盒子,接入GD-21光电管,实验操作较为繁琐.

(2) 目前市场上光电管型号较少,本实验仅仅是研究了GD-28、GD-21两种型号的光电管特性,今后我们将到市场上寻找不同材料的光电管,进行实验,丰富实验内容,增强实验说服力.