从归化异化角度看唐诗法译中文化差异的处理——以许渊冲与程抱一的唐诗法译为

李莹倩

摘 要: 唐诗因短小精悍的篇幅、清丽多姿的风格广受翻译界的追捧,但唐诗翻译饱受争议。归化与异化,作为文学翻译的两大策略,在翻译中起到举足轻重的作用。本文通过比较许渊冲与程抱一两位译者的唐诗法译之区别,分析归化与异化两大策略在诗歌翻译中的具体体现。

关键词: 归化 异化 唐诗法译

1.引言

中国是诗歌的国度,诗歌在唐朝达到顶峰。自十九世纪中叶,不少翻译家和汉学家都开始尝试将唐诗翻译成外语,然而,唐诗翻译一直处于“可译”与“不可译”之争的中心位置。文学翻译难,因为“一国文字和另一国文字之间必然有距离,译者的理解和文风跟原作品的内容和形式之间也不会没有距离,而且译者的体会和自己的表达能力之间还时常有距离”①。诗歌翻译更是如此。本文试图通过归化和异化这两个翻译策略,比较分析许渊冲和程抱一的唐诗法译过程中文化差异的处理。

2.归化与异化:平衡文化差异的天平

李赋宁先生在《世界名诗鉴赏辞典》序中写道“我认为诗歌是世间一切最好的思想和言论”②最优美的表达。然而,由于中西方文化之间的差异,导致中诗西译困难重重。许渊冲在《翻译的艺术》中曾谈到中文与法语之间,对等的词汇仅占百分之四十。同时,中文简短凝练、多四字成语典故、文化内涵丰富;法语结构严密、逻辑性强,然而为表达意义的精准性,语言往往略显拖沓。因此,在唐诗外译过程中,要将诗歌用另一种语言原汁原味地还原,就成了理论上看似不可能完成的任务。然译诗虽难,在实践中并非不可实现。克里斯蒂安·拉盖表示:“诗歌翻译不仅持续了几个世纪,而且现如今,西方成千上万的诗歌都为译作。”③要实现诗歌翻译,最难处理的是深层次的文化内涵,归化与异化这两种翻译策略便可视为平衡文化差异的杠杆。

奈达是归化派的代表人物,他提出“最贴近的自然对等”的概念,认为:“再现最近似而又自然的译文,其效用和认可度很大程度取决于读者。”④因此,归化主张使源语文本尽可能的贴近目的语读者的文化与思维惯性,而不将源语的文化强加给目的语读者,使读者在阅读译本时轻松、流畅,无因文化差异而导致的理解障碍。然异化则与归化相反,美国学者韦努蒂受到施莱尔马赫的启发,提出“异化”这一翻译策略。在《译者的隐身——翻译史论》中,他主张译者选择异化的翻译策略,以期“把外国文本中的语言和文化差异表现出来,把读者送到国外去”⑤。翻译,作为一种跨文化的复杂活动,它的实现离不开归化与异化这两种翻译策略,古诗翻译更是如此。下面我们将通过分析许渊冲和程抱一这两位译者的唐诗法译看看归化、异化在其中的合理运用。

3.许渊冲与程抱一唐诗法译比较分析

“美”是许渊冲在翻译领域的毕生追求,在他看来,“为了更美,没有什么清规戒律不可打破”⑥。在求美上,许渊冲不遗余力,甚至将自己的翻译理论概括为“美化之艺术”,可见“美”在许渊冲译作中至高无上的地位。“美”这一指导性思想在许渊冲诗歌译作《中国古诗词三百首》中得到了充分的体现。

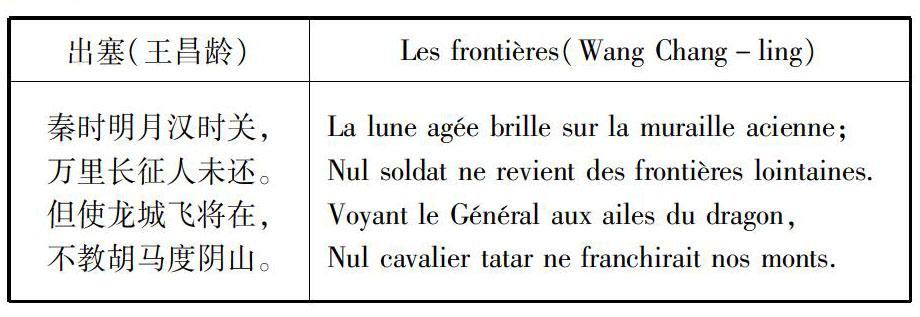

王昌龄的这首《出塞》蕴含了两个文化因素:“龙城飞将”和“阴山”。许渊冲将《龙城飞将》直译为le Général aux ailes du dragon。事实上,《龙城飞将》意指中国两大名将“卫青”和“李广”。卫青的首次出征就是奇袭龙城,揭开了汉朝和匈奴战争反败为胜的序幕,李广同为阻击匈奴的大将,因其骁勇善战,匈奴人畏称他为“飞将军”。“阴山”,被译为nos monts。阴山位于内蒙古,在古时,匈奴人经常翻越阴山侵犯汉王朝。面对这两个文化因素,许渊冲没有选择将它们原原本本再现还原,而是选择刻意浅化这两个文化意象,避开了令外国读者费解的中国历史典故。因为在许渊冲看来“没有相同的历史原因,就引不起相同的联想,也就不容易传达原诗的意美”⑦,所以,与其刻意追求“意似”导致外国读者的不理解,不如选择变通浅化造成阅读障碍的历史典故,实现“意美”。在《出塞》这篇诗作的译文中,许渊冲为了重塑原诗之美,在“音”“形”上下足了功夫。在音美中,原诗的韵字为“关”“还”“山”,押“an”韵,译文同样押韵,其韵法为两行转韵(AABB),第一句的“ancienne”与第二句的“lointaines”押韵,第三句的“dragon”与第四句的“monts”押韵。在形美上,原诗为七言绝句,译诗每一句均为十二个音节,采用了亚历山大体。由此可见,“美”之于许渊冲来说,无异于和璧隋珠,文学诗歌翻译就是把原文的美转化为译文的美,把一国文化的美传递给全球。许渊冲甚至主张,在真与美不可兼得的情况下,可以“为了求美,甚至不妨失真”⑧,只为外国读者能如通晓中文之人一般,身临其境地感受唐诗之美。不得不说,许渊冲的诗歌翻译深受归化策略的影响,其译作毫无生硬的翻译感,内容流畅如瀑布倾泻而下,外国读者读来可谓酣畅淋漓。

与常年浸淫在中国文化氛围中的许渊冲不同,定居法国的程抱一被外媒称为“东西方文化间永不疲倦的摆渡人”,在程看来,文化强调的是自身的异质性,然而文化作为集体智慧的结晶,如若封闭自守,不与其他文化交流就会丧失生命力。在诗歌翻译上,程抱一有野心,他认为:“文化与文化之间是可以相互连接的,是可以相互渗透的。”⑨所以,较之许渊冲求美以期读者知之、好之、乐之的诗歌翻译,程抱一的唐诗法译更是充满了唐诗的骨骼与血肉。

在程唐诗译作《中国诗画语言研究》中,每一首诗译者都“给出原文、逐字对译和意译”⑩。许渊冲由此总结出程抱一唐诗法译的三个步骤:“既使法国读者了解了中国诗的原型,又从字到句,从句到诗,逐步使人理解中法诗异同。”{11}

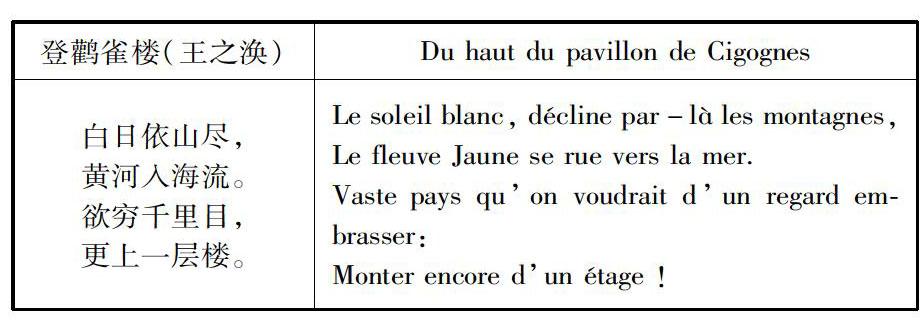

在这首唐诗的翻译中,程抱一将《登鹳雀楼》这一文化要素直译为le pavillon de Cigognes,然而,在该诗译文下方,程抱一加了一个注释,解释《登鹳雀楼》:“鹳雀楼位于山西省东南部黄河转弯处,以其美妙的全景观著称。”{12}通過这个注解,外国读者就能立即领悟到这首诗歌描写的是从鹳雀楼登高望远的美丽景色。原诗的头两句在词语上互为对仗,“对仗”是中国诗歌特有的修辞手段,为了向外国读者展现这种独特的形式美,程抱一的译句也遵循对仗:“le soleil blanc”对“le fleuve jaune”“décline par-là”对“se rue vers”“les montagnes”对“la mer”。原诗后两句遵循对偶原则,“欲穷千里目,更上一层楼”互为串对,即:“更上一层楼”是对前一句《欲穷千里目》的回答,是前一句的继续。程抱一在翻译中也十分注意诗歌形式的还原,为了体现该诗三、四句的关系,程抱一在第三句“欲穷千里目”的译文后面巧妙加了一个冒号,完美揭示了第三、四句之间的逻辑关系:如何看到更远处的美景?就要登上更高一层楼。由此,第四句“Monter encore dun étage”便成了第三句“Vaste pays quon voudrait dun regard embrasser”的延续和解释。在翻译“千里”时,程抱一没有选择一直遵循的异化原则,将“千里”直译为“mille li”,而将其译为“vaste pays”。这是因为程抱一深知,“千里”在中文里是一个模糊的概念,它并不具体指“一千里”而是比喻“距离远”。因而,虽然程抱一的唐诗法译,较之许渊冲而言更倾向直译,旨在向外国读者展现纯粹的中国古诗,但是程译诗歌并不刻板遵循原诗,以至于一字不增、一字不减、一字不改,译者知道根据自己深厚的文化底蕴对译作做出适当的调整。不过,对于程抱一的来说,“调整”的前提是忠实,因为他牢记自己翻译的使命,那就是:“把法国优秀文化介绍到中国,把中国好的东西带到法国来,把两国的文化精品运过来,运过去。”{13}

通过上述分析,不难发现,“求美”对于许渊冲来说是翻译的最高标准。在《中国古诗词三百首》序言中,许开门见山:“乔治·杜哈曼说:创造是人类最值得拥有的快乐。叔本华说:愉悦的最高境界在于创造美。”{14}较之忠实于原诗,许渊冲更在乎的是译诗的流畅性所带给外国读者美的体验,所以许译诗歌更偏向于使用归化策略。然程抱一他渴望的是“光自东方來,智慧之光从东方来,借‘东方之光,不仅让西方人发现东方(中国)和自身,也让东方人看到西方,映照出自己的身影”{15}。在让西方人发现东方文化这一目的的驱使下,程抱一的翻译中不乏异化策略的影子。下面就将许渊冲和程抱一法译诗歌进行比较分析,看看二者的相异之处。

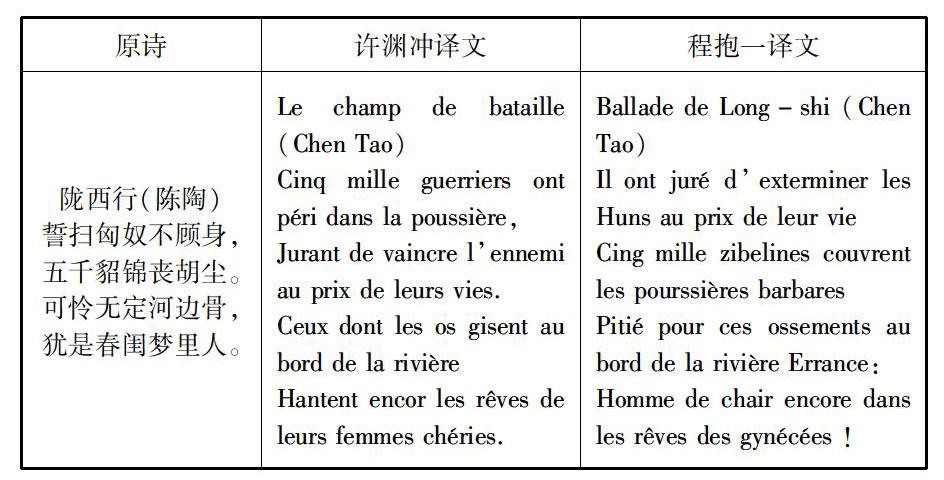

在原诗中,存在几个文化意象:“陇西”“匈奴”“貂锦”及“无定河”。在许渊冲的译文中,这些文化因素几乎消失殆尽。“陇西”被译者删除,译为“le champ de bataille”;“匈奴”译为“lennemi”;“貂锦”译文“guerriers”;“无定河”译文“la rivière”。许渊冲的唐诗译作经常将文化因素抹去,究其原因,也许就是吕叔湘先生所总结的:“中西诗人感兴的不同,可以引起中国诗人的诗兴的事物未必能触发西方诗人的灵感,西方诗人所表达的情感和思想也往往是读惯中国诗的人所不易领悟。”{16}

反观程抱一的译文,原诗中所涉及的文化要素基本都在程译诗歌中得到体现。“陇西”音译为“long-hs”,“匈奴”译为“les Huns”,“貂锦”译为“les zibelines”,“无定河”译为“la rivière Errance”。除了“无定河”的译文采用原文的引申义外,其余的文化要素都运用直译的方式。这种对原诗极其忠实的翻译必然会造成外国读者的理解障碍。为此,程抱一又采取加注的方式作为对原诗文化意象的解释。他写道:“陇西:西北边疆地区,在陕西和甘肃。”{17}“‘貂锦指中国将士身穿的外衣”{18};《无定河》为“陕西北部的河流,因其经常改道而得名,在此也影射无人掩埋的死者之魂的游荡”{19}。程抱一的法译诗歌,最大限度地忠实于原诗,保留了文化与语言的异质性,体现了他的翻译观,即令外国读者“捕捉和感受诗句的某些隐秘的色调的变化”{20},最终实现借东方佳酿,浇西人块垒的喜人成果。

4.结语

许渊冲和程抱一这两位译者在诗歌翻译上都灵活运用了归化异化这两个翻译策略,达到了传播中国古典文化的目的。许渊冲在翻译理论著作《文学与翻译》中曾引用茅盾评价何为好的译者时所说的话:“好的翻译者一方面阅读外国文字,一方面却以本国的语言进行思索和想象;只有这样才能使自己的译文摆脱原文的语法和语汇的特殊性的约束,使译文即是纯粹的祖国语言,而又是忠实地传达了原作的内容和风格。”{21}不得不承认,在翻译中,许渊冲一直身体力行实践这一理念,不拘于原文条条框框,以创补失,使外国读者在读译文时能感受到读原作一样的美的感受。程抱一,半个多世纪旅居法国的人生经历,令他对西方文化置之不顾,长年累月浸淫在另一种语言的动听音符下,让他已然成为“另一个人,也许无法定义,但确实是另一个人”{22}。然而,母语中文仍源源不断地给予他养分,犹如一个不求索取的乳娘,丰富他的精神世界。所以,生于华夏大地沃土下的程抱一无时无刻不在尝试让东西方两种文化得以共生。许、程二人,不论他们的翻译策略和翻译风格如何,二者都实现了为译而生的目标:搭建中西方文化交流之桥梁。

注释:

①钱钟书.七缀集[M].北京:三联书店,2002:78.

②辜正坤,主编.世界名诗鉴赏词典[K].北京:北京大学出版社,1990.

③RAGUET Christian. Traduire ou vouloir garder un peu de la poussière dor: Hommage à Paul Bensimon[M]. Paris: Les presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004:1.

④NIDA Eugène A. Language, Culture and Translating, Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 1997:82.

⑤韦努蒂·劳伦斯,著.张景华,白立平,蒋骁华,主译.译者的隐身——翻译史论[M].北京:外语教学与研究出版社,2009:6.

⑥⑦许渊冲.翻译的艺术[M].北京:五洲传播出版社,2006:3,74.

⑧许渊冲.新世纪的新译论[J].中国翻译,2000(3):2.

⑨{22}程抱一,著.张彤,译.对话[M].北京:北京大学出版社,2011:66,83.

⑩{12}{17}{18}{19}{20}程抱一,著.涂卫群,译.中国诗画语言研究[M].南京:江苏人民出版社,2006:115,119,135,135,135,27.

{11}许渊冲.程抱一和我[J].文汇读书周报,2003(5).

{13}程抱一,钱林森.中西方哲学命运的历史遇合[J].粤海风,2000(2):30.

{14}许渊冲.中国古诗词三百首[M].北京:北京大学出版社,1999:1.

{15}钱林森,主编.光自东方来——法国作家与中国文化[M].银川:宁夏出版社,2004年:3.

{16}吕叔湘.英译唐人绝句百首[M].长沙:湖南人民出版社,1980:1.

{21}茅盾.必须把文学翻译工作提高到艺术创造的水平[M].中国翻译,1983(1):17.

参考文献:

[1]程抱一,著.张彤,译.对话[M].北京:北京大学出版社,2011.

[2]程抱一,著.涂卫群,译.中国诗画语言研究[M].南京:江苏人民出版社,2006.

[3]程抱一,钱林森.中西方哲学命运的历史遇合[J].粤海风,2000(2):22-30.

[4]辜正坤,主编.世界名诗鉴赏词典[M].北京:北京大学出版社,1990.

[5]吕叔湘.英译唐人绝句百首[M].长沙:湖南人民出版社,1980.

[6]茅盾.必须把文学翻译工作提高到艺术创造的水平[J].中国翻译,1983(1):16-17.

[7]钱林森,主编.光自东方来——法国作家与中国文化[M].银川:宁夏出版社,2004.

[8]钱钟书.七缀集[M].北京:三联书店,2002.

[9]韦努蒂·劳伦斯,著.张景华,白立平,蒋骁华,主译.译者的隐身——翻译史论[M].北京:外语教学与研究出版社,2009.

[10]许渊冲.中国古诗词三百首[M].北京:北京大学出版社,1999.

[11]许渊冲.程抱一和我[N].文汇读书周报,2003-8-15(五).

[12]许渊冲.翻译的艺术[M].北京:五洲传播出版社,2006.

[13]许渊冲.新世纪的新译论[J].中国翻译,2000(3):2-6.

[14]NIDA Eugène A. Language, Culture and Translating[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 1997.

[15]RAGUET Christian. Traduire ou vouloir garder un peu de la poussière dor: Hommage à Paul Bensimon[M]. Paris: Les presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004.