125I粒子植入联合引流治疗巨大肿瘤伴液化坏死的临床观察

高贞 隋爱霞 苑德月 张宏涛 于慧敏 底学敏 王泽阳 王娟

巨大肿瘤常侵犯周围组织器官或大血管,手术难度大,切除率低,术后易复发,且肿瘤中心因细胞缺血乏氧,甚至发生液化坏死,放化疗效果均较差,临床治疗十分棘手[1]。近年来125I粒子植入被广泛应用于各部位实体肿瘤[2-3],目前的专家共识推荐125I粒子植入适用于直径小于5 cm的肿瘤[4]。因巨大肿瘤(直径>10 cm)伴液化坏死时若植入粒子易发生移位,且剂量难以调控,因此临床应用很少,我中心应用125I粒子植入联合不同引流方式治疗3例巨大肿瘤伴液化坏死,于术中用造影剂勾画瘤腔边界,一定程度上减少了粒子移位,保证了粒子植入位置的准确性,有利于剂量控制,疗效显著,报告如下。

资料与方法

一、一般资料

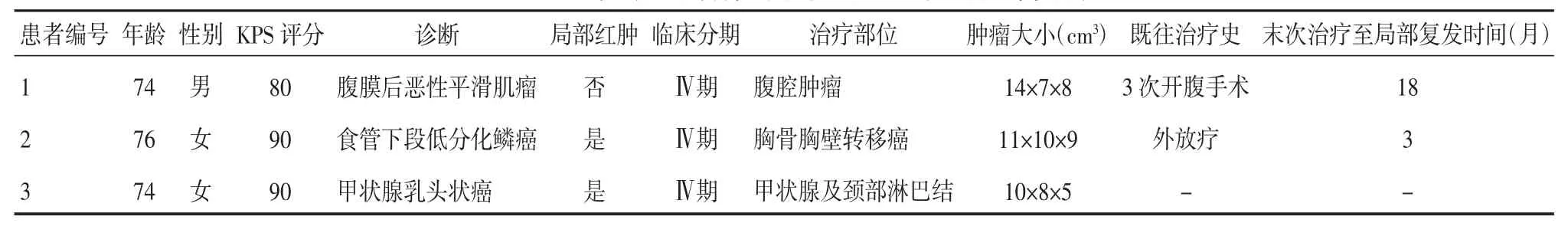

1.临床资料:选取2014年12月至2015年7月河北省肿瘤放射性粒子植入诊疗中心收治的3例巨大肿瘤伴有液化坏死患者,均经病理证实为恶性肿瘤,无粒子植入禁忌证,患者及家属对本次粒子植入治疗均知情同意,患者的具体临床资料见表1。

2.仪器设备:18G植入针和Mick 200-TPV枪等设备购自美国Mick Radio-Nuclear公司。放射性125I粒子(125I-6711-99型)购自上海欣科医药公司,粒子长4.5 mm,直径0.8 mm,半衰期59.4 d。

二、方法

1.粒子植入方法:术前1周行CT扫描,将CT影像数据传送到计算机三维治疗计划系统(treatment planning system,TPS),勾画靶区,载入粒子,计划要求90%等剂量曲线包括90%的肿瘤靶体积,粒子活度为0.4~0.6 mCi,计算植入粒子数目及位置。术中采用局部麻醉,CT引导进针,避开重要血管及神经,按治疗计划布针,植入粒子,具体植入情况见表2。

2.引流方法:患者1、2于CT引导下在巨大肿瘤内置16G引流管持续引流液体,并在术中向瘤腔内注射50%碘伏醇5 ml,勾画瘤腔边界,于肿瘤实质部位植入125I粒子。患者3切开引流,切口处置入2 cm×0.5 cm胶皮引流条,具体见表2。

三、观察指标

1.疗效:术后当天即开始随访。肿瘤疗效评价标准采用2000年实体肿瘤客观疗效评定标准(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors,RECIST)进行判断。完全缓解(complete remission,CR):目标病灶消失维持4周;部分缓解(partial remission,PR):靶病灶长径比基线水平减少至少30%维持 4周;进展(progression disease,PD):靶病灶长径比基线水平增加≥20%或出现新病灶;稳定(stable disease,SD):靶病灶减小的程度没达到PR,增加的程度也没达到PD水平,介于两者之间。

2.不良反应:观察患者粒子植入后有无发热、出血、骨髓抑制、肝肾功能不全、放射性皮肤黏膜反应、放射性肠炎、瘘、粒子移位等症状。依据1995年放射治疗肿瘤协作组 (Radiation Therapy Oncology Group,RTOG)的急性放射性损伤评级标准,评估皮肤黏膜反应。

表1 3例巨大肿瘤伴有液化坏死患者的临床资料

表2 3例患者粒子植入及引流情况

结 果

一、临床疗效

患者1于植入125I粒子术后5个月达CR,患者2于术后1个月达CR,患者3于术后4个月达PR,见图 1~3。

二、不良反应

术后随访均未出现发热、出血、骨髓抑制、肝肾功能不全、放射性皮肤黏膜反应、粒子移位及种植转移等并发症。

讨 论

125I粒子植入作为近距离治疗的一种方法被广泛应用于各部位实体肿瘤,目前专家共识中推荐对直径小于5 cm的肿瘤效果较好。Ashamalla等[5]等研究报道:利用放射性粒子治疗头颈部恶性肿瘤,其对直径<2.5 cm肿瘤的局部控制率可达64%,而对直径≥2.5 cm肿瘤的局部控制率为33%。王娟等[6]采用125I粒子植入治疗外放疗后复发颈部淋巴结转移癌23处病灶,发现该方法对直径<4 cm肿瘤的疗效优于≥4 cm肿瘤。巨大肿瘤(直径>10 cm)由于中央血供及肿瘤生长特性,导致肿瘤中心往往伴有坏死、液化,使植入的125I粒子无法固定,粒子发生移位、聚集,剂量难以调控,直接影响粒子植入的疗效,故一般不推荐进行125I粒子植入。如何处理巨大肿瘤中心液化坏死的液体,解决粒子移位,保证剂量可控是临床医生关注的焦点问题。

图1 患者1(腹膜后恶性平滑肌瘤)行125I粒子植入腹腔肿瘤术前术后的CT表现

图2 患者2(食管下段低分化鳞癌)行125I粒子植入术前、术中及术后表现

图3 患者3(甲状腺乳头状癌)行125I粒子植入术前术后表现

一、引流在巨大肿瘤伴液化坏死中的作用

本文3例巨大肿瘤伴有液化坏死均为肿瘤晚期患者,无法手术或术后放化疗后复发,临床无有效治疗手段,患者1、2通过瘤腔内置管引流,患者3通过切开引流的方法,将肿瘤内液体引出,可以缩小肿瘤体积,特别是缩小瘤腔,减低张力,减轻对周围组织器官的压迫,并可缓解患者胀痛症状。瘤体内置管引流需格外谨慎,尤其是腹腔内巨大肿瘤有可能引起肿瘤的破裂出血,使穿刺针道发生种植转移。瘤腔内坏死组织从引流管周边溢出,渗入腹腔,引起腹膜炎,甚至将肿瘤组织带入腹腔,引起腹腔种植。故选择穿刺点时应尽量远离血管、神经、肠管等重要器官部位,最好是距离腹壁较近、肿瘤位置相对固定的地方,若肿瘤与腹壁活动度太大,有可能使引流管从瘤腔内脱出。引流管留置时间应依据引流量的多少而定,一般当腔内液体<10ml后拔出。

二、造影剂勾画瘤腔边界有利于保证粒子植入位置的准确性

液体引流后肿瘤中心往往形成瘤腔,此时植入粒子往往会因粒子的重力作用而沉积,使粒子集中于肿瘤底部,造成局部高剂量区,易产生并发症。如何区分瘤腔边界,将粒子准确植入肿瘤实质部位,避免粒子移位,保证剂量合理分布是关键。本文患者1及患者2通过引流管向瘤腔内注入50%碘佛醇5 ml,通过造影剂的弥散即可在术中勾画瘤腔边界,分辨瘤体实质部分与瘤腔的边界,以求将粒子植入在肿瘤实质内,能有效防止将粒子植入瘤腔,造成粒子移位,发生粒子集聚,从而减少并发症的发生。

三、分期粒子植入有利于剂量优化

剂量是评价粒子植入疗效及并发症的金标准。对于巨大肿瘤,粒子一次植入剂量难以合理控制,剂量过低易造成肿瘤未控或复发;剂量过高使肿瘤短期内缩小,易损伤周围器官,造成并发症。本文患者1术中穿刺后引流量较多,肿瘤引流后短期内可能出现肿瘤形态改变,引起剂量分布的改变,采用分次植入的方法,能充分考虑到肿瘤放射敏感性和靶区缩小的速度,预防局部剂量过高,更有利于实现剂量优化。患者2是术前即放引流管,引流完液体后再于实性部位植入粒子,患者3是术后引流,但引流液体量较少,引流时间较长,均避免了短期内因引流积液造成瘤体改变而影响粒子剂量分布,但均应进行动态追踪剂量验证。粒子链的应用或暂时性插值的应用有望解决巨大肿瘤剂量优化的问题[7],粒子球囊则更适合于中心伴有液化坏死的巨大肿瘤。

巨大肿瘤并不是粒子植入的绝对禁忌证,本研究采用125I粒子植入联合引流治疗巨大肿瘤伴液化坏死,均取得较好疗效,提示对于晚期不可切除的巨大肿瘤伴液化坏死,粒子植入可能是一种有效的治疗方法,值得在临床推广,但本研究病例数较少,有待进一步行大样本研究。