双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨控制效果评价

董 芳,符振实,王嘉阳,苏 杰,陈 静,陆宴辉,张建萍

(1.新疆绿洲农业病虫害治理与植保资源利用重点实验室/石河子大学农学院,新疆石河子 832003;2.中国农业科学院植物保护研究所/植物病虫害生物学国家重点实验室,北京100193)

0 引 言

【研究意义】土耳其斯坦叶螨Tetranychusturkestani(UgarovetNikolskii)是一种重要的世界性害螨,在国外主要分布于俄罗斯、哈萨克斯坦、美国及中东等国家和地区,在中国仅分布于新疆[1-3],其寄主达25科150多种植物,可为害果树、蔬菜和多种农作物,且为棉叶螨中重要早期发生性害螨[4,5],该螨繁殖速率快、世代周期短、为害重,成为限制棉花、果树及蔬菜等农业生产发展的重要因素。由于农业生产上不合理的使用化学农药,使得土耳其斯坦叶螨的抗药性急剧上升[6-8],常规化学药剂对其防治效果逐渐减弱,生物防治技术是替代化学防治的重要手段之一。叶螨自然天敌双尾新小绥螨NeoseiulusbicaudusWainstein,是新疆本地捕食螨暨中国新记录种[9],属植绥螨科新小绥螨属,该螨能取食土耳其斯坦叶螨,截形叶螨,蓟马及粉虱等小型昆虫[10-11]。研究土耳其斯坦叶螨三种螨态的捕食偏好性及田间控害,对棉花、果树、大棚蔬菜等农作物有害生物综合防治有重要意义。【前人研究进展】捕食螨近年来在温室大棚果蔬花卉等上进行释放均取得了显著效果[12,13],在很大程度上降低了农药使用量及频次,对农作物产量和质量有明显的提高,也较好降低了防治成本,目前在全球范围内已有多种捕食螨商业化,可用来控制不同作物上的害螨、粉虱、蓟马等害虫[14-16]。【本研究切入点】双尾新小绥螨是新疆本地捕食螨,适应新疆高温干旱特殊地理环境,目前已对其形态特征、生长发育、捕食功能、人工繁育等方面进行了研究,并取得了一定成果[17,18],在前期发现双尾新小绥螨对各螨态害螨的捕食量和喜好程度存在差异,在自然生态系统中面对害螨各螨态混合发生的情况,应用该天敌防治害螨时,其防控效率受到对猎物各螨态取食选择性的直接影响。研究该捕食螨对各螨态害螨的取食偏好性及田间释放技术。【拟解决的关键问题】研究双尾新小绥螨在叶螨发生时各益害比的防治效果、防治期长短,为其大规模地应用以及新疆叶螨综合防治提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 材 料

2013年于新疆伊犁地区,采集双尾新小绥螨,双尾新小绥螨在石河子大学农螨研究室以腐食酪螨(Tyrophagusputrescentiae)为食料繁殖,建立试验种群。

于石河子大学农学院试验站,集土耳其斯坦叶螨,实验室内用盆栽菜豆(phaseolusvulgaris)苗繁殖,建立试验种群。

1.2 方 法

1.2.1 双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨不同虫态的取食选择性

取土耳其斯坦叶螨的卵、幼螨、若螨三个螨态进行试验。将土耳其斯坦叶螨的三个螨态两两组合,共形成三组试验处理,分别为卵vs.幼螨、卵vs.若螨、幼螨vs.若螨,每组试验处理各重复 15次。在同一个小室内[10]挑入两种猎物螨态各40头(粒),向小室内接入1头饥饿 24 h 的双尾新小绥螨雌成螨,24 h 后观察记录各个处理中,双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨不同螨态的捕食量。

1.2.2 不同益害比释放双尾新小绥螨对棉田土耳其斯坦叶螨防效比较试验

试验在新疆石河子市石总场二连进行,供试棉花品种为新陆早棉SH-13。试验共设4个小区,分别为第一生防区(释放比例为双尾新小绥螨雌成螨:土耳其斯坦叶螨=1∶5)、第二生防区(释放比例为双尾新小绥螨雌成螨:土耳其斯坦叶螨=1∶10)、第三生防区(释放比例为双尾新小绥螨雌成螨:土耳其斯坦叶螨=1∶20)、对照区四个处理。每个小区18 m×20 m=360 (m2),3 个处理管理水平一致。6月25日,对各小区进行害螨虫口数调查,发现基本无螨害发生,当天下午在每个小区采用5点取样法,每点取3株棉花,每株棉花接3头土耳其斯坦叶螨。6月30日,调查害螨基数并于当天傍晚按各益害比释放双尾新小绥螨在棉花叶片上。于释放捕食螨1、3、5 d进行调查,后每隔7 d调查一次,各小区均按 5 点取样法,每点各定 3 株棉花为观察株,一个小区共选15株棉花进行调查,每次调查固定一人手持35倍高清放大镜(I.L.K,日本,型号p1230)每株观察上、中、下共3张叶片,分别记录土耳其斯坦叶螨成螨、卵、幼螨、若螨的数量。

1.3 数据处理

所有数据均使用Office2010及 SPSS19.0 统计软件处理。捕食偏好性试验中取食选择率采用卡方检验分析,猎物选择性指数与被取食量间的比较选用配对t检验(paired t-test) ,田间小区试验所得数据采用单因素方差分析。

取食选择率=该猎物被捕食数量/捕食螨所捕食的猎物总量。

虫口减退率(%)=[(防治前虫口数-防治后虫口数)/防治前虫口数]×100 .

防治效果(%)=[(生防区虫口减退率-对照区虫口减退率)/(100-对照区虫口减退率)]×100.

2 结果与分析

2.1 双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨不同螨态的取食选择性

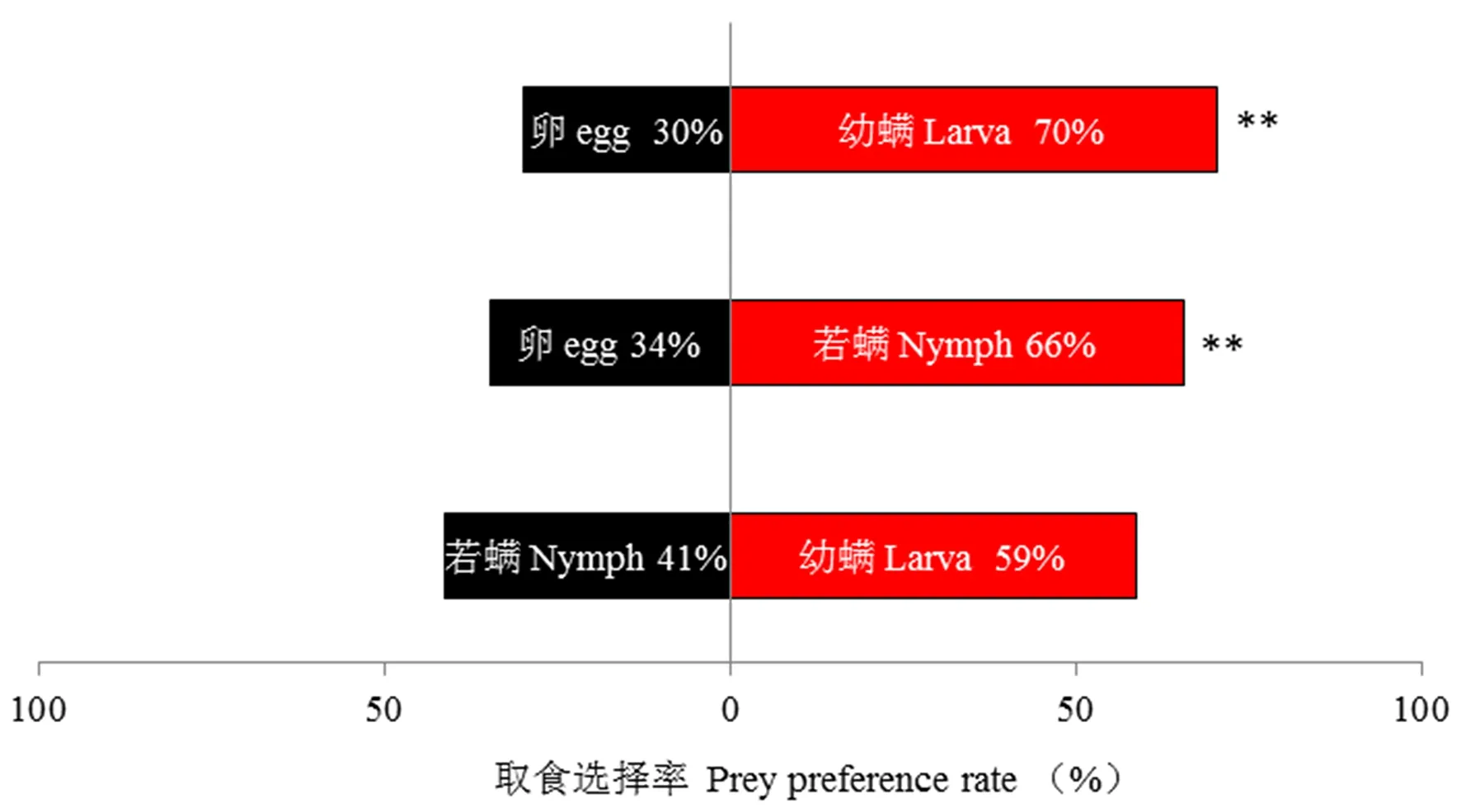

研究表明,当双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨不同虫态,取食时表现出一定的选择性,当土耳其斯坦叶螨的卵和幼螨同时存在时,双尾新小绥螨偏向取食幼螨(ɑ=0.94),对幼螨的捕食量为37.73头/雌,取食选择率为70%,均显著高于卵(2=16,df=1,P<0.001;t= -8.847,df=14,P<0.001)。当猎物有土耳其斯坦叶螨的卵和若螨时,双尾新小绥螨对若螨的取食选择性更高(ɑ=0.90),选择率为66%,捕食量为32.27头/雌,均显著高于卵(t= -10.614,df=14,P<0.001;2=10.24,df=1,P<0.001)。当土耳其斯坦叶螨的幼螨和若螨作为捕食螨猎物时,双尾新小绥螨对两种螨态的取食选择率无显著差异(2=3.24,df=1,P>0.05),对幼螨和若螨的捕食量分别为37.60和26.67头/雌,但该捕食螨对幼螨的取食选择性系数为0.96,显著高于若螨(t= 8.317,df=14,P<0.001),相较于若螨,捕食螨偏好捕食幼螨。根据取食选择系数可知双尾新小绥螨对土耳其叶螨三种螨态的取食选择性从高到低依次为:幼螨>若螨>卵。图1

注:*表示P= 0.05 水平下显著性差异;**表示P=0.01 水平下显著性差异

*Significantly different atP= 0.05;**significantly different atP= 0.01

图1 双尾新小绥螨取食不同猎物螨态的取食选择率

Fig.1 Prey preference rate ofNeoseiulusbicaudusbetween different states of Tetranychus turkestani

表1 双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨不同种螨态的捕食量与取食选择系数

Table 1 Consumption and preference index ofNeoseiulusbicaudusfor different states of Tetranychus turkestani

猎物螨态states of mites处理1Treatment 1处理2Treatment 2处理3Treatment 3卵vs. 幼螨 Egg vs. Larva卵 vs. 若螨 Egg vs. Nymph幼螨 vs.若螨Larva Vs. Nymph猎物初始量Initial dentity 404040404040捕食量Consumption17.40±2.3937.73±0.50*17.73±1.5832.27±0.77*37.60±0.34*26.67±1.37取食选择性指数Preference index α0.44±0.060.94±0.01*0.49±0.040.90±0.02*0.96±0.01*0.68±0.04

注:捕食量及取食选择性指数中数据为平均数±标准误;*表示P= 0.05 水平下显著性差异;**表示P=0.01 水平下显著性差异。

Notes: The data of consumption and preference index are mean±SE.*Significantly different atP= 0.05;**significantly different atP= 0.01.

2.2 释放双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨成虫消长的影响

研究表明,释放双尾新小绥螨后50 d,对照区土耳其斯坦叶螨的成虫数量共有三个峰值,分别为释放捕食螨后的第1、8和29 d。在释放捕食螨1 d后,1∶5和1∶10生防区的成螨量明显下降,对照区成螨量约为其2.5~3倍,随后各生防区与对照区成螨数量相差不大,直至释放后的第15 d,对照区的成螨量为1.27头/三叶,明显高于三个生防区,约是三个生防区的2.5~3.5倍。而在释放捕食螨后的第29 d,对照区成螨数量达整个时期的最高值,为4.47头/三叶,与1∶5和1∶10生防区相差最大,约3倍左右,与1:20生防区差异较小。对照区成螨量均明显高于3个生防区,但各生防差异不明显。各生防区与对照区比较,生防区由于释放双尾新小绥螨能在一定程度上抑制土耳其斯坦叶螨成虫的数量增长。图2

图2 不同处理土耳其斯坦叶螨成螨消长曲线

Fig.2 Population fluctuations ofTetranychusturkestani'sadult at different treatment

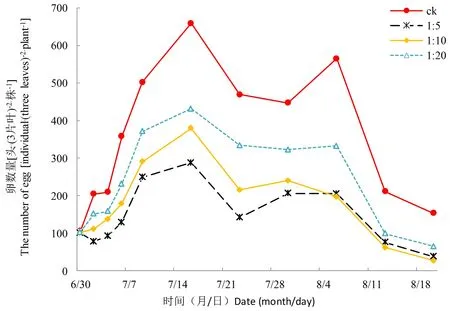

2.3 释放双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨卵消长的影响

研究表明,对照区棉株上叶螨卵的数量始终高于三个生防区。在释放双尾新小绥螨后的第1和第3 d,1∶5生防区叶螨卵量明显低于对照区,较对照区叶螨卵量减少56%~62%。7月4日后,各区叶螨卵量逐渐上升,于7月16日达到峰值,此时对照区叶螨卵量最高,为659.33粒/三叶,1∶5生防区卵量最低,为288粒/三叶。8月6日,除1∶10生防区外其他小区再一次达到卵量峰值,对照区明显高于三个生防区,1∶5和1∶10生防区叶螨卵量下降较为明显,较生防区下降了65%左右。自第二个卵量峰值过后,各小区叶螨卵量均呈下降趋势。释放双尾新小绥螨可有效抑制土耳其斯坦叶螨卵的数量增长。图3

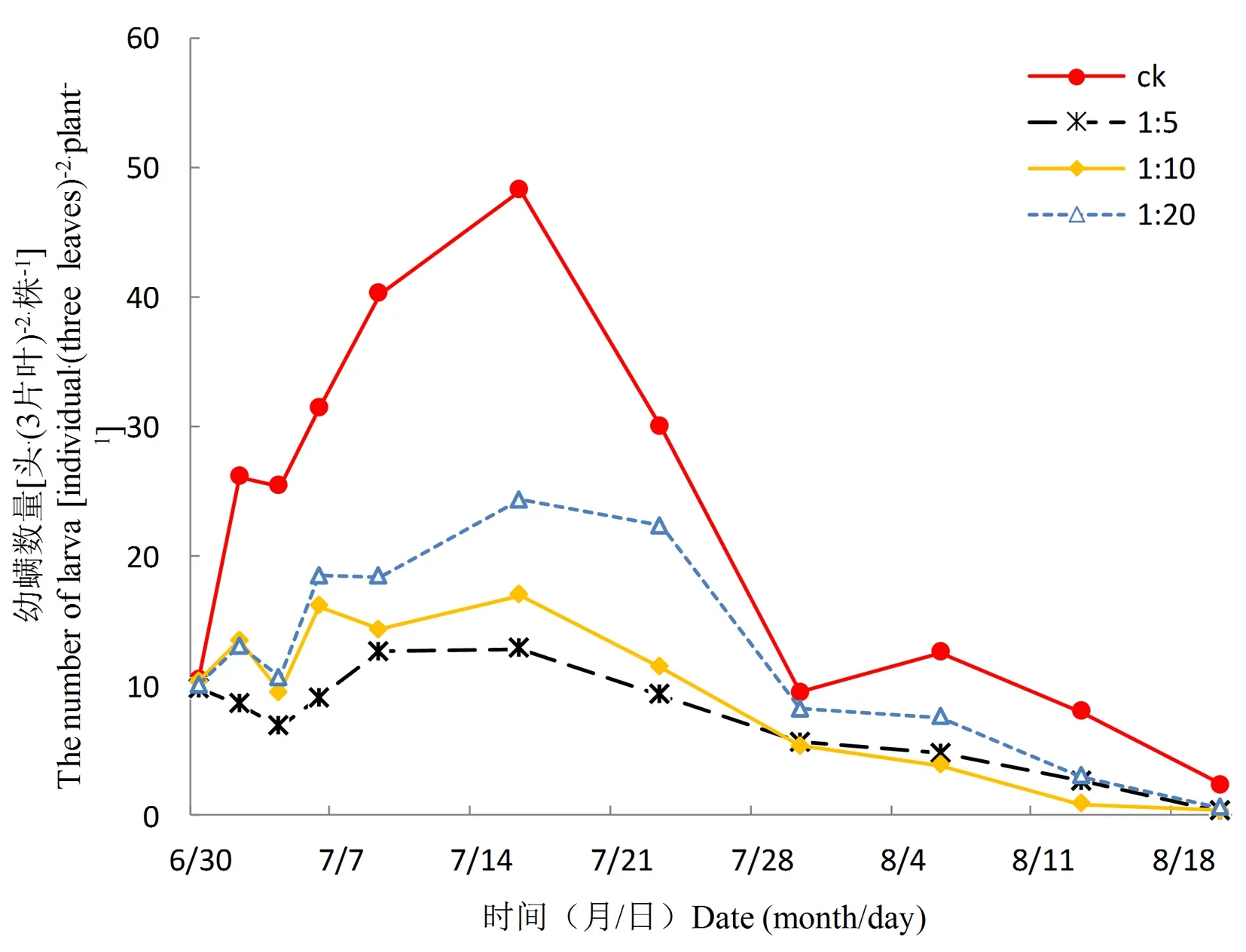

2.4 释放双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨幼螨消长的影响

研究表明,7月30日之前,由于释放双尾新小绥螨三个生防区幼螨的数量明显低于对照区,7月30日后对照区幼螨量虽高于各生防区,但与各生防区相差不大。7月16日对照区幼螨数量达至峰值,为48.26头/三叶,此时该区幼螨量约为1∶5生防区的3.7倍,1∶10生防区的2.8倍、1∶20生防区的1.9倍。峰值过后,对照区幼螨量迅速下降,各生防区也呈缓慢下降趋势,于7月30日到8月6日各小区幼螨量缓慢上升,最终持续稳定下降。三个生防区在释放捕食螨后对幼虫的数量增长有明显的抑制作用,均低于对照区。图4

图3 不同处理土耳其斯坦叶螨卵消长曲线

Fig.3 Population fluctuations ofTetranychusturkestani's eggat different treatment

图4 不同处理土耳其斯坦叶螨幼螨消长曲线

Fig.4 Population fluctuations ofTetranychusturkestani's larvaat different treatment

2.5 释放双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨若螨消长的影响

研究表明,双尾新小绥螨释放到棉花植株上后,对照区土耳其斯坦叶螨若螨的数量始终高于各生防区,且在7月6日,8月6日达到峰值,分别为25.20和29.8头/三叶。释放捕食螨3 d后,三个生防区的若螨量才开始与对照区之间有所差异。在整个生防时期,1∶5和1∶10生防区相较于1∶20生防区,若螨量均明显低于对照区,释放捕食螨的第22~29 d,1∶20生防区与对照区幼螨量相差不大,约是对照区幼螨量的85%左右。在释放双尾新小绥螨后,三个生防区与对照区比较,释放了双尾新小绥螨能抑制土耳其斯坦叶螨若虫的数量增长。图5

图5 不同处理土耳其斯坦叶螨若螨消长曲线

Fig.5 Population fluctuations ofTetranychusturkestani's nymphat different treatment

2.6 释放双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨种群消长的影响

研究表明,在整个生防期间,三个生防区叶螨种群的数量始终低于对照区,其中益害比为1∶5的生防区叶螨总量较对照区下降了53%~70%,1∶10生防区叶螨总量较对照区下降了39%~55%,1∶20生防区叶螨总量相较于对照区减少最少,仅降28%~38%。在释放捕食螨后的3 d里,仅有1∶5生防区叶螨总量呈下降趋势,其余生防区均呈缓慢上升趋势。自7月4日后,各小区均呈上升状态,且于7月16日达到第一个峰值,此时对照区叶螨种群的数量为727.80头/三叶,约是1∶5生防区的2.3倍,1∶10生防区的1.8倍,1:20生防区的1.56倍。8月6日,对照区叶螨种群数量为610.40头/三叶,达到第二个峰值,约为1∶5和1∶10生防区的2.9倍左右,1∶20生防区的1.7倍。生防区在释放捕食螨后与对照区比较,释放双尾新小绥螨而有效地抑制了土耳其斯坦叶螨种群的数量增长。图6

图6 不同处理土耳其斯坦叶螨种群消长曲线

Fig.6 Population fluctuations ofTetranychusturkestaniat different treatment

2.7 双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨不同螨态控制效果比较

研究表明,双尾新小绥螨对于土耳其斯坦叶螨成螨和若螨的控效,三个生防区间均无显著差异(P>0.05)。对于卵和幼螨的控效,1∶5和1∶10生防区均显著高于1∶20生防区(P<0.05)。1∶5生防区对幼螨和若螨控效在59%~70%,对卵和成螨控效在45%~60%,其对幼螨的控效显著高于成螨(P<0.05),对卵、幼螨和若螨的控效间无显著差异(P>0.05)。1∶10生防区对幼螨和若螨的控效在60%~70%,对成螨和卵的控效在51%左右,各螨态间的控效无显著差异(P>0.05);1∶20生防区对若螨和成螨的控效分别为50.26%和46.69% ,对幼螨和卵的控效在30%~45%,各螨态间的控效无显著差异(P><0.05)。对于土耳其斯坦叶螨整个种群,1∶5和1∶10生防区的控效显著高于1∶20(P<0.05),但彼此间无显著差异(P>0.05),三个生防区的控效果依次为:60.04%、52.72%、35.57%。图7

2.8 释放双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨种群的防治效果

研究表明,在释放捕食螨的29 d里,1∶5生防区的控效最好,1∶10生防区次之,1∶20生防区最差;1∶5生防区防效始终高于50.00%以上,显著高于1∶20生防区,但与1∶10生防区无显著差异。于释放捕食螨的后期(第36~50 d),1∶10生防区的防效逐渐升高,且始终高于1∶5和1∶10生防区,但其与1∶5生防区无显著差异。至放螨后的第50 d,1∶10生防区防效最高达80.72%,1∶5生防区防效次之为73%,1∶20生防区最差为57.95%。图8

注:图中不同大写字母表示同一螨态下不同益害比的防效有显著差异(P<0.05),不同小写字母表示同一益害比下不同螨态的防效有显著差异(P<0.05)。

Notes: Different capital letters indicate differences(P<0.05)under the same states of mite at different natural enemies and pests ratio; Different lowercase letters indicate differences(P<0.05) at the same natural enemies and pests ratio at different states of mite

图7 不同益害比下不同螨态土耳其斯坦叶螨防治效果

Fig.7 Control effect of population ofTetranychusturkestaniat different treatment

注:不同小写字母表示同一时间下不同益害比的防效有显著差异(P<0.05)。

Notes: Different lowercase letters indicate differences(P<0.05) under the same time at different natural enemies and pests ratio

图8 不同处理下双尾新小绥螨对土耳其斯坦叶螨防治效果

Fig.8 Control effect of population ofTetranychusturkestaniat different treatment

3 讨 论

捕食者对猎物的捕食作用受很多因素影响,比如彼此的密度、习性、环境因素等。研究发现双尾新小绥螨雌成螨对土耳其斯坦叶螨各螨态的取食具有选择性,土耳其斯坦叶螨的幼若螨是双尾新小绥螨的偏好虫态。其原因可能是幼螨和若螨个体较小且行动缓慢,因而更容易受到双尾新小绥螨的攻击;卵由于有较硬的卵壳,捕食螨不易取食。这与凌鹏、赖永房等、江汉华等[20-22]在研究捕食螨对害螨不同虫态的取食偏好性结果一致。在田间释放时,因为害螨世代重叠,各螨态同时存在,通过研究双尾新小绥螨的捕食偏好性,再结合土耳其斯坦叶螨世代发生规律的调查,为双尾新小绥螨准确适时的释放提供理论依据,例如可在土耳其斯坦叶螨幼螨期或若螨期高峰期释放捕食螨进行防治。

在利用捕食螨进行田间实际应用时,张艳璇等[23]发现胡瓜钝绥螨对棉田和香梨土耳其斯坦叶螨的控制效应很好,在释放第 5 d后防效可达 61.55%,10 d后可达 87.13%,20 d后可达 90%以上,并可控制至棉花采收。贾文明等[24]也在新疆等地的棉田上通过释放胡瓜钝绥螨来控制棉叶螨,成效较好。研究则通过该地捕食螨双尾新小绥螨的田间释放试验发现,双尾新小绥螨能有效地抑制土耳其斯坦叶螨的卵、幼虫、若虫以及整个种群的数量增长。在试验所设置的三个捕食螨释放密度下,双尾新小绥螨对于土耳其斯坦叶螨种群的控效期较长,且捕食螨密度越大,控制效果相对越好。在整个生防期间,1∶5生防区的防效始终在50%以上,且在第50 d时防效达73%;1∶10生防区在释放后的第50 d防效达81%;1∶20生防区虽然相比其他两个生防区的防治效果较差,但在捕食螨释放后期逐渐升高达40%、50%以上。通过释放双尾新小绥螨防治土耳其斯坦叶螨,对棉花的长势和质量有较好的提高,减少农药的使用,降低防治成本,进一步推进新疆无公害农业的发展。

释放双尾新小绥螨防治棉田土耳其斯坦叶螨试验虽取得一定的研究结果,但在释放装置、释放时机、释放次数、协调化学防治以及与农艺措施的配合上,均有待作进一步深入研究。

4 结 论

4.1 双尾新小绥螨作为一种新疆本地的捕食螨,对害螨的控制及新疆地区田间推广应用具有天然的地理优势。该捕食螨取食土耳其斯坦叶螨时,对其不同螨态的取食选择性从高到低依次为:幼螨>若螨>卵,结合土耳其斯坦叶螨的发生规律,双尾新小绥螨应用到田间时可在土耳其斯坦叶螨幼螨比例较高时进行释放。在棉田土耳其斯坦叶螨发生早期(成螨量约为1头/叶)以不同益害比释放该捕食螨时,1∶5和1∶10的控效较好,防效分别为60%和53%,大田释放益害比为1∶10。释放该捕食螨不仅能有效控制土耳其斯坦叶螨各螨态对棉花的为害且控效时期较长,可达50 d以上。

4.2 应用双尾新小绥螨在田间控制土耳其斯坦叶螨时,可选取1∶10的释放比例在害螨发生早期进行释放,且在土耳其斯坦叶螨幼螨比例较高时释放效果更佳。