中学生自我同一性的现状调查及分析

孟四清,刘金明,佟德强

一、引言

中学阶段是自我同一性形成的关键阶段,个体生理和心理发展的不平衡是这一阶段的特点。中学生自我同一性形成与发展得如何,直接影响中学生心理的健康发展,因此探讨中学生自我同一性形成和发展的状态,有助于中学生对自我的认识和探索,也有利于中学生身心健康发展。

自我同一性就是个体对过去、现在、将来“自己是谁”及“自己将会怎样”的主观感觉和体验(郭金山,2003)。[1]

有关自我同一性的研究始于埃里克森(Erikson),他先是从自我功能的意义上来定义自我同一性,认为自我同一性高的人会体验到一种整合感(Erikson,1968)。[2]Erikson认为自我同一性是由个体的生物、心理以及社会文化环境三因素的交互作用形成的。由于这三方面因素在个体的一生中都是不断发展变化的,因此同一性的形成与发展是持续一生的过程。

James Marcia(1966)将Erikson的自我同一性概念操作化,建立了自我同一性状态的理论模型。Marcia根据个体经历探索和投入的程度,将青少年划分为四种同一性类型。第一种为同一性获得者(identity achieved,简称A):青少年已经体验过危机或探索,仔细考虑过各种同一性问题,选择了自我投入的目标和方向,并对特定的目标、信仰和价值观作出了坚定、积极的自我投入;第二种为同一性延缓者(identity moratoriu m,简称M):青少年正经历同一性危机,积极地探索各种选择,并没有作出较高的自我投入,但有将来自我投入的倾向;第三种为同一性早闭者(identity foreclosure,简称F):青少年并没有体验过危机或探索,而过早地作出了投入,但这种投入是非自觉的,以别人对他的期望为投入的方向,是父母或权威人物等重要他人为青少年的未来发展目标作出决定;第四种为同一性扩散者(identity diffusion,简称D):这类青少年没有仔细思考或解决同一性问题,也没有详细计划将来的生活方向,既没有对各种选择进行探索,也没有作出投入。[3]

关于自我同一性的测量。由于不同的研究者有不同的研究取向,对自我同一性的测量采用不同的测量工具。较常用的有Balistreri等人(1995)编制的自我同一性过程问卷(Ego Identity process Questionnaire,即EIPQ)和Berzonsky(1992)编制的同一性风格量表(Identity Style Inventory,即ISI)。[4]国内研究者对自我同一性的研究,从直接引用国外的成果向修订国外的量表过渡。开始以对大学生的研究为主,近年来对中小学生的研究也逐渐增多,如俞瑞康(2004)对720名中学生的研究发现,中学生的自我同一性状态存在性别差异;[5]安秋玲(2006)使用扩展了的自我同一性状态客观测量的标准化问卷为工具,在“青少年非正式群体交往与自我同一性的发展研究”中发现,中学生的自我同一性存在年级差异;[6]王小倩(2011)对职业中学和普通中学的高中生的研究发现,不同学校类型的高中生的自我同一性存在学校间的差异;[7]李抗(2005)的研究发现,初中生的自我同一性存在年级差异,并与中学生的心理健康显著相关;[8]杨雨萌(2017)的研究发现,初中生的自我同一性存在年级差异,初中生的父母教养方式与自我同一性存在显著相关;[9]王树青(2006)对高中生和大学生的自我同一性的研究发现,不存在显著的年级差异和性别差异。[10]

综观国内外学者关于自我同一性的研究,对大学生的研究较多,而对中学生的研究较少;某一地域的研究较多,全国范围内的研究较少。因此本研究试图对全国中学生的自我同一性状态及其发展状况进行研究,为中学生自我同一性的理论提供实证依据。

二、研究方法

(一)调查工具

本次调查工具为课题组自编“全国中学生发展状况调查问卷”(2015 修订版)。问卷共分为五部分:一是中学生思想政治情况,二是基本道德品质状况,三是中学生心理健康状况,四是中学生对社会关注重点问题的看法与反应,五是中学生德育环境状况。中学生同一性发展状况为中学生心理健康状况的一部分。

(二)调查对象

调查取样包括河北、甘肃、山东、四川、湖南、江苏6个省2个城市和24个区县的62所学校共5243名中学生。其中男生2446 人,女生2777 人;城市2383人,县镇1411人,农村1449人;初二2610 人,高二2633人。

(三)施测过程

1.施测。以班级为单位进行测试,由经过培训的班主任担任主试,采取问卷统一指导语进行说明,务必使学生明白选题规则后再开始答题。利用学生自习课时间,统一作答,当堂收卷。

2.数据分析。用SPSS20.0 统计软件进行统计和分析。

三、研究结果

(一)中学生自我同一性的总体情况

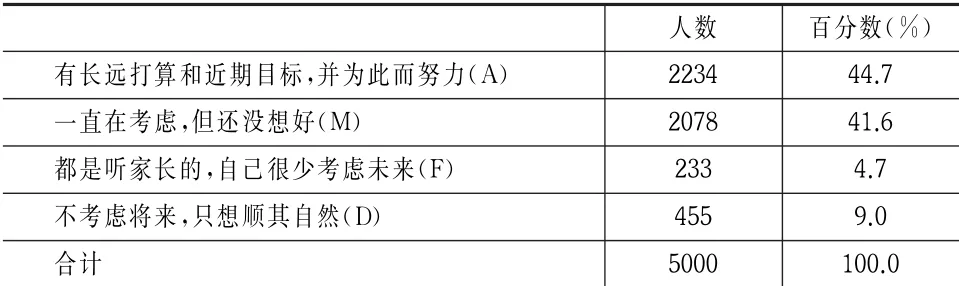

中学生自我同一性的人数及百分数,见表1。

表1 中学生自我同一性的人数及百分数

从表1 可以看出,中学生自我同一性获得者(A)占44.7%,自我同一性延缓者(M)占41.6%,自我同一性早闭者(F)占4.7%,自我同一性弥散者(D)占9.0%,四者的排序依次为:同一性获得、同一性延缓、同一性弥散、同一性早闭。总体上中学生自我同一性达成者占44.7%,一半多的中学生没有获得自我同一性。

(二)自我同一性各个类型的差异检验

1.中学生自我同一性的年级差异

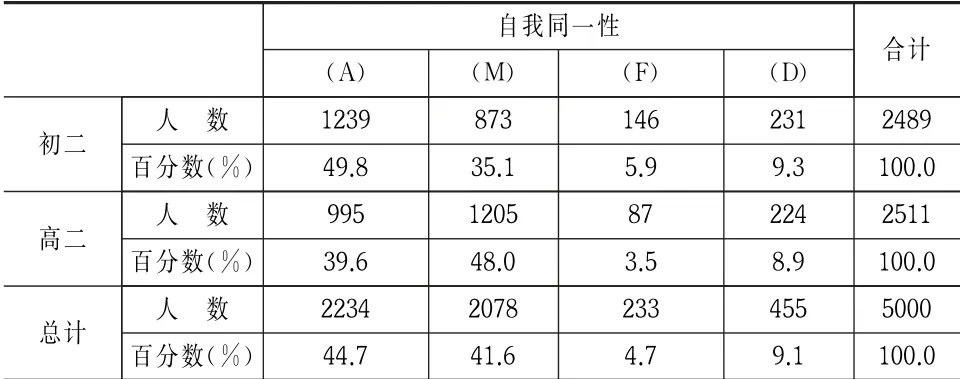

结果见表2。

表2 中学生自我同一性的年级差异

从表2可知,经卡方检验,初二年级与高二年级学生在“自我同一性”的四个类型上存在非常显著差异(χ2值为94.646,p<0.000)。随着学生的年龄增长,高二年级选择前两项的人数之和大于初二年级选择后两项的人数之和,说明随着年龄的增长,中学生的自我同一性在逐渐增强。

2.中学生自我同一性的性别差异

结果见表3。

表3 中学生自我同一性的性别差异

从表3可知,经卡方检验,男生与女生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异(χ2值为10.636,p<0.05)。男生的自我同一性水平要低于女生。

3.中学生自我同一性的城乡差异

结果见表4。

表4 中学生自我同一性的城乡差异

从表4可知,经卡方检验,不同地区的中学生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异(χ2值为17.534,p<0.01)。农村中学生的自我同一性水平要高于县镇和城市的学生。

4.中学生自我同一性的父亲文化差异

结果见表5。

表5 中学生自我同一性的父亲文化差异

从表5可知,经卡方检验,父亲不同文化程度的中学生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异(χ2值为32.848,p<0.001)。随着父亲文化程度的提高,中学生“自我同一性获得”的人数在逐渐增多。

5.中学生自我同一性的母亲文化差异

结果见表6。

表6 中学生自我同一性的母亲文化差异

从表6可知,经卡方检验,母亲不同文化程度的中学生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异(χ2值为33.480,p<0.001)。母亲文化程度是大学生的“自我同一性获得”的人数高于母亲文化是研究生和高中生的。

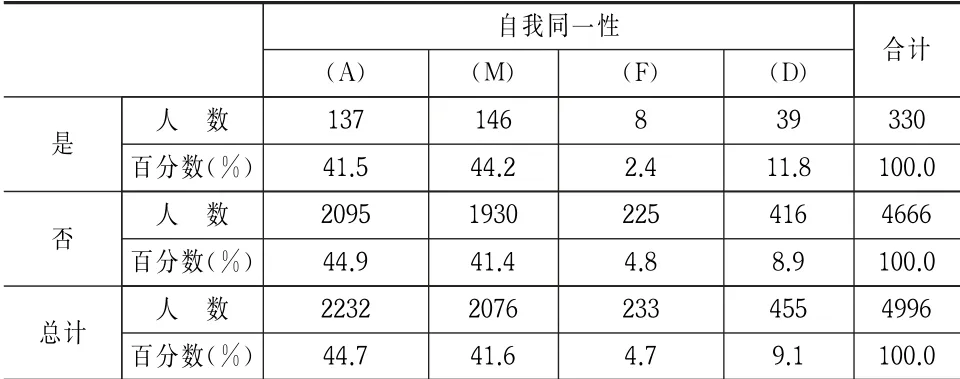

6.中学生自我同一性在是否留守学生上的差异

结果见表7。

表7 中学生自我同一性在是否留守学生上的差异

从表7可知,经卡方检验,是否留守学生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异(χ2值为8.056,p<0.05)。非留守学生的自我同一性水平要高于留守学生。

7.中学生的自我同一性在是否单亲家庭上的差异

结果见表8。

表8 中学生自我同一性在是否单亲家庭上的差异

从表8可知,经卡方检验,单亲家庭学生与非单亲家庭的学生在“自我同一性”的四个类型上不存在显著差异(χ2值为4.778,p>0.05)。

说明:由于测试中有的学生没有填相关选项,因此在某些选项上实际人数比总数要少。

四、分析和讨论

(一)中学生自我同一性总体情况的讨论

中学生自我同一性获得者(A)占44.7%,自我同一性延缓者(M)占41.6%,自我同一性早闭者(F)占4.7%,自我同一性弥散者(D)占9.0%,四者的排序依次为:同一性获得、同一性延缓、同一性扩散、同一性早闭。总体上中学生自我同一性达成者不到一半,同一性延缓占五分之二多,剩下的五分之一是同一性弥散和同一性早闭,中学生自我同一性的发展并不乐观。

(二)自我同一性的年级差异

调查表明,高二年级的得分高于初二年级的得分,并且差异显著,说明随着年龄的增长,中学生的自我同一性在逐渐增强。初二年级学生的心理特点正处于半幼稚半成熟的状态,虽然形体已经接近成人,但是心理还不太成熟,大部分的中学生对自己的未来还没有进行深度的思考,因此未来什么样是模糊的、混沌的,甚至考什么样的高中都是由家长决定的。加上即将到来的中考,他们的学习压力越来越大,对自己的未来与前途甚至没有时间思考。与张春兴、王树青、李抗的研究结论一致。

(三)自我同一性的性别差异

调查结果表明,男生与女生在“自我同一性”的四个维度上存在显著差异,女生比男生的自我同一性水平要高。这可能与女生成熟比男生早有关。由于女生比男生生理与心理成熟较早,因此她们会更多地考虑自己的未来,为自己制订远期与近期计划,并为此而努力,这与俞瑞康的研究结论一致。

(四)自我同一性的城乡差异

调查结果表明,不同居住地的中学生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异,农村中学生的自我同一性水平要高于城市和县镇的中学生。相对城市和城镇的学生,农村学生的生活条件更艰苦,艰苦的生活条件会使学生更多地去思索自己的未来,并为此而努力,因此农村学生的自我同一性要高于城市与县镇的学生。这与杨雨萌的研究结论一致。

(五)自我同一性的父亲文化差异

调查结果表明,父亲不同文化程度的中学生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异,随着父亲文化程度的提高,中学生“自我同一性获得”的人数在逐渐增多。这可能与父亲的教育方式有关。随着父亲文化程度的提高,父亲对子女更多地采用民主的教育方法,对子女循循善诱,耐心沟通,遇到问题主动帮子女分析问题出现的原因,从而帮助子女顺利解决问题,不对子女采取粗暴的方式,更不是对子女采用放任自流、忽视不管的教育方式,使子女遇到问题后能主动寻找解决问题的方式与方法,对自己的未来和人生进行积极的思考,以获得自我同一性。

(六)自我同一性的母亲文化差异

调查结果表明,母亲不同文化程度的中学生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异,母亲文化程度是大学生的“自我同一性获得”的人数高于母亲文化程度是研究生和高中生的,这可能与母亲对子女的期望值有关。文化程度过低和过高的母亲,往往对子女寄予过高的期望,或者把自己没有实现的愿望强加到子女身上,这样反而加大了子女的学习压力,在强大的学习压力下,反而不利于子女对自己未来及人生的思考,更不易达成自我同一性。

(七)自我同一性在是否留守学生上差异

调查结果表明,是否留守学生在“自我同一性”的四个类型上存在显著差异,非留守学生的自我同一性水平要高于留守学生。非留守学生一般都处于城市和城镇生活条件相对较好的地方,良好的生活条件使学生有更好的条件接受各种教育,开阔眼界,受此影响,他们会更早地规划自己的人生和确定未来的生活目标,并为此而努力。

五、建议

研究结果表明,培养青少年积极的自我同一性可以从根本上促进其心理成熟和社会适应,我们应对自我同一性的教育和引导给于足够的重视。

第一,学校要端正办学思想,要重视对中学生自我同一性的辅导。

学校要摒弃“追求升学率”的指导思想,真正把学生的心理健康教育摆到非常重要的地位,重视对学生自我同一性的教育与引导。调查表明,过于紧张的学习会使青少年没有精力充分思考和探求自我,造成主体自我的发展落后,不仅会影响其自立、创新和适应性人格的形成,而且会因缺少自我同一性的力量支撑和动力源泉而出现焦虑、紧张、恐惧等不良情绪,导致种种心理问题和极端行为,并且直接和间接地影响学业成绩和日后的社会适应。因而学校首先应对自我同一性的教育和引导给予足够的重视。

第二,在学校的日常生活与学习中,渗透自我同一性的辅导与训练。

调查表明,中学生的自我同一性状态与学生的心理健康水平有关。因此学校应该根据初中学生的年龄特点,有针对性地开展不同主题的心理辅导活动,培养他们自主解决问题的能力,帮助他们完善自己的人格,使他们顺利渡过人生“疾风暴雨”的成长阶段。要引导青少年思考“我是谁”“我的未来会走向何处”等问题,提升对“自我”的认知水平,尊重他们的不同体验,引导他们自主选择,不断调节自我定位。在具体策略上,经常开展人生观和人生理想的主题讨论,建立理想追求;进行自我肯定的心理暗示,经常在内心刻画理想自我的形象,增强自信;发展他们对自我的积极看法和对事物的辩证态度,增强对主体我和客体我的辩证认识;引导青少年与同伴、老师、家长分享自己的冲突体验,及时得到反馈信息,在现实中不断建立积极的自我同一性。

第三,营造有利于建立积极的自我同一性的家庭、学校、社会氛围。

从家庭环境、学校环境和社会文化环境上,营造有利于积极的自我同一性建立的和谐氛围。建立相互支持、关心、自由表达和独立的家庭环境,父母与子女之间营造开放民主的气氛,有助于青少年的自我探索和自主选择;鼓励学生对社会事物关注,倡导批判和探索精神,营造可供自由表达、包容、民主、开放的校园环境;为青少年提供一个值得他们尊重的主流文化、良好的成人榜样,创建一种个体之间相互包容的社会文化氛围,都会有利于形成青少年的自我同一性。