职业技术教育课程改革理论流派评析

宋世杰

(辽宁城市建设职业技术学院,辽宁沈阳110122)

20世纪80年代以来,我国职业技术教育吸收借鉴了多种国外先进的课程理论,进行了多层面的试点改革,深刻改变了我国职业技术教育课程的面貌。通过梳理这些理论的代表人物及其核心观点、理论影响力等,对其中形成的流派进行分析,对于明确我国职业教育课程建设未来的发展方向,具有十分重要的意义。

1 流派的内涵界定

流派一般是指由于时间、区域、基础条件等方面的差异,被社会实践验证为有效且具有明显观点差异的学科、思想类别。西南大学的沈小碚在对中国课程与教学论流派进行的研究中,提出了教育理论流派的基本特征,主要包括以下几个方面:一是具有创始人和相关的代表人物,引领该理论和实践的发展;二是有代表性的著作和思想,被广为传播并为人们所认同;三是有比较完整的理论体系,提出了解决问题的独特视角和思路。是否具有这三个基本特征,是检验一个理论是否形成流派的有效指针。

2 当前职业教育课程改革理论流派辨析

在中国职业技术教育课程改革发展中,先后出现了至少8种课程理论,包括德国的双元制综合课程理论、学习领域课程理论、加拿大的CBE课程理论、国际劳工组织的MES课程理论、英国的BTEC课程理论、我国本土的宽基础活模块课程理论和项目课程理论等。从20世纪90年代开始,我国进入创建中国特色职业技术教育课程改革理论的崭新时期[1]。经过实践和理论界的讨论研究,各类职业技术教育课程理论的适用性得到更好的检验。到目前为止,职业教育课程改革理论实际上形成了源自德国的学习领域课程理论和本土创新的项目课程理论两大理论流派。[2]

2.1 学习领域课程理论流派

学习领域课程发源于德国,在我国也被称为“工作过程系统化课程”“工学结合一体化课程”等。20世纪90年代初,我国与德国开展职业教育合作,派遣一大批行政管理人才和专业技术人才到德国培训和留学,并合作成立了教育部职业技术教育中心研究所、北京师范大学职业与成人教育研究所、辽宁省职业技术教育研究所三大研究机构,培养了一大批系统掌握德国双元制课程、学习领域课程理论的高水平人才。这为学习领域课程理论流派的形成奠定了重要基础。

2.1.1 创始人和代表作

学习领域课程理论流派从1997年开始,系统引入和发展德国的“学习领域课程(或工作过程系统化课程)”和“行动导向教学理论”,而且注重德国学习领域课程理论的系统性和完整性,并与本土实践进行结合。代表人物包括北京师范大学赵志群教授、沈阳师范大学徐涵教授等。代表作有《职业教育工学结合一体化课程开发指南》 (赵志群,清华大学出版社,2010年)、《职业教育教师教学手册》 (赵志群,北京师范大学出版社,2013年)、《工作过程为导向的职业教育理论与实证研究》(徐涵,商务印书馆有限公司,2013年)等。[3]

2.1.2 主要观点和影响

学习领域课程理论的主要观点是:校企联合根据工作过程开发典型工作任务,并将典型工作任务作为设置课程的依据;在课程教学中设置相应的工作情境;以学习任务或学习性任务为载体实施行动导向的教学模式;通过若干个相互关联的所有的学习领域的学习,学生可以获得某一职业的从业能力和资格。

学习领域课程改革流派之所以成为我国职业技术教育课程理论的主要流派,是具有深刻历史原因的。推动学习型领域课程的专家,大多为80年代后我国委派德国留学或培训后的人员,他们回国后,多在国内三大职业教育研究所、地方职业教育研究机构和高校任职,其主张不仅被教育部采纳,纳入国家职业教育政策文件,而且也被广大职业院校接受,在实践中得到广泛应用。

2.2 项目课程理论流派

项目课程是我国本土近年来借鉴双元制综合课程理论、学习领域课程理论、加拿大的CBE课程理论、国际劳工组织的MES课程理论,提出的一种非常有代表性的课程改革理论。

2.2.1 创始人和代表作

项目课程理论流派的创始人为华东师范大学徐国庆教授。深圳职业技术学院戴士弘教授同时也提出了类似的理念,并对该理论进行了进一步创新。代表作包括《职业教育项目课程:原理与开发》 (徐国庆,华东师范大学出版社,2016年)、《职教院校整体教改》 (戴士弘,清华大学出版社,2012年)。该课程具有一套完整的理论体系,并借鉴了学习领域课程的一些优秀观点和方法论,在我国职业教育领域尤其是高职领域具有非常广泛的影响。

2.2.2 主要观点和影响

项目课程理论流派是在实践探索的基础上,在课程设计思想和操作过程方面形成的中国特色的课程理论体系,包括课程改革的“6+2”原则,即“六项原则”和“两个渗透”,以及基于我国职业教育实际创新提出的职业院校教师职教能力测评技术。[4]

六项原则包括:课程内容应当是职业活动导向、工作过程导向,而不是知识逻辑导向;课程教学突出能力目标,而不是突出知识目标;课程内容的载体主要是项目和任务,而不是语言文字;能力训练过程必须精心设计(渐进、高效、创新),而不是随意做件事;课程教学过程的主体是学生,教师不是主体、而是主导;知识、理论、实践内容应当一体化设计,而不是相互分离。

两个渗透包括:在所有课程中渗透外语、职业道德、职业素质等素质教育内容;在所有课程中渗透职业核心能力培养要求,其中职业核心能力包括自我学习能力、与人交流能力、与人合作能力、解决问题能力、信息处理能力、数字应用能力、外语应用能力和创造革新能力等8项。

职业院校教师职教能力测评技术是按照“全校培训动员—教师完成整体设计和单元设计—验收”的流程提升学校教师课程开发能力的技术。该技术基于每个学校的实际情况进行培训动员,内容涉及职业院校整体课程改革理念和具体课改流程,培训覆盖院校领导到教师各个层面;具有统一的、规范的整体设计和单元设计模板,适用于各类专业和课程;验收遵循人人过关的原则,结果往往与职称晋升等直接挂钩。

3 职业教育课程改革流派的评析

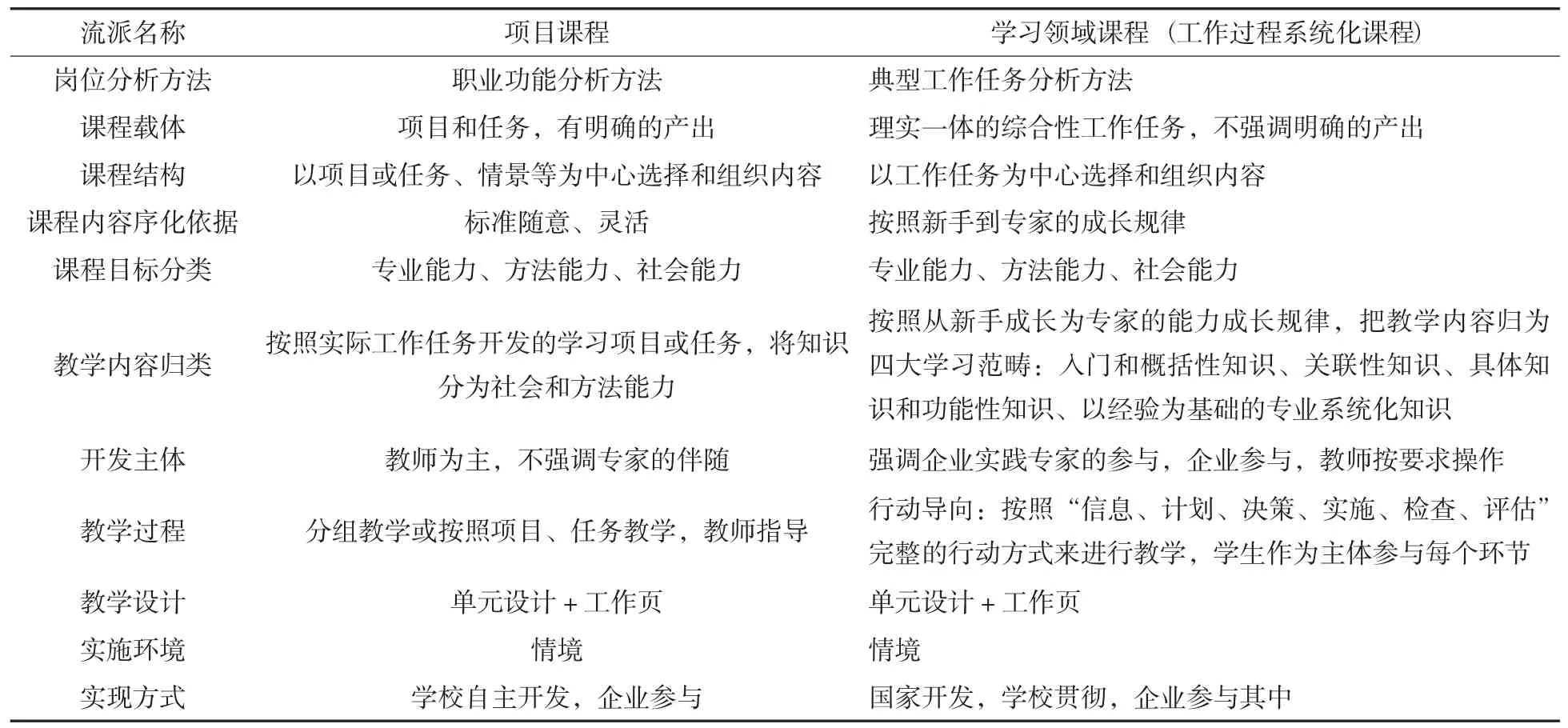

两大课程改革思想流派,在实践过程中取得的效果并不一致。两大课程理论在中国实施的状况和特点如表1所示。

表1 学习领域课程和项目课程两大流派具体情况

3.1 学习领域课程理论流派的优缺点评价

学习领域课程理论被世界职业教育最发达的国家——德国验证为一种有效的课程理论。这种课程理论的优点在于,它与我国一直倡导的工学结合、教学做一体的职业教育理念一致,而且具有完整的理论体系和操作范式,具有良好的可推广性;在2006年国家教育部陆续启动的中高职示范校建设和2014年国家人力资源和社会保障部在全国技工院校推行的一体化课程教学改革中,均将学习领域课程作为课程改革的主要范式。

鉴于学习领域课程有着较严格的标准和技术要求,对地方政府持续性的项目支持、资金扶持、教师的实践能力、专业研究机构的长期跟踪指导等条件要求较高,而且实施院校经过至少2轮的人才培养方案开发和课程实施才可以掌握,因此无法在短期内见效,在实际过程中真正实现全面应用的学校较少,因此推广的速度较慢。

3.2 项目课程理论流派的优缺点评价

项目课程理论流派的优点在于形成了一套适合于我国职业院校的改革方法。该流派通过职业院校教师职教能力测评活动,对教师实施全员性质的学习并测试结果,使教师全面掌握课程改革和开发方法和技术,为职业院校课程改革提供了具体可行的指导。项目课程的理念较系统,观点明确,设计思路更加灵活,被广泛接受,但是也存在一些缺陷,一是由于同样需要研究机构的跟踪支持和持续的政策、资金推动,目前在华东地区以及其他地区的国家示范、骨干职业院校等实力较强的院校得到应用,且效果较好;二是在课程内容的序化方面缺乏标准,在开发方面缺乏统一的国家标准要求,导致各学校实施效果各异,互相借鉴也存在较大的阻碍。

课程改革是人才培养模式改革的关键部分,具体采用哪种流派的观点开展改革,要根据院校的实际情况、专业的具体配置、教师的素质水平来确定,才能取得最好的效果。另外,教师是课程改革的主体,行业企业的参与是基本前提,科研机构的伴随指导是质量的保障。这也意味着课改过程中对两种流派的应用是否成功,只有狠抓教师素质、企业参与,并注重和课改专家的密切配合,才能取得最好的效果。[5]