一个遗传性纤溶酶原缺陷症家系的表型与基因突变分析

夏虹,张海月,刘媚娜,李小龙,杨丽红,王明山

(温州医科大学附属第一医院 医学检验中心,浙江 温州 325015)

遗传性纤溶酶原缺陷症是由纤溶酶原(plasminogen,PLG)水平降低引起的全身性疾病。该疾病目前分为2种类型,I型缺陷症患者PLG抗原和活性同步降低,是一种罕见的常染色体隐性遗传疾病;II型缺陷症患者PLG抗原水平正常但活性降低,一般呈常染色体显性或不完全显性遗传[1-2]。本研究通过对1例PLG缺陷症患者的家系进行实验室表型与基因突变检测,初步探讨其发病的分子遗传学机制。

1 对象和方法

1.1 对象 先证者,女,23岁,汉族,怀孕1月余,因既往不明原因胎停2次,于温州医科大学附属第一医院门诊要求相关检查。患者自述既往月经规律,无血栓史,无其他明显出血症状,无长期服用药物史,无肝肾功能异常。否认父母近亲结婚及其家系成员血栓出血史,该家系3代共4名成员(见图1)。收集本院100 名健康对照者的外周血标本做对照,其中男58名,女42名,年龄(35±12)岁,均无肝肾功能异常,无血栓出血史。本研究经本院医学伦理委员会审批,在知情同意的情况下,对上述人员采集血样。

图1 遗传性纤溶酶原缺陷症家系图

1.2 方法

1.2.1 样本采集与处理:采集该家系3代4名成员的外周静脉血2.7 mL,以0.109 mol/L枸橼酸钠1:9抗凝,3 000 r/min离心10 min,取上层贫血小板血浆用于凝血指标检测,下层血细胞用于提取基因组DNA,并进行PCR扩增及测序。

1.2.2 凝血指标检测:凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶时间(thrombin time,TT)、纤维蛋白原(fibrinogen, FIB)、蛋白S活性(protein S activity,PS:A)采用凝固法检测;D-二聚体(D-dimer,D-D)、纤维蛋白(原)降解产物(fibrinogen degradation product,FDP)采用免疫比浊法检测;抗凝血酶活性(antithrombin activity,AT:A)、蛋白C活性(protein C activity,PC:A)、纤溶酶原活性(plasminogen activity,PLG:A)采用发色底物法检测。以上指标均在STA-R全自动血凝仪上测定。纤溶酶原抗原(plasminogen antigen,PLG:Ag)采用酶联免疫吸附法测定。以上所有操作步骤仅遵试剂说明书进行。

1.2.3 DNA提取及PCR扩增:应用非离心柱型基因组DNA提取系统抽提先证者及其家系成员外周血基因组DNA,并用DU800核酸蛋白分析仪检测基因组DNA的纯度和浓度。参照文献[3]设计合成PCR引物(由上海桑尼生物科技有限公司合成)。

1.2.4 DNA测序分析:PCR扩增产物割胶回收送上海桑尼生物工程有限公司进行测序。用Chromas软件将测序所得结果与美国NCBI基因库公布的PLG基因序列(GenBank AY192161.1)进行比对,寻找基因突变位点,反向测序予以确认。其他家系成员在先证者明确基因突变位点后,再进行相应突变位点区域的PCR扩增及测序。

1.2.5 生物信息学技术分析:应用ClustalX-2.1-win软件将突变氨基酸进行同源物种序列保守性分析;利用PolyPhen-2、PROVEAN、SIFT和Mutation Taster 4 个生物信息学软件在线分析突变氨基酸对蛋白质功能的影响,参考范围及解释如下:Poly-Phen-2:0~1,评分越接近1,有害突变可能性越大;PROVEAN:分数≤-2.5(有害的),>-2.5(中性的);SIFT:0~1,≤0.05表明有害突变,>0.05表明良性突变;MutationTaster:0~1,分数越接近1,该变异对蛋白序列的影响越“有害”;运用Swiss-Pdb Viewer 4.1.0软件,基于已知的PLG结构模型,对突变的蛋白建模进行比对分析。

2 结果

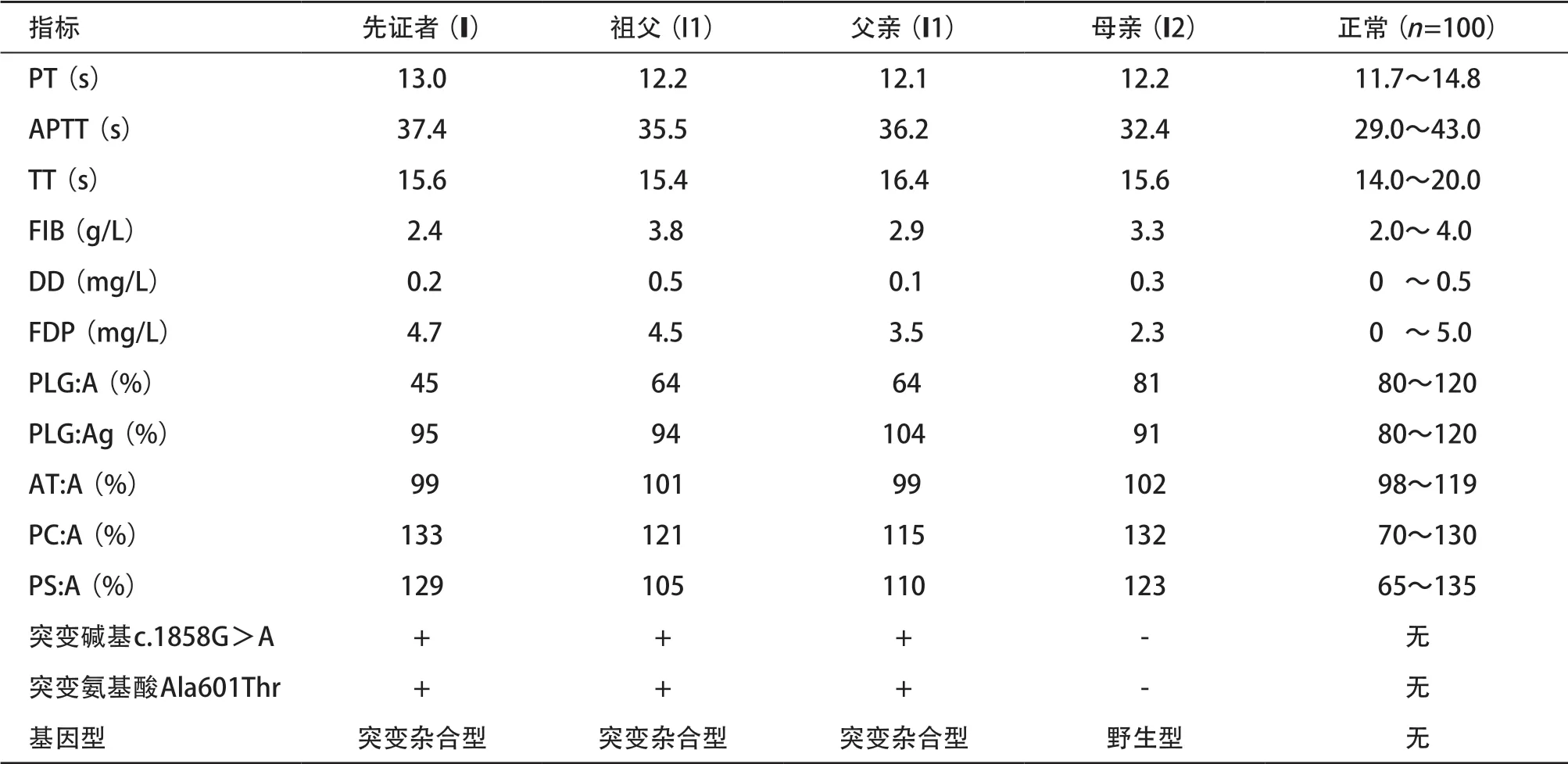

2.1 实验室表型检测结果 先证者及其家系成员PT、APTT、TT、FIB、D-D、FDP、PLG:Ag、AT:A、PC:A和PS:A基本在正常范围内,其母亲PLG:A正常;先证者和其祖父、父亲PLG:A均降低为正常值的50%左右,初步认为3人均属于PLG:Ag水平正常但活性水平低的II型缺陷症患者,见表1。

2.2 DNA测序结果 基因测序发现先证者第15号外显子编码第601位氨基酸的碱基发生c.1858G>A杂合错义突变,导致丙氨酸转为苏氨酸(Ala601Thr),见图2;其祖父和父亲具有同样的基因突变,均为c.1858G>A杂合错义突变,家系成员基因型检测结果见图1和表1。

表1 先证者及其家系成员凝血指标及基因突变检测结果

图2 PLG 基因测序结果

2.3 生物信息学技术分析结果

2.3.1 同源序列保守性分析结果:人类PLG基因与NCBI数据库中提供的其他10个同源物种的氨基酸序列进行多重比对,结果显示Ala601在这11个物种间高度保守,见图3。

2.3.2 突变对蛋白影响力评估:4 个在线生物信息学软件PolyPhen-2、PROVEAN、SIFT和Mutation Taster分析PLG基因错义突变p.Ala601Thr对蛋白的影响程度,通过评分进行功能预测,4个软件预测结果保持一致。PolyPhen-2评分结果为0.989分,预示此突变很可能是有害突变;PROVEAN评分结果为-2.774分,预示此突变是有害的;SIFT评分结果为0分,预示此突变可影响蛋白质的功能;Mutation Taster评分结果为0.999分,预示此突变可引起相应疾病。

图3 PLG 基因同源物种多重序列比对结果

2.3.3 蛋白质模型分析结果:在野生型PLG蛋白中,Ala601可与相邻的Thr600形成2个氢键,与Cys604形成1个氢键(见图4A);当Ala601突变为Thr601时,Thr601分子的侧链变长,空间结构模型分析显示其延长的侧链与空间折叠的Asp646形成2个氢键,并与His603形成1个氢键,见图4B。突变前后的氨基酸氢键发生变化。

3 讨论

编码PLG的基因位于人类第6号染色体长臂6q26- 6q27位置,长52.5 kb,包含18个内含子和19个外显子,共编码791个氨基酸[4]。关于遗传性纤溶酶原缺陷症分子发病机制的研究目前仍较少,截至到2018年3月为止,国内外文献已报道了约75种与PLG缺陷有关的基因突变。该病例研究在国内较为罕见,在我国报道过的该类遗传性疾病仅有1例[3]。

图4 Ala601Thr突变蛋白质模型分析图

本研究对一个遗传性纤溶酶原缺陷症的罕见病例家系进行研究,发现PLG基因第15号外显子存在c.1858G>A杂合错义突变,导致p.Ala601Thr。该家系的先证者是一名23 岁已婚中国女性,因既往不明原因胎停2次,经生殖中心做试管婴儿,孕1个月余,特于门诊要求相关检查。检查结果显示其PLG:A降低,PLG:Ag水平正常;基因分析发现其为Ala601Thr突变杂合子。对其家系成员进行检查,发现其祖父和父亲PLG:A均降低为正常值的50%左右,PLG:Ag含量正常;基因测序结果显示祖孙3人均携带Ala601Thr杂合突变。先证者母亲凝血各项指标正常,PLG:A和PLG:Ag水平也均正常,基因测序结果显示为此突变野生型。由于祖孙三代PLG:A降低,而PLG:Ag水平正常,初步认为3人均属于PLG:Ag水平正常但活性水平降低的II型缺陷症患者。其父亲和祖父既往亦无血栓史,符合常染色体不完全显性遗传的方式。

第1 例II型PLG缺陷症导致血栓形成的病例由AOKI等[5]于1978年报道,该先证者自15岁脚部挫伤后,不间断地出现血栓复发的症状16年有余。第1 例I型PLG缺陷症导致血栓复发形成的病例由 LOTTENBERG等[6]于1985年报道,该先证者为一名24岁美国男性,其患有深静脉血栓和肺动脉高压,PLG:Ag的含量和活性均降低为正常值的30%。大家普遍认为这2种PLG缺陷症的类型与血栓复发形成密切相关[7-10]。本研究先证者孕1个月余,既往不明原因停胎2 次,此次受孕,B超显示子宫螺旋动脉的血流阻力指数增高。国外有研究发现,在受精卵成功着床后,子宫螺旋动脉开始被滋养细胞不断侵蚀,进而导致管腔扩大,随之子宫动脉血流阻力进行性降低来满足妊娠时期的血氧供应[11-12]。特别在早孕时期,胚胎的发育依赖于子宫动脉的血流灌注,子宫动脉血流若灌注不足,即可能导致妊娠期高血压、胚胎停育等不良妊娠结局,但是如果异常血流能够在早期得到纠正,妊娠结局会显著改 善[13]。该先证者为II型PLG缺陷症,前2 次早孕时期均处于血栓前高凝状态,子宫螺旋动脉的血流阻力指数增高,流速降低,供应胎儿血流减少,营养物质和氧气无法满足胎儿生长发育所需,最终导致胎停发生。此次受孕,积极查找发现复发性流产的原因后,予以抗栓治疗,现已成功保胎亟待分娩。

本研究采用生物信息学技术对p.Ala601Thr突变进行进一步分析。通过同源物种多重序列比对发现Ala601在其11个同源物种间高度保守,说明它是PLG分子一个重要的功能性位点,在PLG蛋白质发挥正常功能中起着相关作用。4个在线生物信息学的预测软件分析都表明此突变为有害突变,在一定程度上能影响蛋白质的功能,并引起相应疾病,这与保守性分析结果一致。当Ala601被Thr601取代时,Thr601侧链与PLG分子的催化活性位点三联体之一的His603形成1个氢键,使His603残基的电荷分布被扰乱,导致异常PLG不能发生与正常催化过程相关的质子转移;Thr601侧链还与PLG分子的另一个催化活性位点Asp646形成2个氢键,电荷分布的变化,导致此活性位点的正常折叠受到立体位阻的影响,空间构象发生变化[14]。突变形成的结构及功能异常的蛋白质,其催化活性位点His603侧链与Asp646侧链的性质改变,导致酶活性丧失,是此家系成员PLG活性水平降低的主要原因。

综上所述,本研究通过对一个II型遗传性PLG缺陷症家系进行实验室表型检测和基因突变分析,并运用生物信息学技术对其突变基因进行研究,发现先证者家系为国内已报道过的错义突变p.Ala601Thr 杂合子,而先证者复发性流产的原因可能与此突变引起的PLG活性降低继而导致的子宫动脉血流阻力增加有关。