十年磨一剑

——解码“集合问题”与“重叠问题”的教学理念

□ 高子林

2007年与2017年,笔者以同一内容先后参加教学比武,都获得了一等奖。不同的是,2007年以“集合”为题,2017年以“重叠”为眼。在教学改革风起潮涌的十年间,这两节课的设计分别反映了怎样的教学理念?有哪些变迁?笔者做了一番比较。

一、2007年,认知冲突中“了解集合知识”

(一)教学实录(部分)

师:(呈现材料)已知“班干部有9人,小组长有8人”,右边的小男孩却说“总人数没有17人”,难道求班干部和小组长的总人数不是“9加8”吗?

生:因为有些人是重复的,一个人做了两项工作,所以“9加8”是不对的。

师:“因为有些人一个人做了两项工作,所以总人数不能简单地相加”。你们同意这种观点吗?再想一想,同桌议一议。

生:最前面的3个人,他们既是班干部又是小组长。因此,总人数应该比17人少3人。

生:17人减去重复的3人,正好是我们班班干部和小组长的总数。

师:减3的道理是什么呢?

生:班干部里有这3个人,小组长里也有这3个人,“9加8”就多算了一个3。17人减去3人,正好把多算的去掉了。

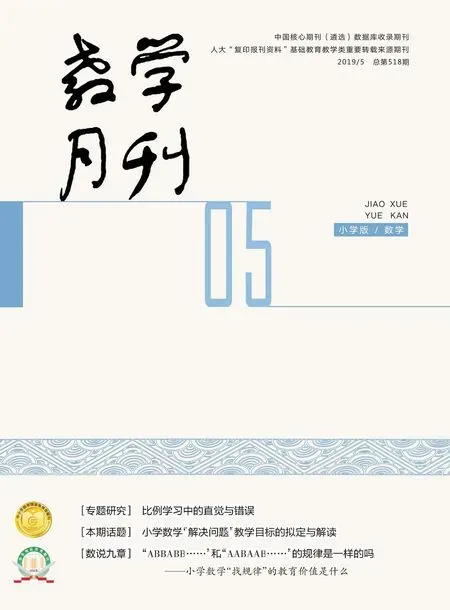

师:大家说得很有道理。如果我用两个圈分别表示班干部和小组长的人员情况,怎样才能清楚地表示出“3人既是班干部又是小组长”?

生:把重复的人连起来。(略)

生:把重复的人圈起来。(略)

生:(手势略)把两个圈重叠起来。

师:哪里重叠起来?

生:“既是班干部又是小组长”的那部分重叠起来。

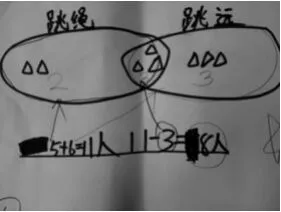

(课件展示两集相交的过程,如上图右边)

师:哪部分表示班干部?哪部分表示小组长?哪部分表示既是班干部又是小组长?哪部分只表示班干部?哪部分只表示小组长?(生答略)

师:像这样的图,在数学中,我们把它叫作“集合图”。(板书:集合)

师:如图,已知班干部有9人,小组长有8人,既是班干部又是小组长的有3人,请你写出表示总人数的算式。

生:9+8-3=14。

生:6+5+3=14。

……

(二)解码教学理念

1.以“了解集合知识”为教学目标

2007年上“集合问题”一课时,实验版课程标准指导下的小学数学教材已使用3年,虽然有用“初步体会集合思想,解决简单实际问题”改进教学的声音,但实践中大多还是借鉴初中和奥数对“集合”知识的定位,仍然以“了解集合知识”为主要教学目标。

2.利用“认知冲突”发现“集合”的表征形式

笔者跟这个时期的大多数教师一样,忽视学生已有的知识经验、思想方法,教学设计以“教知识”为主。教学中通过呈现“班干部”和“小组长”的名单,设计了一个“班干部人数+小组长人数≠总人数”的知识冲突,使学生聚焦“有些人既是班干部又是小组长”这一“重叠现象”,进而引导学生“创造集合的形和式”。当时认为给“集合”套上一个背景故事就是在“解决问题”,就是在“发现数学思想”,实际上仅是用“圈”和“式”表征“重叠现象”而已。

二、2017年,解决问题中“体悟重叠思想”

(一)教学实录(部分)

师:(呈现材料)学校举行达标运动会,高老师派了5名同学参加跳绳比赛,6名同学参加跳远比赛,一共派了几人参加比赛?

生:5+6=11(人)。

师:(指下图)你说的是这个意思吗?

生:也有可能不需要11人……

师:“可能不需要11人”是什么意思?难道少派几人也能达到“5人参加跳绳比赛,6人参加跳远比赛”的效果?请像上图那样用画圈和算式来表达你们的想法。

(四人小组合作研究,并在纸上记录)

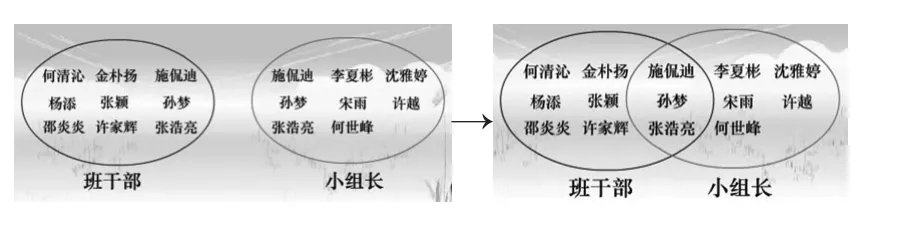

组1:有5人既参加跳绳比赛又参加跳远比赛,还有1人只参加跳远比赛,只需要派6人(如图1)。

组2:我们也是6人,但是画得不一样(如图2)。

图1

图2

师:还有派6人,但图画得不一样的小组吗?

(另两个小组出示作品,如图3、图4)

图3

图4

师:这些图都表示出了什么特点?

生:有5人既参加跳绳比赛又参加跳远比赛。

师:你们最喜欢哪个方案?(生答略)

师:(呈现图5)哪部分表示参加跳绳比赛的人?哪部分表示参加跳远比赛的人?哪部分表示既参加跳绳比赛又参加跳远比赛的人?5加6的结果为什么还要减去5?

图5

图6

(生答略)

师:还有其他方案吗?

生:1人既参加跳绳又参加跳远,总共派10人(如图6)。

师:算式怎么写?

生:5+6-1=10(人)。

师:还有其他想法吗?

(生出示如下作品,如图7、图8、图9)

图7

图8

图9

师:像以上这些问题,称为“重叠问题”。重叠问题有什么特点?怎么解决?

生:有一部分人既做这件事又做那件事。

生:总数里要去掉“重复”的部分。

……

(二)解码教学理念

1.以“体悟重叠思想”为教学目标

2017年上的“重叠问题”一课,是在2011年版课标指导下,体现了“人本主义”和“建构主义”,“了解集合知识”的教学目标已经退居后台,“通过解决问题体悟重叠思想”的教学目标进入了教师的视野和实践。

2.经历“解决问题”感受“集合”思想方法

跟十年前一样,这个时期的教学方案仍然有一个背景故事,但已经跟之前有了质的变化。如果说十年前的背景就是“交集现象”生活素材,那么十年后的背景真正是一个“解决问题”的开放场景:要派5名同学参加跳绳比赛,6名同学参加跳远比赛,一共要派几人参加比赛?这里既有如图10的已有集合经验的表达,又有如图11的未有经验的集合知识的呈现。

图10

图11

本课中,背景故事本身是一个需要解决的问题,既有“起点”(加法模型)又有“终点”(重叠问题),很有开放性和成长性。在这里,“集合思想”既是数学学习的对象,又是解决问题的方法,形象地讲,就是用“旧拐杖”做“新拐杖”,用“新拐杖”走“新路程”,实现从“A+B”到“A+B-C”的升华。

三、教学理念升华的意义和价值

2007年,教师把“集合”当成一种“新生事物”,以引导学生获取知识为主要目标。事实上,学生从入学开始就跟“集合”打上了交道,“加法就是求两个交集为空集的集合的并集的基数”。2017年这一课,学生通过某种途径“开放”了学习内容,“提升”了已有思想。从“集合问题”到“重叠问题”的演变,其意义和价值在于以下三个方面。

一、知识更具结构性

在“派人”这个真实情境下,学生既能展现原有“加法模型”,又能发现“重叠现象”,体现了集合思想的本质。由于新知识生长于旧知识,新思想升华于原思想,学习不是简单的顺应,而是结构性的“同化”,是在“搭积木”,便于记忆与迁移。

二、思想更具指导性

在解决问题的真实情境中,学生有意愿、有空间突破“A+B”加法模型的局限,去构造一个“A+BC”的重叠模型。“重叠问题”的思想,有效地拓宽了“求总数”的问题解决策略,让“A+B-C”这种重叠模型向下融合“A+B”加法模型,从而更具有解决问题的指导性。

三、学习更具挑战性

虽然2007年课的学习活动中,学生也有认知冲突,也有模型的建构过程,但完全没有2017年这一课学生在学习中的那种“解决问题”的冲动。“基于问题解决的重叠问题”的挑战性学习,是应用认知规律升华儿童认知的有效方式。

十年变迁,表面上看,那一头是知识为本,这一头是思想为要,但深层次上,它反映了小学数学界对学生数学学科核心素养培养的孜孜追求,是小学数学课程不断成熟的标志之一。