周文中早期音乐创作手法及其文化传播模式研究

王自东

绪 论

周文中是20世纪中叶走出中国、走进国际专业作曲家领域的第一人。他早年曾在芝加哥新英格兰音乐学院学习西方作曲技术,后来到纽约与当时声名鼎盛期的法裔作曲家爱德加·瓦雷兹(Edgard Varese)学习作曲,继而成为瓦雷兹的衣钵传人。他曾在纽约哥伦比亚大学潜心研究中国传统音乐并获得过“中国古典音乐与戏剧”的研究项目,后长期受聘于哥伦比亚大学,担任艺术学院学术院长,为该校作曲专业博士生教学体系建设作出了重要贡献。1978年在哥伦比亚大学创立的“美-中艺术交流中心”是周文中先生对美、中音乐文化交流作出的重要贡献,在该中心的培养和帮助下,一批年青的中国作曲家如谭盾、陈怡、周龙等,走上了国际音乐大舞台,也为中国传统音乐文化在美国等西方世界的传播作出了重要贡献。

对于作曲家的音乐创作来说,严格的分期几乎是做不到的,但是,从作品的主要风格和技术手段的运用上,还是可以将周文中的音乐创作大致分为三个时期[注]参阅王自东:《周文中音乐作品“音高构造法”研究》,上海:上海科学技术文献出版社,2014年,第195—199页。:

第一时期,1949—1950年代末。该时期以中国音乐元素的移植与引用为主,五声调式具有重要的控制作用,对中华音乐文化元素进入西方专业音乐创作世界具有重要意义。

第二时期,1960年代。该时期周文中自创“可变调式”,将中国古代哲学《易经》的八卦变易理念创造性地运用到作曲技术之中,在西方世界起到超越音乐层面的传播中华文化的作用,让西方世界从文化层面进一步了解中国提供了可能。

第三时期,1980年代后。这是周文中音乐创作的成熟期,他将“可变调式”体系与中、西、古、今创作技法进行多重融合,使其创作走上了全新的个性化阶段,周文中的作曲家“个体”身份得以强化,当然,其中华民族的“族性”仍然深藏其中。

在第二和第三个创作时期之间,周文中的大部分时间用于教学,有很多讲演著述,涉及面较广,也对自己的音乐创作进行了多方位的解读,特别是对作品中所蕴含的中国文化根源的挖掘,对中华文化在美国音乐界的传播具有一定的意义。

周文中音乐创作的研究者颇多,最早是其老师尼古拉·斯洛尼姆斯基,斯氏的推介对周文中的成长具有重要的意义。随着创作的成熟及名声渐起,周文中在英语世界和汉语世界均有不少研究者,他们大都集中在周文中自创的“可变调式”的研究,如弥生·宇野·埃夫莱特、黎昭纲(Eric C. Lai)、张明坚(Piter M.Chang)、何建军、关振明等;对周文中早期创作进行研究的有F·F·费利希阿诺、陈钢等;对周文中后期创作音乐进行研究的有唐永葆等;将周文中的音乐创作置于文化背景中进行研究的有菲力齐阿诺(Francisco F. Feliciano)、劳文友(Wing-Yiu Lau)、Yayoi Uno Everett和Frederick Lau等;另外周文中本人也有大量关于自己创作技法以及创作理念的论述文章。总的来说,本体研究和文化研究均有涉及,但尚未有将周文中的音乐创作置于中华音乐整体范畴中,从文化传播学的角度研究和探讨其在西方世界如何传播以及传播特征的文献。

就周文中的音乐创作来说,个性化的独立作曲家身份是明确的,但其早期创作中中华文化的元素是极为明显的,完全可以纳入中华音乐文化范畴,即使后期作品“周文中式”的个人风格较强,却也仍然具有中华“文人气质”,展现了中华传统文化的审美气韵。本文着意于周文中的早期音乐创作及其在美国的传播研究,以本体研究为依托,从文化传播的视角,运用传统的音乐主题分析法、动机分析法以及现代的音级集合分析法等,将周文中的早期创作放入中西文化背景中,寻找周文中的音乐在中西音乐文化交流方面的历史性作用,进而归纳其将中华音乐文化因素以个人创作作品的方式在美国传播方面的贡献。

一、中华民歌主题的引用与移植——“整体植入式”传播研究

周文中第一个创作时期是借西方乐器为“体”,赋予中华音乐文化之“灵魂”,主要技术手段是将整段的中国民歌旋律直接移植到西方乐器上。但是,若仅仅只是“移植”,则谈不上创新,因为早在20世纪二三十年代,以国立音乐专科学校为核心的第一批中国作曲家就对中国音乐借西洋乐器之形式作了很多尝试,如赵元任、黄自、冼星海等人的音乐创作,只不过这时期的探索基本上是将中国传统音乐与西方古典音乐(功能体系共同写作手法)相嫁接,并因此产生了早期的中西音乐的初步结合,与同时代西方作曲家的现代作曲技法的探索则形同陌路。为了突破传统,周文中在自己的“移植”手法中叠加了装饰性的二度或九度音,这就使得音响特性产生重大的变化,在高度不协和的音响因素等方面与西方现代技法形成契同,使五声调式的音高构造法与具有先锋意识的个性化写作技法(反共性写作)直接糅合在一起,形成“中式传统”与“西式现代”的碰撞。

让我们首先来看看他在20世纪50年代初创作的《三首民歌》,这是一首为竖琴和长笛创作的室内乐作品,其中第一首民歌取材于中国河北民歌《小白菜》(见谱例1)。

谱例1 《三首民歌》(第1—8小节)

谱例1中圈出的音符就是大家耳熟能详的河北民歌《小白菜》的旋律音调,值得注意的是竖琴拨奏的和弦是四度、五度混合叠置的和弦,除了第6小节为(0、2、5、7)四音集合外,其余均为(0、2、5)三音集合(见谱例2)。

谱例2 《三首民歌》第1—8小节竖琴声部和声分析

如果将竖琴的和声与长笛的旋律纵合统一考虑,则可以看出,前5小节以四音集合(0、2、5、7)为主,到第6、7、8小节则纵合化较明显,也就是经过性旋律音较多(见谱例3)。

谱例3 《三首民歌》第1—8小节旋律与和声纵合构成分析

以上可以清晰地看出前8小节的所有音均属于bA宫系统,在这里,五声调式具有重要的音高体系控制力。

第二首民歌曲调取材不详,这里略过。第三首是安徽民歌《凤阳花鼓》的曲调:

谱例4 《三首民歌》(第40—49小节)

谱例4中长笛演奏的《凤阳花鼓》曲调在D宫系统进行,民歌曲调几乎是完整的,这是明确的主题植入,竖琴的柱式和弦仍然以四度、五度混合叠置的三音组和四音组为主(见谱例5)。

谱例5 《三首民歌》第40—49小节竖琴和声分析

从竖琴的和声简图可见,二分音符标示的均为三音组(重复音不计)集合(0、2、7),四分音符标示的均为四音组集合(0、2、5、7),五声调式的核心音程小三度、大二度为表征,纯四度、纯五度叠置是和弦构成的基础。

《为竖琴和木管五重奏所作的组曲》也使用了《凤阳花鼓》的旋律,直接运用中国民歌进行创作是将中国音乐带给美国音乐界的一个有效途径。尽管在当时的美国社会,有很多旅美的华人不乏中国音乐原汁原味的直接表演形式,但以作曲家的身份、以创作作品的形式并以西方人熟悉的乐器来表达中国音乐,这在20世纪50年代的美国,尤其是在专业音乐领域尚属首次。作为中国文化的象征,这些作品被追新求异的美国人广泛接受,这是中华音乐文化以“专业音乐创作”形式在西方世界的传播。

这种传播首先是“音乐层面”的,即摆脱了“中国乐器”这个表达中国音乐的外在形体,而使用西方乐器。从音乐形态学的角度来看,这里的“中国音乐”已经发生了重大的载体形式上的变易,已经不是所谓“正宗”的原汁原味的中华音乐了,留存的只是部分中国元素——主题旋律,好在这里使用的是可以直接辨认的整体性民歌主题,因此,这些创作仍然可以归入“中国音乐”范畴,这样的传播具有显性传播特征。

其次,这种传播也是“文化层面”的,即他已经将中华音乐的民歌主题元素上升为一种具有代表性的中国风味的音乐文化,同时,将中华音乐文化与西方音乐进行了初步的融合。也可以说,这是一种“整体植入式”传播模式,这种传播模式可能在当时的西方世界更具有实际意义,从而使其文化层面的意义得以更充分地发挥。

那么,“整体植入式”之后的周文中又是如何将中华音乐文化因素运用到自己的创作中的呢,且看下一阶段的创作分析。

二、五声调式元素的抽象发展——“元素契入式”传播研究

如果说将民歌主题整体植入还只是某种意义上的改编的话,那么,抽取民歌主题的某些元素作为素材,再按照某些原则进行加工改组,比如变奏(形)发展、离调、泛调化处理等,便使得作品的创作意味上升为主导成分。这类作品中不再使用完整的民歌主题,仅保留五声调式的一些基本元素,比如:三音组集合(0、2、5)、四音组集合(0、2、5、7)等,不仅音乐情绪仍然与中国古诗词所描述的情绪相似,甚至直接以中国古诗句作为作品的标题,在意境上更是借鉴中国画以及书法艺术之境界,使得中国元素具有一定的抽象性。这种将中华音乐元素契入西方音乐体中的创作手法我们可称之为“元素契入式”手法,由此形成了中华音乐文化的传播模式转型为“元素契入式”传播。这种传播模式的特点是,作品中仍然处处是中国的元素,但是已经和西方的其他元素结合在一起了,已经看不到原汁原味的中华音乐主题形态了,也可以说这是一种隐形传播。这类作品以管弦乐曲《山水》《花月正春风》《花落知多少》等为代表。

《山水》虽然创作时间最早,是周文中的第一部作品,但这部作品中并没有直接使用完整的民歌主题,正如周文中在乐谱说明中所说“我较早的作品大都是基于中国传统音乐和民歌的基础之上的”[注]Chou Wen-chung, Landscapes, C.F. Peters Corperation. 1953.(见谱例6)。

谱例6 《山水》第13—17小节长笛和双簧管

谱例6最后一个C音除外,长笛和双簧管共同完成了G宫系统的呈现,如果把这个片段的最低音E看作是主音的话,则可归为e羽调式。而小提琴声部的纯四度音程,尤其是A-D-G两个连续的纯四度相当于五声调式的商-徵-宫的进行,民族性充分彰显。

谱例7 《山水》第13—17小节小提琴

谱例8 《山水》全曲和声材料简图

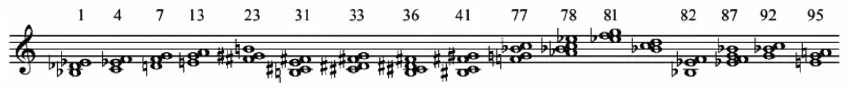

谱例8中可以明确看出,《山水》的音高材料基本上是五声性的三音组集合(0、2、5),如第1、4、5、23小节;还有四音集合(0、2、5、7),如第31、33、41、77小节;也有少量的含有宫角大三度的四音组集合(0、2、4、7),如第36、78、87小节,基本上五声调式的特征性音高构造都有体现。

另一部影响较大的作品《花落知多少》“所描摹表现的情景即孟浩然《春晓》诗中所刻画的春眠、春鸟、春风、春雨、落红无数的自然情景,抒发作者赞春、乐春、咏春、惜春的诗人情怀”[注]王自东:《周文中音乐作品“音高构造法”研究》,上海:上海科学技术文献出版社,2014年,第46页。。《花落知多少》从长笛声部类似鸟鸣的下行纯四度开始(见谱例9)。

谱例9 《花落知多少》第1—7小节长笛和双簧管

谱例9中长笛的曲调在bD宫系统中,落音是羽音bB,双簧管则移调到bA宫,但第7小节bD音的出现,则又进入了bD宫系统,这是典型的“旋宫转调”[注]旋宫转调指一定宫调系统中“宫”(调高)的转换与“调”(调式)的转换。参见中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典》编辑部编:《中国音乐词典》,北京:人民音乐出版社,1985年,第442页。详见王自东:《周文中音乐作品“音高构造法”研究》,上海:上海科学技术文献出版社,2014年,第5—26页。发展手法(见谱例10)。

谱例10 《花落知多少》第1—17小节调性分析

将五声调式作为调性手段整体运用,早在德彪西的创作中就有所运用,但周文中五声调式的使用与德彪西几乎没有共同点,因为德彪西的五声调式仅仅是一种特定的调式语言,而周文中五声调式的使用则具有深厚的中华音乐传统的传承,比如上面提到的旋宫转调手法等,虽然西方也有类似的转调手法,但中国音乐中的这种移宫转调却是自成体系的。

以上几部将五声性因素作为中国元素代入西方现代音乐中,形成将中国传统音乐借西方现代音乐之体的“移花接木”式的音乐创作,具有“元素契入式”特点,与“整体植入式”相比,不同的是将多种中华音乐元素契入西方现代音乐的形体中,或替换相应的元素或与之并列,形成了中、西音高构造法中调性因素的初步结合。从文化传播学角度来看,这里的中华文化传播进入了元素式传播,中华风格虽然也“触手可及”、随处可听,但毕竟只是动机式片段,具有一定的隐蔽性,也可以说具有一定的专业性。

这种五声调式因素的现代处理法在其后的几首作品如《两幅唐朝肖像画》《商调模式》《尼姑的独白》等得到进一步加强,并在《柳色新》中显示出了属于周文中的个性化创作手法,而中、西风格的融合则成为新的亟需解决的问题,实现了融合就是一种全新的风格,也就实现了“中西融合式”文化传播。

三、中西风格的初步融合——“中西融合式”传播研究

将传统的中华音乐直接与西方现代音乐接轨,周文中的尝试和实践当然是辛苦的,结果是成功的。这些实验在较早的《花月正春风》中就有所体现,如将大、小九度音程与大、小二度音程素材的混合使用,形成一种明显的撞击效果(见谱例11)。

谱例11 《花月正春风》开始部分竖琴与弦乐

谱例11的弦乐声部在G—D—A五度音程的音高框架[(0、2、7)三音组]下形成了a1—g大九度下行大跳进行,彰显了极度动荡的情绪,而在竖琴声部和贝司声部则直接用#F、#C音与D、G音产生小二度(或小九度)碰撞,这是对传统的中国式音响结构进行现代西方的不协和性改造,参见下面的和声分析。

谱例12 《花月正春风》第5小节和弦结构分析

这个和弦#F空五度附加在G空五度和弦上,造成“分裂音”[注][美]库斯特卡:《20世纪音乐的素材与技法》,宋谨译,北京:人民音乐出版社,2002年,第42页。效果,“用大量的不协和音自由地装饰起来”,追求“动荡的声音组合和空间中的音流状态——伴随着永变的动感、张力、织体和音响”[注]转引自[美]F·F·费利希阿诺:《周文中的早期创作》,毕明辉译,《中央音乐学院学报》1998年第3期,第78页。,仿佛是行车中发出的尖锐的噪音,描摹一种幻想中出现的车水马龙的繁华景象,既具有遥远古朴的沧桑感,又具有明显现代的尖锐性。

事实上,不协和并不一定就是现代性,它是与西方传统的功能和声体系相比较才有的相对的概念,换句话说,古代音乐中也许存在着大量的不协和!

在另一部重要的钢琴作品《柳色新》中,这种中国传统元素与西方现代作曲技法的碰撞开始逐渐“融合”。《柳色新》一方面如《三首民歌》那样直接使用古琴曲《阳关曲》的主题旋律(有曲调的装饰和节奏的微调),这似乎是一种回归,但当它在新的音响状态和进程中出现时,便具有了新的意义;另一方面将“小九度”附加音用作主要的和音(见谱例13)。

谱例13 《柳色新》(第1—11小节)

谱例13中,箭头所示的均为小九度音程,这种形式可产生类似古琴的颤音效果。

这种“叠用小九度和音的技术手段是与《花月正春风》一脉相承的,只是本曲中小九度已经不仅仅是装饰,而已经成为重要的和音构造手段,甚至具有贯穿全曲的结构意义”[注]王自东:《周文中音乐作品“音高构造法”研究》,上海:上海科学技术文献出版社,2014年,第57页。。主要处理手法是以中低音区为主旋律——对古琴的模仿,根据音响厚度和层次的需要,附加小九度音,有时单独加在下方,有时上、下方同时加。

这个时期他的另一部作品《尼姑的独白》在很多方面有所创新。周文中在汉字书法艺术的启发下,将书法的浓淡与音响的厚薄,书法的线条运动与旋律的走向,书法的结构布局与音色、节奏和织体相关联,在文化的层面上,将中式审美意蕴与西式音响风格初步融合在一起。

《尼姑的独白》的调式体系仍然是以五声调式为基础,但在音阶的空白中添加了一些音,在作品中显示的是小二度装饰音,这就如同书法中的起笔与收笔,也仿佛是中国画中“留白”的填充,用周文中的话说就是“填白”,填白之后便产生了“十声调式”(见谱例14),与梅西安自创的有限移位调式具有异曲同工之妙。

谱例14 《尼姑的独白》调式音阶比较分析

谱例14中的前半部分是《尼姑的独白》中第1—40小节的音阶,空心音符显示了bB宫调系统的骨干音,实心音符是各种添加音,后半部分是梅西安有限移位调式的第七种。这既是在技术层面上将传统的中华音乐元素与现代西方作曲技术相嫁接融合,也是在整体风格上的中西融合,由此,周文中的创作开始逐渐形成其个性特征,从而迈入20世纪“个性”作曲家行列。

纵观周文中该时期将中华传统音乐元素与西方现代作曲技法相融合的作品,基本实现了中华文化元素与西方音乐的完美结合。在这些作品的传播过程中,西方听众既感受到了音乐创作的现代性,又感受到了其中的中华元素,在接受的过程中不自觉地受到了中华音乐的熏陶,实现了中华音乐文化的隐形传播,这种借与西方专业音乐作品进行文化传播的模式已经发展为“中西融合式”传播。

结 论

周文中早期中西初步融合的创作,在当时的美国专业作曲家范围内获得了广泛的认可,这与其创作技法的独特个性以及丰厚的中华民族传承是分不开的。创新和个性是作曲家的生命,没有个性,就等于没有自我。然而,个性既可以是作曲家个人的创作特性,也可以是作曲家身上所传承的民族文化的“个性”,在“西方中心论”逐渐被打破、人类历史开始进入后现代多元文化共融的发展时代,本民族历史文化的传承便显得尤为重要。周文中的创作观念是从古老的中国哲学中抽象出来的,受到中国传统绘画、书法艺术的启发,在中国传统音乐的基础上继承和发扬起来,其诗化的气质、如画的意境和细腻清新的音响打上了中国文化的烙印,这是其音乐创作获得广泛认可的重要因素。

从中华音乐文化传播这个角度来看,周文中通过将中华传统音乐从主题的整体植入,发展到核心元素——三音组集合(0、2、5)、四音组集合(0、2、5、7)的契入,再到中西技术的融合等不同的运用模式,使中华音乐元素与西方音乐元素有了初步的融合,在这类音乐作品中,中华文化的传播模式也发展为“中西融合式”。这种“融合式”传播将自己的文化与当地文化嫁接在一起形成新的融合体进行传播,虽然容易得到传播地民众的认可,但只能是多元文化背景下的中华音乐文化海外传播的终极模式。若中华音乐元素再继续减少,甚至难以辨认,而同时作曲家个人特征越来越强时,就很难再将其归入“中华音乐”的范畴了,也就谈不上中华音乐文化的传播了。

当然,20世纪的音乐创作更多地强调个性化,周文中的音乐创作应该说是作为一个成熟作曲家的周文中的个人创作,我们之所以把他的前期创作就民族特性而言归入中华音乐,是因为其直接或间接的中华音乐元素的运用,并不否认其个性特征。这种具有周文中个人特质和总体上的中华民族特质在周文中的早期创作中实际上是一体化的,将这种具有个人特质的中华音乐创作在美国专业音乐领域的传播模式作为我们的考察要点,正是本文的写作目的。若籍此可为中华音乐文化在海外的传播模式研究添上一砖一瓦,余愿足矣。

——以羌族舞歌《叶忍》为例

——《幽默曲》赏析

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例