一曲清漪濯晚霞

——周文中《霞光》中色彩微变化的音乐表达

李 萌

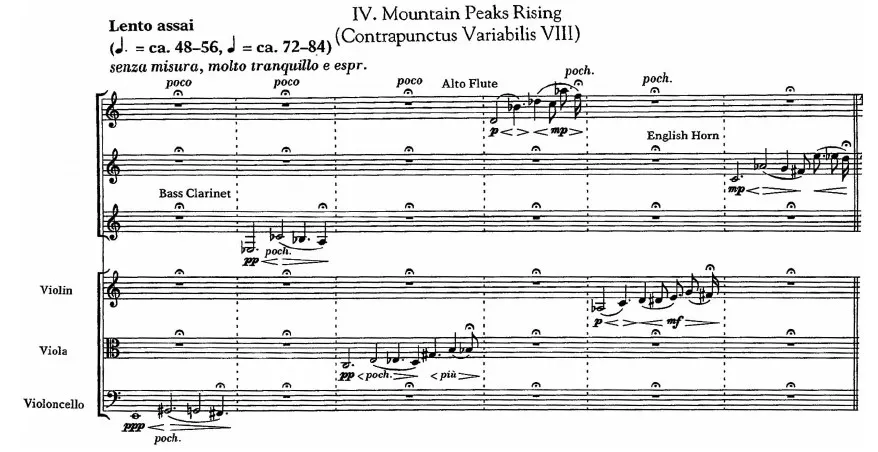

《霞光》是作曲家周文中先生受库塞维茨斯基基金会委约,于2007年为纪念库塞维茨斯基(Olga Koussevitsky)而作。这首为木管与弦乐所作的二重三重奏共有四个乐章及尾声,分别注有标题及一段情境的详细描述:“I.黑暗中,一丝光线;II.穿越云层,黎明之色彩;III.薄雾中的树与石;IV.地平线上,山峰显现;尾声.它们的轮廓既不平行也不相背。”注周文中:《周文中近作三首简介》,王婷婷译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第297页。

作品延续了作曲家“可变调式”理论,及前一部作品第二弦乐四重奏《流泉》(2003)中“对位变异性”(Contrapunctus Variabilis)原则等创作构思。作曲家看到美国哈德逊河谷黄昏时分罕见的天空色彩有感而发,在创作时受到17世纪早期中国山水画的影响。他在乐谱的前言中写道:

天空黄昏时的神韵以其丰富的单色色调,宁静而决无耀眼的反差,多条带并行而无平行光线,产生着微小而持续的变化。这种大自然的转化过程,在音乐里,通过多线条的织体、色彩、和声和节奏得到了反映,并在作品进行到最后得以彰显。[注]周文中:《周文中近作三首简介》,王婷婷译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第297页。

寥寥数语精炼地表达了作曲家此曲关于“色调的细微变化”之创作意图,其创作构思、主旨在作品中得到充分体现。笔者在本文中将尝试分析作曲家如何以音乐为画笔,音韵为水墨,勾勒出暮色与拂晓的光在不同情境下的细微变化,即色彩的微变化。

一、《霞光》的色彩构建

作曲家所指其创作时受到影响的17世纪早期山水画又称“文人画”或“士大夫写意画”,是中国画的一种,多以水墨画为表现形式。宋代苏轼首先提出“文人画”理论,泛指中国封建社会中文人、士大夫的绘画,以区别于民间和宫廷画院的绘画。“文人画”多取材于山水、花鸟、竹木,讲求笔墨情趣,强调神韵,重视文学修养,追求画中意境的表达。[注]夏征农、陈至立:《大辞海·美术卷》,上海:上海辞书出版社,2015年,第30页。受此影响,先生对“色彩”的描绘以及“微变化”的艺术处理具有一定的文人画特质。

先生对中国书画的关注由来已久,早在1949年他到达纽约后便决心要从中国传统诗词、书画、哲学、戏剧等东方传统文化中汲取养分,将其与现代音乐技巧融为一体。从《花落知多少》(1954)的问世先生便有了“音乐书法家”之美誉[注][美]弥生宇野:《书法与周文中近期作品的音乐表情》,王婷婷译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第276页。,之后的多部作品如《谷应》(1989)、第一弦乐四重奏(1996)等均体现了音乐与书法的互联关系。书画同源,山水画中以书入画的艺术特点使先生在创作中逐渐融合了书法的运笔与水墨画的构图、浓淡等特点。在《渔歌》(1965)等作品中已经有对水墨美感的借鉴,[注]邹昊:《周文中对古琴曲〈渔歌〉移植的艺术观念》,《音乐创作》2013年第4期。更使得此曲的“文人画影响”顺理成章。作曲家以音为笔,以声为墨,[注]梁雷:《周文中的启示——庆祝周文中教授九十华诞》,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第2页。将中国传统美学观念下的山水画笔法、色彩等用于音乐的形象化表达。

(一)乐器色彩的设定

在美术中,色彩是构成绘画、工艺美术的重要因素之一,[注]夏征农、陈至立:《大辞海·美术卷》,上海:上海辞书出版社,2015年,第10页。在音乐中,作曲家常利用乐器的音色、和声材料、织体形态等因素决定作品的色彩。先生在《霞光》中巧妙地利用乐器音色组合的变化,加以细腻的演奏法处理,营造乐曲的色彩基调。

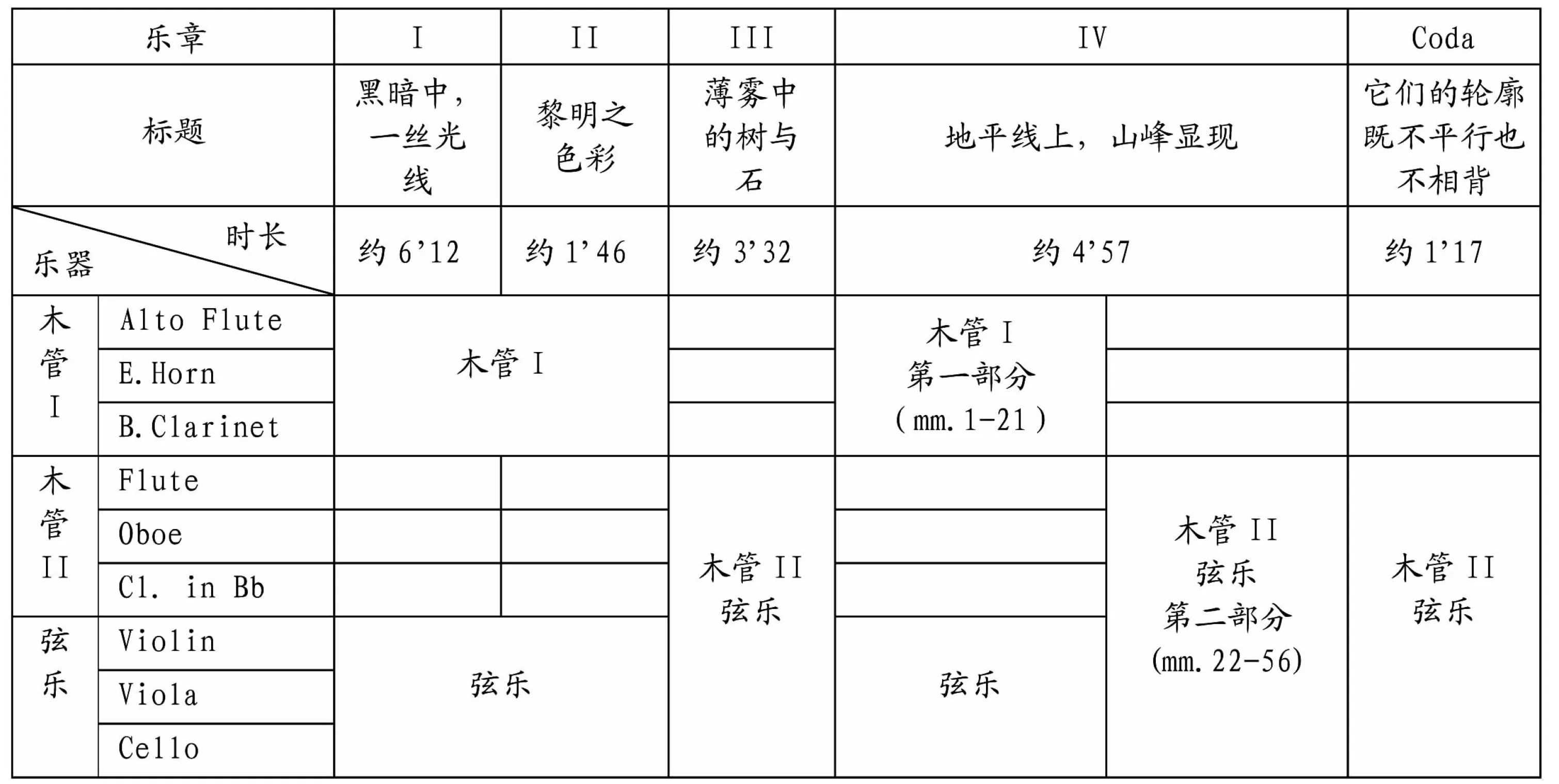

全曲由木管组的中音长笛、英国管、低音单簧管作为一组三重奏,与弦乐三重奏——小提琴、中提琴、大提琴互为二重关系。同时,木管组本身也是二重三重奏,在特定的段落(见表1)用长笛、双簧管、单簧管替代同组的低音乐器,与弦乐交相呼应。从色彩的全局来看,用同组不同音区的木管与弦乐分别组合,乐器色彩相近却存在细微差异,且局部的九件乐器中特定乐器的独奏或重奏,使全曲音色具有更多的可变性。这样丰富多变的乐器音色转换“提供了乐章之间的色彩变化组合”[注]周文中:《周文中近作三首简介》,王婷婷译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第297页。,使《霞光》这幅由声音构成的“山水画”色彩丰富。

表1各乐章乐器音色组合形式

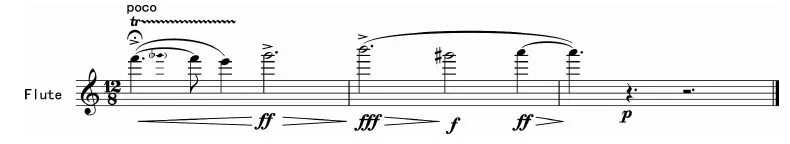

作曲家还利用乐器的不同演奏法,将色彩“提亮”或“加深”,如墨色的深浅浓淡,细腻而生动。极端音区的极弱、极强等特殊效果使音色具有较高辨识度,结合特定的非常规演奏法的设定如泛音、近琴马演奏、揉弦等,给色彩加以装饰:低音乐器低音单簧管在极低音区的弱奏(见谱例1),如水墨中的“重墨”深沉而悠远;高音乐器长笛在极高音区的强奏(见谱例2),如“焦墨”中的光泽,仿佛余辉从云层透出的点点斑斓闪烁。

谱例1 极低音区的极弱奏(第1乐章第1小节低音单簧管声部)

谱例2 极高音区的极强奏(第3乐章第39小节长笛声部)

作曲家用不同的乐器音色组合加以非常规演奏法带来的装饰性色彩,奠定了乐曲色彩基调中的一部分。另一个影响乐曲色彩的重要因素则为和声。不同的音高组织作为音乐材料的一部分,结合乐器音色、织体形态等创作素材,决定了《霞光》的色彩。

(二)和声色彩的构成

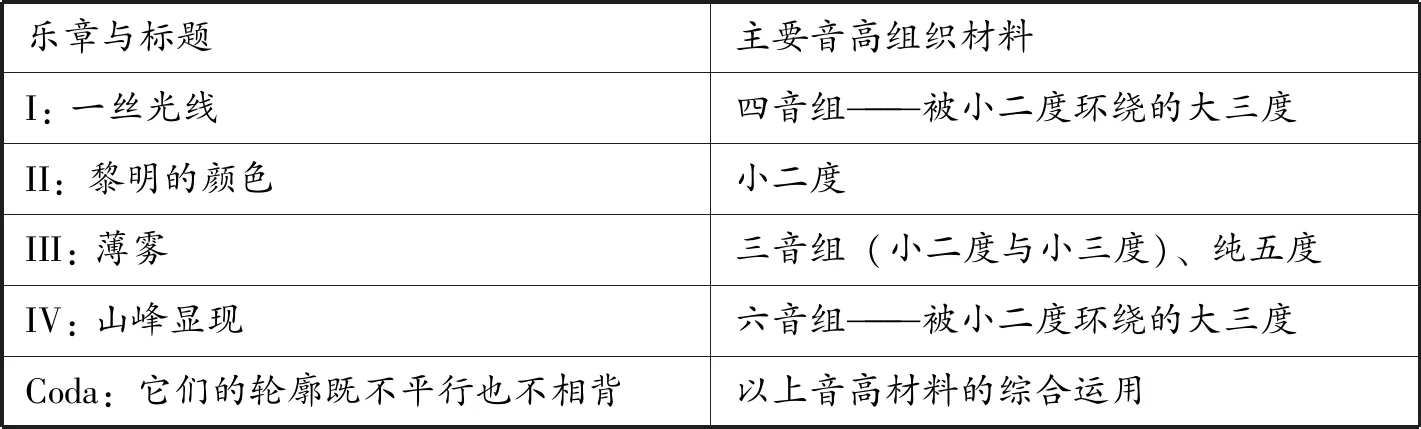

音乐材料的音高组织和声对色彩的形成具有重要意义。作品的音高组织沿用了先生受《易经》启发而成的音高体系“可变调式”,又称“变调式”。小二度、大三度等音程贯穿全曲。其中,大三度“作为可变调式的框架和关键”[注][美]弥生宇野:《书法与周文中近期作品的音乐表情》,王婷婷译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第276页。,不仅在音高组织内部,也在各乐章间起到重要的衔接作用。

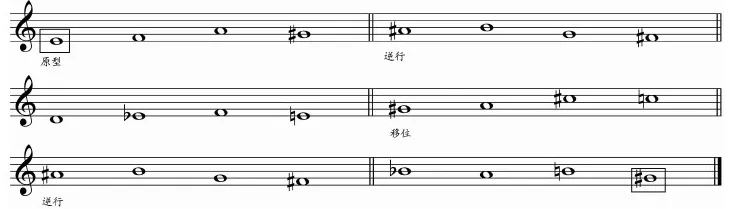

大提琴声部在开篇8小节的独奏(第2—9小节)是建立在E音上的变调式(见谱例3)。旋律的尾音(#G)为首音(E)的上方大三度,序列式原型(E-F-A-#G)中F与A也表明大三度音程在此音列中的重要性。若以每4个音为一组,可发现音高组织的序列化手法,如逆行、移位等(见谱例4)。这段旋律中时值较长的音符(四分音符或附点四分音符)若被排列出来,我们可以看到该音列实则为被小二度环绕的火调式和天调式。其中,火调式(前3小节8个音中较长时值的E-G-A-B-D)具有五声性色调(见谱例3)。

谱例3 第1乐章第2—9小节大提琴独奏

谱例4 第2—9小节大提琴声部音高组织材料

在可变调式基础上构成的音列在各个乐章虽有所不同,但其音高材料的主要表现形式音程却始终保持相近的和声色彩,形成一系列和声色彩的渐变(见表2)。作曲家借“霞光”所表达之意境在音乐色彩的幻变中娓娓道来。

表2 各乐章主要音乐组织材料一览

二、色彩的微变化

作曲家在创作中基于乐器、配器技术、和声等音乐材料的不同选择,使《霞光》呈现出丰富的个性化色彩,并随着音乐材料的变化而改变。为表现微小而持续的大自然变化过程,作品多用音乐材料的“微变化”实现作曲家的渐变美学追求。

先生曾在他的第一、第二弦乐四重奏中用“浮云”意指云层与书法共有的特性——持续不断的变化过程;用“流泉”暗示思想的潮汐,意在强调变化的过程,而非变化本身,[注]周文中:《周文中近作三首简介》,王婷婷译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第297页。有关大自然的变化过程及引发的含义一直是作曲家关注的视角与创作思路。作曲家的创作构思虽更注重变化的过程,但材料的本体及其变化的衍生体不断逐层递进,才使作品全局得以“渐变”。关于“微变化”,笔者将从以下二个方面去理解:其一为音乐材料自身的“细微变化”,其二则指音乐材料集合的逐渐演变与发展过程。理顺变化的自体及其发展轨迹,对理清作品的脉络尤为重要。

(一)音色的静态微变化——“偏移”

单音在持续的过程中通过演奏法及力度表情的微变化得以渐变,是本曲“微变化”的最小构成单元。作曲家对单一乐器音色下持续的长音进行演奏法的细化要求:如揉弦、震音的频率、振幅、细微的表情力度变化等,使单一次的变化自身即为丰富且唯一的音色个体,长音在相对静止的状态下发生细微变化。

这种对单个音的物理特性做出具体设定的方式——“偏移”在现代音乐中虽屡见不鲜,务求使乐器更富有表现力与情感内涵,其出发点却与先生针对东方传统乐器而言的音之“偏移”概念有所不同。先生所指的偏移现象如同音的“抑扬顿挫”,例如在古琴谱中记载如何运用滑音、换指、揉音等技巧使乐声在音高、音色上形成偏移,并改变音乐内涵的微妙音色变化。这种音色的偏移特质代表了东方音乐表达的基本观念,是音乐整体的一部分,并不仅是西方音乐范畴中演奏法所致的音色变异。[注]周文中:《单音作为音乐意义单元:以结构的观点看音的偏移属性》,林则熊译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第20—21页。本曲中精致、细腻的音色“偏移”在作曲家其他作品中也曾多次出现,但当这种细致入微的变化被赋予“光”“水墨”等含义时,“偏移”技法被尽可能运用在音响转变的各个层级中,生动刻画了黄昏时分的神韵及其渐变的过程,极富艺术表现力。先生用他深受古琴、筚篥等东方传统乐器中有关单音的“偏移”技巧,将音乐与绘画完美融合,使音色变化如同水墨的浓淡分布一样具有无限可能性。

谱例5 单音的“偏移”(第三乐章第44—49小节长笛声部)

(二)音色的动态微变化——“偏移”的拓展

单一声部的旋律线条用不同乐器交替演奏,所形成的音色微变化作为重要的渐变手法贯穿全曲。虽然这与威伯恩《小交响曲》中对“音色旋律”的表象近似——织体线条用不同乐器的渐进衔接而成,但归根溯源这样的配器技巧可以理解为作曲家“偏移”观点的线性拓展。旋律线条借助不同乐器间的音区、音色转换而达到偏移效果。如第一乐章《一丝光线》的单声部旋律线条(见谱例6)在同组不同乐器间蜿蜒穿行,线条在不同乐器带来的音乐变化中持续运动并使音乐富于动力。这一丝“光线”在相近音色间不断递进延展,如同云层、光影随太阳的变化而浮动,单色色调的渐变中“宁静而无耀眼的反差”。[注]周文中:《周文中近作三首简介》,王婷婷译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第295页。

谱例6 旋律线的不同音色衔接(T.25—32)

从单一的音响到单一旋律线,“偏移”理念还可以被拓展至线性织体构成的音响中。在第一乐章的第33小节开始(见谱例7),单音通过揉弦、强弱变化而成的“偏移”被逐层叠加。第36小节开始的颤音奏法使单音音频变化的幅度增大。线性织体层中声部间相隔的节拍不等,不规则嵌入的新音色如同古琴的揉音,声音振幅的扩大带来更明显的音色差异。可以认为,这是作曲家在多层线性织体上,通过改变演奏法(从揉弦至颤音)、力度表情的变化、不断嵌入新的音色与音高而形成多声部乐音整体上的“偏移”。偏移特质作为本曲重要的创作理念之一,将乐曲最小的构成元素叠加、拓展至更广义的“单音”概念中。

谱例7 多层线性音响的“偏移”

(二)音乐组织材料与织体形态的动态微变化

作曲家“渐变”的创作理念贯穿始终,小至单一乐句,大至全曲各段落及各乐章间,从节奏、音高素材的高度节省到不同织体的逐层浸入等作曲技法的运用,使乐曲各组成部分间的转换自然而流畅,变化于悄无声息中。

音高组织材料的高度节省使乐曲的色调保持平稳。作曲家把十二音体系相关思想与技法贯穿全曲,序列式技法如移位、倒影、逆行等在各织体线条与段落间彼此呼应,使和声色彩在不易察觉间完成渐变,斗转星移于无形。乐章间的和声主干音密切关联,或首尾相扣或互为对应,使音乐始终处于熟悉的和声基调之上,保证和声色彩的相对统一。

表3 乐章间和声材料的延续性

从织体形态上看,单声或多声部线性织体进行占主导地位。不同乐器/乐器组间从低至高的逐层浸入,勾勒出听觉上的“轮廓”,仿佛哈德逊河谷中山脉的蜿蜒起伏。第一乐章中单声部线条最为多见,不同乐器音色组成的旋律线在弱奏下显得绵长而朦胧,正如标题所示“一丝光线”(A Thread of Light)。在第二乐章“黎明的颜色”(Colors of Dawn)中作曲家意指颜色的多姿多彩Colors(复数),故单声线性旋律在这首三声部赋格的所有声部均有体现。不同节奏形态的单声部旋律线条被巧妙地多层叠置,形成颜色上的丰富多变。与第一乐章首尾一致的bD长音由低音单簧管继续奏出,保持色调的稳定(见表3)。

在第三、第四乐章中,相同节奏的单线条被逐层浸入,单声线性织体被加厚加粗为多层次的多声线性织体,这也是作曲家有关单音“偏移“理念的升华,也是与标题内容的对应。全曲唯一的柱式和声弱奏在第三乐章“薄雾中的树与石”被用于刻画薄雾笼罩下的树石,第四乐章“山峰显现”大量的上行旋律如同山峦起伏,直冲云霄,织体形态被赋予更多的“象形描写”含义。与前面二个乐章相同的织体形态——偏移的单音、多乐器交替的单声旋律线条穿行在多声线性织体中,作为乐思及色调的延续。织体形态结合音色、音高、节奏等音乐材料的高度节省,在音乐的发展渐变中完成乐曲全局的色彩微变化。

谱例8 多层线性织体与柱式和声(第三乐章第8—20小节)

结 语

本文尝试还原作曲家用音乐表达大自然色彩变化的过程,对凌驾于作曲家娴熟的作曲技术之上,基于其自身集东西方文化底蕴与审美的个性化创作手法一探究竟。通过对《霞光》配器、和声、织体形态等作曲技术层面的探寻,笔者发现本曲中“微变化”的艺术观点建立在作曲家“偏移”的艺术思想基础上。先生从中国古代音乐及东方传统乐器中参悟到“音乐的含义就在于声音本身,最大的表现力可以从声音的连续中获得,而不需求助于音乐之外的过程”,[注]周文中:《走向音乐的再融合》,邹彦译,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第6页。并将这一理念用于乐曲的不同层级中:从单一的音色静态微变化“偏移”,至乐器间的音色动态微变化,甚至乐章间的和声色彩、乐器音色等转变以实现音乐整体的音色渐变。与瓦雷兹有关“音乐是一个生动的、不断演进的物质存在”观点有异曲同工之妙。

本曲虽建立在西方作曲技法基础之上,但作曲家之音乐表达意欲深受东方文化及美学观影响,并体现出与文人画之共通。我国绘画艺术由唐代的壁画追求“写实”逐渐转变为文人画强调的“写意”。绘画的功能发展至元代被彻底改变,不仅为“再现”或“临摹”,更多反映了画家内心世界的诗情画意,成为艺术家自我抒发的途径。在文人画鼎盛时期的宋代更是强调以画抒情,讲究“气韵”的质朴简洁。本曲中音高、节奏、织体等音乐材料的精炼运用,如同着色清淡而质朴的水墨画,没有斑斓的色彩,更多表达了气韵的深厚与凝重。同时,精简的材料使作品的音响识别度提高,作曲家的情感信号得以清晰地传递与表述。

在我的作品中,我受到支配每位中国艺术家的哲学影响,不论他是一位诗人或一位画家:也就是说,受到师法自然、含蓄的措辞以及朴素的写实所影响。[注][美]斯洛尼姆斯基(著),朱建(译):《周文中:其人其乐》,《艺苑(音乐版)》1996年第2期。

先生的用意与文人画家在17世纪前后的艺术观点契合。

文人画在前后大概五百年的历史中不断有多种题材涌现——山水、墨竹、梅兰、枯木奇石等。比起水墨花鸟花卉等较简单的题材,山水画代表了整个山川,“有高下纵深、阴阳向背的宇宙结构”[注][美]卜寿珊:《心画:中国文人画五百年》,皮佳佳译,北京:北京大学出版社,2017年,第171页。。由此我们似乎可以理解,为何先生对17世纪的山水画情有独钟,其象征意义、美学含义等与先生深受启发的《易经》中强调阴阳之分等哲学思想具有同样的高度。

“对周先生而言,音韵和水墨都是线条的艺术。”[注]梁雷:《周文中的启示——庆祝周文中教授九十华诞》,载梁雷主编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第4页。书画同源,先生用自己的方式以书画入音乐。作曲家以音乐为画笔,用绵延并不断细微变化的单音及线性织体等素材完成这幅用声音构成的山水画。上行旋律线条的运用,如同笔锋下的山水轮廓,和声、配器与织体形态好比水墨的浓淡,描绘光线的明与暗。段落及结构布局好似“画”的构图,张弛有度的速度变化犹如山峦叠置的曲折蜿蜒。作曲家用特定的乐器音色、和声色彩的明暗变化如水墨画般的浓淡渲染,用不同的织体形态,如单声线性织体仿侧峰笔法勾勒山峰的轮廓,不断偏移的多声线性织体仿若山水画中的渴笔,生动描绘了光影逐渐转变的微妙变化。

中国山水画的精髓并非写实而在写意,这也与古琴音乐中崇尚对意境的追求如出一辙。有关“光”的描写可以是抽象而主观的,作曲家用娴熟的作曲技法与艺术处理描绘出暮色与拂晓的光在不同情境下的细微变化,其创作意图或许并非只是光影的再现,而是光影下山与水的意境。或迷离飘忽,或绚烂异彩,浓淡相宜中勾勒出黎明时的光晕,抒发个人所感,借山水以抒情达意。作曲家秉承其“再融合”理念将音乐与中国传统书画合流在一起,形成新的艺术风格,东西方文化的“再融合”在此曲得到深入的诠释。