太空问答

流星雷达是干什么用的?

地面观测台站中常有一种叫做“流星雷达”的仪器,24小时关注着天空的流星动态。流星划过天空时,其摩擦燃烧等过程影响了大气的电离,这些电离的等离子体又会对雷达发射的无线电波发生影响,也就是流星划过的轨迹能在雷达上有反应。这种观测方法主要是利用流星(电离)余迹对无线电波的散射来实现。雷达接收到流星余迹反射的无线电回波时,就会在荧光屏上出现一个亮点,或者在连续拍照的胶卷上记录下距离随时间或回波幅度随时间的变化曲线。

经分析研究,可得到流星出现的数目、距离、高度、方位、速度以及流星体的质量等有关资料,从而可以反推在流星出现高度(约 80~120公里)的大气层中的风速、风向、气压以及离子复合率等高空大气物理资料。所以,流星雷达其实是利用流星探测高层大气。

暗物质的研究中为什么要探测宇宙射线?

去年,我国的暗物质粒子探测卫星“悟空”所获得世界上最精确高能电子宇宙线能谱是其最重要的研究成果之一。暗物质的探测让科学家很头疼,它参与引力相互作用但不参与电磁相互作用,不发生辐射,与普通物质不发生任何相互作用。不过,对宇宙射线的探测可以帮助科学家探测暗物质。

宇宙线的源头一般认为是超新星爆发,射线的粒子有其特定的分布,基本曲线随着能量升高数目逐渐下降,曲线的形状也大致是已知的,已经有现成模型。如果能谱出现异常,便意味着可能有新的物理原因。根据理论预言,如果暗物质粒子相互碰撞并湮灭,将产生高能电子,成为宇宙线的额外来源,这时候探测到的宇宙线会不同于标准模型,多出来的一部分可能来源于暗物质湮灭或者衰变。因此,更加精准的高能电子能谱有助于我们发现宇宙射线中能量异常的微小结构,就有可能帮助我们找到暗物质。

怎么寻找太阳系外的行星?

去年,美国宇航局宣布开普勒空间望远镜正式退役。开普勒空间望远镜为人类探索太空做出诸多贡献,服役期间曾发现2662颗太阳系外的行星。它所采用的方法正是最常使用的寻找太阳系外行星的方法——凌星法。

对于那些公转轨道面与视线方向很接近的外星行星来说,行星有可能从母恒星的前方通过,情况犹如发生在太阳系中的水星凌日或金星凌日,天文学上称为行星凌星。在凌星期间,恒星的亮度会因被前方的行星遮掩而减弱,并且这种亮度减弱现象的出现是周期性的,由此便可探知恒星周围有行星存在。因凌星现象而使恒星亮度减弱的程度很小,凌星发生时一颗木星大小的行星会使母恒星的亮度约降低约1%,而对地球大小的行星来说相应的数字仅为0.01%。

怎么判断月亮上的坑是不是陨击坑?

所谓陨击坑,完整的叫法是陨石撞击坑,俗称陨石坑,是指天外陨石高速猛烈撞击地面形成的。我国最近发射的嫦娥四号探测器所降落的“艾特肯盆地”就是一个陨击坑。月球陨击坑有几个特征,结合起来考虑才能判断是不是陨击坑。

(1)形态上多呈圆形、椭圆形,一般为圆形构造,比较规则。(2)大多数陨击坑都保存有较好的坑唇,即环形山坑缘。它是由抛射物沿坑的边缘堆积而形成的。有一些陨石坑由于形成年代老,坑唇多被侵蚀掉,有时冲击坑本身也被剥蚀,因而不易被识别,但残留的强形变和震裂岩石为一圆形区域这一特点仍被辨认。陨击坑是从上向下被“压进去”的,其中的地层和它的周围相比往往是颠倒的。(3)坑底的岩石在受到巨大陨石轰击后,由于应力释放而产生一定程度的回弹,故在一些大的陨石坑底部常出现中央隆起的状况,甚至有可能触发深部岩浆上升并溢出地表充填于坑内,这在月球表面较常见。(4)同时,陨石撞击的后果也造成常有陨石碎片或铁-镍珠球等残留物存在于冲击产物中,还有撞击压力下会形成名为震裂锥(shatter cones)的结构等。

什么叫“超级月亮”?

月亮的轨道有近地点(perigee)和远地点(apogee),近地点当然就比远地点近,是月亮绕着地球转时离地球最近的点,远地点反之。月亮距离地球平均是38万公里,而在近地点时比在远地点距离地球近了大概4.2万公里,大概是8分之一。同时,“月有阴晴圆缺”,月亮是在地球背向太阳时才能看见,反射的是太阳光,但月亮也只有面向太阳那一边亮,所以角度不同就看到不同的月亮形状——月相。因为月亮绕地球一圈是27.32天,当然再考虑到地球也有自转,所以大约29.53天会有一次满月,也就是月亮正面地球的一面被照亮。

综合这两点——当月亮经过近地点附近时又正好是满月,我们就叫它“超级月亮”。一年平均大概会发生4到6次超级月亮。

什么是“爱因斯坦环”?

通过相对论可以推导出质量会改变附近的时空,光在通过大质量天体附近时会被弯曲,这被称为“引力透镜”效应。来自遥远星星的光在通过某个大质量天体附近时被弯曲,但我们看东西是光进入我们眼睛之后、沿着光的方向直线看回去的,也即是说弯曲的光线使我们误以为星星在另一个位置。这种方法使我们能够看见被这个大天体挡住的星星。经过前景天体的引力透镜效应,背景天体的光能汇聚成多重像甚至圆环,就被称为“爱因斯坦环”。

引力透镜效应发生在所有尺度上——即使是我们自己身体的质量也会使镜头的光线稍微靠近我们,虽然效果太小,无法测量。

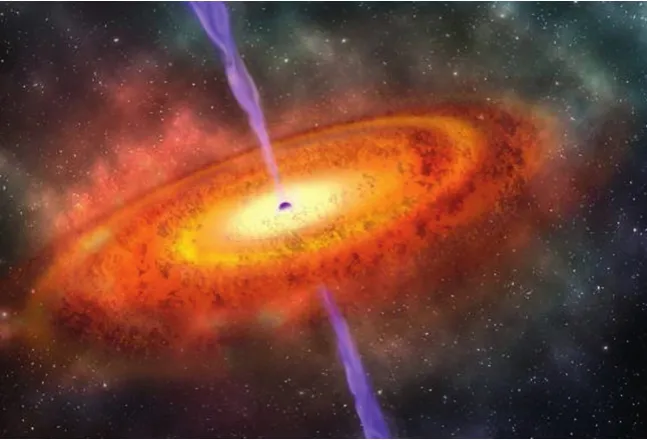

什么是“类星体”?

类星体(quasar)是1963年被发现的一类特殊天体。它们因看起来是“类似恒星的天体”而得名,而实际上却是银河系外能量巨大的遥远天体,其中心是猛烈吞噬周围物质的、在千万太阳质量以上的超大质量黑洞。类星体构成了大的星系的中心,类星体往往在地球100亿光年以外,是目前所发现最遥远的天体,也是宇宙中最明亮的天体之一。它们内部的黑洞实际上并没有发出任何光,但是周围的气体和尘埃搅动得如此之快,产生了如此多的摩擦,以可见光、无线电波或x射线等的形式发射出巨大的能量。

类星体因为可以帮助探测黑洞而著名。大约一年前,科学家们宣布发现“最远的黑洞”(代号J1342+0928),它距离我们131亿光年,就是在类星体中心活跃的黑洞。