精准扶贫背景下云南少数民族山区农村居民点空间格局演变

张天柱,张凤荣,谢 臻,黄敬文

(1. 中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193;2. 自然资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193)

0 引 言

农村居民点是聚落地理学和乡村地理学的主要研究对象[1]。作为农村地区人口生产、生活的主要场所,农村居民点的空间分布格局会受到自然地理条件、经济发展水平、社会制度政策等一系列条件的影响。随着农村地区社会经济的不断发展,农村居民点的规模形态、空间分布等特征也在不断地演变。分析农村居民点空间格局演变进程及其驱动机制,是揭示人地关系相互影响、相互制约的重要途径,也是服务新时代“乡村振兴”战略的重要依据。

目前,国内外学者对农村居民点的研究主要集中于农村居民点的规模、空间布局及其影响因素与作用机理[2-4]、农村居民点用地结构与功能[5-7]、农村居民点的景观环境问题[8-11]、空心村问题[12-15];在研究尺度方面,以宏观尺度和微观尺度为主。在宏观尺度上,更多的学者主要分析区域经济发展、人口变化、居民生活水平、政府宏观调控政策等因素对驱动农村居民点用地规模及其空间格局演变的影响[16-17]。在微观尺度上,目前越来越多的学者通过典型案例,对区域微观尺度的农村居民点用地的结构、功能变化的社会政策因素进行量化研究,深入剖析了农村居民点用地的演变规律及驱动机制[18-20];在研究区域方面,更多地集中于东部平原快速城镇化地区、黄土高原区、低山丘陵区、秦巴山区等特殊地域[21-27];在研究方法方面,一般为采用 GIS空间分析或单一的应用某种数学模型居多,以引力模型、空间自相关模型、断裂点模型、加权Voronoi图等为主[24,28-32]。

通过分析发现,近年来,国内农村居民点的相关研究中,农村居民点整治分类方面的文章较多,但主要以静态分析为主,而对农村居民的用地演变的动态分析相对较少,尽管近些年有部分山区农村居民点空间格局演变的相关研究[21,23,25-27],但其研究区域同质性较强,研究区的区域特色不够突出,并且缺乏对扶贫攻坚背景下边疆少数民族山区农村居民点的空间演变的相关研究,因此本研究以2018年脱贫的原国家级贫困县云南省寻甸回族彝族自治县为研究区,综合应用遥感解译、GIS空间分析、景观格局分析等方法,从农村居民点的规模、形态、空间分布等角度分析在寻甸县脱贫的过程中,农村居民点的演变特征及其影响因素,以期为西南少数民族贫困山区的农村脱贫攻坚工作提供一定的指导作用,并为其居民点空间布局优化提供科学的理论依据。

1 研究区概况

寻甸回族彝族自治县(以下简称“寻甸县”),位于滇东北高原主体,地处东经 102°41′-103°33′,北纬25°20′-26°01′(图 1),位于云南省昆明市东北部。寻甸县下辖10个镇、4个乡,共有174个行政村,常住人口47.01万。是一个多民族的、以农业人口为主的传统农业大县。

1983年寻甸县被确定为国家级贫困县,直到2018年9月才成功脱贫。曾经作为一个集民族、山区、老区、贫困“四位一体”的国家扶贫开发工作重点县,寻甸当地社会经济落后,贫困人口集中,同时也是生态环境最为脆弱的地质灾害多发区,因此面临着灾害移民、扶贫搬迁等一系列问题。当地农村居民点的分布具有典型的山区特征,表现为“满天星”的分布特点。复杂的地形和频发的地质灾害对当地农村的发展与治理带来了深远影响,因此优化调整农村居民点的空间布局,成为该地区协调人地关系、统筹城乡发展的重要举措之一。

图1 研究区地理位置Fig.1 Location of study area

2 数据来源和处理

本研究所用的数据包括:1)《2017年寻甸回族彝族自治县统计年鉴》,来源于寻甸县人民政府;2)2006-2017年《寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展统计公报》,来源于寻甸县人民政府;3)农村实地调研数据,主要包括功山镇、仁德镇、甸沙乡3个乡镇6个调研村的人口及劳动力就业现状;4)DEM高程数据,日本METI和美国NASA联合测量的ASTER GDEM V2数据,空间分辨率为30 m;5)寻甸县2001年和2017年两期遥感影像数据,从美国地质调查局(USGS)网站获取,空间分辨率均为 30 m,成像时间分别为 2001-03-02和2017-03-14,用于对研究区土地利用覆被的解译;6)寻甸县2001年和2017年的Google Earth高分影像,其中2017年影像分辨率为1.19m,成像时间为2016年10月-2017年3月,2001年的影像分辨率为4 m,成像时间为2001年4月-2003年3月,由SXEarth软件下载获取。

对DEM数据的处理过程如下:利用 ArcGIS 10.2软件对DEM数据进行镶嵌合并处理,并应用栅格计算器功能获取研究区的高程、坡度、坡度变率、高程变异系数分布图,最后根据研究区的实际情况对各个地形因子分布图进行等级划分。

对2001年和2017年两期遥感影像数据处理过程如下:首先,借助ENVI5.1软件对两期影像进行监督分类,并提取出研究区的建设用地图斑;其次,在ArcGIS软件中将两期解译结果与对应的Google Earth历史影像对比,进行人工目视解译精确校正,将公路、铁路、县城城区等非农村居民点用地删除,并对不精确的解译结果进行手动修改。由于山区农村居民点分布过于零散,部分居民点规模过小,受时间精力所限,未能将其完全目视解译,因此在两期影像的目视解译过程中,统一将规模过小(一般小于 5户)的农村居民点忽略,以此得出两期农村居民点用地分布现状图。

3 研究方法

1)地形梯度等级划分

综合考虑各个地形因子对农村居民点空间格局变化的影响程度及其可定量性,选取高程、坡度、坡度变率、高程变异系数 4个指标来分析地形条件对农村居民点空间布局演变的影响。其中,高程和坡度的含义易于理解,本文不再赘述;坡度变率是指地面坡度在微分空间的变化率,即在所提取的坡度值的基础上对地面每一点再计算一次坡度,因此,坡度变率在一定程度上可以反映剖面曲率信息;高程变异系数是指某区域高程标准差和平均值的比值,可以反映某区域内高程的变化程度。采用ArcGIS软件计算出各个地形因子分布图,并将各个地形因子划分为若干个地形梯度等级。由上述 4个地形因子的定义可知,若某区域的地形梯度等级越高,则表示该地区地形条件越差;反之则越好。

采用分布指数来描述农村居民点在某种地形条件下分布情况[33]。其计算公式为

式中P为农村居民点在第e种地形梯度下的分布指数;Sie为研究区农村居民点在e地形梯度下的总面积,hm2,Si为研究区农村居民点总面积,hm2;Se为研究区内第 e种地形梯度的总面积,hm2;S为研究区的土地总面积,hm2。当P>1时,表明农村居民点在该地形梯度上出现的频率大于平均水平,该地形梯度区域即是农村居民点分布的优势区位,P值越大,则优势程度越明显。

具体的操作方法包括:首先,借助ArcGIS10.3软件从研究区DEM数据中提取上述4个地形因子,得出4种地形因子分布图,并分级显示;其次,将两期农村居民点用地现状图与各个地形因子梯度图进行叠加分析,得出农村居民点在各个地形梯度上的分布情况;最后,计算各个地形梯度上农村居民点的分布指数。

2)景观格局分析

应用景观生态学中的景观格局指标研究寻甸县农村居民点的景观格局特征。选取了斑块总面积(TA)、斑块个数(NP)、平均斑块面积(MPS)、聚集度指数(AI)、景观形状指数(LSI)等指标来刻画农村居民点的规模、形态的变化。由于篇幅所限,各个指标的具体含义及计算方法参见参考文献[10,27],本文不再赘述。

3)核密度估算

核密度估算用于计算要素在其周围邻域中的密度,是一种统计非参数密度估计的方法,该方法可直观地分析出农村居民点空间数量分布的聚集程度。其具体原理如下:以每个待观测农村居民点样点(x, y)为中心,通过核函数计算出每个样点在指定半径范围内(宽度h)各个栅格单元中心点的密度贡献值,搜索半径范围的栅格单元中心点,距离样点越近,则密度值越大。其数学模型如下[34]

式中f(x,y)是指研究区域内某一农村居民点位置(x,y)的核密度测算值;n为农村居民点斑块数量;h为带宽,即搜索半径距离,m;k为核密度函数;di为待观测算农村居民点位置(x,y)距第i个样本农村居民点位置(xi,yi)的距离,m。该值越高,表明农村居民点空间分布密度越大,反之则越小。本文应用ArcGIS软件分析核密度结果。

4)空间特点探析

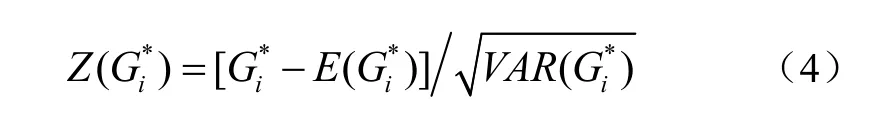

空间热点探析,即局部聚类检验(Getis-Ord Gi*),可以用来分析农村居民点规模在局部地区是否存在明显的高值聚集特征和低值聚集特征,即各个农村居民点单元的空间集聚模式,其具体原理如下:通过计算某个农村居民点要素及其给定距离范围内相邻农村居民点要素的局部总和,将计算结果与该区域范围内所有要素的总和进行比较,用于分析该农村居民点要素的属性值在局部空间水平上的集聚程度,其结果可以体现出农村居民点规模的空间分异情况,即在局部地区是否存在的“冷点”区和“热点”区[27,35]。其数学模型如下

则表示属高值集聚的“热点”区;反之,则表示属低值集聚的“冷点”区。

4 农村居民点用地演变特征

4.1 农村居民点规模与景观形状演变

采用斑块总面积(TA),斑块个数(NP),平均斑块面积(MPS),景观形状指数(LSI),聚集度指数(AI)来表征农村居民点的规模和形态演变。2001和2017年研究区农村居民点各景观格局指标的分析结果如表1所示。

表1 2001-2017年寻甸县农村居民点规模形态变化Table 1 Changes in the scale and form of rural settlements in Xundian County from 2001 to 2017

从规模特征来看,2001-2017年,寻甸县农村居民点的总体规模和斑块平均面积均呈现出不断增长的态势,其中农村居民点总体规模从 11 521.08 hm2增长到14 092.20 hm2,平均斑块面积由1.41 hm2增长至2.17 hm2。但斑块数目从8 202个降低至6 510个,表明寻甸县农村居民点空间扩张明显,平均斑块规模增大。

从形态特征来看,寻甸县农村居民点景观形状指数LSI由109.42降至97.87,聚集度指数AI由69.59增长至75.44,表明研究区农村居民点更趋于集聚分布,景观形状趋于规则。

4.2 农村居民点空间分布演变

2001年和2017年两期农村居民点用地在各个地形梯度上的分布情况计算结果如表2所示。从统计结果来看,研究区的各个地形因子具有如下特征:随着地形梯度的升高(即地形条件越来越差),两个年份的分布指数均呈现出随之降低的趋势,地形梯度越低的地区,农村居民点分布指数越高,其中仅在高程为1 463~1 750 m至1 750~2 000 m区域内表现为高地形梯度的分布指数大于低地形梯度。比较2001和2017年的分布指数随地形因子的变化情况,可以发现,4个地形因子中,均表现为2017年的分布指数变化幅度较大。这表明在研究时段内,研究区农村居民点向地形条件优越的低地形梯度区集聚发展。究其原因,主要包括以下两个方面,一方面,地形梯度较低的地区耕地资源禀赋较好,适宜农业生产,因此吸引了大量农业人口的集聚;另一方面,社会经济发达的城镇地区一般都分布在地形梯度较低的河谷平原地区,这里产业集聚特征明显、基础设施及公共服务设施完善、农民就业机会较多,因此也会导致农村居民点集中分布于此。

表2 农村居民点分布情况统计Table 2 Statistical results of rural settlements distribution

4.3 农村居民点密度与斑块规模空间分异演变

应用空间热点探析工具分析农村居民点规模的集聚特征,分析结果表明:2001-2017年寻甸县农村居民点斑块规模地域分异特征明显,自西北向东南均呈现出“低-高-低-高-低”的波浪式分布结构(图 2),和地形优劣的分布情况相契合。但对比两个年份的热点分析结果发现,寻甸县农村居民点规模低值集聚的区域面积减少,而高值集聚的区域面积增加。这表明随着社会经济的发展,农村居民点的集聚效应越发明显,主要表现为趋向于经济状况发达、人口聚集度较高、产业发展良好、基础设施建设完善、就业机会较多的镇(城)区分布,这种特征在县城周边(仁德镇)地区表现得更为明显(图2)。

农村居民点密度分异情况的分析结果表明:2001-2017年,寻甸县农村居民点平均斑块密度降低,从 2.3个/km2下降至1.8个/km2。空间分布上,核密度的变化主要表现为西北部地区的高密度区域逐渐减小,重心逐渐向东南方向转移(图3)。

图2 2001-2017年寻甸县农村居民点规模“热点”分布图Fig.2 Distribution of “hot spots” in rural settlements in Xundian County from 2001 to 2017

图3 2001-2017年寻甸县农村居民点核密度分布图Fig.3 Distribution of kernel density of rural settlements in Xundian County from 2001 to 2017

农村居民点规模分异热点图和农村居民点核密度分布图对比表明,小规模、高密度斑块聚集区域逐渐减小,山区农村居民点的分布形态由小规模分散式逐渐向大规模集聚式发展。

5 农村居民点用地演变影响因素分析

5.1 自然地理因素

一方面,前文分析表明,2001和2017年寻甸县农村居民点斑块规模自西北向东南均呈现出“低-高-低-高-低”的波浪式分布结构,和地形优劣的分布情况相契合,这表明优越的地形条件是农村居民点形成和发展的基础。在当地恶劣的地理环境条件影响下,海拔较高、地形条件恶劣地区的农村居民点一般规模较小、分布较为零散,而地形条件优越的河谷平原地区的农村居民点则规模较大、分布较为集中。因此造成了农村居民点规模“热点”分布区主要集中在河谷平原地带。

另一方面,寻甸地处西南山区,复杂的地形、地质条件导致当地自然灾害频繁,是山体滑坡、崩塌、泥石流等突发性地质灾害的易发高发区。寻甸县人民政府网站的数据显示,2001-2017年间,寻甸县已核查出地质灾害隐患点近 200个,地质灾害隐患涉及村庄、学校、工矿及公路、铁路等,尤其是县域西北部山区的柯渡、联合、甸沙、金源、先锋等乡镇为地质灾害隐患的密集区(图4)。这些地区一般位于山脚下,频发的地质灾害导致当地农民居住环境恶劣。据统计,截至2015年4月,寻甸县录入C级、D级危房共69 627户,占全县农房总数的74.71%。作者走访的6个调研村目前均在推行易地搬迁或者危房改造工程,在政府帮扶和农民自发的双重作用下,农村居民点向地形条件优越的河谷平原地区集中。

图4 寻甸县地质灾害隐患点分布情况Fig.4 Distribution of geological disaster hazard point in Xundian County

5.2 社会经济因素

农村居民点的演化也会受到包括人口、经济等诸多社会经济因素的影响。一方面,2001-2017年寻甸县总人口由48.17万增长至56.28万,农村居民点最基本的功能是满足人们的生活、居住需求,因此人口增长成为农村居民点用地规模扩张的直接动力;另一方面,长期以来,作为国家级扶贫开发重点县,寻甸县农村地区经济发展水平极其落后,非农产业基础薄弱,所能提供的就业机会有限。尽管近年来城乡居民的收入水平均逐步提高,但其差距却不断增大。如图 5所示,寻甸县城乡居民收入差距由2006年的7 833元上升至2017年的23 691元。城乡收入差距的不断增大致使更多的农民开始“逃离”农村,去往城镇打工,进而在城镇周边定居。

图5 寻甸县城乡居民收入情况Fig.5 Changes of income of urban and rural residents in Xundian County

如图6所示,2006年以来,寻甸县城镇人口数量及其占总人口比重持续增加,而农村人口占比持续降低,并且农村人口的数量也在 2010年之后表现出下降的趋势。从各个乡镇的农村外出务工人员(半年以上)占农村全部从业人员比例的对比图(图7)可以看出寻甸县农村人口外流现象较严重,部分乡镇的外出务工人口占比甚至达到了40%以上;从作者在当地走访的6个调研村的实际情况来看,当地农村均有不同程度的人口流失。以白龙村为例,该村总人口1 496人,劳动力人口约900人,而常年外出务工的劳动力在 500人以上,劳动力流失率达 55%以上。此外,作者通过调研了解到,受就业机会以及城乡收入差距的影响,当地越来越多的外出务工人员倾向于在城关和镇区买房或租房居住,因此导致社会经济发达的城镇周边的农村越来越集中,而偏远山区的农村则越来越破败。

图6 寻甸县人口变化情况Fig.6 Change of population of Xundian County

图7 寻甸县各乡镇农村外出务工人员占比Fig. 7 Proportion of migrant workers in rural areas of Xundian County

5.3 区位因素

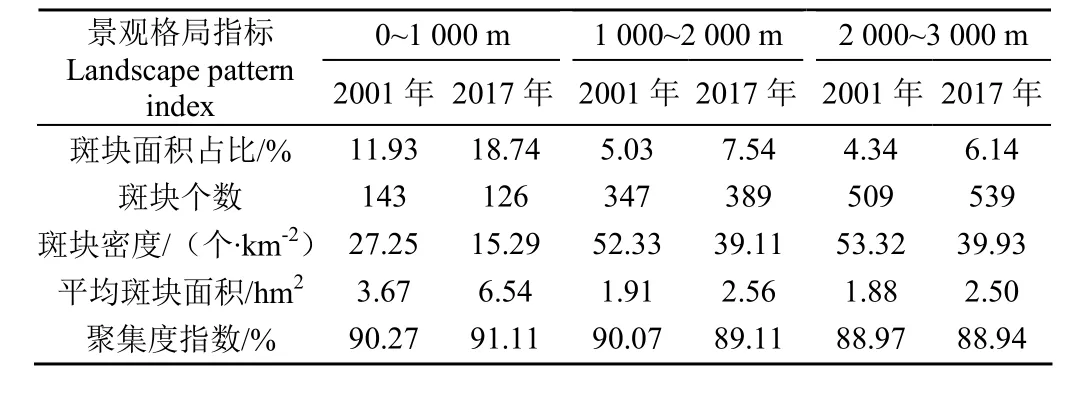

交通便利程度以及距离城镇的远近会对农村居民点的发展产生重要影响。以1 000 m为单位建立城镇多级缓冲区,分析结果如表 3所示,随着离城镇距离的增加,2001年和2017年的农村居民点的平均斑块面积呈递减的趋势,距离城镇越近的区域,农村居民点斑块数目越少、规模越大,并且这种趋势在距离城镇2 000 m以内的范围内变化明显。越靠近城镇的地区,农村居民点集聚程度越高,表明城镇的辐射吸引作用使得农村居民点在其周边集聚发展。上文分析也表明了,2006-2017年,随着城乡收入差距的不断增大以及农村外出务工人员的增多,寻甸县越来越多的人口由农村流入城镇。

表3 2001-2017年距城镇不同范围内农村居民点分布情况Table 3 Distribution of rural settlements in different distance zones to towns from 2001 to 2017

铁路和高速公路的封闭性特点导致其对农村居民点的发展不会产生较大的影响,因此本文以县内主要交通干线国道 213为例分析道路交通条件对农村居民点的影响。以500 m为缓冲单位距离,在交通干线周围建立多级缓冲区,分析结果如表4所示。在公路两侧500 m范围内,2001和2017年两个年份的平均斑块面积和斑块面积占比均为最高,同时斑块密度最低。这表明在临近公路的区域农村居民点聚集程度最高。

表4 2001-2017年距离交通干线不同范围内农村居民点分布情况Table 4 Distribution of rural settlements in different distance zones to main roads from 2001 to 2017

5.4 政策因素

作为少数民族聚居区,寻甸县居住着汉、回、彝、苗等16种民族,少数民族人口占比超过1/5,复杂的县情使得寻甸县脱贫攻坚过程中阻力重重,以易地搬迁为主要手段的政府脱贫攻坚政策也是导致农村居民点用地演变的影响因素。

受传统的历史文化影响,寻甸彝族、苗族等少数民族聚居区一般分布在海拔较高的山区。如图 8所示,寻甸县的彝族村(彝语命名的村庄,一般在历史上为彝族村落)主要集中分布在县域的西部地区,一般位于海拔较高的山区或者山麓地带。据寻甸县民族宗教事务局2015年统计,全县彝族人口共有29 149人,分布在10个乡(镇)55村委会,逾200个自然村,其中农民人均纯收入在2 300元以下的人口21 585人,占全部彝族人口的74.05%。因此,少数民族,尤其是彝族人口的贫困问题,是寻甸县脱贫攻坚过程中最大的障碍。因此,县级政府通过精准扶贫政策,以易地搬迁、改建民居的方式帮助当地贫困人口脱贫。截至到2018年,寻甸县已累计完成23个易地搬迁点,13个宜居农房集中安置点,涉及的农户逾2 000户。这在一定程度上解决了寻甸农村人口的贫困问题,同时也促进了农村居民点由海拔较高、地势条件较差的地区向地形条件优越的地区集中。因此,在脱贫过程中,政策因素驱使着寻甸县农村居民点的分布形态由小规模分散式逐渐向大规模集聚式发展。

图8 寻甸县彝族村落分布情况Fig.8 Distribution of Yi villages in Xundian County

6 结论与讨论

6.1 结 论

本研究以寻甸县为研究区,以2001年和2017年为两个时间节点,从规模、形态、空间分布等方面深入分析了寻甸县农村居民点的演变特征,并从自然地理、社会经济、区位、政策等角度对其演变的原因进行分析,研究主要得出以下结论:

1)2001-2017 年间,寻甸县农村居民点的规模、密度、形态及空间分布均发生了一定程度的变化。主要的变化:斑块数目减少,但规模扩张现象明显,斑块形状由复杂不规则向简单规则转变;农村居民点空间集聚现象愈发明显,小规模、分散的零星农村居民点斑块减少,分布形态由小规模分散式逐渐向大规模集聚式发展。

2)地质、地形条件等自然地理因素是影响山区农村居民点分布格局的基本因素,山区农村居民点的空间分布的基本格局是对地形地貌条件长期适应的结果。2001年和2017年两个年份的空间热点探析结果均显示地形条件优越的平原地区是农村居民点分布的“热点地区”;对不同地形梯度下农村居民点分布的分析结果也表明,农村居民点越来越向地形条件优越(低地形梯度)的地区集聚分布。

3)社会经济因素,区位因素以及政策因素是促使山区农村居民点空间分布变化的重要因素。随着城乡收入差距的不断增大,寻甸县农村人口不断向城镇流动,因此农村居民点更加集中分布于人口聚集度较高、产业发展良好、基础设施建设完善、就业机会较多的城(镇)地区;对城镇及公路的邻域分析结果也表明了农村居民点逐渐趋于城镇及公路周边集聚分布。此外,以易地搬迁为主要手段的精准扶贫政策,是促使山区农村居民点向地势条件优越的平原地区集中的另一主要因素。

6.2 讨 论

本文以Landsat遥感影像数据为基础,通过监督分类结合人工目视遥感解译的方式获取了2001年和2017年寻甸县农村居民点分布现状图。但由于山区农村居民点分布较为零散,并且部分地区缺失2001年后的高分辨率Google 影像,因此只能根据2003年前后的Google影像对此部分区域进行目视解译校正。因此可能会对解译结果造成一定的误差,未来的研究可以考虑采用其他空间分辨率更高、光谱信息更为丰富的遥感数据源进行解译,以便更大程度地减少上述类似的误差。

农村居民点的空间布局是在自然、社会、经济、区位、政策等一系列因素长期作用下的结果,随着社会经济的不断进步,自然条件对农村居民点的制约程度逐渐减弱,而区位条件、社会经济条件以及政策帮扶则是影响农村居民点变化的主要因素。对于社会经济发展较为落后,同时地处地质灾害多发区的寻甸县来说,农村社会经济落后,二三产业发展水平极低,使得当地绝大多数农民以农业种植以及外出务工为主要谋生方式。作者通过对功山镇白龙村、甸沙乡鲁六箐村等 6个农村的实地调研了解到,由于农民兼业现象普遍,当地耕地撂荒现象普遍存在,而当前的易地搬迁扶贫工作多与城乡增减挂钩政策相结合,通过复垦农村居民点来到达增加耕地的目的,这虽然能够满足政策需求,但与山区耕地普遍撂荒现象相悖。因此,笔者认为对于产业发展困难、人口外流严重、受地质灾害威胁严重的村庄来说,应当优先处理地质灾害隐患,在保证人民群众安全的基础上,适当改善基础设施条件,不必大拆大建;对于受地质灾害严重威胁,无法排除地质灾害隐患的村庄,应考虑进一步缩减农村居民点用地规模,逐步进行搬迁撤并,向周边发展条件较好的中心村转移;对于地势平坦、规模较大、人口聚集度较高的村庄,应着力完善村庄内部基础设施建设,引导农民进行土地流转,实行耕地规模经营,并大力推动一二三产业协调发展,吸纳周边贫困农村的人口就业;对于思想观念落后的部分少数民族村落,政府应当做好思想宣传工作,在易地搬迁、改建民居的基础上,同时积极实施产业帮扶,争取从源头上扼制农村的贫困问题。

扶贫工作是全面建成小康社会的第一道关口,寻甸县自1983年被确定为国家级贫困县,直到2018年才被正式批准退出贫困县行列,期间过程异常艰辛。由于寻甸的区域特色,当地少数民族人口的贫困问题是阻碍寻甸脱贫最大阻力,虽然寻甸县已成功脱贫,但在脱贫摘帽后,如何确保脱贫之后不返贫,是每个贫困县不容回避的共性问题。目前中国仍然存在大量类似寻甸县的贫困县,虽然近年来国家加大了对农村的资金扶持,政策方针不断地向农村地区特别是贫困农村地区倾斜,依靠政府扶持开始大力完善基础设施。然而,对于自然资源匮乏的山区农村而言,这种扶贫方式并没有从根本上改善其生计条件,不会使农村的自我发展能力提高。因此,从长远来看,这并不能从根本上解决农村的贫困问题。在现有的政策体制下,未来山区农村的衰落也必将成为不可逆转的事实。笔者认为,在目前城乡二元分割体制的前提下,未来山区农村的扶贫应主要依靠产业帮扶,不能一味的依靠政策帮扶,应重点考虑增加农民的就业机会,着力改善农民的生计条件,这样才能真正地扶贫攻坚,实现乡村振兴。