紧邻建筑物某深基坑支护设计与评价

李凌峰 刘焕存 魏海涛

(中航勘察设计研究院有限公司,北京 100098)

0 引言

近年来,随着我国城市建设迅猛发展,各大中城市建设用地突显紧张,基坑设计受周边环境条件制约明显。基坑距离周边建(构)筑物距离越来越近,如何有效解决这一问题已成为了基坑设计的难点[1]。

一般拟建建筑距离已建建筑较近情况下,规划期间会提前征求基坑设计单位意见,考虑预留支护空间,尽可能采用成熟、主流工艺。但是在地下空间极其紧张,留给支护结构极小空间的现象也不可避免,针对此问题,业界前辈们也根据既有建筑变形要求及与基坑距离,采取了多种不同的支护与止水型式,并均取得了较好的效果。本文总结了北京某基坑局部距离既有建筑仅约26 cm且基坑侧壁土层止水的处理措施,以供类似工程参考。

1 工程概况

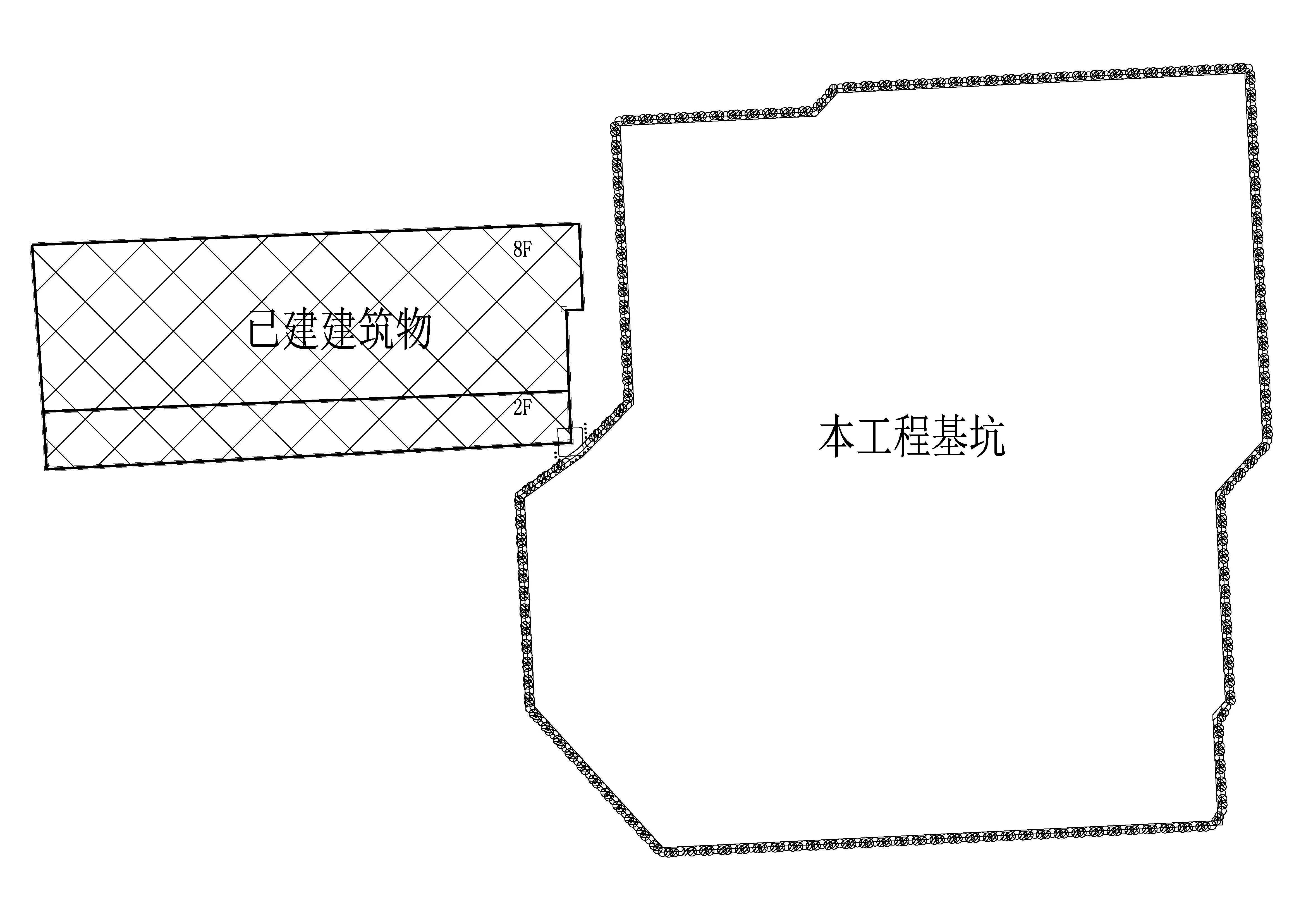

拟建工程为地下3层,地上15层单体建筑。基坑深度16.3~16.5 m(局部集水坑位置16.75 m),基坑长约52.5 m,宽约62.0 m。基坑支护设计采用北京地区常用的灌注桩+锚索结构体系[2]。其中基坑西侧既有建筑东南侧独立基础距离待施建筑结构外墙最小距离仅约26 cm,传统桩锚支护难以实施,故需要考虑进行特殊处理措施。基坑具体位置及与已建建筑相对关系如图1。

其中既有建筑为八层框架结构,基础形式为独立柱基,无地下室,基础埋深为2.0 m。且该建筑为20世纪50年代建造,对变形要求极为严格。

2 场地工程地质情况

图1 已建建筑与基坑相对关系平面图

场地按沉积年代及工程性质分为人工堆积层及一般第四纪沉积层,基坑支护影响深度范围内主要由黏性土及粉细砂组成。土层主要设计参数如表1所示。

表1 基坑围护设计主要参数一览表

基坑深度范围内存在一层地下水,主要含水层为黏质粉土—砂质粉土②层、粉质黏土②1层。地层及水位见图2。

图2 地层及水位剖面示意图

3 紧邻建筑物区域支护及止水方式机理分析

3.1 支护结构

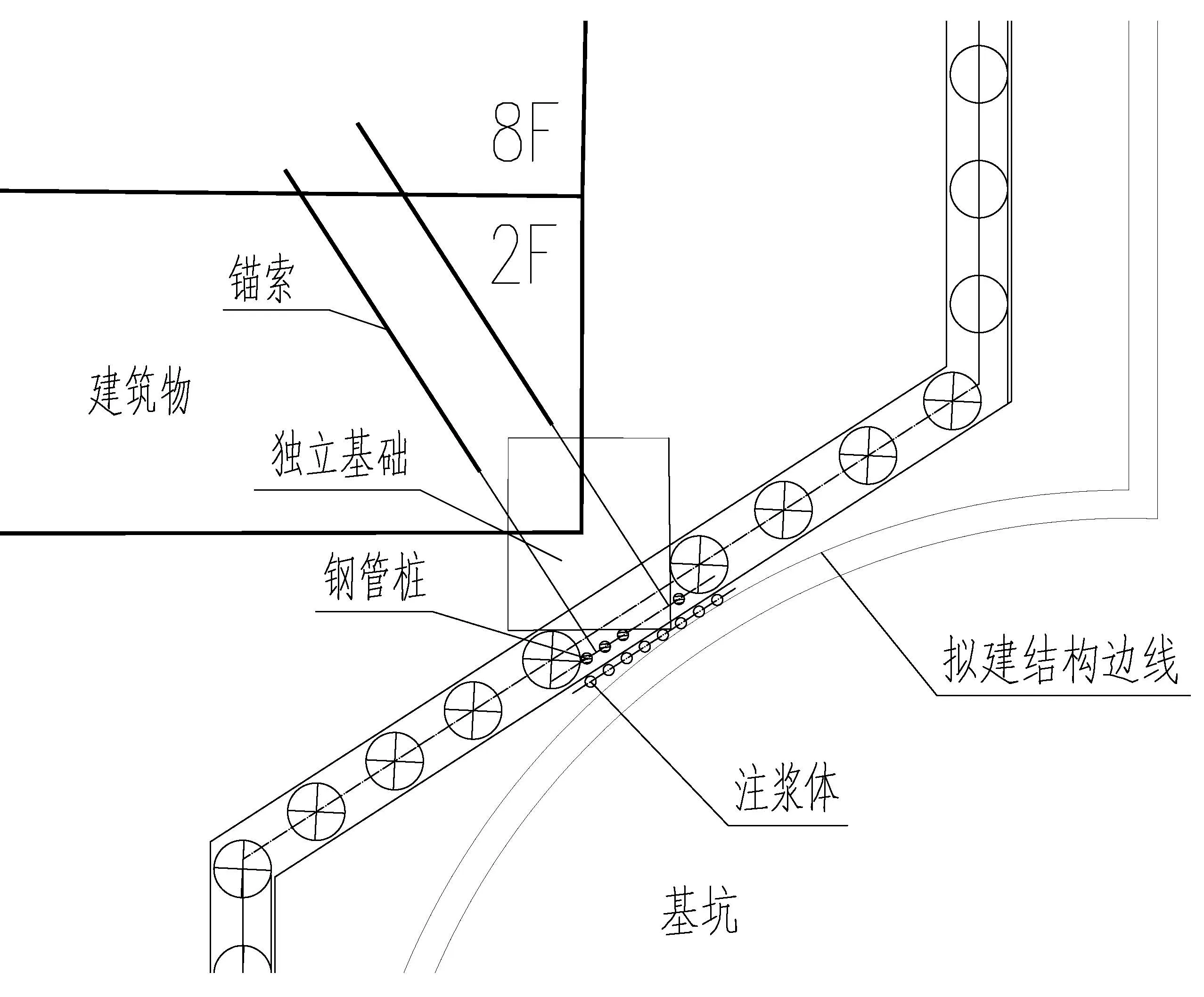

由于需处理区域距离已建建筑独立基础最小距离仅为26 cm,满足钻孔灌注桩施工要求前提下独立基础两侧护坡桩净距约3 m,经计算不能满足建筑物变形及基坑稳定性要求,故需对该3 m范围内土体进行加固处理。综合考虑以上工程难点,加固方案选用复合钢管桩体系。支护体系中钢管排桩与锚杆/锚索组成拉锚式结构,钢管桩通过桩顶冠梁、嵌固段钢管、中部锚杆/锚索均匀分配了土压力产生弯矩作用,分段对基坑侧壁变形进行控制[3],位移控制如图3所示。

图3 钢管桩支护位移示意图

3.2 止水结构

传统旋喷桩、搅拌桩止水帷幕[4-5],受空间限制难以施工,且大压力切削、搅拌土体会造成独立基础下持力层土体的扰动,从而引起已建建筑变形开裂。考虑到以上问题,本工程采用了高压注浆的方式,此前注浆止水方式在残积土层、风化和未风化基岩层中已经有成功应用案例[6]。针对该工程预留止水结构空间过小情况,注浆孔布置在肥槽区域,利用压力注浆对注浆孔一定范围内土层的有效影响,降低该范围桩间土一定厚度土层的渗透系数从而起到止水的作用。

为验证注浆对土体的影响,对场地注浆后土体进行现场抽样试验,所得试验结果如表2。

根据试验数据显示,注浆后的土体渗透系数虽然略大于相对隔水层要求0.001 m/d,但相较与注浆前土体渗透系数大幅度减小,注浆后土体渗透性基本能够满足止水要求。黏质粉土—砂质粉土②层注浆后渗透系数从0.1 m/d降低至0.001~0.0015 m/d,粉质黏土②1层注浆后渗透系数从0.02 m/d降低至0.002~0.003 m/d,粉土止水效果好于黏性土,这是由于粉粒粒径大于黏粒,孔隙率较大,且粉粒间无胶结作用,容易被扰动,注浆效果要好于黏性土。试验证明注浆方式可以有效的降低土体的渗透性,能够起到止水作用。

表2 土层注浆前后渗透系数统计表

4 基坑支护方案设计

基坑一般区域采用灌注桩+3道锚索支护型式,灌注桩桩径0.8 m,间隔1.6 m布置,根据计算满足稳定性要求桩长取用22.5 m,三道锚索长度分别为23 m、25 m、27 m。止水帷幕采用高压旋喷桩型式,桩径0.8 m,间距0.5 m,咬合0.3 m,护坡桩桩间布置,具体支护型式如图4所示。

图4 一般区域支护结构剖面图(单位:mm)

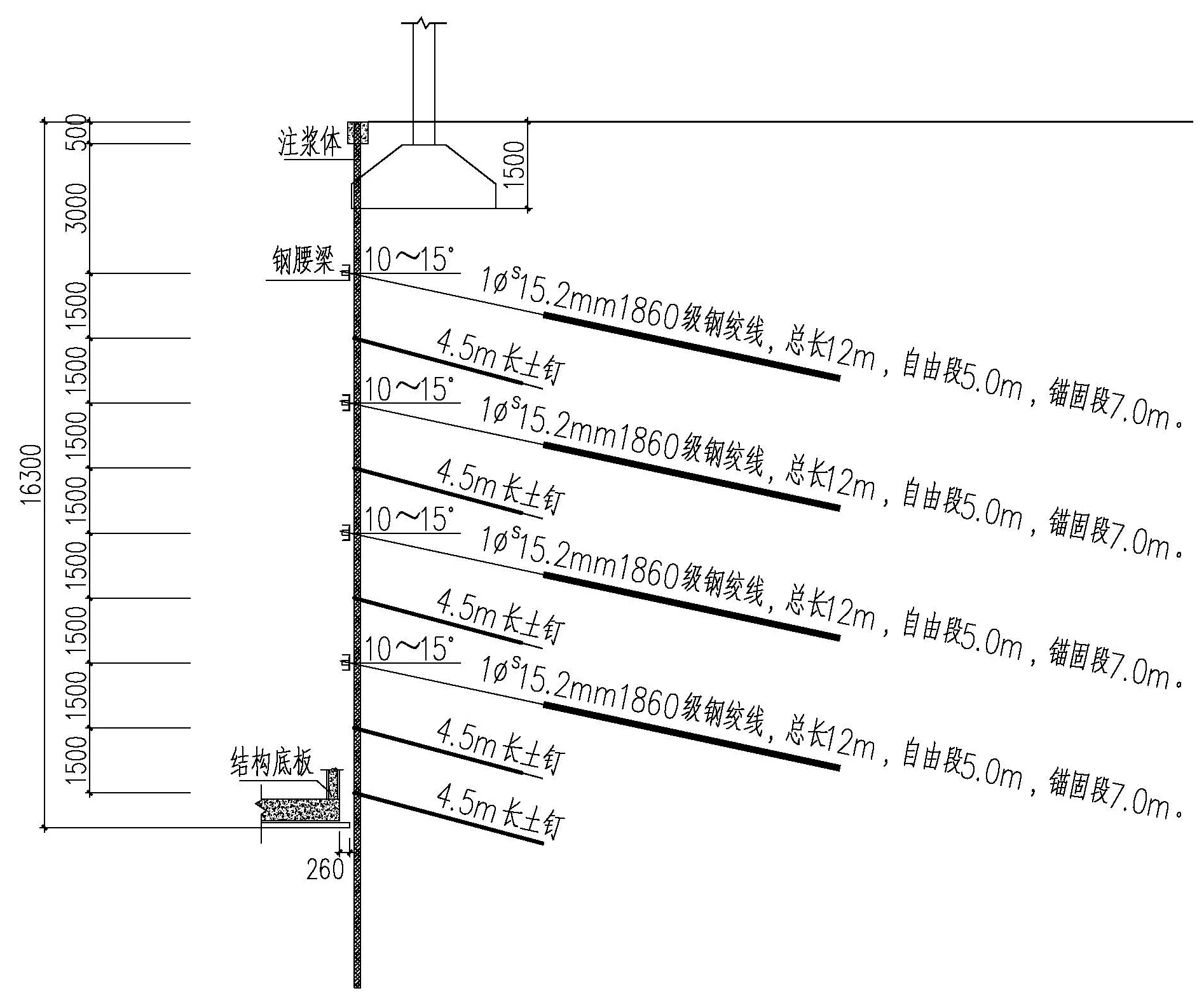

基坑西北侧距离既有建筑物最小距离为26 cm,在桩间间距300 mm设置φ108注浆钢管桩,并沿竖向间隔1.5 m设置短锚索及短钢管土钉。同时控制锚索及土钉注浆压力及注浆量,避免由于注浆压力过大造成地表的隆起。钢管桩直径150 mm,钢管采用φ108 mm×4 mm型号无缝钢管,并间隔500 mm全长开孔,孔顶部1 m范围采用水泥土进行封孔。注浆压力为0.8~1.0 MPa,灌注水泥浆水灰比为0.6~1.0 MPa。

具体支护方式如图5。

图5 支护结构剖面图(单位:mm)

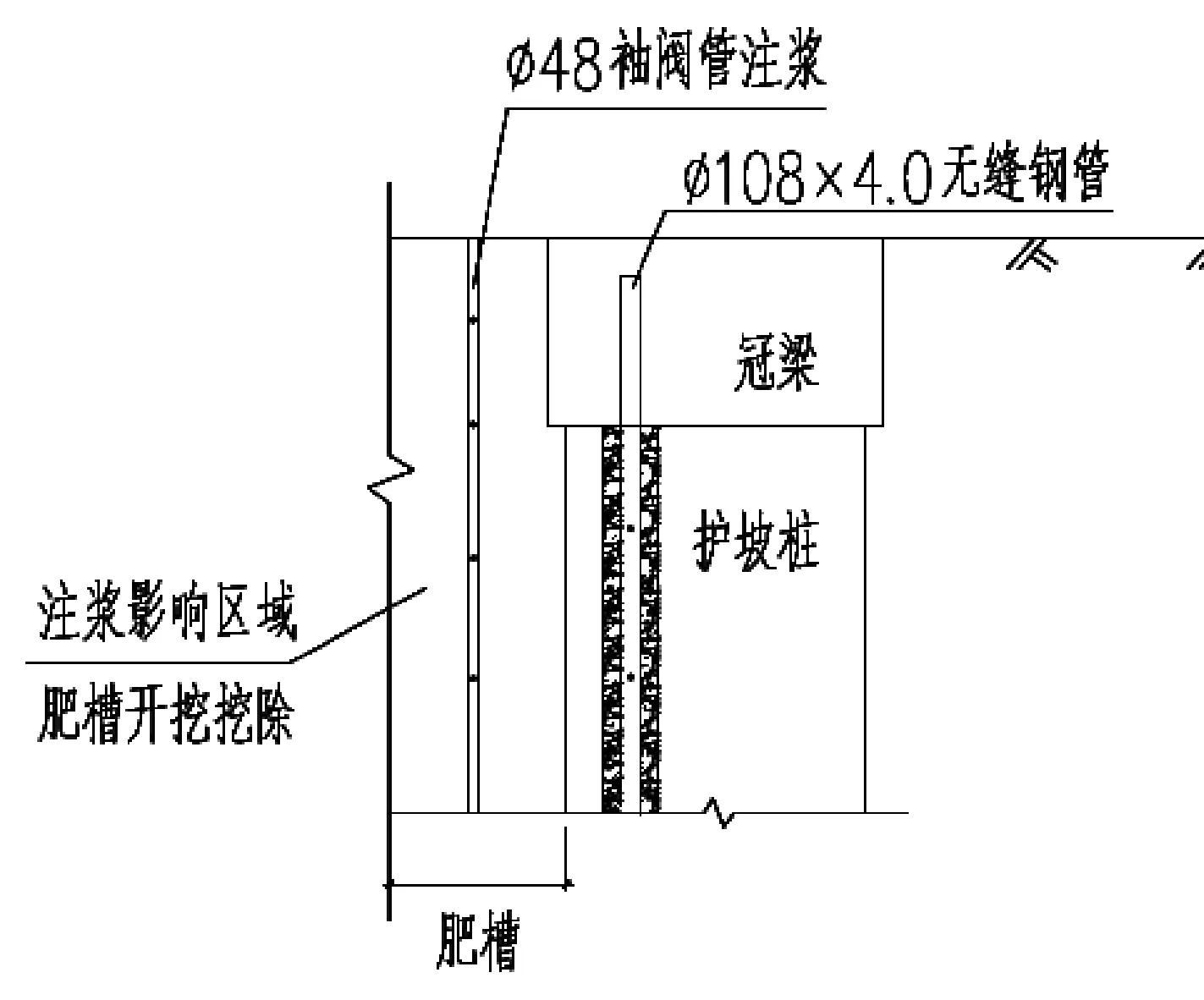

止水注浆孔布置在肥槽区域,距离基坑内边线100 mm布置,注浆孔间距300 mm,采用袖阀管分段注浆方式[7]。注浆体采用跳打方式施工,相邻注浆体间隔施工时间不少于24 h。注浆压力为1.0~1.5 MPa。水泥浆水灰质量比为0.8~1.0,每米注浆量为0.04~0.06 m3。套壳料采用低强度水泥黏土浆,浆液配比为m(水泥):m(黏土)=1.2~1.3,m(干料):m(水)=1:1~1:1.5。

具体注浆孔布置方式如图6、图7所示。

图6 止水设计平面图

图7 止水设计剖面图

5 紧邻建筑区域支护及止水效果评价

基坑开挖后,虽肥槽内部分注浆体已被挖除,但需处理区域基坑侧壁土体表层一定厚度内受水泥浆影响明显,开挖过程中未出现漏水现象,处理后效果如图8,证明注浆止水方式达到了预期效果。

图8 注浆止水效果图

为了更为直观地评价支护结构的有效性,对施工过程中从基坑开挖至结构底板浇筑完成基坑达稳定状态阶段的基坑顶部竖向沉降、水平位移及支护结构深部水平位移监测结果进行统计分析,结果如图9—图11所示。

图9 坡顶竖向位移曲线图

图10 坡顶水平位移曲线图

图11 支护结构深度水平位移包络图

根据图9、图10可知,桩顶部竖向位移、水平位移均呈曲线变化,但无明显峰值,均维持在10 mm以内,远小于基坑及坡顶建筑的变形要求,说明支护结构对基坑顶起到了一定的约束作用,能够保证基坑及坑顶建筑物的安全。

图11可知,支护结构基坑深度范围内变形在5 mm以内,而且根据位移曲线图可以看出支护结构深度范围内每一次位移的增加都被有效措施控制,证明锚索及锚杆的设置明显控制了基坑变形,解决了钢管桩刚度小而造成的变形大的问题[8]。

以上数据显示,支护形式经受住了实践考验,方案是合理、可行的。

6 结论

(1)“钢管桩+锚杆/锚索”支护结构可以有效的解决基坑局部支护空间小、控制变形严格的问题。

(2)在钢管桩支护结构中,采用间隔设置锚杆/锚索的方式可有效的解决钢管桩刚度小而造成的支护体深部位移过大问题。

(3)对于空间过小而难以满足高压旋喷桩或搅拌桩等主流止水结构施工的情况,可采用高压注浆方式。注浆工艺对注浆孔一定范围内土体均有加固作用,将影响范围内的土体颗粒孔隙填充水泥浆液,从而降低土体渗透系数。本文分析了该场地状态下的粉土、粉质黏土加固止水效果,可作为类似工程参考。但针对不同土体性质,止水设计相关参数还需由现场试验确定。