131I治疗分化型甲状腺癌的辐射防护

高洪波, 白靖, 李隆敏, 刘海春, 张晓勇(北京核工业医院核素诊疗中心, 北京, 102413)

邵玉军, 庞华(北京核工业医院质量控制办公室, 北京, 102413)

甲状腺癌是内分泌系统和头颈部肿瘤中最常见的恶性肿瘤[1],占全身恶性肿瘤的1.1%[2]。近年来,全球范围内甲状腺癌的发病率增长迅速,国内甲状腺癌发病率已位列恶性肿瘤前10位,其中在女性恶性肿瘤中位列第7位,城市女性中位列第4位[2]。分化型甲状腺癌(DTC)最为常见,约占全部甲状腺癌的90%[3]。大多数DTC患者都会接受甲状腺切除、131I治疗和促甲状腺激素(TSH)抑制治疗,三种方法的综合治疗是目前公认的最佳治疗方案[4]。正常甲状腺组织及分化型甲状腺癌病灶对131I有着较强摄取能力,利用131I衰变过程中释放的β射线对残余甲状腺或残余癌细胞组织进行内照射,以期达到清除的目的。131I治疗DTC可以取得很好的疗效,能够降低复发、转移几率,治疗远处转移病灶,明显改善预后。但患者服用131I后会对其本人及周围人群产生电离辐射,本文主要介绍了DTC患者在131I治疗后需采取的防护措施及注意事项。

131I是一种由反应堆生产的放射性核素,其物理半衰期为8.02 d,能够发射γ和β两种射线。患者服131I后就成为了特殊的辐射源,人体内的131I发出γ射线和β射线,大部分γ射线穿透人体作用于周围环境形成γ外照射,β射线则与人体发生轫致辐射而产生X射线外照射。γ射线和X射线会对人体产生电离辐射进而造成伤害,需要进行防护。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871—2002)和《临床核医学的患者防护与质量控制规范》(GB 16361—2012)中的规定:131I单次治疗剂量超过400 MBq,应为患者建立辐射隔离区。辐射隔离的时间不低于48 h。其体内的放射性活度降至低于400 MBq之前不得出院[5-6]。为了让患者家人和朋友受到的辐射风险“尽可能低(ALARA)”,医务人员在患者回家之前,会对其进行辐射防护指导[7]。根据国际上普遍采用的辐射防护的三原则:实践的正当性、防护的最优化和个人剂量限值来指导临床工作上的辐射防护。

1 病房环境的防护

根据相关法规及国家标准,131I用量超过400 MBq(≈10.8 mCi),需在具有辐射防护条件的病房住院治疗。为保证患者以及医务人员的辐射安全,131I治疗场所设计要符合相关法规的要求。辐射防护病房设置符合条件的控制区和监督区。辐射防护病房需设置专用放射性下水管和污物处理装置,设置专用的液体衰变池和固体衰变池[8]。核素病房作为放射治疗患者的住院场所,其辐射防护尤其重要。病房内安装辐射监测设备,γ射线辐射监测系统,可以实时监测病人的剂量率,病人的剂量率符合要求才可出院。患者服用大剂量131I后需要入住特殊防护病房,房间内必须要有良好的通风设备,排出挥发的放射性药物,并采用活性炭集中吸附。需要放置移动式铅防护屏,用来屏蔽射线。房间内应配备电话、电视、冰箱、无线网络、视频对讲系统,还应配备营养餐厅的菜单,保证患者治疗期间的低碘饮食和均衡的营养。患者在特殊防护病房住院期间,无特殊情况不允许陪护,必须在规定的时间和指定的地点进行户外活动,患者相互之间不在病室内“串门”, 以防止患者间的交叉辐射和对其他公众的辐射伤害[9]。

2 患者自身的防护

接受大剂量131I治疗的DTC患者的正常组织器官会受到不同程度的电离辐射损伤,可能会出现不同的症状和体征,需根据病情状况对患者进行密切观察和相应处置[8]。患者服用131I后对本人产生的是内照射,防护原则为:促进排泄,多饮水、勤排尿,保持大便通畅。

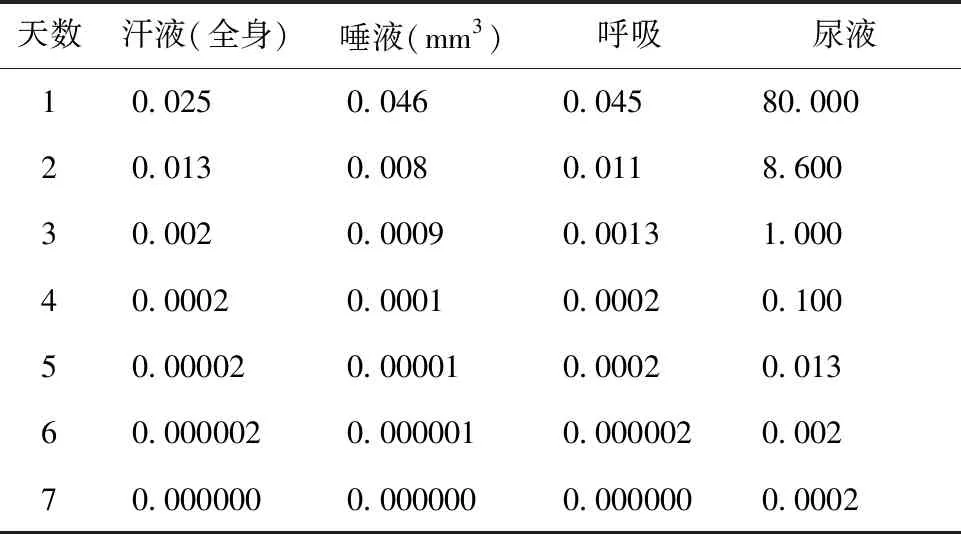

患者在特殊防护病房内,使用专用卫生间,不得随地吐痰,要将痰液或唾液用纸包好放入指定的防辐射铅垃圾桶内,按排泄物进行衰变处理。患者的衣物、被褥会放置衰变处理和单独洗涤。131I主要经过尿中排出,少量从粪便排出,极少量随唾液、汗液排出,表1列出了摄入放射性131I后每天经不同途径排出的放射性活度[10]。表1计算依据来自美国威斯康星医科大学测定的给药后24小时和48小时的平均值,并且假设48小时之后放射性活度水平会继续下降。因此,要加强粪尿便的管理,使用专用厕所,如厕后至少两次冲洗厕所,废液进入专门衰变池处理。这些都可以减少辐射影响。

131I 和其他药物一样有其毒副作用,并且随着治疗剂量和治疗次数的增加而加重。DTC患者接受131I治疗后可能会引起不同程度的辐射损伤。131I治疗短期的不良反应主要是摄取碘的组织的损伤,导致唾液腺炎、口干症、龋齿、口腔炎、眼干涩、鼻泪管堵塞等。常见的短期不良反应主要有甲状腺部位肿胀和疼痛,唾液腺肿大和疼痛,味觉异常,恶心、呕吐等胃肠道反应。长期不良反应主要包括损伤性腺、骨髓抑制、肺纤维化和继发性肿瘤等。这些可能发生的不良反应发生率较低,并且大都可以治疗,所以要提醒患者不要对131I治疗的不良反应过分担心。

表1 给予100 mCi放射性碘后每天经不同途径排出的放射性活度(mCi)[10]

关于DTC患者接受131I治疗后何时能够安全生育或受孕,目前国内外观点不一。建议女性DTC患者131I 治疗后6~12个月内避免妊娠,男性患者6个月内避孕[8]。也有学者建议4个月后即可妊娠。

3 医护人员的防护

DTC患者治疗使用的131I剂型为胶囊或口服液,口服液使用比较普遍,是一种可溶于水的放射性核素,具有易挥发的特点,容易形成气溶胶,弥散在空气中。131I治疗过程中,为了保护操作人员和周围环境的安全,可采取三个方面的措施:(1)采用适当的设备和方法,尽可能减少131I进入人体的可能性。如使用负压通风系统将高活室、服药室及隔离病房内空气抽出用活性炭吸附;医务人员佩戴活性炭口罩隔离131I气溶胶;穿戴防护服和乳胶手套防止131I污染皮肤等。(2)如果出现131I被吸入体内,可采用口服过氯酸钾阻断131I在体内蓄积,多饮水,使用利尿剂等相应的医学处理方法,把131I排出体外;(3)尽量减少排入环境中的“三废”量。甲状腺癌患者服用131I后成为一个移动的放射源,会对医护人员产生外照射,防护原则为:(1)减少与患者接触的时间;(2)增大与患者的距离;(3)设置屏蔽。

医护人员要经过专门的岗前辐射防护培训并取得相应的资质,要求操作熟练,准确迅速,尽量缩短接触131I的时间和采用屏蔽设施。医护人员工作时佩戴个人辐射剂量仪器,操作前要先穿戴好铅防护衣和隔离衣,佩戴防护手套、铅眼镜和活性炭口罩,尽量减少131I进入人体的一切机会[11]。

接受131I治疗的DTC患者对医务人员、护理人员、其他患者和探视者都会造成辐射。患者在服用131I后的3 d内医护人员通过视频及对讲系统进行例行查房,以了解患者的病情变化。如遇紧急情况,需要进入病房查房治疗和护理,同操作131I之前要求一致。此外,病房清洁工人在清洁核素病房时,也穿戴上述防护用具,并使用专区专用的清洁用具,防止131I交叉污染[9]。

4 周围人群的防护

接受大剂量131I治疗的DTC患者会对周围人群形成外照射,患者排泄物中的131I会对环境形成放射性污染,因此需要对患者进行适当的隔离,对排泄物进行规范的管理并进行放射性衰变。当患者体内的放射性活度降至低于400 MBq时可以出院。

患者出院时,虽已达到国家规定的出院标准,但体内仍存留少量131I,仍具辐射效应。虽然这种放射性对患者本人的治疗有益,但它会影响到其他人;即使量很小,也对他人丝毫无益。为减少对公众和家庭成员的照射,可按以下方式自我限制。总的原则为:“减少与他人接触的时间;增大与他人的距离;设置与他人之间的屏蔽”。 患者出院后对周围人群形成的是外照射,防护措施包括:时间防护,距离防护,屏蔽防护。对患者来说,主要是时间和距离。增大和其他人的接触距离,以及缩短接触时间。再者就是防止含有131I的唾液、汗液及尿液造成的污染。对于胎儿,辐射能造成发育畸形和缺陷;对于婴幼儿和其他未成年人,辐射具有损伤射线敏感器官和诱发甲状腺癌的风险。因此,要避免婴儿、儿童、孕妇受到131I辐射。患者对亲属的内污染最可能发生在治疗后1~7 d内[12],在这一时间段内最好的方法是避免使用131I的患者与相关人群近距离接触,也避免使用同一套的餐具和卫生用具。

对于出院患者对周围人群产生的外照射,减少受照时间是最佳措施。成年人短时间、长距离与患者接触还是可以的。具体要求:返家后在家隔离1周,原则是独自分房睡1周,与家人接触保持2 m以上的距离,例如像亲吻、拥抱、性交、长时间在小空间中共处等行为都应避免,婴幼儿及孕妇1个月内不宜接触。如有可能,患者应使用专用卫生间;多饮水,每天饮水至少1 500~2 000 mL,如厕后冲水2次,男士小便应蹲下;便后应用卫生纸擦干生殖器,并将卫生纸冲入厕所下水道中;尽可能每天淋浴,使用专用牙具、毛巾;衣物单独洗涤;使用专用餐具,独立进餐,用后彻底冲洗;1周后可恢复正常生活。但仍建议保持1 m以上的距离接触。1个月后解除所有隔离措施。

5 讨论

辐射安全是临床核医学的重要组成部分,也是临床核医学工作中的重要和关键内容之一,日常工作中应用较多且备受关注。为使临床核医学工作开展得更规范,中华医学会核医学分会编写了《临床核医学辐射安全专家共识》,规定了临床核医学诊断与治疗实践和干预中有关人员及工作场所的放射卫生防护要求,适用于临床核医学应用放射性药物施行诊断与治疗的实践[12]。

DTC患者接受131I治疗后,对于患者本人来说主要是内照射,促进排泄是最好的方式,同时尽量避免其他患者和自身排泄物产生的外照射。对于患者以外的公众接触的主要是外照射,做好外照射的防护,把剂量当量限值控制在规定范围内即可。我国现行的国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定公众人群的年剂量当量限值应小于l mSv。对于公众而言,在l mSv的所有致死性癌症的危险大约为0.005%。很明显,这些都是潜在的风险[13]。为了使公众人群的年剂量当量小于l mSv,我们设立限制期的目标。为了更好地保护公众人群,我们建议设立限制期。匡安仁等[14]的研究提出口服131I 3 700 MBq(100 mCi)清甲治疗的DTC患者和服131I 7 400 MBq(200 mCi)清灶治疗的DTC患者与家属分睡限制期分别为12天和5天;1 m距离接触时间限制期分别为3天和2天;上班限制期分别为5天和2天。Mathieu等[15]的研究发现,分化型甲状腺癌患者接受131I治疗并住院2天后出院,患者的配偶与患者分床睡8天,2周内的中位剂量当量为0.17 mSv,而与患者共寝的配偶2周内的中位剂量当量为0.24 mSv。如果儿童离开家庭生活8天,儿童的中位剂量当量为0.08 mSv。Mathieu等[16]的另外一项研究指出,患者甲状腺内活度小于100 MBq时才可以与幼儿密切接触,患者甲状腺内活度小于50 MBq时才可以与婴儿和孕妇密切接触。DTC患者接受131I治疗后,对于探视者和家庭成员剂量限值应该加以约束[17],通常的剂量限值不适于探视者和家庭成员。对于到访人员(非看护人员)剂量约束限制0.3 mSv/次。对于家庭成员及亲友,孕妇及10岁以下儿童1.0 mSv/次,10岁~60岁3.0 mSv/次,60岁以上15.0 mSv/次。在临床工作中,医护人员都会对使用131I治疗的患者进行健康宣教,交待住院期间和出院以后的注意事项,只要严格按照医务人员的要求执行,患者家属和患者接触到的公众人群都会在安全范围之内。

综上所述,对于需要接受131I治疗的DTC患者来说,完全没有必要担心,只要通过规范的治疗及治疗后合理的辐射防护和隔离,就可以保证治疗疗效和辐射安全。出院后按照要求与家人保持好距离及接触时间,对家人辐射也是微量的,家人接受的辐射也可以控制在公众人群可以接受的限值范围内。