从“富余”条件谈高考试题的科学设计

李鑫

摘 要:高考物理试题偶尔会出现“富余”条件现象。文中提出了“富余”条件现象的两种成因,同时援引近期浙江两道出现“富余”条件的真题,对其从科学性、自洽性和考试信度三个维度进行分析评价。

关键词:“富余”条件;科学性;自洽性;选拔性;科学探究

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2019)4-0043-3

1 条件“富余”现象成因

最近,浙江省第七次选考刚刚结束,关于弹簧的一道试题出现了“富余”条件的情况。高考试题在设计成型时,题干可能会有“富余”条件。在试卷整体要求愈发规范的今天,通过“富余”条件来干扰迷惑学生答题的做法几乎被命题专家所摒弃。之所以题设中还会有“富余”条件,主要是从试题科学性角度考虑。比如,2007年理综卷一的第25题,就有很多师生认为此题条件出现“富余”[1]。而经过认真思辨,会发现这两个条件是命题者严谨考虑粒子运行轨迹之后添加的[2],如若没有,题目是很难求解的。但实际上,这两个条件是等效的,也就是说确实“富余”了一个条件。但是,如果没有这两个条件,学生很难从一个条件推导出另一个,这道题目的难度会陡增,选拔效用反而会大打折扣。

由此可见,命题专家在给出“富余”条件时,除了基于试题科学严谨的原则,还会充分考虑到学生实际掌握知识的背景,多给出的“富余”条件有时是让试题更契合学生的实际水平,让考试的区分度更真实。而且在给出“富余”条件的时候必须充分考虑试题自身是否能“自圆其说”,即各个条件是否自洽。

2 电磁感应问题中的“富余”条件

(2017.11月第22题)如图1所示,匝数N=100、截面积s=1.0×10-2 m2、电阻r=0.15 Ω的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀增加的匀强磁场B1,其变化率k=0.80 T/s。线圈通过开关S连接两根相互平行、间距d=0.20 m的竖直导轨,下端连接阻值R=0.50 Ω的电阻。一根阻值也为0.50 Ω、质量m=1.0×10-2 kg的导体棒ab搁置在等高的挡条上。在竖直导轨间的区域仅有垂直纸面的不随时间变化的匀强磁场B2。接通开关S后,棒对挡条的压力恰好为零。假设棒始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。

(1)求磁感应强度B2的大小,并指出磁场方向;

(2)断开开关S后撤去挡条,棒开始下滑,经t=0.25 s后下降了h=0.29 m,求此过程棒上产生的热量。

本题是浙江第五次物理选考倒数第二题,试题把感生电动势和动生电动势熔于一炉,第二问又把导体棒运动问题、热量问题以及动量定理荟萃在一起,是一道考查学生基本功的好题目。

第二问常规处理方案如下:

由此可见,时间t=0.25 s和h=0.29 m可以互相推导,题设多出一个条件。然而,命题者如此设计的意图显而易见,因为绝大多数高中生不会微积分。如果抹掉“富余”条件,那么只能选拔竞赛生了。通过求解微分方程,发现题设数据完美匹配,是精心计算之后布置的参数,没有科学性错误,完美自洽。这也解释了为何此题的数据有些“不舒服”。

对于优秀高中生,教师鼓励他们建立微分方程进行求解,会让他们对非匀变速运动有更深刻的理解。对于普通学生,教师也可以循循善诱,类比匀变速运动。在匀变速运动当中,知道对象受力全部特征就知晓加速度,那么只需要知道一个运动学物理量就可以推导出其他全部运动信息。本题虽非匀变速运动,但物理原理依旧一致。题设却同时给出了导体棒下落的距离和时间,难道不存在“富余”条件现象么?就此可以让学生知道为什么非要多给“富余”条件。因为知识所限,没有这个条件解决不了问题。从学生角度讲,可以让学生有“触壁”感,即我现有的知识是解决不了一些问题的,那么今后遇到类似的情况时,有助于学生及早跳出死胡同,避免误入歧途。

这样的问题,本质上是通过多给条件实现“降阶”处理。对于学生,我们还可以追问,如果不会动量定理,本题你要怎么设计?不会动量定理,就没办法解决导体棒的末速度,所以同时给时间和位移还不行,得给出一些别的条件才可以。这样,学生在面对试题时就不再是客体,而是主体,是一个真正的参与者。对于一道好题目的深入挖掘,是契合科学探究精神的。

3 弹性势能问题中的“富余”条件

(2018.11月第20题)如图2所示,在地面上竖直固定了刻度尺和轻质弹簧,弹簧原长时上端与刻度尺上的A点等高。质量m=0.5 kg的篮球静止在弹簧正上方,其底端距A点高度h1=1.10 m。篮球静止释放,测得第一次撞击弹簧时,弹簧的最大形变量x1=0.15 m,第一次反弹至最高点,篮球底端距A点的高度h2=0.873 m,篮球多次反弹后静止在弹簧的上端,此时弹簧的形变量x2=0.01 m,弹性势能为Ep=0.025 J。若篮球运动时受到的空气阻力大小恒定,忽略篮球与弹簧碰撞时的能量损失和篮球的形变,弹簧形变在弹性限度范围内。求:

(1)弹簧的劲度系数;

(2)篮球在运动过程中受到的空气阻力;

(3)篮球在整个运动过程中通过的路程;

(4)篮球在整个运动过程中速度最大的位置。

(2016.4月第20题)如图3所示,装置由一理想弹簧发射器及两个轨道组成。其中轨道I由光滑轨道AB与粗糙直轨道BC平滑连接,高度差分别是hl=0.20 m、h2=0.10 m,BC水平距离L=1.00 m。轨道Ⅱ由AE、螺旋圆形EFG和GB三段光滑轨道平滑连接而成,且A点与F点等高。当弹簧压缩量为d时,恰能使质量m=0.05 kg的滑块沿轨道I上升到B点;当弹簧压缩量为2d时,恰能使滑塊沿轨道I上升到C点。(已知弹簧弹性势能与压缩量的平方成正比)

(1)当弹簧压缩量为d时,求弹簧的弹性势能及滑块离开弹簧瞬间的速度大小;

(2)求滑块与轨道BC间的动摩擦因数;

(3)当弹簧压缩量为d时,若沿轨道Ⅱ运动,滑块能否上升到B点?请通过计算说明理由。

第一题(图2)是2018年11月第七次选考的第20题,也是浙江实行新高考以来第二次在计算题里考查弹性势能问题。上一次是2016年4月份的第20题(图3)。两题相较,此题考查运动形式更简单,而且对弹性势能要求有所降低,导致此题出现“富余”条件。

学生拿到这道题,都会觉得h2=0.873 m这个条件有些突兀,因为数据太怪了,甚至有学生觉得是不是印刷错误。

命题者之所以要补充条件,是因为高中阶段不要求学生掌握弹性势能的表达式。有意思的是,本题也可以像2016年4月第20题一样,给出提示:弹簧弹性势能和形变量的平方成正比。那么,这道题编拟起来更从容一些,难度也不会提高太多。实际上,有很多学生计算第一问的时候不是使用mg=kx2,而是用 ,同样可以做出正确答案。这也就是说本题甚至连x2都可以不告诉学生,当然这样的话难度就比较大了。

笔者以为,此题出现“富余”条件除了基于考查难度、试题科学性设计考量之外,还有一个本质不同。因为像弹性势能和点电荷电势公式这样的知识,是高考不要求但是学生接受起来也不难的知识,很多教师都会教给学生。对于程度很好的学生,自然能够丰富自己的“武器库”,面对问题有更高阶的认知。但是,对于一般程度的学生,反而会增加解题困扰:原先只走一条路,能多走一条路的时候反而不知道该怎么办了。面对这样的困境,“富余”条件反而增加了试题的难度。

解决的方案还是要让学生清晰物理原理。比如,对于弹性势能问题,通过对本题挖掘,当你掌握 ,自然会发现题目多出两个条件。站在这个高度回去俯视此题,不用弹性势能关系式,很容易会透析命题意图和高考要求下的解题策略。还可以通过对比,明晰有些精妙的设计。比如,2005年全国卷一的倒数第二题。

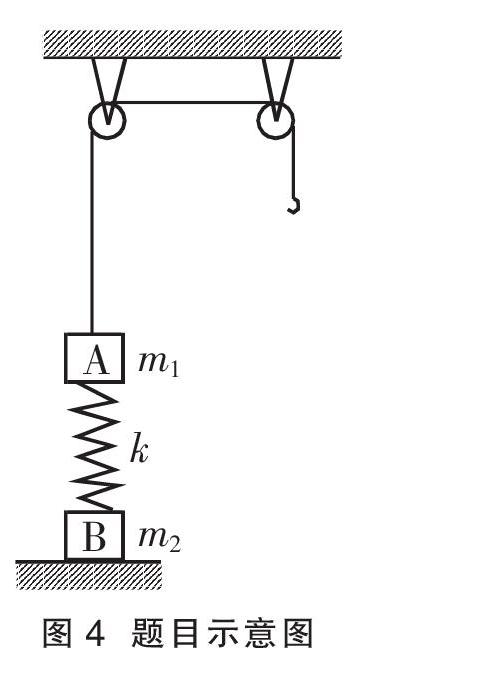

如图4,质量为m1的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,物体A、B都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态,物体A上方的一段绳沿竖直方向。现在挂钩上挂一质量为m3的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使物体B离开地面但不继续上升。若将物体C换成另一个质量为(m1+m2)的物体D,仍从上述初始位置由静止状态释放,则这次物体B刚离地时物体D的速度大小是多少?已知重力加速度为g。

此题考查的是受力分析和能量关系,真正考查学生分析物理问题的能力。教师可以让学生对比这三个关于弹性势能的问题,对于所谓的“富余”条件和对物理本质的把握,都会有显著的提高。

参考文献:

[1]柴宏良.再辨“2007高考全国理综卷中三个错误的辨析”[J].物理教学探讨,2008,25(9):42-43.

[2]何晓萍,陶汉斌.2007高考全国理综卷中三个错误的辨析[J].物理教学探讨,2007,24(10):42-43.

[3]李鑫.浙江选考物理进阶专题[M].吉林:吉林大学出版社,2017:31.

(栏目编辑 陈 洁)

收稿日期:2019-01-09

作者简介:李鑫(1989-),男,中学一级教师,主要从事中学物理教学工作,曾获第22屆全国中学生物理竞赛赛区一等奖。