以实验器具改进为抓手促进实验教学创新

骆慧超

[摘 要]运用势科学理论,在实验器具的改进中加入生活元素和融合其他学科知识,为初中生物学实验教学营造强有力的情感势和信息势,提高实验课堂的“生产力”,促进初中生物学实验教学的创新。

[关键词]势科学理论;实验器具;改进;实验教学;创新

[中图分类号] G633.91 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2019)17-0006-03

生物学是一门实验学科,每个经典的实验都是一次成功的创新。初中生物学从验证性实验到探究性实验,都可以多维度地培养学生观察、实验操作、分析现象、设计方案、综合应用等能力,提升学生的创新能力。初中生物课堂可以说是培养创新人才的摇篮。但要真正发挥生物课堂的“摇篮”作用,就有必要对生物实验学教学进行改进和创新。势科学理论认为,当事物间的差异大、内在联系紧密时,就会产生强大的势,事物内在的创新分岔机制就随即形成。初中生物学实验与生活息息相关,与其他学科知识融合度也较高。对此,教师可以运用势科学理论激发学生对实验创新的热情,以实验器具的改进为抓手,为初中生物学实验教学创新造势。

一、跨越生活与课堂,为实验器具改进营造情感势

初中生物学实验与生活有着“差别大,联系紧”的关系,可谓是从生活中来,到生活中去。引导学生跳出教材,大胆设想,勇于尝试,能激发学生对实验创新的热情,营造强烈的情感势。实践证明,指导学生进行实验三部曲,即“理解实验,完成实验,优化实验”,能明显提高实验教学的有效性。教材的实验方案中,材料、器具、设计和方法等方面不尽完善,实验器具存在的不足有可能会导致实验操作步骤推进慢、数据采集不准确、实验现象不明显等。优化改进实验器具是创新实验的“入门捷径”。

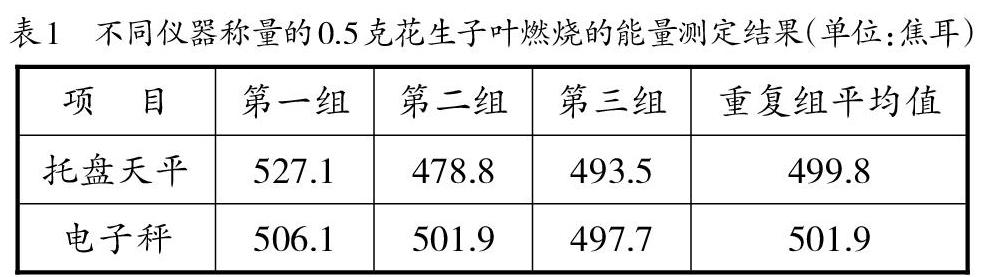

作为领路人,教师可在课堂小结时提出相关实验器具的“不足之处”,邀请学生帮忙改进,以引领他们步入创新之门。比如“测定某种食物中的能量”这一实验,教材的实验要求称量三份(重复组)花生种子用于检测。笔者将教材的“一粒花生种子(约2.2克)”“50毫升蒸馏水”和“锥形瓶”,改为“二分之一花生子叶(0.5克)”“5毫升蒸馏水”和“带橡皮塞的小试管”。实验改进后,可以使花生子叶燃烧的时间缩短约7.5分钟。但由于花生子叶质量太小,实验室用的托盘天平称量时耗时较长,读数时学生往往只能进行估算,实验数据存在较大误差。能否改进器具以得到更可靠的实验结果呢?有制作烘焙食品经验的学生提出了用厨用电子秤替换托盘天平的优化方案。厨用电子秤的读数精确到0.01克,可轻松称量细小的实验材料,而且价格便宜,非常适合在实验室进行分组实验使用。改进前后的实验数据如表1所示。数据显示用电子秤称量0.5克花生得到的实验结果更接近标准值。

二、融合学科知识,为实验器具改进营造信息势

好的教育就是讲“大道理”。势科学理论认为“大道理”就是能把不同学科的知识内容关联在一起,能够从本质上解析自然现象的道理。它包含着信息梯度或信息势。当下流行的STEAM教育就是这样的“大道理”。学生通过动手完成他们自己感兴趣的与生活相关的活动,来学习各种学科以及跨学科的知识。初中生物学是七年级学生第一个接触的自然学科,大部分教学内容是由国外原版教材翻譯过来的内容,有明显的西方探究思维特色,是基础课程中的“STEAM课程”,是基础自然学科的“大道理”。

教师有意融合其他学科的知识来论证生物学观点,提供强大的信息流,营造强烈的信息势,能够帮助学生重建知识网络,激活他们的创新潜能。例如,教师引入“分子与原子”“水的三态”“汽化与液化”“液体的表面张力”“毛细现象”“地表蒸散”等物理、化学、地理学科的知识,来介绍植物的蒸腾作用,能从本质上解析植物蒸腾现象的发生机理。在实验课上增加用毛细玻璃管“吸水”的演示实验,就能宏观直接地把“水分在植物体内运输”的情况呈现于学生眼前。相比传统演示实验,融合学科知识的实验教学效果更为显著。

三、提高课堂“生产力”,以改进器具促实验教学创新

在强烈的情感势和信息势的推动作用下,学生热切关注实验器具的改进,使得生物实验课堂探究气氛热烈,成为创新活动的摇篮,而学生的探究思维也得到了培养,创新能力得到了提升。比如,在“探究非生物因素对某种动物的影响”实验中,增加容积约为20毫升的小塑料杯作为盛装鼠妇(黄粉虫)的容器(如图1),能有效减少对实验对象的刺激,便于观察杯中情况,局限鼠妇(黄粉虫)的活动范围,让实验结果更加客观、准确。

又如,在进行“馒头在口腔中的变化”探究活动中“取2毫升唾液”的这一步骤时,由于唾液质地浓稠,挂壁度高,每滴之间拉丝长,学生使用小号量筒和胶头滴管取唾液,既不准确又不美观,引起其他同学哄堂大笑,妨碍实验的推进。而改用透明的管口直径为1厘米的塑料吸管充当移液器,则能较为准确地移取等量液体,大大节省了移液操作的时间,有效避免上述尴尬情况的发生。实验中,可将吸管平口端插入盛有液体的烧杯中,用食指指腹按紧吸管斜口端进行移液,经过计算和重复测量确定“2毫升”的刻度线并用油性笔标记“*”(注:毫升为容积单位,跟立方厘米对应,1毫升=1立方厘米,因此管口直径为1厘米的塑料吸管,若取π=3.14,则“2毫升”液体的刻度线位于距离平端管口约2.55厘米处),最后在不同颜色的吸管斜口端标记“唾液”和“清水”,以做区分(实验中吸管不能混用)。

《发生在肺内的气体交换》一节通过一组模型的结构图来展现人体呼吸的原理。每逢学习到这个知识点,我们都会组织学生按照教材图示制作学具,通过动手牵拉橡皮膜(模拟膈肌)使气球(模拟肺)吸气,倾听塑料管(模拟气管和咽喉)所发出的气流声音,体会人体吸气和呼气的过程。

1.不足之处

第一,教材图示中用玻璃罩模拟“胸廓”,前后径不能变化。

第二,教材“膈肌舒张,膈顶部下降”的图示里,橡皮膜没有被牵拉的着手点,学生仿照教材彩图制作出来的学具,橡皮膜也是没有抓手的,经常被戳破,影响学具的使用时间。

第三,教材图示中用左右气球模拟左右肺,当拉动橡皮膜时,双气球同时充气,如果密封性够好,效果很明显。但制作一个既密封性好又能放入瓶的“Y”形三通管难度较大,多数作品效果不好的原因就出在这个三通管上。

2.改良方案

第一,用废弃的饮料塑料瓶代替玻璃罩作为制作“胸廓”的材料,在使用学具模拟人体呼气时,可一手挤压塑料瓶瓶身,一手顶住橡皮膜(如图2),大致演示胸廓前后径、上下径缩小的过程,这样,比单纯拉动橡皮膜的效果更加显著。

第二,用一小段封箱胶按照“Ω”的形状对折制作成一个简易拉条,倒贴在模拟膈肌的橡皮膜上(如图3),方便拉动。

第三,若制作学具的目的是要体会膈肌收缩与舒张引起肺内气压变化,可以用一个气球连通塑料管模拟该过程,降低用两个气球模拟左右肺的制作难度,也可以从网上批量购买现成的医用三通塑料管,给学生做制作材料。

1.不足之处

第一,该实验装置是由多个实验器具组装而成的,实验室没有现成的装置合适该实验使用,必须通过教师动手制作。在广口瓶的橡皮塞(比较厚)上钻两个洞较为困难,而且还要往洞内放置直角玻璃管和漏斗,稍微用力不当,很容易折断玻璃管和漏斗。

第二,该实验的课时通常在上学期期末即12月份左右,气温较低,植物种子的呼吸作用较弱,放出二氧化碳的量较少,“二氧化碳使澄清石灰水变浑浊”的实验现象不够明显,置于下层的种子则被水淹没,呼吸作用受到抑制。

第三,教材内容中没有关于呼吸作用产生水的演示实验,教材使用的倒水排气方法只能使用一次,一套演示实验装置不能够满足连堂实验的需要,倒水过程中会破坏挂在容器内壁上的由呼吸作用产生的水蒸气液化成的水珠,而且教师需要在课后把实验装置的水倒掉,才能够让植物种子继续萌发,此过程会让种子的种皮和胚分离,影响美观。

2.改良方案

第一,用塑料瓶萌发种子。将饮料或矿泉水塑料瓶(以600毫升矿泉水塑料瓶为例)做演示实验的主要装置,去掉瓶身包装,以便于观察瓶内情况;将植物种子(绿豆)先撒在垫有湿毛巾的解剖盘中,放置于35℃恒温箱中促进萌发,待种子胚根长至约2毫米后装入塑料瓶中(约[13]瓶),倒入50毫升蒸馏水,拧紧瓶盖,瓶身横放回恒温箱内(此时应使种子在瓶内均匀平铺,水不淹没种子,确保呼吸作用持续进行),对照组进行相同的操作步骤。

第二,用注射器抽取瓶内气体(如图4和图5)。待实验组塑料瓶内气体充沛(实验组塑料瓶捏上去较硬,对照组塑料瓶不硬)即可進行实验,用大号注射器从塑料瓶较薄位置刺入,抽取瓶内气体(抽完后用透明胶贴紧小洞,可以继续培养),保护瓶壁水珠,再将注射器内的气体通入澄清石灰水,验证二氧化碳的存在。

第三,观察瓶内水珠(如图6)。教材选用绿豆种子作为实验材料,很好地排除了植物叶片进行蒸腾作用产生水蒸气的干扰,但是教材没有提及在实验容器瓶壁内的水珠的来源。演示实验前,教师可用实物投影仪放大瓶壁,引导学生观察和思考瓶壁内为什么会出现水珠(是植物种子进行呼吸作用产生水,释放能量引起的)。

用塑料瓶和注射器作为演示植物种子呼吸作用的实验装置,可以在实验室里批量准备,应对连堂需要,免去钻洞、倒水等烦琐步骤,而且这个装置还可以用于观察和验证酵母菌发酵产生二氧化碳的演示实验(注意发酵时间,产生过多的二氧化碳容易导致塑料瓶形变甚至爆开)。

教材里的实验大多数是验证性实验,结果和结论都可在书中找到。做与不做实验的最大区别在于过程中的思考与体验。在势科学理论的引导下,教师引导学生结合实际生活和各学科知识,通过改进实验器具,为实验带来了众多便利,节省了实验时间,增强了实验效果,还提高了实验的开出率与成功率,大大提高了生物实验课堂的“生产力”,极大地促进了生物实验教学的创新。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 李德昌.势科学与现代教育[J].西安交通大学学报(社会科学版),2007(2):84-92+96.

[2] 宋红霞,李德昌,刘仲春.基于势科学理论的集约型教育及创新人才选拔与培养机制[J].教育理论与实践,2016(28):25-28.

[3] 姚家佳.浅谈中学生物实验的几点改进和创新[J].新课程研究(基础教育),2010(1):98-100.

(责任编辑 黄春香)