体外膈肌起搏对ICU获得性衰弱患者膈肌功能障碍有效性的研究分析

ICU获得性衰弱(intensive care unit-acquired weakness,ICU-AW)是重症患者在住院期间不明原因引起以呼吸肌无力、对称性四肢肌无力、脱机困难、反射减少、以及轻瘫或四肢瘫等一系列表现的神经肌肉并发症,其中以膈肌为最主的呼吸肌及上肢肌肉最受影响,面部肌群影响最小[1-3]。在机械通气4~7d的患者发生率可达33%[4],机械通气≥10d的患者发病率高达67%[5]。ICU-AW的膈肌功能障碍可能与重症患者长时间的卧床制动、多器官衰竭、高血糖、神经阻滞剂的应用及长时间的机械通气引起的膈肌去负荷、肌肉受损有关[6]。体外膈肌起搏(external diaphragm pacer, EDP)是一种被动式的呼吸肌锻炼方法,通过外周体表低频脉冲电刺激膈神经,引起膈肌节律性收缩,恢复膈肌功能的一种治疗方法[7]。EDP已被研究证明对慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)后膈肌功能障碍[8],脑卒中后膈肌功能障碍[9],高位脊髓损伤后膈肌功能障碍及顽固性呃逆(tractable hiccup,IH)等疾病的有效性[10-11]。但几乎没有EDP对ICU-AW膈肌功能的研究报道,本研究将探讨EDP对于ICU-AW患者膈肌功能障碍的临床疗效,以期为ICU获得性衰弱临床治疗提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 一般资料 61例研究对象均来自2017年9月~2018年8月四川大学华西医院重症医学科,均诊断确定为ICU-AW,所有患者均有创气管切开+呼吸机辅助通气,预期住院时间>2周,诊断标准:采用医学研究理事会(Medical Research Council score,MRC-score)量表作为评分工具,评价6对肌群(双上肢肩外展、屈肘、伸腕、屈髋、伸膝、踝背伸)的肌力,将分数相加,最高分为60分,最低分为0分,MRC<48分则诊断为ICU-AW[12]。纳入标准:存在原发危重病,符合ICU-AW的临床诊断标准;年龄大于18岁小于80岁;呼吸中枢驱动正常;胸锁乳突肌区域皮肤完整暴露;患者意识清醒(RASS>-1,无谵妄);患者或家属愿意签署知情同意书并参与该研究者。排除标准:存在膈神经刺激的禁忌症(气胸、活动性肺结核、胸膜增厚粘连、血流动力学不稳定、严重的肺部感染、体内有金属植入物);膈肌结构受损,膈肌麻痹或已知的其他膈肌解剖学异常;缺少可以看到膈肌厚度的视窗;怀孕和年龄<18岁者;缺乏知情同意或患者不合作、配合者;生命体征不平稳。共收集患者76例,符合入选条件64例,分为对照组22例,观察组A 21例,观察组B 21例,其中对照组在治疗过程中有2名患者拒绝治疗而退出,观察组B有1名患者因病情加重而中止试验,最后完成研究61例。本研究已通过本院伦理委员会的批准,所有纳入本研究的受试者或家属都已签订知情同意书。将患者随机分为3组,即对照组20例,观察组A 21例,观察组B 20例,3组性别、年龄、病程、BMI指数、急性生理及慢性健康评分(Acute Physiology and Chroric Health Evaluation,APACHE Ⅱ)、膈肌活动度、最大吸气压(maximal inspiratory pressure,MIP)、膈肌厚度比较差异均无统计学意义,具有可比性,见表1。

1.2 方法 对照组仅给予不包括康复治疗的常规临床干预和护理流程,包括气道管理、抗生素应用、营养支持和镇静等。观察组A在对照组的基础上由心肺物理治疗师进行常规康复评估及治疗,包括合作能力的评估(S5Q问卷:5 standardized questions)、咳嗽效力、关节活动度、肌力、平衡能力的评估,评估后心肺物理治疗师根据患者病情和评估结果制定康复治疗计划,包括气道廓清技术使用、肺容量扩张疗法使用、呼吸肌训练、四肢肌力训练。患者生命体征平稳下,按照床上被动活动→床上辅助活动→床上抗阻活动→床边主动活动→床上过渡到椅子上活动→站立训练肢体活动训练进行,只有在完成上一阶段的训练后才能进入到下一阶段,6次/周,治疗2周,如果训练过程中,患者出现生命体征的变化,立即停止康复训练。观察组B在观察组A的基础上接受体外膈肌起搏技术(广州雪利昂生物科技有限公司,HLO-GJ13A),治疗在康复治疗后进行,患者仰卧位,床头抬高至60°,上位电极置于胸锁乳突肌下1/3内侧,下位电极置于双侧锁骨中线与第二肋间交叉点,脉冲频率为40Hz,刺激强度为患者能够耐受下最大强度,刺激次数为9次/min,脉冲宽度200us,脉冲幅度≤30V,以病人感觉舒适为准。每次20min,每天2次,每周6 d,疗程为2周。

表1 3组患者治疗前一般资料比较

1.3 评定标准 ①膈肌活动度和膈肌厚度测评:采用飞利浦 pure wave M型B超机。患者取仰卧位(床头抬高约30°),将探头置于右侧锁骨中线或腋前线与肋弓下缘交界处,以肝脏或脾脏作为膈肌透声窗,探头指向头侧及背侧,使声束到达并垂直于膈肌中后三分之一部位,膈肌显示为一条厚的线样高回声带。在理想的二维图像基础上应用M超显示膈肌运动,M超取样线指向膈肌顶部并与长轴夹角小于 30°,嘱患者呼气至残气容积位,用力吸气至肺总容量,测量膈肌上下活动范围,取样线尽量与膈肌垂直,待膈肌运动平稳,获取最大的膈肌活动度,并在屏气情况下获取膈肌厚度。②最大吸气压:在功能残气量(Functional residual capacity , FRC)状态下做最大努力吸气。在呼气末夹闭鼻腔,关闭管路,让患者进行深吸气持续1s以上,测定最大吸气压,重复3次,取最大值为MIP,MIP与患者焦虑程度、呼吸肌协调程度、年龄、镇静镇痛药物使用有关,故只能作为一种辅助手段。③Barthel指数及ICU住院时间:Barthel指数包括10个项目,评定方法简单,信度、效度高,本研究采用Barthel指数和ICU住院时间评价患者生活能力,预测患者整体的预后和治疗疗效。

2 结果

2.1 3组患者膈肌活动度、MIP、膈肌厚度比较 治疗后,3组患者膈肌活动度、MIP均较治疗前明显提高(P<0.05)。膈肌活动度组间两两比较,结果示观察组B>观察组A>对照组,对照组和观察组A比较没有统计学差异,观察组B分别与对照组及观察组A比较差异有统计学意义(P<0.01)。治疗后MIP评分比较,观察组B>观察组A>对照组(P<0.01)。见表2。

与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.01;与观察组A比较,cP<0.01

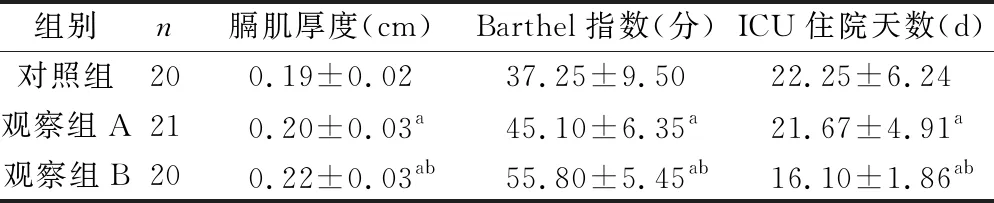

2.3 3组患者治疗后膈肌厚度、Barthel指数、ICU住院天数比较 3组治疗后膈肌厚度及Barthel指数有统计学差异,观察组B>观察组A>对照组(P<0.01)。3组患者治疗后住院天数两两比较具有统计学差异(P<0.01),观察组B<观察组A<对照组(P<0.01)。见表3。

与对照组比较,aP<0.01;与观察组A比较,bP<0.01

3 讨论

膈肌属于横纹肌,是人体最重要的呼吸肌,占据静息呼吸状态70%~80%的呼吸动度[13],膈肌纤维按照磷酸化酶、肌肉氧化酶含量及ATP酶反应,分为快缩强氧化酵解型、快缩强酵解型和慢缩强氧化型,其中快缩强酵解型肌纤维(Ⅱ型纤维,白肌纤维,快肌)约占50%[14],发生废用性衰弱的速度是其他骨骼肌的8倍。ICU-AW患者的膈肌功能障碍,是以选择性膈肌Ⅱ型肌纤维萎缩为主要特征[8],其机制可能为ICU长期的制动、炎症、内分泌应激反应、微循环障碍、去神经支配、营养不足等因素有关,这些因素综合引起肌球蛋白合成减少和分解增加,造成的肌膜兴奋性降低,形成以膈肌和四肢肌为表现的肌肉萎缩[3-5]。

膈肌起搏(diaphragm pacing,DP)是通过电脉冲刺激膈神经,引起膈肌有节律的收缩,来模拟人体生理模式的呼吸运动[15]。起源于200多年前通过电刺激膈神经改善通气功能来抢救窒息患者[16]。临床上最早被Sarnoff在1950年用于治疗小儿麻痹症合并膈肌麻痹的患者[17]。DP分为体外式膈肌起搏和植入式膈肌起搏(implanted diaphragm pacer, IDP)。EDP由起搏器(脉冲电流发送装置)、导线和体表电极组成,它是将起搏电极粘贴于颈部皮肤距膈神经最表浅部位的皮肤,根据一定射电参数发出脉冲电流经过导线输送到体表电极进行刺激起搏,以提高膈肌兴奋性,增加膈肌收缩,从而使胸腔容积增加,改善肺泡通气量[18-19];IDP是将金属电极接收器植入体内与膈神经直接接触,由体外发射器发送射电信号到体内接收器,再将射电信号转换成脉冲电流对膈神经进行直接刺激,以改善膈肌功能[18]。它具有刺激效果好,能够减少机械通气时间等特点。因EDP具有结构简单、操作方便、无创伤、费用低、适用范围广泛等特点,在国内应用较为广泛。

本研究结果显示,经治疗后3组患者膈肌活动度和MIP结果说明早期心肺康复和EDP能够提高ICU-AW患者膈肌肌力和耐力,改善患者通气功能,这与勾海超等[20]的研究结果一致,并且早期心肺康复联合EDP较之单一早期心肺康复治疗更有效果。本研究还发现,经治疗后3组患者的Barthel指数和ICU住院时间同样存在有统计学差异,提示EDP能够有效改善ICU-AW患者的日常生活活动能力和生活质量,降低ICU住院时间,并且早期心肺康复联合EDP比单一早期心肺康复更有意义。这可能与EDP刺激后患者膈肌肌力和耐力增加,膈肌活动度提高,通气功能改善,全身氧供增加,有氧代谢增加,四肢骨骼肌耐力提高有关系。

综上所述,体外膈肌起搏能够有效增加ICU-AW患者的膈肌肌力和耐力,改善患者通气功能,提高日常生活活动能力和生活质量,缩短ICU住院时间,具有较高的临床使用价值。但目前对于体外膈肌起搏的治疗强度、治疗持续时间,以及停止治疗后相关疗效能够维持多久无统一的定论,且本研究纳入样本量少,评价标准是通过影像学进行结构形态评价,而未通过“跨膈压”进行有效力学评价,后期需要更多大样本的研究来进一步探讨体外膈肌起搏在ICU中的使用价值。