李渔古琴与丝路文化

——以陕西历史博物馆藏“芥子园主人题”款古琴为中心

王 莉

(陕西历史博物馆,陕西 西安710061)

李渔为明末清初著名艺术家,在小说、诗词、戏曲、园艺、印刻诸方面皆有颇深造诣,影响巨大。陕西历史博物馆珍藏的“芥子园主人题”款古琴,应为李渔“芥子园”遗物,对于研究李渔及古琴在丝绸之路地区的传播,具有重要意义,惜一直未能公刊,也缺乏应有的研究。笔者此前虽有所关注,专文予以介绍,但限于当时的条件,未能将被覆盖的重要铭文系统识读出来,加上水平所限,研究颇为肤浅①。有鉴于此,特撰此文作进一步申述,冀以抛砖引玉。

一、“芥子园主人题”款古琴铭文考释

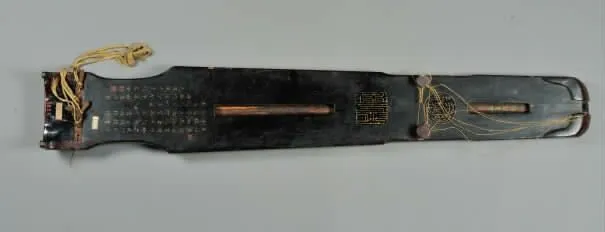

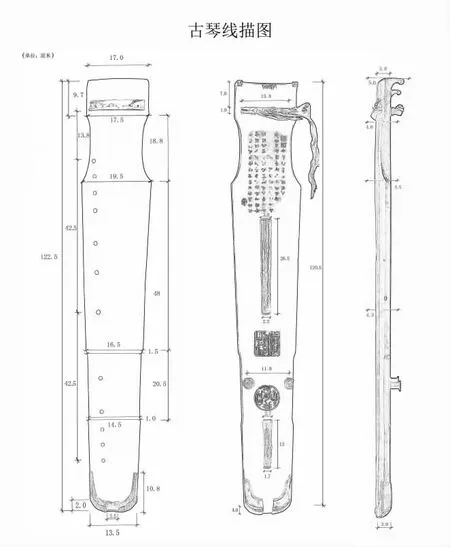

“芥子园主人题”款古琴,现藏陕西历史博物馆,仲尼式,其形扁薄修长。面背黑色,额与两侧栗色(图1、2、3)。琴背信息,除金书、方圆篆印,还有多处分布之字迹印痕。字迹可辨,为后髹漆层覆盖之铭文。琴背铭文,以后髹黑漆层为界,分后髹层铭文与覆盖铭文等两大类。

图1“芥子园主人题”款古琴面

图2“芥子园主人题”款古琴背①以上照片由陕西历史博物馆王建荣拍摄,此致谢意。

图3 “芥子园主人题”款古琴正背侧线描图②中国艺术研究院董建国先生绘制。

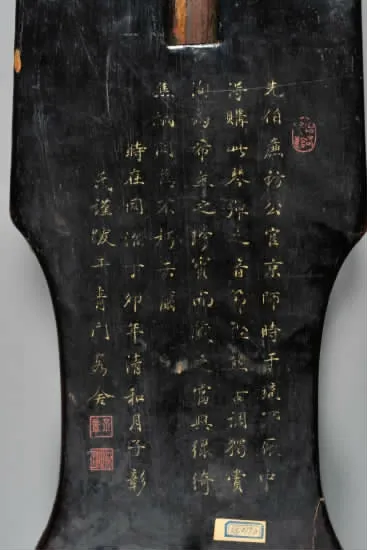

首先看后髹层铭文。琴背项部金书,“倒题”行楷,曰:

先伯廉访公官京师时,于琉璃厂中得购此琴。弹之,音节铿熊,古调独赏。洵为稀世之珍宝而藏之。当与绿绮、焦桐同,为不朽云尔。

时在同治丁卯年清和月,子彰氏谨跋于青门客舍。(图4)

图4 “芥子园主人题”款古琴颈部后髹层铭文

所谓“倒题”,是针对琴体而言的。琴体依次为头、颈、肩、腹、腰、尾等。琴背铭文由头至尾书写。此琴违于常规,铭文自尾向头书写,逆向排列。这种独特的古琴铭文书写方式,清中晚期古琴仍有所见,如湖南省博物馆藏乾隆“海月清晖”琴③陈建明主编《湖南省博物馆藏品研究大系·馆藏古琴整理与研究》,北京:中华书局,2014 年,第70-71 页。,琴名、题诗、后记等均为“倒题”。

金书右上角有椭圆形红色篆印“冶春吟馆”。左下角两红色方形篆印“子章”、“汝明”,上下排列。文字虽简,但时间、人物、地点皆有明确记载,即为同治六年(1867)四月,冶春吟馆子彰(汝明)追记于青门客舍。

凤沼纳音,金书篆体“天启年制”。下附长方形红色篆印“杨文骢”。款与印较新,无风化痕。其位置暴露,易于后加。以“杨文骢”佐证“天启年制”,也与已被覆盖之铭文内容相悖。此乃后人伪托,不予赘述。

再看被覆盖的铭文。既往资料汇录,一般都是将琴背特别显要的铭文罗列出来,而对被覆盖的铭文则往往予以忽略,或一笔带过④如郑珉中主编《故宫古琴图典》,北京:紫禁城出版社,2010 年;吴钊主编《中国古琴珍萃》,北京:紫禁城出版社,1998 年;陈建明主编《馆藏古琴整理与研究》,《湖南省博物馆藏品研究大系》,北京:中华书局,2014 年。,有意无意间丢失了很多重要信息。

古琴款识,或刻或书,经后髹漆层覆盖,历时日之变化,表现各异。大致有三种状态:有些湮没,无法探知;有些隐蔽,留有印迹;有些明显,概貌犹存。印迹者,如局部髹漆色差、断纹异样,以及字迹印痕等。其状,在普通观察与正常拍摄下,难以发现。需要筛检,重点突破,方有点滴收获。关注琴背髹漆层的区域性变化,如颈部、龙池两侧、凤沼两侧,以及腹部等分布琴名、题诗、印鉴、后记之处。字迹辨识,更需审慎。对本文所涉仲尼琴之考察,即为一例。利用明暗对比等光影效果,缓慢移动琴体,调整角度,仔细观察,反复核实,逐字确认。琴背不平整、漆膜杂质、漆面反光等,有些字迹清晰,有些则甚为模糊。适宜光线下,试拍此琴,可显个别字词。笔者此前曾发现“同金石”“是琴藏”“芸台”等覆盖铭文,然未及详考①王莉:《陕西历史博物馆藏古琴探究》,《文物天地》2013 年第10 期,第46-50 页。。2015 年9 月,笔者有幸与董建国先生所率团队合作,在金蔚、陶运成、宋寅等诸位先生的帮助下,始得将凤沼与龙池两侧覆盖铭文确认下来,涉及题诗、落款等。之后,笔者多次观察,又清晰了部分内容,同时发现项部金书之下,亦有字迹印痕。

凤沼两侧“倒题”行书,左题:“瑶琴诚曰睹,风化金石间。”右题:“一醉复再饮,熏风绕朱弦。”行书落款:“梅花垅道人题。”款下可见不规则篆印,未识。应为落款者“梅花垅道人”之印。

龙池左侧“倒题”隶书:“象以乾坤,声同金石。如遇知音,如入修竹。”字体宽扁,笔划刚劲。为鉴赏李渔之书法,增添了新资料。行书落款:“芥子园主人题”。笔者多次观察,“芥子园主人题”款下,可见“湖上笠翁”字样。

龙池右侧“倒题”楷书:“是琴藏自芸台相国家,为李笠翁先生故物也。屡移星霜,诸多残缺。余从 得之。爰命良工重加修缮,焕然一新,用循序……”落款、附印等未识。

后记之文有两点颇堪关注,即“芸台相国”与“李笠翁先生”。云台(或作芸台)乃阮元(1764—1849)之号,江苏扬州人。阮元历乾隆、嘉庆、道光三朝,官至总督、体仁阁大学士。此琴曾藏阮元府。“芸台相国”是对阮元的尊称。“李笠翁先生”点明了琴的主人,也是对“芥子园主人题”款的解释。

项部金书之下,亦有字迹印痕,分布面积大。受金书与后髹黑漆层的双重干扰,辨认困难,仅有部分字词清晰,乃音韵与承传之类内容。

此外,还应注意其中的方圆篆印。篆印很醒目,边框与字体皆以金色点状物勾勒。“包天地之和”,圆形,阴文,倒置,位于凤沼与雁足间。“声出金石”,方形,阳文,倒置,位于雁足与龙池间。“包天地之和”与“声出金石”,皆为原刻,均倒置,经黑漆覆盖,其立体感减弱,然概貌犹存。金色添加物浮于黑漆层之上,起画龙点睛之效。此琴铭文倒题,自尾至头逆向排列,与方圆篆印一致,或受篆印布局制约而为。

二、“芥子园主人题”款考实

后记所见“李笠翁先生”铭文与原题落款“芥子园主人”对应,乃同一人也,即明末清初著名艺术家李渔。其中,“笠翁”二字即位处“芥子园主人题”款之下,进一步证明了李渔与“芥子园主人”之等同关系。“芥子园主人”应为李渔之署名或别号。李渔才艺卓越,小说、诗词、戏曲、园艺、印刻等皆精。作品甚丰,署名多变。“使用的别号,有伊园主人、湖上笠翁、随庵主人、笠道人、觉道人、觉世稗官,或曰新亭客樵、回道人、情隐道人、情痴反正道人亦其笔名”②单锦珩:《李渔年谱》,《李渔全集》卷19,杭州:浙江古籍出版社,1990 年,第3 页。。顺治十七年(1660),时李渔50 岁,《尺牍初征》告成,附李渔《征尺牍启》,署“西湖流寓客”。康熙八年(1669),李渔将其南京宅邸取名“芥子”。龚鼎孳为之写“芥子园”碑文额,款曰“己酉初夏为笠翁道兄书”③单锦珩:《李渔年谱》,《李渔全集》卷19,杭州:浙江古籍出版社,1990 年,第69 页。。李渔《芥子园杂联》序:“此予金陵别业也,地址一丘,故名芥子,状其微也;往来诸公见其稍具丘壑,谓取‘芥子纳须弥’之义。”以“芥子园主人”自称,非李渔莫属。此“芥子园主人题”款琴,当李渔之琴,正所谓“李笠翁先生故物也。”

居住金陵芥子园时期的李渔,创作侧重于戏曲、曲论和杂著方面,如《巧团圆》《一家言》《闲情偶寄》等。康熙十二年(1673)李渔“舟中题王安节画册”,为后期《芥子园画传》的出版奠定了基础。康熙十八年,李渔《芥子园画传序》曰:“余生平爱山水,但能观人画,而不能自为画。今一病经年,不能出游,犹幸湖山在我几席,寝食披对,颇得卧游之乐。”芥子园和他的主人一样,声名已经传得很远了,用芥子园来命名画册,无疑有助销作用①徐保卫:《李渔传》,天津:百花文艺出版社,2011 年,第323 页。。《芥子园画传》影响深远,今人即使不知李渔其人,但无有不知“芥子园”者,“芥子园”成了李渔的代名词。此“芥子园主人题”款古琴,应是李渔居住“芥子园”之时,乃其艺术方面贡献之重要物证。

李渔既是一位作家也是一位琴家。当代李渔研究,成果颇多,一般论其著作与生平,但很少提及古琴。是以,陕西历史博物馆藏“芥子园主人题”款古琴,显得弥足珍贵。康熙八年,方文饮酒于芥子园,云:“因问园亭谁氏好?城南李生富词藻。其家小院有幽趣,累石为山种香草。两三秦女善吴音,又善吹箫与弄琴。曼声细曲肠堪断,急管繁弦亦赏心。”②单锦珩:《李渔年谱》,《李渔全集》卷19,杭州:浙江古籍出版社,1990 年,第67 页。从“携琴野外投知己”③单锦珩:《李渔年谱》,《李渔全集》卷19,杭州:浙江古籍出版社,1990 年,第9 页。到芥子园里“弄琴”,李渔与古琴结下了不解之缘。芥子园与家班女戏不能没有古琴。《闲情偶寄》曰:“丝竹之音,推琴为首。古乐相传至今。其已变而未变者,独此一种,余皆末世之音也。妇人学此,可以变化性情,欲置温柔乡,不可无此陶冶之具。”④李渔著,江巨荣、卢寿荣校注《闲情偶寄》,上海:上海古籍出版社,2000 年,第171 页。李渔交游之文人学者,不乏琴人,如王左军、毛先舒等。王左军,1626年生,浙江秀水人,居江宁莫愁湖畔,自呼曰牢,曰琴狂,与李渔过从益密,文字往来亦多⑤单锦珩:《李渔交游考》,《李渔全集》卷19,杭州:浙江古籍出版社,1990 年,第158 页。。其长子王安节,李渔呼之为“小友”,并为其画册题诗,《芥子园画传》更为两家合作之结晶。毛先舒(1620—1688)于音韵之学造诣极深,著有《韵学通指》《南曲正韵》等,他与李渔彼此以“同学”“好友”相称。李渔尤其叹服毛先舒的韵学见解⑥《李渔全集》卷20,杭州:浙江古籍出版社,1990 年,第374 页。。“梅花垅道人题”诗于“芥子园主人”之前,应是李渔敬仰之人。由是以观,在李渔的周围,有一个琴友圈。“芥子园主人题”诗曰:“象以乾坤,声同金石。如遇知音,如入修竹。”表述了琴之形与韵,以及与人的互动等,酣畅淋漓,意气风发,是李渔“芥子园”时期的佳作。

李渔平生不守常规,违反世俗,不断追求新异,变换着生活和创作的花样⑦杜书瀛:《戏看人生——李渔传》,北京:作家出版社,2014 年,第385 页。。此琴款识特殊,有别于常,篆印倒置,铭文倒题,不合古琴之传统要求,却与李渔个性相符。此琴,或定制或亲斫。李渔或逆向思维,或多向思维,故而将“倒置”等写作手法广泛应用于小说和戏剧之中,以求独特与新奇,如结构倒置、情景倒置、故事倒置、观念倒置等等,由是而被称作“倒置能手”⑧[美]韩南著,杨光辉译《创造李渔》,上海教育出版社,2010 年,第81 页。。以其笔名“情痴反正道人”也可窥其一斑。文人士子以古琴为伴,古琴贯穿其生活的全部,李渔也不例外。古琴等在读书、交游生活中起着重要的媒介作用。

李渔成为芥子园的主人,历时不久。康熙七年(1668),李渔58 岁,此时已居芥子园,翌年初夏,芥子园落成⑨单锦珩:《李渔年谱》,《李渔全集》卷19,杭州:浙江古籍出版社,1990 年,第67 页。。康熙十五年,时李渔66 岁,“将芥子园住宅和芥子园书坊出售”⑩单锦珩:《李渔生平考略》,《李渔全集》卷20,杭州:浙江古籍出版社,1990 年,第400 页。。随后移家杭州。康熙十九年(1680)正月,李渔病逝。李渔居住芥子园,作为芥子园的主人,应是1669 至1677 年之间。“芥子园主人题”款,应在此期,为“芥子园主人题”款古琴斫制之下限。李渔搬迁至杭州后,家道败落,甚至“无葬身之资”。其物变卖失散,“芥子园主人题”款古琴,当为其中之物。

三、李渔·古琴·丝路文化

古琴,又称“琴”或“七弦琴”,发端于三皇五帝,发展于战国秦汉,定型于魏晋南北朝时,已与现存唐宋琴相差无几,是中国历史最久,艺术水准最高,最具民族精神、审美情趣和传统艺术特征的乐器。也是一种极具欣赏价值的工艺品。在长达数千年的古代社会里,它不仅是文化人必修的一种乐器,还是其人格、情操与修养的象征①吴钊:《中国古琴》,《琴学论衡——二〇一五古琴国际学术研讨会论文集》,重庆:重庆出版社,2016 年,第14 页。。古琴作为中国本土最古老的乐器,通过丝路或西传或东渡,远播他乡。

古琴最早东渡至朝鲜、日本。大约在7 世纪传入朝鲜。至8 世纪时,日本不再通过朝鲜半岛引入中国文化,而是通过海上直接与中国通航②吕净植:《中国古琴域外传播研究》,《吉林艺术学院学报·学术经纬》2009 年第1 期,第11-13 页。。古琴在日本的传播有两个阶段,一是隋唐时期,另一是明末清初时期。隋唐时期,19 批日本遣唐使,分期将各种琴谱、琴书、琴器等源源不断地带回日本。古琴在日本的第二次兴盛,恰好是李渔所处的时代,即明末清初。清初僧人蒋兴俦(1639—1695),字心越,别号东皋,因避乱东渡日本,将琴器、琴谱及手稿带入日本。自东皋后,三百多年来,代有传人。“江户时代的有名琴士就有六百多人,足见当时日本琴道盛况空前”③吕净植:《中国古琴域外传播研究》,《吉林艺术学院学报·学术经纬》2009 年第1 期,第12 页。。

图5 河西走廊出土十六国“宴饮乐舞图”木板画④ 图片选自梁雄德:《中古河西的生活写真——新见河西走廊出土汉、晋、十六国木板绘画介绍》,俄军主编《丝绸之路文物考古研究》,兰州:甘肃教育出版社,2015 年,第266 页。

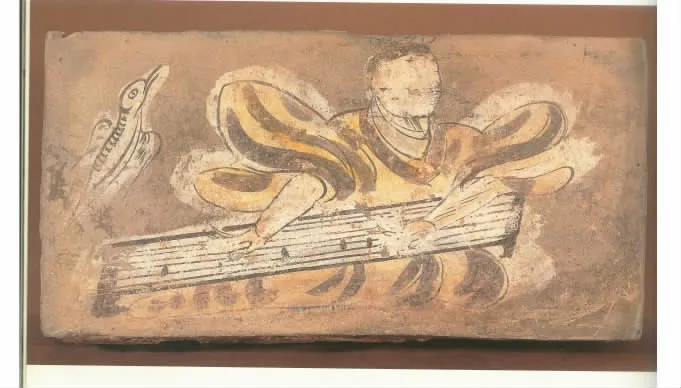

古琴西传,史书未见记载,但在考古资料中时有所见。河西酒泉以北至额济纳旗一带,出土有汉晋十六国木板绘画良多。其中,一幅十六国“宴饮乐舞图”(图5)描绘了古琴与横笛合奏的场景:一人端坐,横琴于膝,右手弹拨,左手抑按;一人侧坐,口吹横笛,目视古琴。琴在左,笛在右,同为甩袖踏步前行的舞者奏乐,反映了不同民族之间的文化交融。敦煌壁画中,有一些琴的图像。据统计,莫高窟有26 幅,始见于北周时期。其数量不多,显然是俗乐乐队嫌其音量窄小,在众乐器中,不易发挥音响效果所致⑤郑汝中:《敦煌壁画乐器分类考略》,《敦煌研究》1988 年第4 期,第15 页(收入氏著:《敦煌壁画乐舞研究》,兰州:甘肃教育出版社,2002 年,第104 页);郑汝中主编《敦煌石窟全集》第16 卷《音乐画卷》,香港:商务印书馆,2002 年,第253 页。。敦煌壁画中,古琴的特点比较明显,即黑色,七弦,较窄小,无码有徽。如莫高窟盛唐148 窟、晚唐第85 窟《报恩经变》中的树下弹琴图,就生动再现了古琴演奏的场面。第85 窟南东侧《报恩经变》下部所绘善友太子在树下弹琴、利师跋陀公主为琴曲所感动而心生爱慕的情景,生动有趣(图6)。与十六国“宴饮乐舞图”抚琴相似,善友太子踞坐,古琴则斜放于腿上,这是唐及以前的弹琴方式,宋代以后,古琴被置于桌几之上。敦煌壁画中古琴形态多为写意表达,有时也会出现一些错误。与晚唐第85 窟树下弹琴图不同,敦煌莫高窟中唐第154 窟北壁《报恩经变·恶友品》所绘之树下弹琴图,则不无民间特点。一人弹琴,一人对面踞坐聆听(图7)⑥郑汝中主编《敦煌石窟全集》第16 卷《音乐画卷》,香港:商务印书馆,2002 年,第190 页;姜伯勤:《论敦煌艺术中的古琴图像》,《艺术史研究》第9 辑,广州:中山大学出版社,2007 年,第291-292 页。。抚琴者右手位于琴腹,左手按至琴头。其画面,古琴倒置,人物错位。弹奏古琴,应该是右手靠近岳山部位,左手位于琴腹或琴尾处。因十三星徽并排位于一弦之外,抚琴者于七弦一侧按照琴徽,以位取音。

图6 莫高窟晚唐第85 窟树下弹琴图,榜题表明善友太子所弹的乐器是古琴

图7 莫高窟中唐第154 窟树下弹琴图①图片选自胡同庆编著《敦煌石窟艺术·莫高窟第一五四窟》,南京:江苏美术出版社,1994 年,第114 页,图版89。

无独有偶,上文所谓古琴倒置的情况,在河西地区的出土物中似乎是非常多见的。1988 年,在甘肃省酒泉市肃州区果园西沟发掘的“西沟一号墓”,为盛唐砖砌双室墓葬。墓室中镶嵌模印砖134块。其中模印乐伎砖52 块,1 块弦乐伎砖。此盛唐弦乐砖,模印左右对坐的两位女伎,皆圆脸高髻着披肩窄袖长裙。左侧一女跪地弯腰拨弄竖箜篌。右侧一女席地盘坐,古琴则斜置于腿上,双手弹奏,神情专注。古琴修长,头尾分明②《果园—新城墓群》(丝绸之路甘肃段申报世界文化遗产系列文本),甘肃省文物局编印,2009 年,第30 页;俄军、郑炳林、高国祥主编《甘肃出土魏晋唐墓壁画》(下),兰州:兰州大学出版社,2009 年,第865 页。二者皆称其为“古筝”。出土时间为1988 年,后者误作1992 年,此年挖掘的实为西沟二、三号唐墓。。然而,抚琴图中的古琴与人物搭配错位,左手靠近琴头,右手接近琴尾,与实际弹琴方式相反(图8)。

图8 酒泉果园西沟一号盛唐墓出土模印弹奏砖③图片选自《果园—新城墓群》(丝绸之路甘肃段申报世界文化遗产系列文本),甘肃省文物局编印,2009 年,图7.a-2-21。

此外,在敦煌佛爷庙湾第133、37、39 号西晋墓中各发现有一组伯牙抚琴和子期听琴图。伯牙头戴巾帻,身穿交领袍服,跪坐,膝上置琴,双手抚拨,袍袖拂起。尤其是第37 墓所见,琴弦有7 根,非常明确,图像非常生动(图9)④石明秀:《高山流水知音少 雅琴绝韵和者寡——敦煌所出两块“知音”画砖略谈》,敦煌市博物馆编《敦煌市博物馆学术论文集》,沈阳:万卷出版公司,2018 年,第103-104 页。。值得注意的是,三者古琴与人物搭配都是错位的,皆与实际弹奏方式相反。同样的反方向弹奏方式还见于嘉峪关新城三号西晋墓中⑤甘肃省文物队、甘肃省博物馆、嘉峪关市文物管理所:《嘉峪关壁画墓发掘报告》,北京:文物出版社,1985 年,第67 页及图版六二,图1。。

图9 敦煌佛爷庙湾第37 号西晋伯牙抚琴图⑥图片选自甘肃省文物考古研究所:《敦煌佛爷庙湾——西晋画像砖墓》,北京:文物出版社,1998 年,图版五四。

这种古琴与人物错搭的弹奏方式,在魏晋至唐代的河西走廊如此多见,颇令人费解。究其原因,有可能是粉本有误(图6 所示莫高窟晚唐第85 窟树下弹琴图却无误)而致,此后相沿成习而不改,也有可能斯时古琴在河西地区并不十分流行,故而出现琴筝不分的状况。伯牙弹琴图中,不管是何种造型,绘画者意欲表现的应该是古琴,伯牙抚琴已经变成了一个程式化的概念。从众多的出土物看,这一点似乎已经不容质疑了。

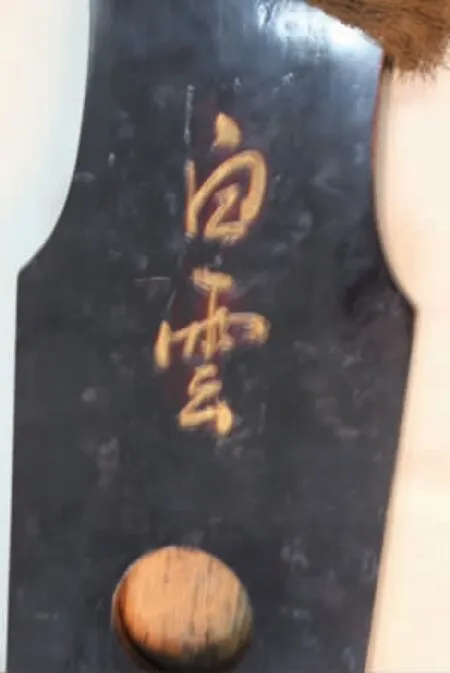

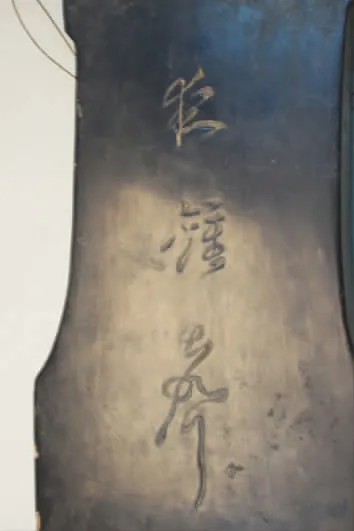

唐代以后,河西出土物中古琴稀见,明清以后开始多见。武威市博物馆藏“白云”七弦琴,长115.5 厘米,宽20 厘米,厚8.5 厘米。黑漆光润,金徽,有七根琴弦,蛇腹断。龙池、凤沼均为圆形。龙池内刻有“咸亨三年朱静建”和“张阳稽”10 字。琴底有“白云”二字,印刻,描金(图10、11)。此外,同馆还藏有“夜钟声”七弦琴(图12),行书琴名,有一方印。金书、刻书描金、刻印描金等在古琴铭文中多见,陕西历史博物馆藏李渔古琴也采用了这种方式。

图10 武威市博物馆藏清代“白云”七弦琴①照片由武威市博物馆李晓明先生提供,志此鸣谢。

图11 “白云”七弦琴底部铭文

图12 武威市博物馆藏清“夜钟声”七弦琴底部铭文②照片由武威市博物馆李晓明先生提供,志此鸣谢。

尤有进者,中国古琴早已引起了欧洲西方传教士与汉学家的重视。1780 年,法国传教士钱德明于法国巴黎用法文出版《中国古今音乐篇》,主要介绍了古琴(Kin)的发展历史,言称兴起于伏羲时代,指“中国的琴瑟可以征服野兽和改变人们的习俗”③Joseph-Marie Amiot, Memoire sur la Musique des Chinois tant anciens que modernes, Paris, 1780, p.53.,同时还附有手绘琴的图形④Joseph-Marie Amiot, Memoire sur la Musique des Chinois tant anciens que modernes, Paris, 1780, fig.21.。

李渔之琴,包括其曾用过之琴以及收藏之琴等,皆已散失。此“芥子园主人”琴之发现,为研究李渔及其作品,提供了实物资料。李渔一生笔耕不辍,以江南城市文化为依托,创造了明末清初文学与艺术上的高峰,为世人留下了丰富而宝贵的财富。其小说、戏曲、杂著等的审美价值与学术价值,被越来越多的国人所认知。一系列创举,如建造芥子园,创办芥子园书坊,组建家班女戏等,使李渔名声远扬。

李渔及其作品,早就走出国门,发生着世界性的影响。日本学者对李渔戏曲之研究,最早可以追溯至明治时代。清代来华传教士与外交官,将李渔著作带至国外,如英国、法国、美国等。1851 年,伦敦大英博物馆收藏中国雕印的中文本《十二楼》。1927 年,郑振铎先生于法国巴黎图书馆发现顺治与康熙刻版《醒世恒言十二楼》。李渔小说、戏曲等被译成英文、法文、拉丁文、德文等,在西方广泛传播。除文学作品外,李渔的其他著作在国外也受到高度重视。其重要的文学理论、美学、营造学、饮食学综合的专著《闲情偶寄》,在国外有多种分章译本⑤羽离子:《李渔作品在海外的传播及海外的有关研究》,《四川大学学报》,2001 年第3 期,第69-78 页。。李渔及其作品研究,在国际学术界也占有相当的地位。