论核心素养下体育锻炼意识 与习惯和健康行为的关系

尹志华

摘 要:作为健康行为核心素养的表现之一,《课程标准(2017年版)》)中所提出的“体育锻炼意识与习惯”涵盖了锻炼意识、锻炼习惯、作为从意识到习惯中介变量的锻炼行为这三个方面。其中,锻炼意识是人作为锻炼主体对锻炼活动的自觉认识、情感和意志的统一,具有先导性、主体性、变动性的特征;锻炼习惯是个体在生理、心理、行为和社会等多个方面体现出的一种综合性的固定模式,具有自觉性、稳定性、持久性的特征;在锻炼意识和锻炼习惯之间还存在着锻炼行为这一中介变量,从而将二者串联起来。关于与健康行为的关系,认为体育锻炼意识与习惯在健康行为素养的表现中与运动项目最紧密,是评判健康行为水平的指标,其养成需要“全域”助力。在发展学生体育与健康学科核心素养的目标指引下,广大体育教师要正确理解体育锻炼意识与习惯的内涵及其和健康行为的关系。

关键词:锻炼意识;锻炼习惯;锻炼行为;学科核心素养;健康行为

中图分类号:G633.96 文献标识码:A 文章编号:1005-2410(2019)06-0011-04

健康教育是体育与健康课程的重要组成部分,学生经过健康教育学习之后的结果主要体现在健康行为核心素养上。对此,《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》〔以下简称《课程标准(2017年版)》〕明确指出:“健康行为是增进身心健康和积极适应外部环境的综合表现,是提高健康意识、改善健康状况并逐渐形成健康文明生活方式的关键”[1]。作为体育与健康学科核心素养之一,健康行为的具体表现形式为体育锻炼意识与习惯,健康知识掌握与运用、情绪调控、环境适应。也就是说,当评价一个学生的健康行为核心素养水平高低时,应该要从上述四个方面的表现进行评价。在《课程标准(2017年版)》实施背景下,正确认识体育锻炼意识与习惯的内涵,了解核心素养背景下对体育锻炼意识与习惯的要求,对于广大体育教师帮助学生养成良好的锻炼意识与习惯并大力提升学生的健康行为核心素养非常关键。基于此,本文将主要对核心素养下的体育锻炼意识与习惯的内涵和健康行为的关系进行分析。

一、体育锻炼意识与习惯的内涵

1. 体育锻炼意识

(1)锻炼意识的内涵理解

意识(consciousness)虽然是哲学史上最古老的话题之一,但却是一个典型的心理学话题。关于意识的内涵,早期的心理学家进行了细致深入的探讨,也产生了不同的理解。我国著名心理学家、吉林大学车文博教授曾经总结了心理学上对意识的五种说法:一是“等同说”,即认为心理和意识是同一回事;二是“副现象说”,即认为意识是一种副产品;三是“意识流说”,即认为人的意识就像河流一样是一种斩不断的“流”,而不是片断的衔接,故把它称之为“思想流、意识流,或主观生活之流”;四是“分泌说”,即认为意识是人脑的分泌物,把思维过程简单归结为物理、化学和生理的过程;五是“觉醒说”,即认为意识是人在觉醒时的心理状态。清醒的时候就有意识,睡着的时候就没有意识。对此,他对这五种学说进行了批判,认为意识应该是“人与动物心理区别的根本标志,是人脑最高级最主要的反映形式,是人所意识到的一切心理活动的总和,是主体对客体自觉认识、情感和意志的统一”[2]。笔者对车文博教授有关“意识”的概念界定较为认同,认为这一界定比较恰当地论述了意识的内涵。

体育锻炼是人的一种社会活动,根据上述对意识的定义,则可知体育锻炼意识是人们在锻炼过程中,人脑最高级最主要的反映形式,是人所意识到的体育锻炼中一切心理活动的总和,是人作为锻炼主体对锻炼活动的自觉认识、情感和意志的统一,具有先导性、主體性和变动性的特征。关于对锻炼的自觉认识,主要是指参与锻炼的个体对体育锻炼的重要性、作用、意义和价值等的认知。青少年学生如果对体育锻炼的重要性缺乏自觉认识,就不太可能积极地参加体育锻炼。当前,受到重智轻体、不正确的成才观等各种因素的影响,学生普遍缺乏对体育锻炼的正确认识,也不愿意主动去了解体育锻炼的重要性,因此便导致了锻炼活动的缺乏;关于锻炼的情感,则指锻炼个体对锻炼是否满足自己的需要而产生的态度体验,涉及喜怒哀乐等各个方面。让学生在体育锻炼中体会丰富的情感体验,不仅有利于学生正常情感能力的培育,更重要的是可以让学生感受到体育锻炼对人的情感所产生的丰富多彩的影响;关于体育锻炼的意志,则主要体现在个体参与体育锻炼的坚持性方面。青少年学生参与体育锻炼是否可以坚持下去,与锻炼所产生的生理、心理和社会效应密切相关。

(2)锻炼意识的特征

所谓先导性,即学生锻炼意识的产生先于具体的锻炼实践活动。学生只有在思维层面对锻炼产生了自觉认识、情感和意志等,才有可能产生持久性的锻炼行为。当然,个体很可能在无意识的情况下也会进行体育锻炼,但这种体育锻炼只是临时性和短暂性的,更多表现为身体的活动,并不是真正意义上的体育锻炼,因为并不在锻炼频率、锻炼强度、锻炼时间和锻炼类型等方面具有非常明显的特征。因此,锻炼意识的先导性使得个体产生了一定的认识,才会引导出后期的具体锻炼活动。

所谓主体性,即学生锻炼意识的产生是他们在锻炼实践过程中表现出来的能力、作用、地位,即体现出一种自主、主动、能动、自由、有目的地活动的地位和特性。个体的锻炼虽然也有大量的客观因素产生影响,但主要还是基于个体的内在需求而产生的,因为客观因素的影响虽然在短时间内会使个体的锻炼意识发生变化,但不会持续太久,只有在主体内在需求的驱动下,才会产生合乎自身的锻炼意识。

所谓变动性,即学生锻炼意识的产生具有波动性,这与个体所处的社会网络有着紧密的关系。学生对锻炼的认识、情感与意志受到政治、经济、文化、教育等多重因素的影响,社会网络的变革将对学生的锻炼意识产生冲击。比如,在战争时代和和平时代,学生锻炼意识的产生有着巨大的区别,因为社会对个体功能的需求有着很大的差异。此外,锻炼意识的变动性还与个体的选择性有关系,当代社会的急剧变化和资源的增多,使得学生的体育锻炼具备了更多的选择余地,而这又进一步可以满足他们的个性化需求。

2. 体育锻炼习惯

(1)锻炼习惯的内涵理解

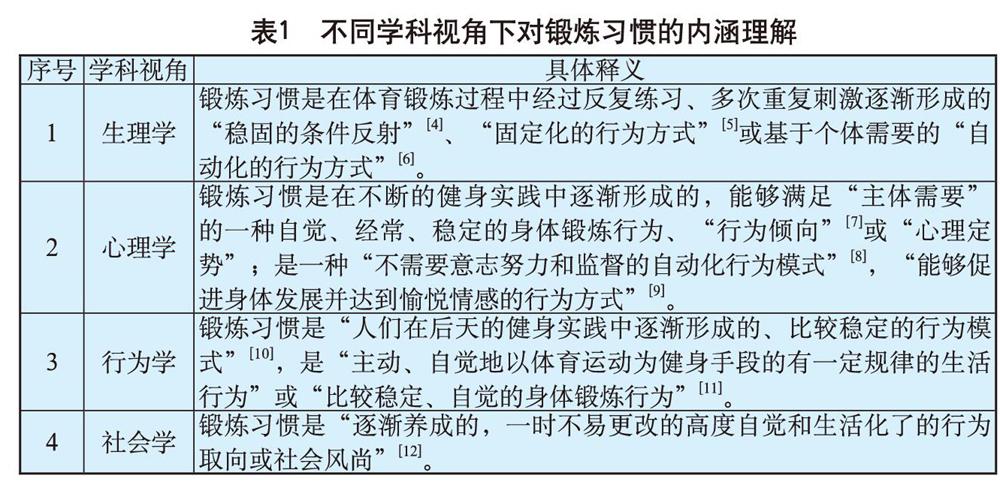

促进青少年进行体育锻炼是当前党和国家的基本要求,而有规律的体育锻炼则必须要以养成良好的锻炼习惯为基础。如果不能够养成锻炼习惯,则青少年学生的体育锻炼很难持续下去。关于锻炼习惯的内涵,不同学者的理解有一定的差异,而这种差异更多源自于学科视角的差别。总结起来,当前对锻炼习惯的内涵理解主要从生理学、心理学、行为学和社会学等学科的角度展开[3],各有侧重(表1)。

从表1可知,不同学者对锻炼习惯的理解都有一定的合理性,区别只是从不同的学科视角出发,使得在定义上有所侧重。基于此,笔者认为锻炼习惯是个体在不断的体育锻炼实践过程中,逐步形成的一种指向个体身心健康发展的固定模式,其变化体现在生理、心理、行为和社会等多个方面,是一种综合性的行为,具有自觉性、稳定性、持久性的特征。当然,锻炼习惯的形成有一个长期的过程,颜军[11]的研究表明,体育锻炼习惯的形成由吸引→活动意向的形成→锻炼欲求的产生→动机的确定→锻炼习惯的形成五个阶段组成。

(2)锻炼习惯的特征

所谓自觉性,即个体在形成锻炼习惯之后,所发生的一切锻炼行为主要是自觉进行的,并不需要他人的督促或者强迫。奥维德说:“没有什么比习惯的力量更强大。”习惯在某种程度上是一种生活方式,是发自内心的、指向个体内在需求的一种稳定性行为。比如,对于养成了良好体育锻炼习惯的个体,每天在固定的时间都会自觉地进行体育锻炼,即使与其他事情发生冲突时,这类个体也会提前调整方案,尽量不影响正常体育锻炼活动的开展。当前我国青少年学生的体育锻炼缺乏自觉性,他们进行锻炼主要源自于外部因素,自觉锻炼意识淡薄,锻炼习惯难以形成,体质状况逐年下滑,不仅严重影响了他们的身心健康,对我国今后的人力资源储备也产生了严重威胁,是目前急需解决的问题。

所谓稳定性,即指个体的锻炼习惯将不易轻易发生改变。个体一旦养成了锻炼习惯,那么就与偶然性的身体活动行为具有本质的区别,在锻炼频率、锻炼强度、锻炼时间和锻炼类型等方面具有明显的规律性。从科学锻炼的角度出发,有规律的体育锻炼有特定的要求:在锻炼频率方面,要求每周锻炼3~5次;在锻炼强度方面,一般至少要求进行中等强度的运动;在锻炼时间方面,要求每次进行30~60分钟的中等强度运动或20~30分钟的高强度运动;在锻炼类型方面,可选择有氧运动、无氧运动或有氧和无氧的混合运动,这也就是体育锻炼的FITT原则。对于高中生来讲,参与体育学习或锻炼的目的是形成运动专长,因此在高中期间主要学习1~3项运动,而这种选项学习的模式也为体育锻炼的稳定性奠定了良好的基础。试想,当一个成年人进入社会之后,如果形成了稳定的锻炼习惯,其运动项目的选择基本上是固定在某项运动上面,绝不会今天去游泳,明天去打篮球,后天去踢足球,然后又去跳舞或者打太极。由此可见,稳定性是良好锻炼习惯的典型特征。如果要保持稳定性,个体通常还要学会制订合适的体育锻炼方案,这样才能进一步提升锻炼的科学性和规范性。

关于持久性,主要是指一旦形成鍛炼习惯,这一习惯就会持续下去。锻炼习惯的持久性来源于几个方面,一是内心对锻炼的热爱与喜欢,而不是出于外在的强迫或干预;二是形成了一种健康的生活方式,即锻炼已经融入到了个体的生活之中,成为生活中不可或缺的重要组成部分,少了锻炼就会感觉到生活缺少了什么;三是锻炼所形成的一些生理或心理反应,如体育锻炼所产生的成瘾性。研究指出,锻炼成瘾是指对有规律的锻炼生活方式的一种心理生理依赖,包括积极的锻炼成瘾和消极的锻炼成瘾。对于个体而言,重要的是形成积极的锻炼成瘾行为,从而产生对锻炼的适度依赖性,以保持锻炼的持久性。例如,德国著名长跑选手西尔宾斯基曾经说过:“我从婴儿期就已经开始跑步了,这是我所酷爱的生活,运动是我生命中的一部分,若没有跑步我将无法活下去。”个体只有形成了锻炼习惯的持久性,才会进行终身体育锻炼,也才为获得终身健康提供了可能性。

3.从意识到习惯的中介变量:锻炼行为

虽然《课程标准(2017年版)》提出健康行为的表现之一是“体育锻炼意识与习惯”,但实际上从锻炼意识产生到锻炼习惯的形成,并不是直接的过程,中间还存在中介变量,即锻炼行为。所谓锻炼行为,指的是个体根据锻炼目的而产生的具体活动行为。邱梅婷等人[13]研究表明,体育锻炼习惯形成的机制是生理、心理和社会需求所产生锻炼行为的结果符合行为的动机目标,并在一定的条件保障下,就会促使锻炼行为不断重复、强化,从而形成习惯。影响体育锻炼习惯形成的主要因素为体育认识水平、体育的兴趣爱好、锻炼效果和情感体验。由此可知,个体所产生的实际锻炼行为将锻炼意识和锻炼习惯串联在了一起。

个体锻炼意识的产生,并不意味着锻炼习惯的形成,因为意识只是在思维层面具备了可能性,但还未转化为实际的锻炼行动。对于一个完整的体育锻炼而言,锻炼意识、锻炼习惯和起中介作用的锻炼行为缺一不可。如果只有锻炼意识,则永远停留在理论层面,如果想要形成锻炼习惯,则必须要有较强的锻炼意识做铺垫,但二者中间还需要实实在在的锻炼行为将意识转化为实践,然后经过长期的实践才能形成良好的锻炼习惯。研究表明,体育锻炼行为的产生动因是多方面的,其中个体锻炼动机的激发是关键原因,包括内部动机和外部动机[14]。对于学生而言,锻炼行为的产生不能局限于课内,因为每周几节体育课的时间非常有限。体育教师要充分利用有限的体育课堂教学实践时间,最大限度地激发学生的锻炼意识,帮助学生掌握常见的锻炼途径与方法,引导学生在课内课外、校内校外产生具体的锻炼行为。如果学生长期产生某一种行为,那么时间长了就形成了关于这种行为的习惯。

二、体育锻炼意识与习惯和健康行为的关系

1.体育锻炼意识与习惯在健康行为素养的表现中与运动项目最紧密

在21世纪初我国第八次基础教育体育与健康课程改革启动时,有不少人对“体育与健康”的这一课程名称表示了质疑,认为个体健康受到多方面因素的影响,体育无法承担全部责任。这一质疑在某种程度上具有一定的道理,体育确实无法承担健康的全部责任。但是,由于目前我国中小学没有专门的健康教育学科课程,所以开展健康教育的重任就只能落在体育和生物等几个与之密切相关的学科身上。此外,与其他学科相比,体育确实在健康方面的效应要更加明显和直接。因此,在我国中小学的体育与健康课程中,健康教育包含了两大块,即“纯粹的健康教育”和“与运动密切相关的健康教育”。以高中为例,健康教育模块的学习目的主要是让学生养成健康行为,但从健康行为的4个表现我们可以看出,与健康知识掌握与运用、情绪调控、环境适应相比,体育锻炼意识与习惯和运动项目的联系最为紧密,也更加体现了体育本身的特点。即个体体育锻炼意识与习惯的形成,离不开具体的运动项目,否则锻炼只是空中楼阁。但健康知识掌握与运用、情绪调控、环境适应这三个方面却有所区别,离开了运动项目仍然可以存在,学生也可以单独学习。

当然,需要指出的是,在体育与健康学科课程中,并非只有健康教育模块才能形成健康行为,体能和运动技能系列的学习也能够形成健康行为。而学生体育锻炼意识与习惯的形成,在学生学习运动项目而达成健康行为素养之间搭建了一座桥梁。我们知道,学生学习运动项目而达成运动能力素养是直接了当之事,但形成健康行为素养则并非直接了当,中间需要个体以运动项目为载体形成体育锻炼意识与习惯,然后在长期的体育锻炼中培养个体的健康行为。由此可见,健康行为的形成,既有学生学习“纯粹的健康教育”后所产生的结果,也有学生学习“与运动密切相关的健康教育”后所产生的结果,而体育锻炼意识与习惯则是学生学习“与运动密切相关的健康教育”之后形成健康行为素养的载体。因此,体育锻炼意识与习惯虽然是健康行为素养的表现,但其形成却渗透在整个体育与健康课程之中。

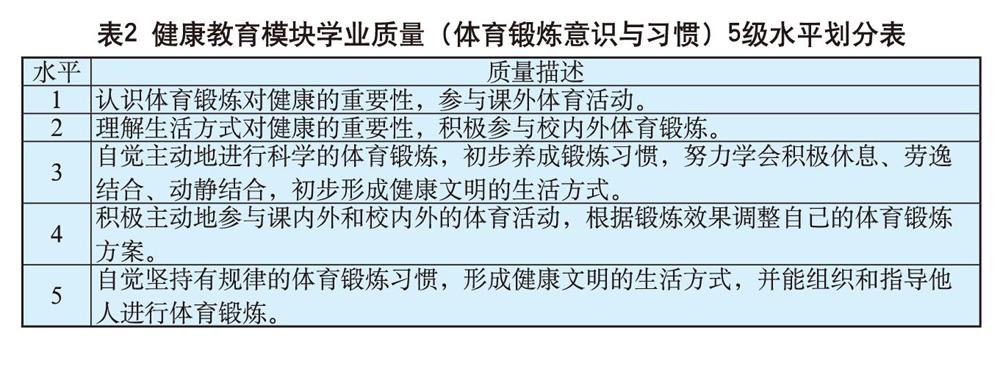

2.体育锻炼意识与习惯是评判健康行为水平的指标

如果评判学生的健康行为素养水平,那么则需要从4个表现进行评价。因此,体育锻炼意识与习惯是评判健康行为水平的指标之一,而《课程标准(2017年版)》在健康教育模块的学业质量标准中对体育锻炼意识与习惯划分了五级水平,以方便体育教师进行学习评价(表2)。

由表2可知,如果要了解学生的体育锻炼意识与习惯水平,则可以根据学业质量的5级水平来进行判断。比如,在水平1中主要是要求学生“认识体育锻炼对健康的重要性,参与课外体育活动”,水平2主要是要求学生“理解生活方式对健康的重要性,积极参与校内外体育锻炼”,水平3主要是要求学生“自觉主动地进行科学的体育锻炼,初步养成锻炼习惯,努力学会积极休息、劳逸结合、动静结合,初步形成健康文明的生活方式”,水平4主要是要求学生“积极主动地参与课内外和校内外的体育活动,根据锻炼效果调整自己的体育锻炼方案”,而水平5则是要求学生“自觉坚持有规律的体育锻炼习惯,形成健康文明的生活方式,并能组织和指导他人进行体育锻炼”。由此可见,从水平1到水平5,对于体育锻炼意识与习惯的要求逐步提升,从认识体育锻炼对健康的重要性,逐步提升到自觉进行科学的体育锻炼,养成良好的体育锻炼习惯,并学会调整自己的体育锻炼方案,从而达到形成健康文明生活方式的最高目标。此外,还要求学生能组织和指导他人进行体育锻炼,即将自己所形成的关于此方面的素养能够应用到其他情境之中,充分发挥作用。

但需要指出的是,如果要基于体育锻炼意识与习惯的角度来评判学生的健康行为素养水平,首先要对学生的锻炼意识与习惯进行评价。实际上,体育锻炼意识与习惯的评价很难直接看见,也不能仅仅用每周参加几次体育锻炼来进行简单的衡量。对此,《课程标准(2017年版)解读》明确指出:“体育锻炼意识与习惯的评价常与具体的运动项目相联系,体现在日常的学习和生活之中,无法通过一次测试或评价就能够完成,因而更多采用的是过程性评价。在评价学生的体育锻炼意识与习惯时,需要通过一段时间去观察学生自主锻炼的主动性和频率才能得到一个相应的评估。因此,可以采用档案袋评价或者学生日志的方式,持续不断地对学生的行为进行跟踪评价,效果比较好”[15]。因此,课程标准解读中的建议为体育教师们评价学生的体育锻炼意识与习惯并进而评判健康行为素养提供了具有积极意义的指导方向。

3.体育锻炼意识与习惯的养成需要“全域”助力

学生体育锻炼意识与习惯的养成如何,在很大程度上决定着其健康行为素养水平的高低,也影响着学生的体质健康水平。改革开放四十多年来,初中生和小学生持续25年体质健康下降出现了拐点,但大学生和高中生的体质健康仍在下滑[16],而这与学生缺乏良好的体育锻炼意识与习惯密不可分。因此,包括体育教师在内的全社会都应该为学生体育锻炼意识与习惯的培养而助力。因为学生的体质健康水平的提升绝不仅仅只是学校的事情,而需要学校、家庭、社区、个体等从“全域”的角度进行助力[17]。

从学校层面而言,应该首先要意识到学生健康行为养成的重要性,意识到锻炼意识与习惯形成对青少年学生健康促进的关键性,利用有限的体育课堂教学时间,创设合适的体育教学目标,精选体育教学内容,采用丰富多彩的体育教学方法和多元的体育学习评价,搞好课堂教学,激发学生的锻炼意识。在此基础上,引导学生在课外和校外努力进行体育锻炼,逐步形成锻炼习惯。对于家庭层面,要改变不正确的成才观,意识到健康的身体才是健康个体的基础,不仅要重视学生的体育锻炼,更要给予学生在体育锻炼方面更多的陪伴、参与和支持,为学生创造良好的家庭环境,让体育锻炼在家庭中常态化。对于社区层面而言,应从小区设施规划、社区活动开展、健康意识宣传等多个角度,既要从意识层面对学生产生正面的引导作用,又要为学生创造体育锻炼的良好条件,甚至还可以积极发挥社区的力量,开展各种体育活动比赛,吸引整个家庭的参加。对于学生个体而言,关键还在于发自内心产生实实在在的锻炼行为,因为这才是激发锻炼意识和形成锻炼习惯的核心枢纽。从四个方面进行“全域”助力,还需要行政部门从顶层积极引导,对四个方面进行整体协调,理顺相互之间的关系,构建“学校-家庭-社区-个体”的青少年学生体育锻炼复合系统,从多维角度帮助青少年学生形成自主的锻炼行为,从而为提升健康行为素养打下坚实的基础。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中体育与健康课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]车文博.试论意识[J].心理学探新,1981(3):1-6.

[3]乔玉成.青少年锻炼习惯的养成机制及影响因素[J].体育学刊,2011(3):87-94.

[4]王红,王东桥,孙鲁.论养成锻炼习惯是奠定学生终身体育基础的关键[J].北京体育大学学报,2001(4):540-541.

[5]吴维铭.影响体育锻炼习惯形成的因素探析[J].中国学校体育,1992(2):61.

[6]尹博.影响大学生体育锻炼习惯形成的因素[J].体育学刊,2005(1):139-141.

[7]钟振新,姚蕾.大学生体育锻炼习惯调研[J].中国体育科技,2003(3):27-29.

[8]王则珊.试论体育兴趣、爱好与习惯[J]. 体育科学,1992(4):16-18.

[9]顧民.体育锻炼习惯形成的心理学因素分析[J].赤峰学院学报:自然科学版, 2009(6):148-149.

[10]解毅飞,房宜军,王洪妮.体育锻炼习惯研究概况及展望[J].山东体育科技, 2004(2):42-44.

[11]颜军.体育锻炼习惯形成的心理学思考[J].上海体育学院学报,1999(4):77-81.

[12]姒则彦,段艳平.少年儿童锻炼心理学研究述评[J].武汉体育学院学报,1995(2):64-66.

[13]邱梅婷,贾绍华,陈琼霞,蔡瑞广,王留东.体育锻炼习惯的形成机制和影响因素研究[J].首都体育学院学报,2005(6):87-89.

[14]易铭裕.体育锻炼行为动因分析——基于自我决定理论的视角[J].体育成人教育学刊,2018(3):81-84.

[15]季浏,钟秉枢主编.普通高中体育与健康课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018:193.

[16]王登峰.推进新时代学校体育卫生艺术和国防教育改革创新[J].课程·教材·教法,2018(5):4-10+43.

[17]王先亮.全域视角下青少年体育锻炼行为促进模型的构建[J].体育成人教育学刊,2019(3):65-72.

基金项目:本文系国家社科基金青年项目(项目编号:16CTY013)的阶段性成果。