恩施自治州建州始末

李家友

“和谐号”列车穿越恩施山区

恩施土家族苗族自治州,设立于1983年8月,是经国务院批准建立的第30个自治州,也是最年轻的自治州。自治州设立时名为鄂西土家族苗族自治州,1993年4月更名为恩施土家族苗族自治州。

土家族终于有了合法身份

恩施土家族是一个古老的民族,也是一个遭受历代封建王朝歧视、欺压的苦难深重的民族。

据历史记载,土家族是巴人的后裔。巴人在部落首领廪君的带领下,长期征战于恩施清江流域,建立了巴国。巴国被秦灭后,巴人仍在恩施这片土地上居住,繁衍生息,于是恩施有了最早的土家族。苗族是后来从贵州迁入的。

元代以前,封建王朝在这里实行了400多年土司制统治。在土司制度下,土民世世代代为奴,没有人身自由。土司对土民有生杀予夺之权,杀人不请旨。唐崖土司夫人田氏,优游四川峨眉山,随行所带婢女百余人,沿地择配,女婢是她的私有,可以任意送人。土民为土司服劳役,不给工食。土司的刑法残酷,分为斩刑、宫刑、断指、割耳、棍责等。盗者斩,奸者宫刑,慢客及所差不按时到者割耳,窃物者断指。这些刑法除棍责外,均由土司亲自执行。

田心桃

历代封建王朝,对地处西南部的少数民族都侮称“蛮”或“夷”,极度蔑视与贬损,对恩施少数民族称“巴蛮”“施州蛮”“武陵蛮”“五溪蛮”“土蛮”等,从未认定是一个独立民族。

1949年开国大典,54门礼炮所象征的54个民族中并无土家族这个民族。1950年国庆观礼,中南局少数民族进京代表中有一位来自湘西永顺县的青年女子名叫田心桃,她当时的身份是苗族代表。这位活泼健谈的女子在与党和国家领导人叙谈时,反复强调自己是“土家人”,并非苗人,并且用土家语和汉语對译,还用土家语翻译出中央为研究各民族语言特别拟好的一篇文稿并进行录音,从而引起了包括政务院总理周恩来、中央人民政府秘书长林伯渠、政务院秘书长兼国家民委主任李维汉等领导同志的高度重视。观礼后,中央特派著名人类学、民族学、语言学专家杨成志教授专访田心桃,田心桃趁机将土家语以及土家人聚居地的风俗习惯等进行了详细介绍,并请父亲从家乡寄来若干土家人的文物与工艺品让杨教授转送中央,以便作为研究土家这个民族的依据。

其后,留中南民族学院任教的田心桃多次作为土家人的代表出席各种会议,她利用一切机会热情宣传土家人的历史文化与风土人情,向相关领导部门赠送她亲手织成的“西兰卡普”。1953年,中央民委委派汪明禹、严学窘等人深入湘西龙山、永顺、保靖等县进行调查,撰写了对土家族进行专题研究的一系列论文。1956年,著名民族学家潘光旦教授不顾双腿残疾再赴湘西各地,并踏访川东、黔东北与鄂西南的鹤峰、来凤、宣恩、咸丰诸县,行程数千公里,对土家族的历史与现实进行深入考察,并作出了事实上的认定。1957年1月3日,中央统战部用加急电报通知湖南、湖北、四川、贵州四省省委统战部,正式确定土家为单一的少数民族。在全国政协扩大会议上,向达、潘光旦就土家族民族调查情况作了联合发言,认为土家客观上有足够的民族特征,如共同语言、聚居区、习俗、信仰等,并且有主观的民族意识与要求。中央确立土家为单一民族的消息,于1957年3月15日正式刊发于《光明日报》,从此,一个古老的民族终于有了自己合法的身份,成为中华民族大家庭中的一员。

民族工作的源与流

早在新中国成立之初,原中共恩施地委与行署就很注重民族工作。那时土家族尚未确定是一个独立的民族,地、县两级还没有专门民族工作部门,民族工作主要是在中央与省相关部门指导下,由地、县民政工作部门负责,主要工作对象是苗族,为苗族做了一些有益的工作。

1953年全国第一次人口普查,恩施地区有7226人自动申报为土家族,引起了恩施地委与行署和湖北省民族工作部门的重视,他们通过民政部门对恩施地区土家族进行过多次社会调查。

1957 年5 月21 日,时任湖南省副省长张孟旭与土家族老人亲切交谈

1954年和1957年,湖北省民族宗教事务处两次派工作组,花30多天时间,对恩施地区少数民族进行了全面调查,结合潘光旦教授在恩施南四县调查的情况,初步认定了土家族的客观存在。

1957年9月,在湘西土家族苗族自治州成立之际,恩施地委、行署组织了一个有少数民族代表参加的祝贺团,在参加了湘西自治州成立大会后,正式参访了湘西自治州,学到了不少民族工作知识。同年秋,恩施地委、行署又派员参加了在湖北省会举办的民族政策宣传展览会。

以上这些活动,使党的民族政策更加深入人心,要求实行民族区域自治的呼声更加高涨。特别是邻近湘西自治州的来凤、鹤峰、咸丰、宣恩四县的干部和群众呼声更为迫切。咸丰县黑洞区太坪乡自发地挂出了“太坪自治乡”“太坪乡民族小学”的牌子。来凤县卯洞区三坝乡,有30几户人家,因为看到邻近的龙山县实行自治后享受到许多优惠政策,自动迁往酉水河对岸湖南省龙山县境内居住,希望改变自己的民族成份,享受优惠政策。

1958年,时任大河区委书记的田恩波一边将自己的民族成份填写为土家族,一边在各种会议上为土家族人呼吁。他曾在李先念副总理召开的座谈会上向与会人员介绍来凤县土家族的情况,李先念同志遂委派人到湘鄂川黔边区进行对比调查。田恩波还当面向周恩来总理反映,鄂西与湘西应该一致,湘西实行民族区域自治,鄂西也应该同步。

在湖南湘西成立自治州的推动下,中共湖北省委、省政府于1957年10月召开了全省第一次民族工作会议,并督促恩施行署增设了民族宗教事务科,恩施开始有了专门从事民族工作的机构。继全省民族工作会议后,中共恩施地委与专员公署也于1958年4月召开了全区第一次民族工作会议,重点讨论和部署了争取建州的各项工作。到11月统计,已登记为土家族的有634651人,占全区总人口的30%,另有苗族16882人,其他少数民族2233人,占全区总人口的31.12%。

鉴于建州的条件已经具备,中共恩施地委与行署根据人民群众的意愿及时写出要求建立鄂西土家族自治州的报告。报告尚未发出,反右斗争开始了,并出现了扩大化。一时间,要求民族区域自治的被说成是“地方民族主义与民族分裂主义”。著名社会学家费孝通、潘光旦等人均因民族问题戴上右派帽子,被诬蔑为民族分裂分子、地方民族主义,连“土家第一人”田心桃也未能幸免,自此,恩施地区大多数民众的“自治”愿望被打压下去,竟至销声匿迹若干年。

“文化大革命”爆发后,恩施地区的统战部门与民族宗教部门均被撤销,民族工作被迫中断。

自治州筹建

党的十一届三中全会召开后,以王利滨为书记的中共恩施地委,經过拨乱反正,把民族工作重新纳入了地委的议事日程。王利滨在一次地委常委会上说,恩施地区要尽快摆脱贫困面貌,就要靠落实党和国家的民族区域自治政策,并提出了先在来凤、鹤峰两县筹建自治县,为建州作准备的设想,得到了常委们一致赞同。

1979年秋季,恩施地区派出来凤县土家族干部田恩波、鹤峰县土家族干部田冬生、宣恩县苗族干部石志为三人赴京参加国庆30周年观礼,并由田恩波担任湖北分团团长。观礼前,代表们听取了叶剑英委员长关于少数民族工作的讲话。观礼后,国家民委又组织包括他们在内的少数民族参观团赴内蒙古自治区与新疆维吾尔自治区参观考察,先后到达吐鲁番、伊犁、石河子等地,他们深感内蒙古、新疆的民族风情与民族文化特别浓郁,兄弟民族能歌善舞,富有特色,民族的标志性特征十分显著。通过参观考察,他们感到鄂西南土家族民族特色文化的建设有较大差距。

田恩波等三人回到本县后,分别向县委、县政府作了汇报,大力宣传民族自治的好处,希望地、县领导重视民族文化建设,丰富民族特色,并提出实行民族区域自治的具体意见,如大量培养少数民族干部,让他们充实到县、社队的领导班子参与管理本民族的事务等。很快,通过认真研究,来凤县与鹤峰县的党委政府及时向恩施地委与行署提交了要求成立土家族自治县的申请。恩施行署及湖北省人民政府将这两个县的报告及时向上转报。

1980年,恩施地委以及各县统战部相继恢复。是年,各县市结合县级选举进行选民登记,开展了一次声势浩大的民族政策宣传与民族教育工作,使土家族人的民族成份在恩施地区再次得到确认。1980年4月21日,来凤土家族自治县宣告成立,同年4月25日,鹤峰土家族自治县宣告成立。

欢庆两个土家族自治县成立的盛况空前,时任武汉军区副司令员与省军区司令员的张秀龙将军即兴赋诗:“鹤峰来凤湘鄂边,昔日革命烽火燃。四十八年游故地,苏区旧貌变新颜。土家成立自治县,土家苗汉万众欢。继承先烈革命志,长征路上再加鞭。”张秀龙将军在30年代的土地革命战争时期,曾跟随任弼时、贺龙、关向应等人转战在鄂西南的土地上,参战过著名的宣恩板栗园大捷与咸丰忠堡大捷。老将军看到战友们当年流血牺牲的地方正在进行欣欣向荣的建设,焉能不热泪滚滚,焉能不诗情泉涌?时任湖北省民族事务处处长的章孟林有诗云:“花似锦,人似潮,满城春色满城笑;鼓声隆,心头跳,凤鹤高翔在今朝。溇水清,红满山,土家苗汉换新天;东风吹,喜讯传,同奔四化谱新篇。”欢庆两个自治县成立的盛况被湖北省电视台制作成《春到土家》专题片进行了广泛宣传,为建立自治州作了充分舆论准备。

随着来凤与鹤峰相继成立自治县,其他各县少数民族群众也纷纷提出民族区域自治的要求。1980年秋和1982年民族成份登记之后,咸丰、宣恩、恩施、利川四县几次向恩施地委与行署提交报告,地委与行署均及时地向湖北省人民政府作了转报。

1981年秋,国家民委派刘孝瑜同志来恩施指导民族成份恢复工作,恩施地委统战部在刘孝瑜和省民宗处章孟林等人指导下,组织地、县两级民族工作干部赴利川忠路、汪营、兴隆等地进行对比研究,并在咸丰县召开各县委统战部长会议,布置了全区民族的调查研究工作。1982年3月,国家民委政法司副司长张尔驹、中央民族学院党委宣传部部长王炬堡以及刘孝瑜等人赴湘西黔东北、川东南(今渝东南)武陵山区对土家族进行广泛调查,最后在恩施召开四省边区相关领导同志会议进行总结。同年4月,湘鄂川黔邻近地区关于恢复土家族民族成份的座谈会在北京召开,形成了国家民委民政字第240号文件,即《湘鄂川黔四省边境邻近地区部分群众恢复土家族成份工作座谈会议纪要》。

《纪要》指出:“早在1956年,根据斯大林关于民族形成的四个要素结合土家族的实际,已经确认土家族是单一民族,现在不存在识别问题。当前需要解决的是湘、鄂、川、黔四省边境邻近地区有相当数量的群众要求恢复土家族成份的问题。”

据当时在统战部民族科具体从事民族成份调查的老文化人胡挠同志回忆,恩施的民族成份调查是结合人口普查进行的。首先从田、覃、向、冉等土家族大姓登记,确定元、明、清时期恩施土司地区的土民后代为土家族,包括鹤峰、来凤、咸丰、宣恩南四县与利川恩施、建始,巴东靠南的少量地方,北边卫所地区(北四县大部分地区)如风俗习惯与土司地区相通,也可视为土家族地区,如利川建南等。也就是说,卫所地区主要看风俗习惯。“改土归流”以前外迁来的虽为客家,但由于其风俗习惯渐渐融入土家族,也确立为土家族。“改土归流”以后外迁来的则视情况而定,有汉族、满族、蒙古族,也有从南方迁来的苗族、侗族、白族等。清江以北移民多从江汉平原、湖南洞庭湖畔等地迁来,多为汉族;清江以南移民多来自湘西、贵州、广西等地,包括苗、侗、白、瑶、壮等南方诸民族。

当然,建州工作并非一帆风顺。据胡挠同志说,争取与筹备建立自治州,绝大多数人民群众都衷心拥护,但思想分歧仍然客观存在。有人认为,恩施实行区域自治了,我们这些外来干部、汉族干部往哪里摆?还有人散布言论,土家族不是一个民族,与汉族没有什么区别。上述争论在国家民委、省各个部门及恩施地区干部队伍当中均较为激烈。好在这些争论与分歧并非主流,没有对建州工作的推进造成大的影响。

关于筹备建立自治州,不能不提起时任中共恩施地委统战部部长杨艺同志,他最大的贡献,就是除了积极呼吁和争取筹建自治州外,还组织专人查阅历史资料和进行社会调查,编写了《鄂西土家族简史》《鄂西苗族简史》等七本资料性的小册子,首次系统地介绍了恩施地区土家族与苗族的情况,为恢复民族成份、建立自治州奠定了理论基础。另外,文化艺术工作者在搜集民间音乐、民间故事、民间舞蹈方面也做了大量工作。1979年编印出近千首民间歌曲集,中国音乐出版社出版的《中国民间歌曲集成》的民歌卷中,收入土家族地区民歌267首,就是从这些民歌集中挑选出来的。这上百万字的宣传材料,为恩施地区的少数民族正名,为自治州的成立进行了充分的舆论准备。

我们在缅怀杨艺老部长的同时,还不能忘记恩施地区的老领导李夫全、石源、王利滨、王宗田、王宽中等同志和恩施地区最早做民族工作的吴承坤、胡挠、田禾、吴仕兴等同志,是他们为恩施建州做了大量工作,值得恩施人民永远追忆。

建州兴州

鉴于在恩施地区成立自治州的条件业已成熟,中共恩施地委与行署于1980年10月、1981年2月和1983年5月,先后三次向省委、省人大、省政府呈送成立自治州的报告。不少少数民族干部与群众还直接给党中央写信,提出成立自治州的迫切要求,咸丰、宣恩还派出代表专程赴京向全国人大民委、国家民委汇报。

1983年4月,国家民委副主任黄光学来武汉与湖北省委书记关广富、省长黄知真等同志共商恩施地区民族区域自治的问题,最后取得建立自治州的一致意见。同年7月13日,湖北省人民政府向国务院转呈恩施行署要求成立“鄂西土家族苗族自治州”的报告,8月19日国务院予以批复。

国务院在《关于湖北省行政体制改革方案》的批复中称:“批准设立鄂西土家族苗族自治州,以恩施地区的行政区域为鄂西土家族苗族自治州的行政区域,撤销原恩施地区行政区域;撤销原恩施地区行政公署,设立鄂西土家族苗族自治州人民政府;撤销来凤、鹤峰两个土家族自治县,分别恢复为鄂西土家族苗族自治州的来凤县、鹤峰县。”至此,恩施地区广大人民群众迫切要求实行民族区域自治的愿望终于实现!

经过三个多月紧锣密鼓的筹备,1983年11月下旬自治州第一届人民代表大会与自治州第一届政治协商会议召开,根据党管干部的原则和少数民族地区干部配备的相关规定,选举产生了第一届自治州人大常务委员会组成人员和人民政府的组成人员,选举产生了自治州人民法院院长和人民检察院检察长;选举产生了自治州政治协商会议常务委员会组成人员。

同年12月1日隆重召开庆祝大会,庄严宣告鄂西土家族苗族自治州正式成立。

庆祝大会开得隆重热烈。一万多人聚集在位于州政府所在地的龙洞河畔体育场,听取来自国家民委、武汉军区与中共湖北省委、省人大、省政府、省政协、省军区的各级领导以及中央民族学院、中南民族学院、湖南、四川、贵州、河南等邻近省区祝贺团热情洋溢的贺词,听取自治州新任领导代表全州人民向党中央和全国人民表達的铿锵誓言。

1983 年12 月1 日,恩施山城举行鄂西土家族苗族自治州成立大会

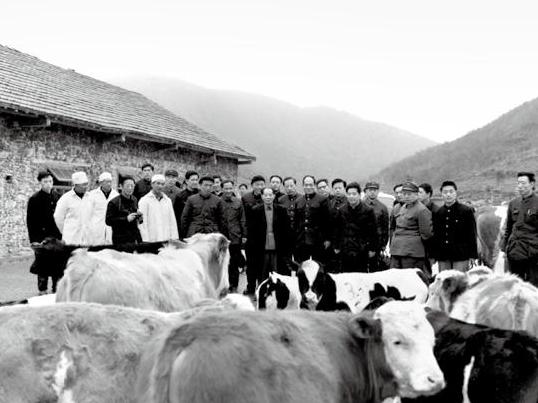

1984 年,胡耀邦、乔石、胡锦涛等中央领导在恩施市大山顶牧区视察

会后,由4500多人组成的群众文艺队伍,表演了富有土家族、苗族等民族特色的摆手舞、铜铃舞、耍耍、龙灯与狮子舞等。当唢呐与锣鼓响起在州府四周重重起伏的大山之际,当清江及其支流在古朴的青铜旋律中潮涨潮落时,当“三板鼓”响起来、《龙船调》唱起来、“舍马罗托”跳起来、“西兰卡普”亮起来之际,中国最年轻的自治州终于拉开它金色的帷幕,翻开了民族区域自治新纪元的首页。

自治州成立后的第四个月,迎来了时任中共中央总书记胡耀邦六天的深入调查研究。接着,中央的一些其他领导人和湖北省一些领导人相继来恩施视察调研,恩施这个偏僻边远大山区赢得了高度重视。

不久,恩施被国家定为重点扶贫地区,恩施州的八个县(市)都被定为国家级的扶贫县(市)。接下来恩施州又被纳入到了国家西部开发战略区的范围。正是因为国家实施了“以大变通促进大开发”的战略,才修通了地质结构最为复杂、施工难度最大、造价最高、跨越恩施、承东接西的宜万铁路,实现了恩施人拥有一条铁路的百年梦想。接着又修通了沪渝西高速公路,改扩建了恩施机场。被恩施人称为“铁公机”的这三大工程,促进了恩施自治州的大开放、大开发、大发展,从根本上改变了过去由于交通闭塞而导致的长期贫穷落后的局面。

湖北与中央紧密配合,实行上下联动,正式行文提出“要像全国支援西藏一样,举全省之力大力支援恩施”,并相继实施了“616”帮扶工程,为发展恩施经济,改善恩施农村农民的基本生产生活条件,投入了大量人力、物力和财力,使恩施州的农村农民走上了脱贫致富奔小康的康庄大道。

这些成就,都是自治州成立后取得的,是认真贯彻执行党的民族区域自治政策结下的丰硕成果。(编辑 黄艳)

文中部分照片由文林、黎志祥拍摄

作者:政协恩施州委员会第二届、第三届副主席